こんにちは、

りんとちゃーです。

日本人なら知っていて当然の『漢字』。

しかし、近年になってパソコン・スマホが登場し、文字を簡単に変換できるようになったせいか、大人の漢字の読み書き能力が全体的に低下したように感じられます。

特に漢字検定や漢字クイズで出題される難読漢字は、読めない人が大多数というのが現状です。

記事では、そんな難読漢字を実践的に学べるように、テーマごとの問題に分けて一覧にしてまとめました。

各編の末尾に、漢字の由来・語源を解説した関連記事リンクを貼っていますので、気になった漢字があればそちらで復習してください。

それでは、漢字検定上級レベルの実践問題に挑戦してみましょう。

難読漢字の実践問題(テーマ別)

植物編

■問題1

(※タップすると答えが開きます)

B:風信子(ヒヤシンス)

C:白詰草(クローバー)

D:木春菊(マーガレット)

E:鈴懸木(プラタナス)

F:孔雀草(マリーゴールド)

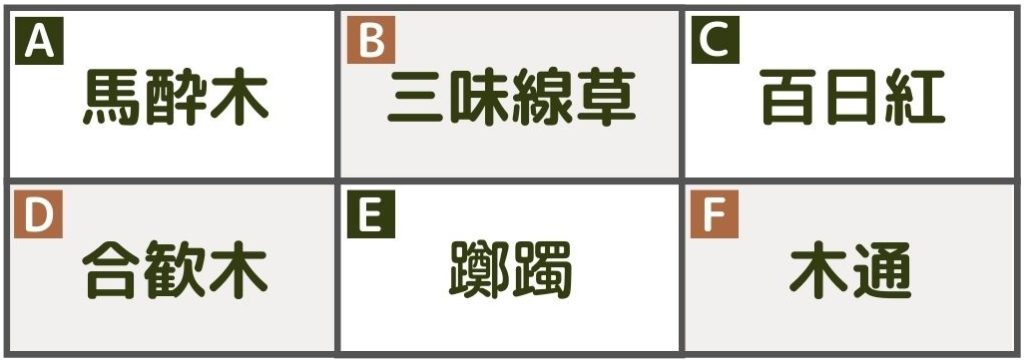

■問題2

B:三味線草(ナズナ)

C:百日紅(サルスベリ)

D:合歓木(ネムノキ)

E:躑躅(ツツジ)

F:木通(アケビ)

■問題3

B:燕子花(カキツバタ)

C:女郎花(オミナエシ)

D:山茶花(サザンカ)

E:薔薇(バラ)

F:菫(スミレ)

G:百合(ユリ)

H:秋桜(コスモス)

I:糸瓜(ヘチマ)

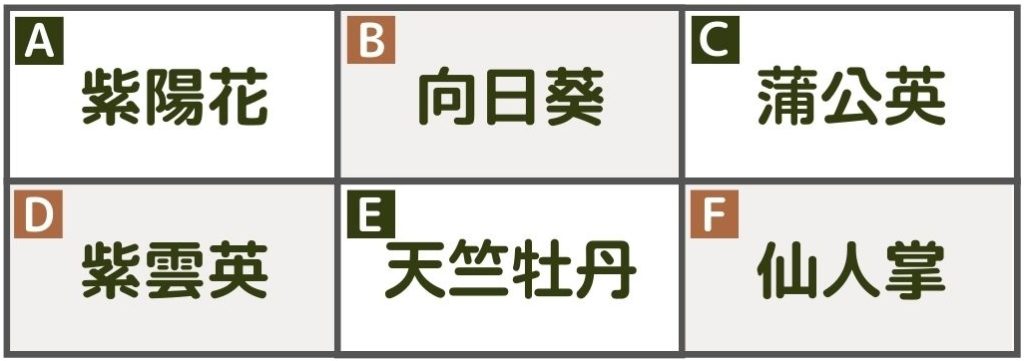

■問題4

B:向日葵(ひまわり)

C:蒲公英(たんぽぽ)

D:紫雲英(ゲンゲ)

E:天竺牡丹(ダリア)

F:仙人掌(サボテン)

■問題5

B:花車(ガーベラ)

C:仏桑花(ハイビスカス)

D:牡丹一華(アネモネ)

E:麝香連理草(スイートピー)

F:化粧桜(プリムラ)【プリムラ・マラコイデス】

■問題6

B:竜胆(リンドウ)

C:猩々木(ポインセチア)

D:鬱金香(チューリップ)

E:石楠花(シャクナゲ)

F:梔子(クチナシ)

動物編

■問題7

B:駱駝(ラクダ)

C:河馬(カバ)

D:袋鼠(カンガルー)

E:大熊猫(パンダ)

F:馴鹿(トナカイ)

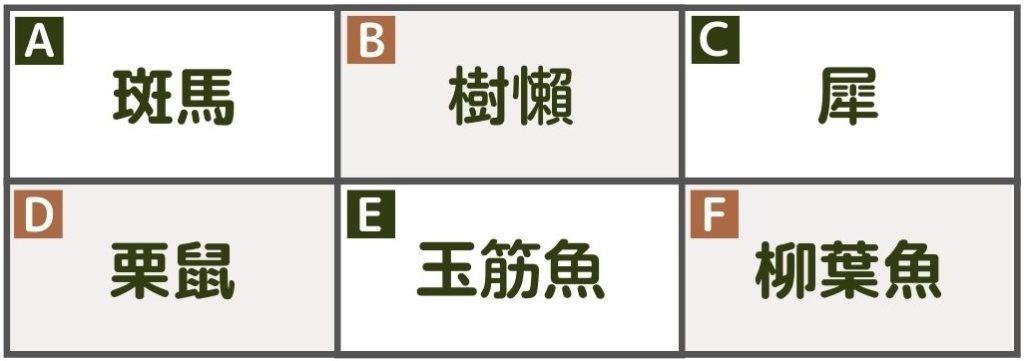

■問題8

B:樹懶(ナマケモノ)

C:犀(サイ)

D:栗鼠(リス)

E:玉筋魚(いかなご)

F:柳葉魚(ししゃも)

■問題9

B:鯱(シャチ)

C:海月(クラゲ)

D:海星(ヒトデ)

E:海豚(イルカ)

F:膃肭臍(オットセイ)

G:海驢(アシカ)

H:海象(セイウチ)

I:海豹(アザラシ)

■関連記事:【動物編】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

鳥編

■問題10

B:鴛鴦(オシドリ)

C:鶯(ウグイス)

D:信天翁(アホウドリ)

E:家鴨(アヒル)

F:鷺(サギ)

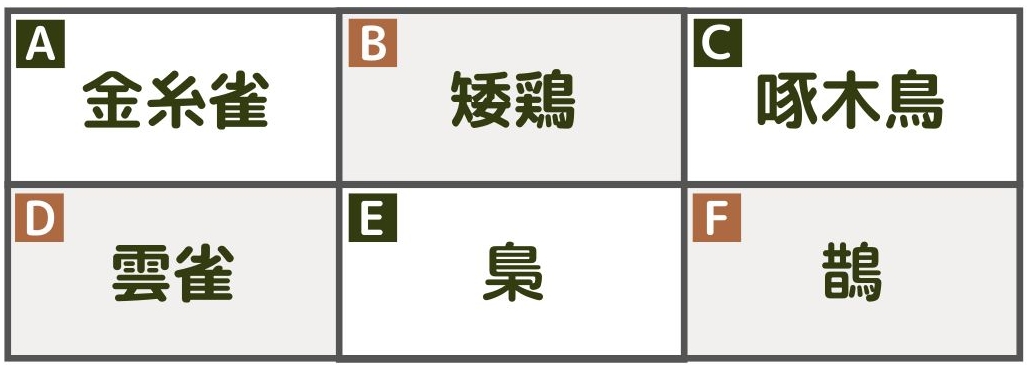

■問題11

B:矮鶏(チャボ)

C:啄木鳥(キツツキ)

D:雲雀(ヒバリ)

E:梟(フクロウ)

F:鸛(コウノトリ)

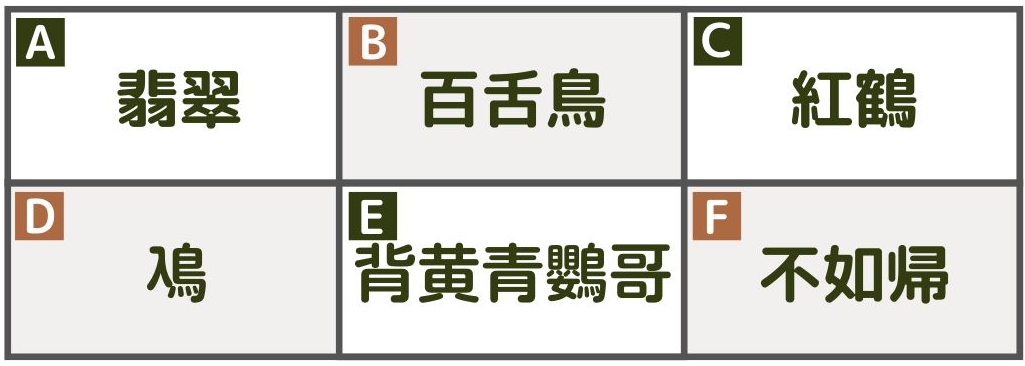

■問題12

B:百舌鳥(モズ)

C:紅鶴(フラミンゴ)

D:鳰(カイツブリ)

E:背黄青鸚哥(セキセイインコ)

F:不如帰(ホトトギス)

■関連記事:【鳥編】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

昆虫・小動物編

■問題13

B:蜻蛉(トンボ)

C:蟋蟀(コオロギ)

D:螽斯(キリギリス)

E:鳳蝶(アゲハチョウ)

F:蝸牛(カタツムリ)

■問題14

B:飛蝗(バッタ)

C:蜩(ヒグラシ)

D:蟷螂(カマキリ)

E:蚯蚓(ミミズ)

F:蟻(アリ)

D:蝙蝠(コウモリ)

E:土竜(モグラ)

F:豪猪(ヤマアラシ)

食べ物編

■問題15

B:棒々鶏(バンバンジー)

C:天麩羅(てんぷら)

D:饂飩(うどん)

E:蕎麦(そば)

F:米粉(ビーフン)

■問題16

B:善哉(ぜんざい)

C:御新香(おしんこう)

D:栗金団(くりきんとん)

E:御強(おこわ)

F:摘入(つみれ)

■問題17

B:半片(はんぺん)

C:乾酪(チーズ)

D:御手洗団子(みたらしだんご)

E:銅鑼焼き(どらやき)

F:外郎(ういろう)

G:煎餅(せんべい)

H:雪花菜(おから)

I:山葵(わさび)

■関連記事:【食べ物編】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

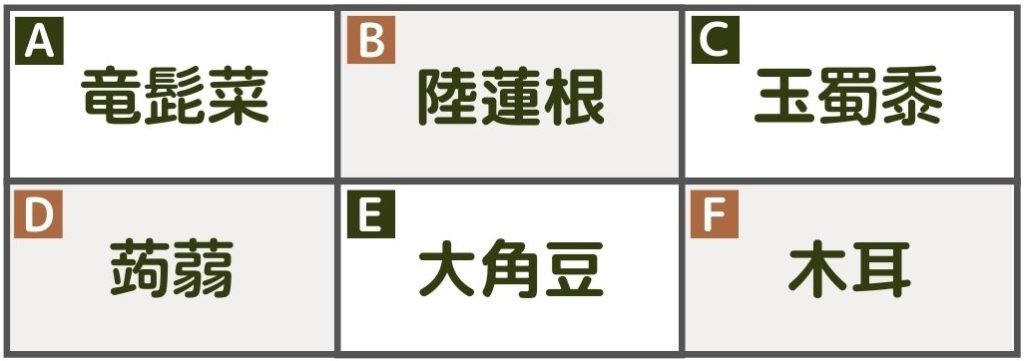

野菜・果物編

■問題18

B:青梗菜(チンゲンサイ)

C:菠薐草(ほうれんそう)

D:甘藍(キャベツ)

E:牛蒡(ごぼう)

F:胡瓜(きゅうり)

■問題19

B:陸蓮根(オクラ)

C:玉蜀黍(トウモロコシ)

D:蒟蒻(こんにゃく)

E:大角豆(ささげ)

F:木耳(きくらげ)

■問題20

B:苺(イチゴ)

C:無花果(いちじく)

D:甘蕉(バナナ)

E:李(すもも)

F:鳳梨(パイナップル)

G:蕃瓜樹(パパイヤ)

H:石榴(ざくろ)

I:臭橙(かぼす)

■関連記事:【野菜・果物編】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

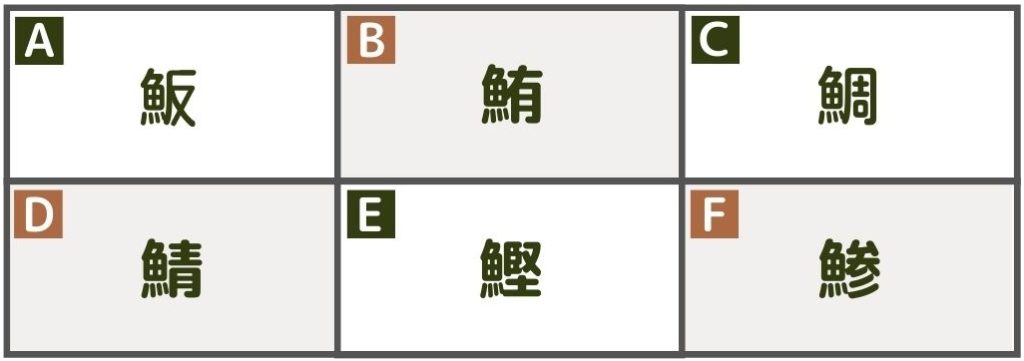

寿司ネタ編

■問題21

B:鮪(マグロ)

C:鯛(タイ)

D:鯖(さば)

E:鰹(カツオ)

F:鯵(アジ)

■問題22

B:鰤(ブリ)

C:鮭(サケ)

D:鰊(ニシン)

E:鱒(マス)

F:鰻(ウナギ)

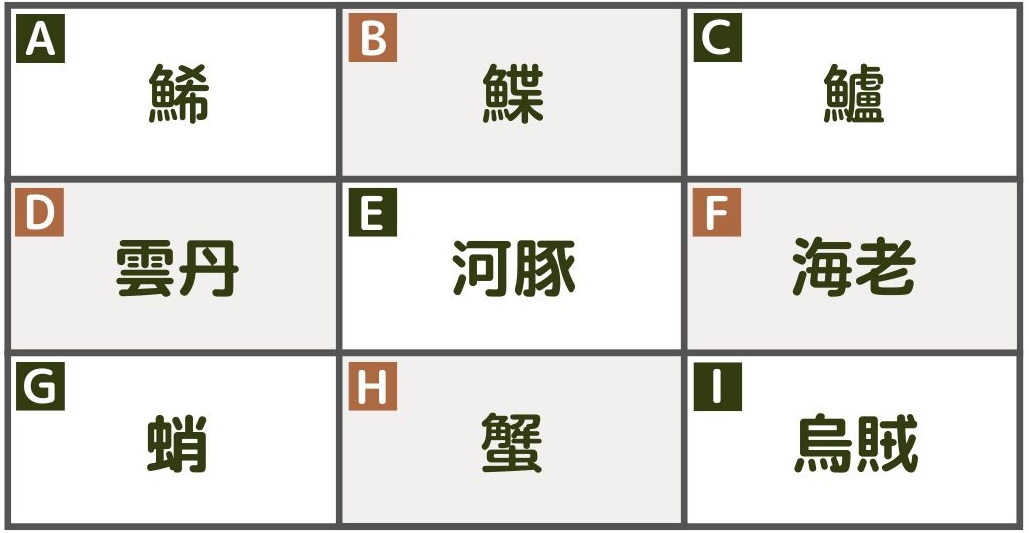

■問題23

B:鰈(カレイ)

C:鱸(スズキ)

D:雲丹(ウニ)

E:河豚(フグ)

F:海老(エビ)

G:蛸(タコ)

H:蟹(カニ)

I:烏賊(イカ)

■関連記事:【寿司ネタ編】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

身近なモノ編

■問題24

B:火燵(こたつ)

C:箪笥(たんす)

D:猪口(ちょこ)

E:薬缶(やかん)

F:急須(きゅうす)

■問題25

B:俎板(まないた)

C:笊(ざる)

D:爪楊枝(つまようじ)

E:卓袱台(ちゃぶだい)

F:団扇(うちわ)

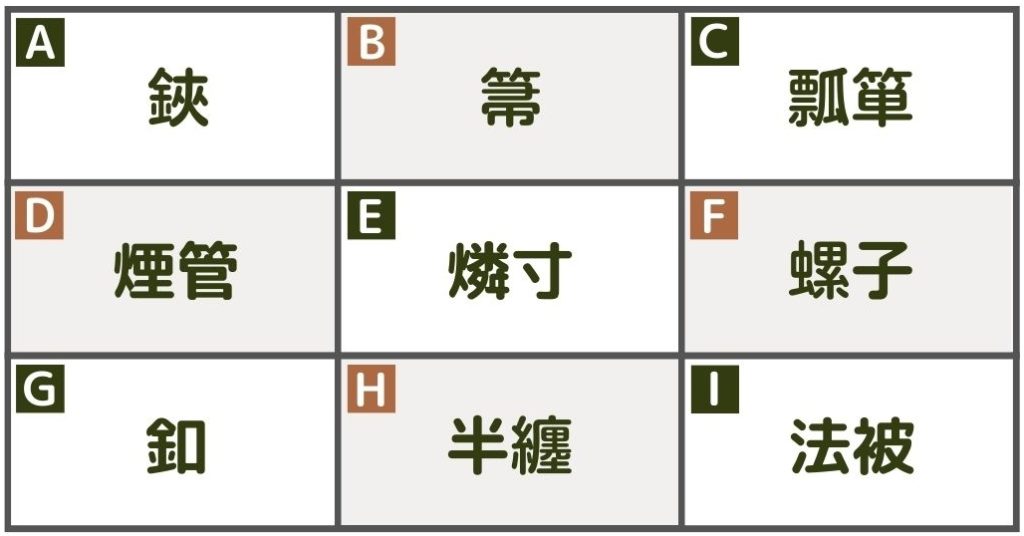

■問題26

B:箒(ほうき)

C:瓢箪(ひょうたん)

D:煙管(キセル)

E:燐寸(マッチ)

F:螺子(ねじ)

G:釦(ボタン)

H:半纏(はんてん)

I:法被(はっぴ)

■関連記事:【身近なモノ編】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

宝石・鉱物編

■問題27

B:瑠璃(るり)/ラピスラズリ

C:柘榴石(ざくろいし)/ガーネット

D:金剛石(こんごうせき)/ダイヤモンド

E:琥珀(こはく)/アンバー

F:珊瑚(さんご)/コーラル

■問題28

B:蛋白石(たんぱくせき)/オパール

C:紫水晶(むらさきすいしょう)/アメジスト

D:橄欖石(かんらんせき)/ペリドット

E:藍玉(あいぎょく)/アクアマリン

F:翡翠(ひすい)/ジェイド

■問題29

B:灰簾石(かいれんせき)/タンザナイト

C:黄玉(おうぎょく)/トパーズ

D:紅玉(こうぎょく)/ルビー

E:蒼玉(そうぎょく)/サファイア

F:電気石(でんきいし)/トルマリン

■関連記事:【難読漢字】宝石(鉱物)の和名の由来と語源

音楽・芸能編

■問題30

B:風琴(オルガン)

C:提琴(ヴァイオリン)

D:手風琴(アコーディオン)

E:口風琴(ハーモニカ)

F:自鳴琴(オルゴール)

■問題31

B:鳩琴(オカリナ)

C:喇叭(ラッパ)

D:哨吶(チャルメラ)

E:三線(さんしん)

F:神楽(かぐら)

■問題32

B:人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)

C:川柳(せんりゅう)

D:夜想曲(ノクターン)

E:輪舞曲(ロンド)

F:小夜曲(セレナーデ)

■関連記事:【音楽・芸能編】語源・由来で覚える難読漢字

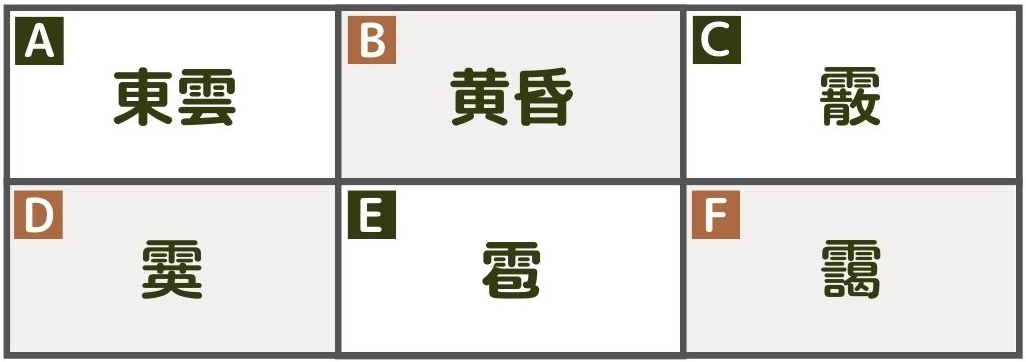

自然・天気編

■問題33

B:黄昏(たそがれ)

C:霰(あられ)

D:霙(みぞれ)

E:雹(ひょう)

F:靄(もや)

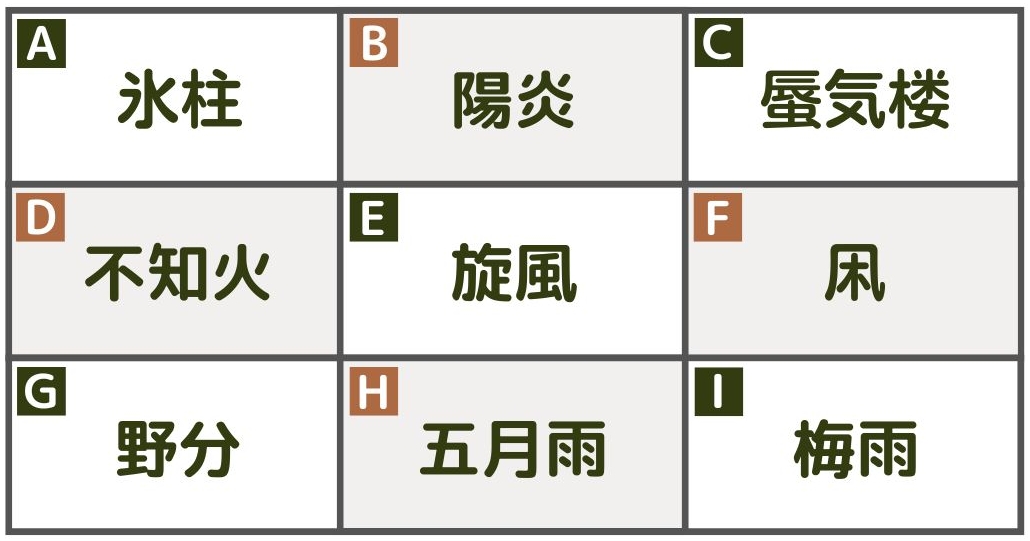

■問題34

B:陽炎(かげろう)

C:蜃気楼(しんきろう)

D:不知火(しらぬい)

E:旋風(つむじかぜ)

F:凩(こがらし)

G:野分(のわき)

H:五月雨(さみだれ)

I:梅雨(つゆ)

■関連記事:【自然・天気編】語源・由来で覚える難読漢字

旧国名編

■問題35

B:甲斐(かい)

C:安房(あわ)

D:上総(かずさ)

E:下総(しもうさ)

F:常陸(ひたち)

■問題36

B:下野(しもつけ)

C:陸奥(むつ)

D:美作(みまさか)

E:安芸(あき)

F:周防(すおう)

■問題37

B:但馬(たじま)

C:伯耆(ほうき)

D:石見(いわみ)

E:豊後(ぶんご)

F:日向(ひゅうが)

■関連記事:地図と由来で覚える『旧国名(五畿七道)』一覧

難読漢字にまつわる豆知識【付録】

四つ葉のクローバーができる理由 (植物編①より)

幸福のシンボルとして有名な「四つ葉のクローバー(白詰草)」。

本来、クローバーは「三つ葉」ですが、遺伝的要因や環境要因によって、まれに変異体の「四つ葉」が生まれることがあります。

遺伝的要因で突然変異が起きる確率は非常に低く、私たちが公園や河原で見かける四つ葉のクローバーはほとんどが環境要因によるものです。

一般的に、クローバーの茎の先端にできた「成長点」を人が踏んで傷つけることによって「四つ葉」が生まれると言われています。

あやめ・かきつばた・花しょうぶの違い (植物編①より)

「優劣つけられないくらいに似ていて、選択に迷うこと」を意味することわざに「いずれアヤメかカキツバタ」とあるように、同じアヤメ科に属する「菖蒲(あやめ)」「燕子花/杜若(かきつばた)」「花しょうぶ」の3種は非常によく似ています。

そんな混同されがちな3つの植物は、次の特徴で見分けることができます。

●アヤメ・・花びらの根元は黄色で、内側に筋が食い込んでいる(=文目模様)。

●カキツバタ・・花びらの根元は白色で、模様は入っていない。

●ハナショウブ・・花びらの根元は黄色で、その外側に筋が入っている。

ポインセチアがクリスマスの花に選ばれている理由 (植物編②より)

クリスマスに使われる「クリスマスカラー(●●◯)」はそれぞれ、「●赤」=キリストの流した血、「●緑」=永遠の命と愛、「◯白」=純潔を表していて、赤い花びらで葉が緑・樹液が白色の「ポインセチア(猩々木)」は、まさにクリスマスの花にぴったりだったのです。

紫陽花の花の色 (植物編②より)

「紫陽花(あじさい)」の花は、土の中の酸性度によってその色を変化させ、酸性なら青色、中性なら紫色、アルカリ性なら赤色を発します。

火山大国で酸性の土壌が多い日本では、青や紫のあじさいが一般的ですが、土壌がアルカリ性のヨーロッパでは、赤のあじさいのほうが多いそうです。

文房具会社「ゼブラ」の由来 (動物編より)

文房具会社「ZEBRA(ゼブラ)」の社名は、創業者の石川徳松氏が、「身を守るために群れをつくるシマウマ(英名:ゼブラ)」と「社員の団結力の強さ」を結びつけて考えた名前だと言われています。

また社名には、シマウマの漢字表記の「斑馬」を分解した「王+文+王+馬」にちなんで、「文房具(=文)の王様(=王)を目指す」という意味も込められています。

アザラシ・セイウチ・アシカ・オットセイの見分け方 (動物編より)

外見がよく似ているアシカ、アザラシなどの海に生息するほ乳類、いわゆる「海獣」は、以下の特徴で見分けることができます。

●アザラシ(海豹)・・前肢で上体を支えられないため、這って移動する。

●セイウチ(海象)・・口周りにヒゲが密集していて牙がある。皮膚がたるんでシワが寄っている。

●アシカ(海驢)・・耳たぶ(耳介)があり、前肢で上体を起こして後肢を使って歩く。

●オットセイ(膃肭臍)・・アシカより耳介が長く小型。ふさふさした毛で覆われている。

うずらの卵の模様 (鳥編より)

黒い斑点が特徴的な「うずらの卵」の模様には、外敵から攻撃されないようにするための保護色・カモフラージュとしての役割があります。

ちなみに模様は、人間の指紋と同様、同じ「鶉(うずら)」から生まれたものであればすべて同じになります。

モズの早贄 (鳥編より)

「モズ(百舌鳥)」は、捕まえた獲物(昆虫・カエル・トカゲなど)をその場ですぐに食べず、枝に突き刺して獲物が完全に息絶えてから食べる習性があります。

これを「早贄(はやにえ)」と言い、自分の縄張りをアピールしたり、余った獲物を保存食とするためにこうした行動をとっていると考えられています。

コオロギの鳴き声 (昆虫・小動物編より)

秋の夜長に聞こえてくるどこか物寂しいコオロギの鳴き声。コオロギは基本的にオスのみが鳴き、その鳴き声は種類ごとに違った意味合いがあります。

●コロコロコロ・・通称「呼び鳴き」。メスに自分の居場所を教えたり、縄張りを誇示する時にこう鳴く。

●コロコロリー・・通称「口説き鳴き」。オスがメスにプロポーズする時の鳴き声。低くて弱いのが特徴。

●チチチ・・通称「脅し鳴き」。縄張りに近づいた他のオスを威嚇するときの鳴き声。

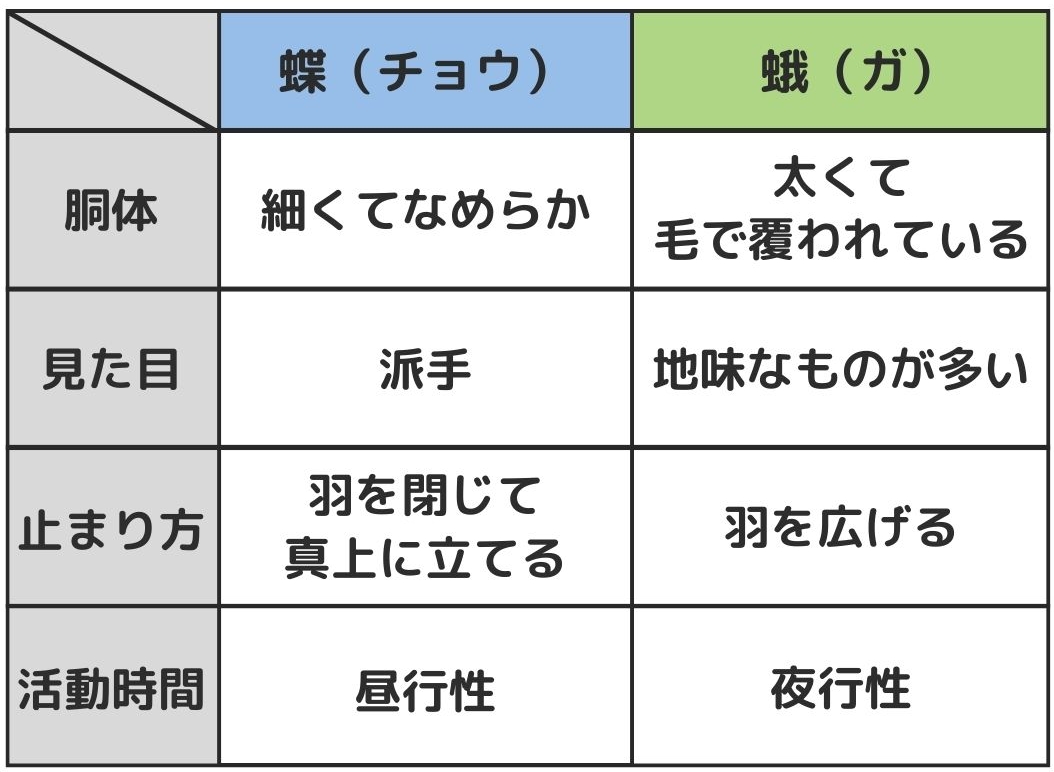

蝶(チョウ)と蛾(ガ)の見分け方 (昆虫・小動物編より)

外見がよく似ている「蝶」と「蛾」は、大きな分類では同じ種に属し、一般的には次のような相違点で区別されています。

ビーフンと春雨の違い (食べ物編より)

どちらも見た目が似ていますが、実は原料となるものがまったく異なります。

「ビーフン(米粉)」の原料は「うるち米」ですが、「春雨(はるさめ)」の主な原料は「緑豆(りょくとう)」です。

「緑豆」はマメ科のヤエナリという植物の種子で、発芽させたものが「もやし」として販売されています。

「ぜんざい」と「おしるこ」の違い (食べ物編より)

地域によって定義が異なるので、一概には言えませんが、関東では、小豆と砂糖を煮た汁に白玉などを入れた汁物を「おしるこ(お汁粉)」、汁気のない餡(あん)に餅などを乗せたものを「ぜんざい(善哉)」と呼び、関西では、こしあんの汁物を「おしるこ」、粒あんの汁物を「ぜんざい」と呼び分けています。

きゅうりは世界一栄養が少ない!? (野菜・果物編より)

「きゅうり(胡瓜)」は、95%以上が水分でできていて、含まれる栄養素が微量であることから、世界一栄養の少ない(正確には最もカロリーが低い)野菜としてギネス認定されています。

ちなみに、世界一栄養のある食品としてギネス認定されているのは、森のバターの異名がある「アボカド」です。

苺【いちご】のブランド「博多あまおう」 (野菜・果物編より)

粒が大きく、濃厚な味わいが特徴の福岡県のブランドいちご「博多あまおう」。

その名前は、「赤い・丸い・大きい・美味い」の頭文字(あかい・まるい・おおきい・うまい)からとったもので、「甘いイチゴの王様(=甘王【あまおう】)になるように」という願いも込められています。

出世魚 (寿司ネタ編より)

ブリ(鰤)やハマチ(魬)のように、稚魚から成魚までの成長段階によって異なる名前を持つ魚のことを「出世魚(しゅっせうお)」と言います。

これは江戸時代の頃に、武士や学者が元服・出世する際に改名する習慣があり、それになぞらえたものとされています。代表的な出世魚は、ブリ・スズキ・ボラです。

日本三大珍味 (寿司ネタ編より)

日本三大珍味の「うに(雲丹)」「からすみ(唐墨)」「このわた」。

ここで言う「うに」は「生うに」ではなく、塩と混ぜ合わせた「塩ウニ」のことで、「からすみ」はボラの卵巣、「このわた」はナマコの腸の塩辛を意味します。

「からすみ」の名は、中国(=唐)から伝わった墨に似た食べ物であることに由来するもので、「このわた」は、ナマコの異称の「こ」と「腸(=わた)」を組み合わせたものです。

美味しいお茶の淹れ方 (身近なモノ編より)

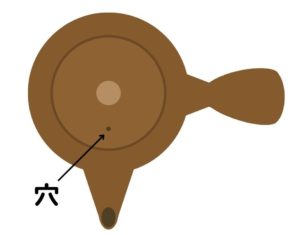

お茶は、急須(きゅうす)の蓋の向きに注意して淹れると、より美味しくいただけます。

蓋は注ぎ口側に穴が位置するように向けた方が良く(上図参照)、そうすることで穴から空気が入り茶葉が拡散し、成分がしっかり抽出されたお茶を淹れることができます。

ネジ・ボルト・ビスの違い (身近なモノ編より)

「ネジ(螺子)」と似たものに「ボルト」「ビス」がありますが、「ボルト」は「ナット」と組んで使われる「おねじ」の総称で、「ナット」とは「めねじ」のことです。

「ビス(vise)」は「ぶどうの蔦(つた)」を表すラテン語「vitis」を語源にしていて、一般的に「小ねじ」のことを指します。

カラットの由来 (宝石・鉱物編より)

「ダイヤモンド(金剛石)」の重量を表す単位「カラット」の語源は、イナゴ豆を意味するギリシャ語「keration(ケラチオン)」にあり、当時は宝石の重さを量る際に、イナゴ豆何個分に相当するかで計算していたと言われています。

そのため、1カラットの重さ(0.2g)は、イナゴ豆一粒の重さ(0.18g~0.21g)とほぼ同じになっています。

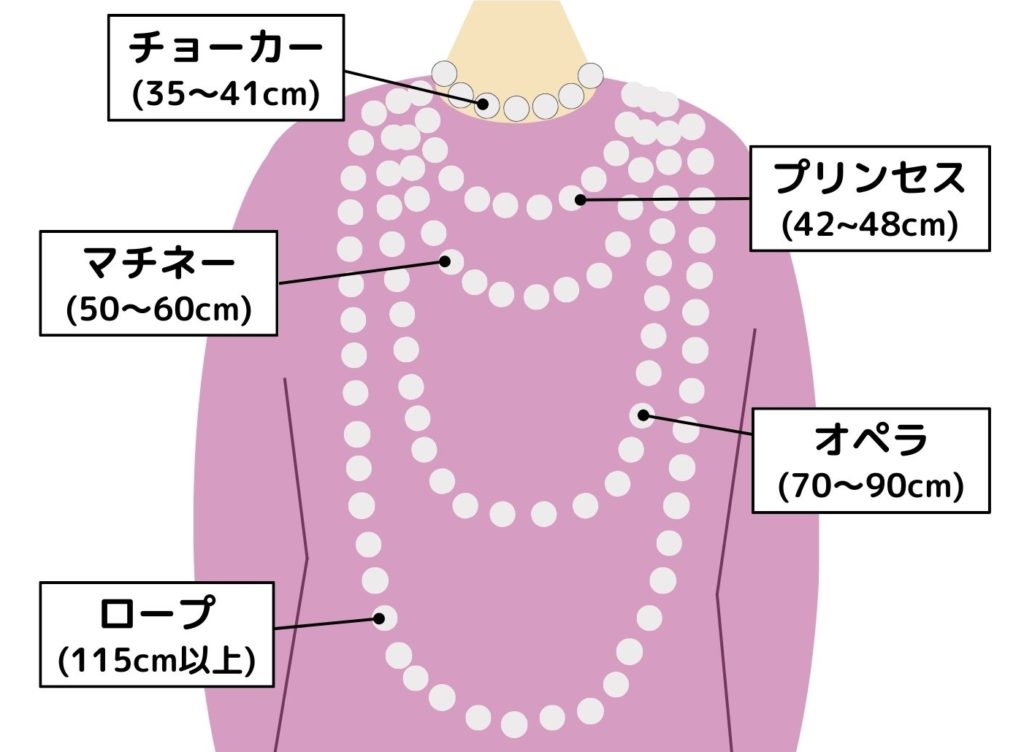

パールのネックレス (宝石・鉱物編より)

上品な美しさが人気の「パール(真珠)のネックレス」は、長さによって異なる名前がついています。以下は長さごとの名前と特徴のまとめになります。

●チョーカー【35-41cm】・・別名「ドッグネック」。首か締まる(=choke)くらいの長さ。フォーマル・カジュアルのどちらにも使える最もポピュラーなネックレス。

●プリンセス【42-48cm】・・鎖骨の下くらいまでで、ドレスを着た時に一番映える長さ。絵本に登場するお姫様(プリンセス)が身につけるようなネックレスの長さであったことから。

●マチネー【50-60cm】・・「マチネー」はフランス語で、昼に催される演劇・音楽会という意味。この長さのネックレスが、昼間の社交界でよく用いられていたことが名前の由来。

●オペラ【70-90cm】・・チョーカーの約2倍。夜に催されるオペラ劇で身につけることが多いロングドレスによく合う長さ。

●ロープ【115cm以上】・・その長さが縄(ロープ)を想像させることから付いた名前。2倍巻きやブレスレットとの組み合わせなど、使い勝手が良い長さ。

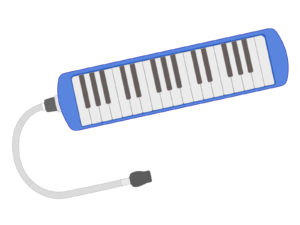

鍵盤ハーモニカの呼び名 (音楽・芸能編より)

「ハーモニカ(口風琴)」と同じように金属のフリーリードで音を鳴らす鍵盤楽器の「鍵盤ハーモニカ」には、「ピアニカ」「メロディオン」といった呼び名があり、子どもの頃にどちらで呼んでいたかでよく話のネタになります。

一般向けにとったアンケートによると、呼び方の割合は、ピアニカ71%、鍵盤ハーモニカ17%、メロディオン11%で、ピアニカが最も多いという結果になりました。

ちなみに「ピアニカ」はYAMAHAの、「メロディオン」は鈴木楽器の商品名で、使っていた鍵盤ハーモニカが「メロディオン」であっても「ピアニカ」と呼んでいた人が多かったようです。

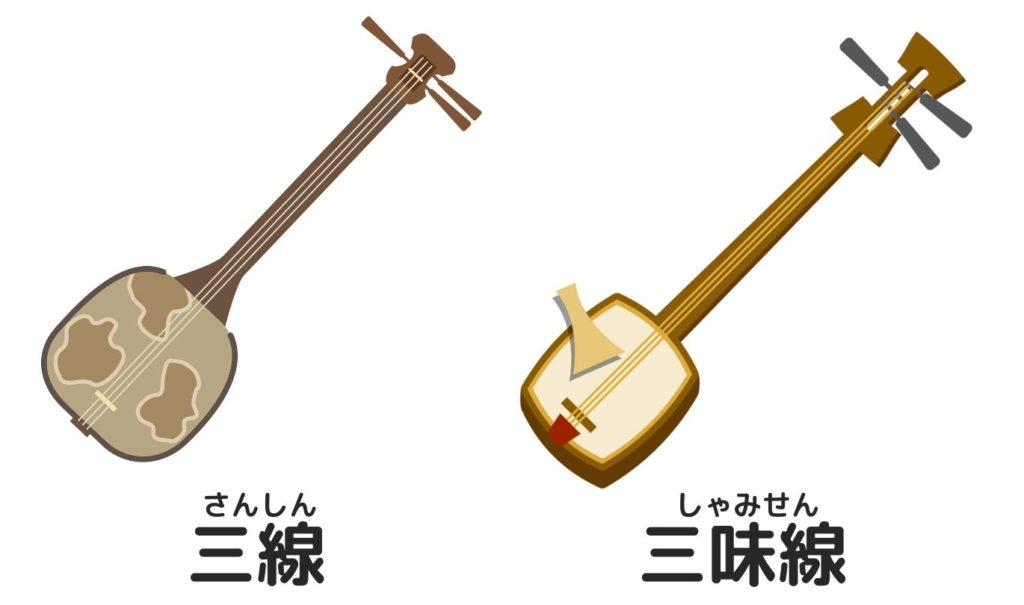

三線と三味線の違い (音楽・芸能編より)

3本の弦を用いて音を奏でる「三線(さんしん)」と「三味線(しゃみせん)」は、一見するとよく似ていますが、実はその歴史や音、使われている素材がまったく異なります。以下は、そのまとめになります。

●歴史・・「三線」は中国から琉球に伝わった「三線(サンシェン)」がルーツ。「三味線」はその三線が本土に渡って独自に発展したもの。

●音・・「三線」が素朴で柔らかい音なのに対し、「三味線」はベンベンといった渋味がある音。

●素材・・「三線」は沖縄でとれる材料(黒木、カリン、紫檀)を使用し、「三味線」は本土でとれる材料(ケヤキ、紅木)でそれを代用している。

●バチ・・「三線」は角のような形で素材は水牛の角。「三味線」はしゃもじのような形でベッコウや象牙でできている。

夜明けの古語 (自然・天気編より)

日の出を待ち望みながら生活していたかつての日本では、夜明けに関する言葉が今より細かく表現されていました。

「夜明けを意味する古語」には以下のものがあります。

●あかつき(暁)・・太陽がのぼる前の空が少し明るんだ頃。未明

●しののめ(東雲)・・明ける一歩手前の夜から朝にかけて。東の空が明るくなる時。

●あけぼの(曙)・・日の出前のうす暗い時間帯。ほのぼのと明ける頃。

●つとめて(夙めて)・・夜が明けてまだ早い時間帯。早朝。

時間の経過で言うと「あかつき▶しののめ▶あけぼの▶つとめて」の順で朝に近づいていきます。

彼は誰時【かはたれどき】 (自然・天気編より)

明け方を意味する「彼は誰時(かはたれどき)」は、「黄昏(たそがれ)」と同様に、人の顔が区別しにくい時間帯であることに由来する言葉です(彼は誰?▶かはたれ)。

もともと「黄昏」と「彼は誰」は、どちらも夕暮れ・明け方の両方を指す言葉として使われていましたが、現在では夕暮れ時を「黄昏」、明け方を「彼は誰」と呼び分けるのが一般的です。

旧国名のなごり (旧国名編より)

「旧国名」とは都道府県の古い呼び名のことで、現在においても地名や特産品などにその名前が使われています。

以下は、その一部の抜粋になります。

▶房総半島(ぼうそうはんとう)・・関東地方の南東に突出する半島のこと。安房の「房」と上総・下総の「総」を組み合わせて「房総」と呼んでいたことに由来する。

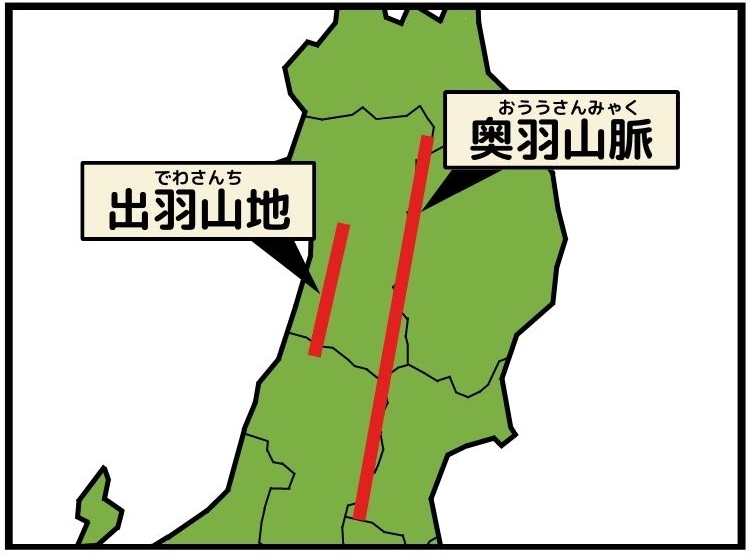

▶奥羽山脈(おううさんみゃく)・・東北地方の中央を南北に走る日本最長の山脈。「奥羽」という名前は、旧国名の「出羽(でわ)」と「陸奥(むつ)」にちなんだもの。

▶但馬牛(たじまうし)・・兵庫県で生産されている黒毛和種の和牛のこと。この和牛からとれる牛肉は、ブランド名で但馬牛(たじまぎゅう)と呼ばれている。

▶石見銀山(いわみぎんざん)・・島根県大田市にある、戦国~江戸時代にかけて最盛期を迎えた日本最大の銀山。2007年に世界遺産に登録された。

▶日向夏(ひゅうがなつ)・・温州みかんより大きく、果皮はレモンのような淡黄色で、白皮が厚くてやわらかいのが特徴。宮崎県で全国の半分以上を生産している。

コメント