こんにちは、

りんとちゃーです。

ダイヤモンド、アメジスト、サファイアなど、女性の心を虜にしてやまない、神秘的な輝きを放つ宝石の数々。

透き通るような見た目と美しい色が特徴の宝石は、聖なる力を秘めていることから「パワーストーン」としても人気があります。

また、1月から12月の各月に割り当てられた「誕生石」は、身につけた持ち主に幸運をもたらしてくれると伝えられています。

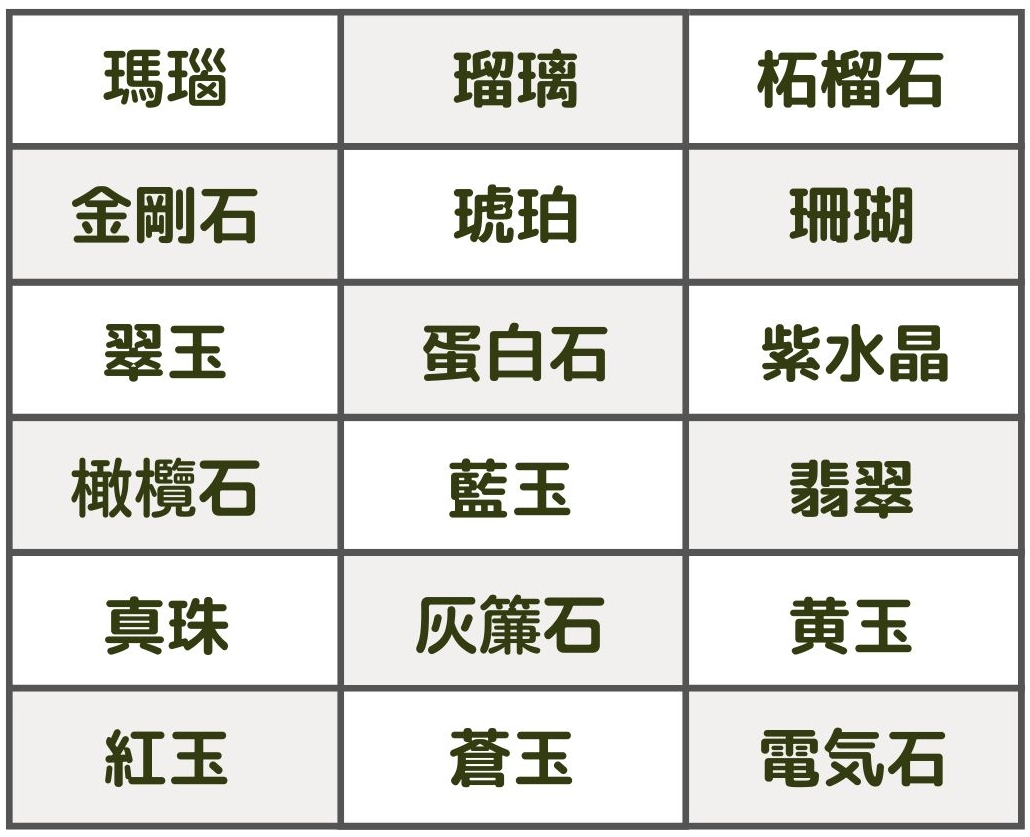

以下は、そんな宝石の名前を和名表記したものですが、それぞれの洋名(カタカナ読み)を皆さんは答えることができるでしょうか?

正解の読み方も含め、記事では以下のことをまとめています。

■各宝石の写真と特徴

■和名・洋名の読み方と由来・語源

■「誕生石と石言葉」一覧表【付録】

美しい宝石の名前の由来を学びながら、楽しく漢字をマスターしていきましょう。

瑪瑙(めのう)/アゲート

細かな石英の結晶が集まった天然石の「めのう」の漢字表記は「瑪瑙」で、これは、石に刻まれた模様が馬の脳のように見えたことに由来するものです。

「瑪瑙」は、ギリシャ・シチリア島のアカーテ川のほとりでよく採掘されたと言われていて、川の名前(=ギリシャ語で「achates」)にちなんだ英名(=アゲート「agate」)が当てられています。

「瑪瑙」の主な効果はリラックス作用と心身の活性化で、他にも、人との絆を深めて人間関係を良好にする働きがあります。

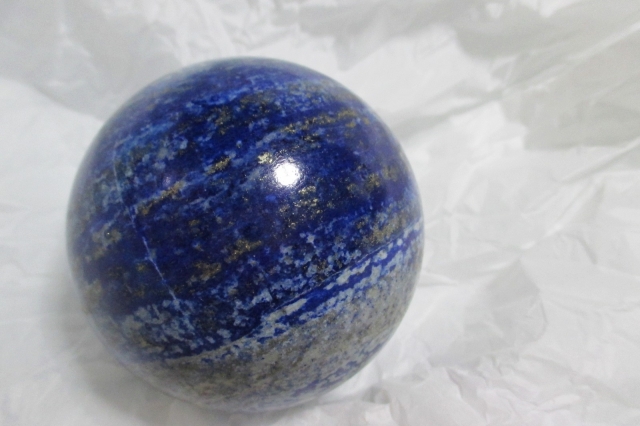

瑠璃(るり)/ラピスラズリ

仏教における七宝(※1)の一つの「瑠璃(るり)」は、紫がかった濃青色が特徴の宝石で、海外では「ラピスラズリ」と呼ばれています。

(※1)七宝(しちほう)・・仏教において貴重とされる7つの宝「金・銀・瑠璃(るり)・玻璃(はり)・蝦蛄(しゃこ)・珊瑚(さんご)・瑪瑙(めのう)」のこと。別名「七種(ななくさ)の宝」「七珍」。※瑠璃は「ラピスラズリ」、玻璃は「水晶/クリスタル」、蝦蛄は「シャコガイ」のこと。

「瑠璃/ラピスラズリ」は12月の誕生石にとしても知られていて、紀元前の頃から聖なる石として世界各地で崇められていました。

洋名の「ラピスラズリ」は、「石」を意味するラテン語「Lapis」と、「青・空・天」を意味するペルシャ語「Lazward」を組み合わせたもので、和名の「るり」は、サンスクリット語の「瑠璃=vaidurya」の音訳「べいるり」に由来します。

柘榴石(ざくろいし)/ガーネット

1月の誕生石の「ガーネット」は、赤い柘榴(ザクロ)の実が集まったような見た目をしていて、それにちなんで「柘榴石(ざくろいし)」の漢字が当てられています。

旧約聖書の「ノアの方舟」で、世界を覆う闇を照らす『灯り』となった宝石として知られていて、粒の小さいものは紙やすりの研磨剤に使われています。

洋名の「ガーネット(garnet)」は、ラテン語で「種子」を意味する「granatus(グラナタス)」に由来するものです。

金剛石(こんごうせき)/ダイヤモンド

4月の誕生石の「ダイヤモンド(金剛石)」は炭素で構成された美しい光沢のある鉱物で、色は無色透明です。

天然に存在する物質の中で硬度か最も高く、その特性にちなんで、金属の中で一番硬いことを意味する仏教用語の「金剛(こんごう)」が名前に当てられています。

洋名の「ダイヤモンド(diamond)」は「征服されざるもの、何よりも大きいこと」を意味するギリシャ語「adamas」の「a」が欠落したものです。

■豆知識①『カラットの由来』

ダイヤモンドの重量を表す単位の「カラット」。その語源は、イナゴ豆を意味するギリシャ語の「keration(ケラチオン)」にあり、当時は宝石の重さを量る際に、イナゴ豆何個分に相当するかで計算していたと言われています。

そのため、1カラットの重さ(0.2g)はイナゴ豆一粒の重さ(0.18g~0.21g)とほぼ同じになっているんです。

琥珀(こはく)/アンバー

数千万年前の松柏(しょうはく)科の植物の樹液が地中で固まってできた「琥珀(こはく)」は、黄色を帯びた茶色ないし黄金色をしていて、鉱物に匹敵するくらいの硬さを持ちます。

遠い昔の中国に、死んだ虎の塊が石になったという言い伝えがあり、その話にちなんで「琥珀」の名が付けられたと言われています。

英名の「アンバー(amber)」の語源となったのは「軽くて海に漂う」という意味のアラビア語「アンバール(ambar)」で、これは、原産地のバルト海沿岸で「琥珀」が海の産物だと信じられていたことに由来するものです。

珊瑚(さんご)/コーラル

3月の誕生石である「珊瑚(さんご)」は、サンゴ虫という動物が群生し風化したもので、「七宝」の一つにも数えられます。

発祥地は地中海沿岸・アルジェリア・モロッコなどで、海中のマグネシウムやカロチノイドによって美しい赤色を呈しているのが特徴です。

日本では古くから高価な宝物として取り扱われ、ペルシャ(胡)から渡来した「胡渡(こわたり)サンゴ」は正倉院宝物庫の中にも見ることができます。

英名の「coral(コーラル)」は、ギリシャ語で「小さな宝石」を意味する「karallion」に由来するもので、漢字表記の「珊瑚」は、海に棲む虫の骨格の集まりを意味する「珊」と、祭祀の時に穀物を盛る器の「瑚」を組み合わせたものです。

翠玉(すいぎょく)/エメラルド

「エメラルド」は美しいグリーンの輝きを放つことで知られる5月の誕生石で、和名を「翠玉(すいぎょく)/緑玉(りょくぎょく)」と言います。

緑柱石(ベリル)の一種で、古くから首飾りやペンダントなどの装飾に用いられていました。

洋名の「エメラルド(emerald)」は、サンスクリット語で「緑色の石」を表す「エマラカタ」またはギリシャ語の「エマラグドス(smaragdos)」に由来し、和名の「翠玉」は、宝石の「玉」と色の「翠(みどり)」を組み合わせたものです。

■豆知識②『エメラルドとクレオパトラ』

「エメラルド」は、絶世の美女・クレオパトラがこよなく愛した宝石としても知られています。

彼女はエメラルドで衣裳を着飾るだけでなく、粉末状に砕いてアイシャドーにしたり、自身の名を付けたエメラルド鉱山を所有したりと、異常なくらいに執着を持っていたと言われています。

もしかしたら、クレオパトラの瞳の色がエメラルドと同じ緑色なので、それで親近感がわいたのかも知れません。

蛋白石(たんぱくせき)/オパール

見る角度によって色が変わる「オパール」は、赤やトロピカルブルー・ブラックなど、さまざまなカラーバリエーションがあります。

和名の「蛋白石(たんぱくせき)」は、見た目が魚の白身に似ていることに由来するもので、洋名の「オパール(opal)」の語源は、サンスクリット語で「貴重な石」を表す「ウパラ(upala)」と「色の変化を見る」という意味のギリシャ語「オパリオス(opallios)」にあります。

「オパール」は、虹を閉じ込めたような外観をしていることから、古くから幸福と希望の象徴とみなされ、神事の装飾品に数多く利用されていました。

紫水晶(むらさきすいしょう)/アメジスト

透明感のある紫色が美しい2月の誕生石の「アメジスト」は「水晶」の一種に分類されます。

「水晶」とは、地球の表面を構成する鉱物の中で結晶の形がはっきりしているもののことで、その中でも「アメジスト」は特に価値が高いと言われています。

洋名の「アメジスト」は「酒に酔わないこと」を意味するギリシャ語の「a methy(a【否定】+ methy【ワイン】)」を語源があり、和名の「紫水晶(むらさきすいしょう)」はその見た目(=紫色をした水晶)に由来するものです。

紫色は古くから高貴の象徴とみなされていて、聖職者の装飾品(十字架・ロザリオ・指輪など)に「アメジスト」が多用されていました。

橄欖石(かんらんせき)/ペリドット

オリーブグリーンの見た目が特徴の8月の誕生石「ペリドット」は、地中深くの溶岩や隕石の中で見つかった神秘的な宝石で、オリーブ(=橄欖)色の外見にちなんで「橄欖石(かんらんせき)」の漢字が当てられています。

エジプト人が初めて採掘した宝石として知られていて、古代エジプトでは暗闇を照らす「太陽の石」として崇められていました。

「ペリドット(peridot)」の名前は、アラビア語で「宝石」を意味する「ファリダット(faridat)」に由来するという説が一般的で、他にも「明るいボタン」という意味の中期英語「ペリドート」や、「不明」を意味するフランス語「ペリドー」が語源になったなどの説があります。

藍玉(あいぎょく)/アクアマリン

3月の誕生石の「アクアマリン」は、「エメラルド」と同じベリル(緑柱石)と呼ばれる鉱物グループに属する天然石で、海のように透き通った美しい青色(藍色)をしているのが特徴です。

ヨーロッパで古くから船乗りのお守りとして使用されてきた歴史があり、身に付けた者の魂に、誰にも負けない不屈の勇気を備えてくれると信じられていました。

「アクアマリン(aquamarine)」の語源となったのは、ラテン語で「海水」を意味する「aqua marinus」で、母なる海のような潤いを人と人の間にもたらしてくれることから、結婚や出産祝いの宝石としても人気があります。

翡翠(ひすい)/ジェイド

5月の誕生石の「翡翠(ひすい)」は、東洋や中南米で人気がある宝石で、艶のある美しい緑色の見た目をしているのが特徴です。

日本でも採掘することができ、2016年には日本鉱物科学会によって「国石」に指定されました。

和名の「翡翠」は、もともとは鳥の「カワセミ(翡翠)」を指す言葉で、「カワセミ」の羽の色に似た石のことを「ヒスイ玉」と呼んでいたことからその名が付いたと言われています。

洋名「ジェイド(jade)」の語源となったのは、スペイン語で「腰痛の石」を意味する「piedra de ijada」の転訛形「pierre de l’e jade」です。

真珠(しんじゅ)/パール

6月の誕生石の「真珠(しんじゅ)」は、深海や湖に棲む二枚貝の体内で生成される宝石の一種で、「七宝」の一つにも数えられます。

その歴史は古く、「魏志倭人伝(ぎしわじんでん)」において、邪馬台国の卑弥呼の娘が魏の王に真珠5000個を献上したと記されています。

「真珠」という名前は、海で採れる石(=珠)の中で特に輝くもの(=真)の意味で付けられたもので、洋名の「パール(pearl)」は、真珠の形が西洋梨(=ラテン語でpyrus)に似ていることにちなんだものです。

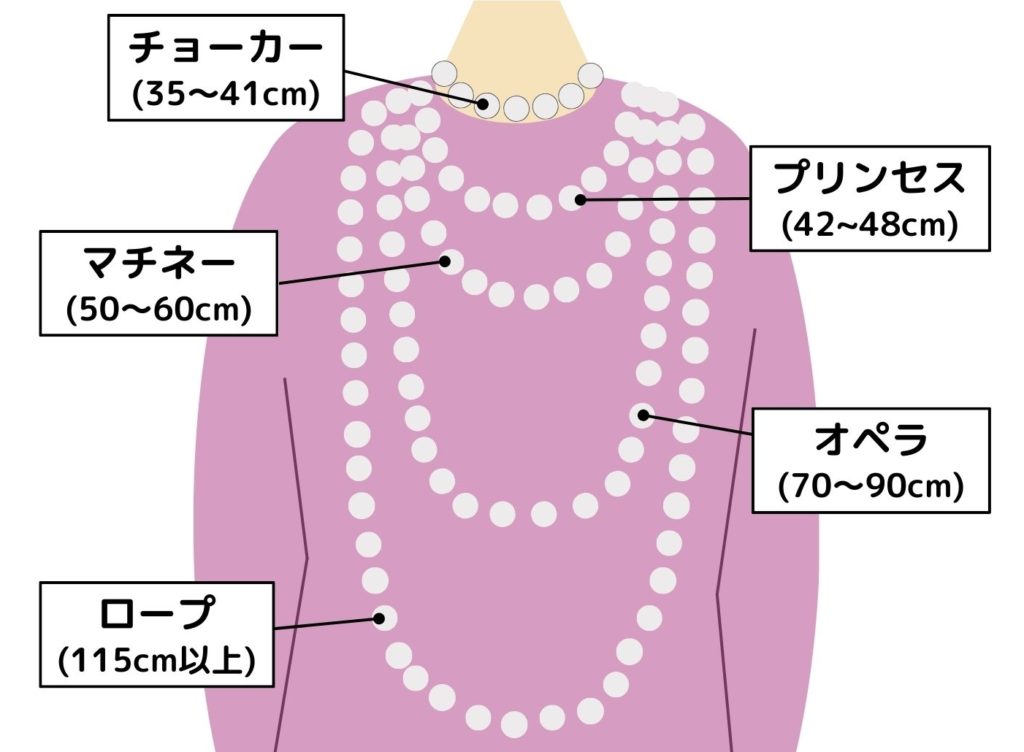

■豆知識③『パールのネックレス』

上品な美しさがある装飾品の「パールのネックレス」は、長さによって異なる名前が付けられています。以下は、長さごとの名前と特徴のまとめになります。

●チョーカー【35-41cm】・・別名「ドッグネック」。首か締まる(=choke)くらいの長さ。フォーマル・カジュアルのどちらにも使える最もポピュラーなネックレス。

●プリンセス【42-48cm】・・鎖骨の下くらいまでで、ドレスを着た時に一番映える長さ。絵本に登場するお姫様(プリンセス)が身につけるようなネックレスの長さであったことが名前の由来。

●マチネー【50-60cm】・・「マチネー」はフランス語で、昼に催される演劇・音楽会という意味。この長さのネックレスが昼間の社交界でよく用いられていたことから。

●オペラ【70-90cm】・・・・チョーカーの約2倍。夜に催されるオペラ劇で身につけるロングドレスによく合う長さ。

●ロープ【115cm以上】・・その長さから縄(ロープ)を想像することから付いた名前。2倍巻きやブレスレットとの組み合わせなど、使い勝手が良いのが特徴。

灰簾石(かいれんせき)/タンザナイト

12月の誕生石の「タンザナイト」は、アフリカ・タンザニアのメレラニ鉱山だけで採れる希少な宝石で、キリマンジャロの夕焼けのような美しい青紫色をしているのが特徴です。

鉱物名は「ゾイサイト」で、一般的には群青色をした「ブルーゾイサイト」のことを「タンザナイト」と呼んでいます。

洋名の「タンザナイト(tanzanite)」は、最初に発見された採掘地・メレラニ鉱山がある国の名前の「タンザニア(tanzania)」にちなんだものです。

黄玉(おうぎょく)/トパーズ

11月の誕生石の「トパーズ」は、透明感ある黄色の見た目が特徴の宝石で、和名では「黄玉(おうぎょく)」と表記します。

世界中で採掘されていて、特にブラジルのミナス・ジュライス州でとれたものが高品質だと言われています。

洋名の「トパーズ(topaz)」の語源は「探し求める」を意味するギリシャ語の「topazos(トパゾス)」にあり、これは、産出地の島の周辺が霧深く、島を探し出すのが非常に困難だったからです。

「トパーズ」は古くから太陽神の象徴であると考えられていて、お守りの護符として人々に愛用されていました。

紅玉(こうぎょく)/ルビー

鮮やかな赤色が特徴の7月の誕生石「ルビー」は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、東洋では「太陽の宝石」と、古代インドでは「宝石の王」と呼ばれています。

世界中の限られた鉱山からしか採掘できないため、ダイヤモンドより希少性が高く、宝石の中では最高峰の値段を誇ります。

和名の「紅玉(こうぎょく)」は赤色の見た目に由来するもので、洋名の「ルビー(ruby)」は、ラテン語で「赤」を意味する「rubeus(ルベウス)」にちなんだものです。

蒼玉(そうぎょく)/サファイア

4月の誕生石の「サファイア」は美しいブルーの見た目が特徴の宝石で、「哲学者・聖人の石」の異称の通り、古来から聖職者にふさわしい石として重宝されていました。

和名の「蒼玉(そうぎょく)/青玉(せいぎょく)」は青色の見た目にちなんだもので、洋名の「サファイア(sapphire)」は、「青」を意味するラテン語の「sapphinus(サフィナス)」に由来します。

■豆知識④『ルビーとサファイアは同じ石!?』

宝石の「ルビー」と「サファイア」は、まったく異なる色をしていますが、実は、両者とも同じ「コランダム」という酸化アルミニウムの結晶の仲間に属するんです。

「コランダム(無色)」は生成の過程で異なる元素を取り込む特性があり、その成分の割合によってさまざまな色を呈します。

一般的には、赤色を呈したものを「ルビー」と呼び、その他の色に色付いたものを発した色名を冠した「サファイア」の名(=ブルーサファイア、オレンジサファイアなど)で呼んでいます。

電気石(でんきいし)/トルマリン

10月の誕生石の「トルマリン」は、ブルー・グリーン・レッド・ブラックなど、様々なカラーバリエーションがあります。

洋名の「トルマリン(tourmarine)」の語源は、セイロン島の現地の言葉(=シンハリ語)で「混合した宝石」を意味する「トルマリ(thuramali or thoramali)」にあり、和名の「電気石(でんきいし)」は、熱や圧力をかけると電気を帯びるその性質にちなんだものです。

「トルマリン」は儀式や祈祷の際に古くから用いられてきた宝石で、精神と身体を活性化させる力があると信じられていました。

「誕生石と石言葉」一覧表【付録】

付録として、「誕生石」と「月名」「石言葉」の関係が分かる一覧表を載せておきました。誕生石を調べる際の『早見表』としてご活用ください。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回ご紹介した内容の中でも特に「誕生石と月・石言葉の関係」を覚えていると、プレゼントを人に贈るときなどに役立つので、付録の一覧表を参考にして、すべての誕生石の暗記にチャレンジしてみてください。

「宝石編」以外にも、「動物編」や「食べ物編」などの記事を投稿しています。興味がある方は下記リンクも合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

コメント