こんにちは、

りんとちゃーです。

大空を優雅に飛び、多彩な鳴き声で私たちを楽しませてくれる鳥たち。

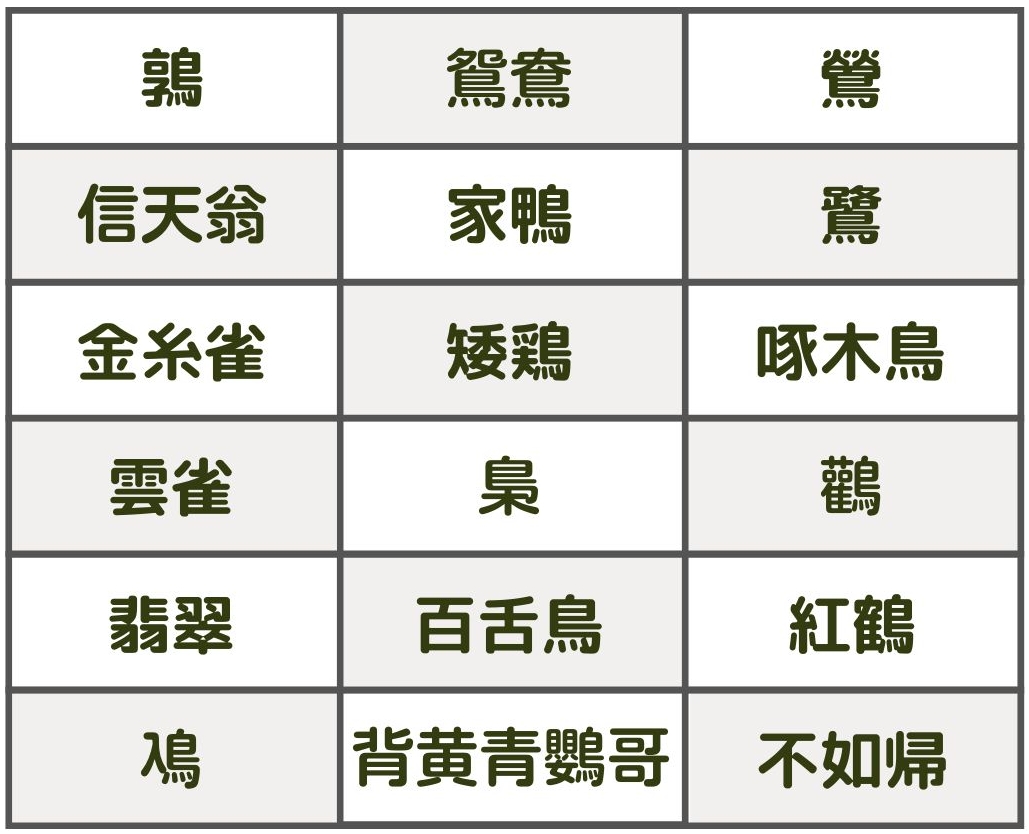

鳥の漢字には、難しい読み方をするものが数多くあり、それら難読漢字は漢字検定やクイズ番組にもよく出題されています。

以下の鳥に関する難読漢字、皆さんはいくつ答えられますか。

正解の読み方も含め、記事では以下のことをまとめています。

■鳥の写真と簡単な説明(※一部「鳴き声」音声あり)

■漢字の読みと由来・語源

■鳥にまつわる豆知識

『鳥の難読漢字』の由来や背景を学びながら、楽しく漢字をマスターしていきましょう。

ウズラ(鶉)

まんまるとした見た目が可愛らしい、キジ科ウズラ属の「ウズラ(鶉)」。

漢字の左側の「享」はずんぐりした形を表していて、ウズラがずんぐりした見た目(=享)の鳥であることにちなんで「鶉」の字が当てられています。

読み「ウズラ」の由来・語源

読みの由来としては、冬に暖かい場所に移動する渡り鳥であるという意味の「ウツル(移る)」が変化した説や、鳴き声が憂く辛く聞こえるので「ウ(憂)・ツラ(辛)」となった説、ニワトリのように丸みをおびていて、うずくまっているように見えるので「ウズクマル▶ウズラ」になったなど、さまざまな説があります。

■豆知識①『うずらの卵の模様』

「うずらの卵」の黒い斑点模様には、外敵から攻撃されないようにするための保護色・カモフラージュとしての役割があります。ちなみに模様は、人間の指紋と同様に、同一のウヅラから生まれたものであればすべて同じになります。

オシドリ(鴛鴦)

仲むつまじい夫婦を表す言葉に「おしどり夫婦」とあるくらいに、オスとメスの仲が良い「オシドリ」。その漢字表記は「鴛鴦」で、「鴛」はオスの、「鴦」はメスのオシドリを表しています。

読み「オシドリ」の由来・語源

読みの「オシドリ」の語源は、オスとメスが互いに愛し合うことを意味する「ヲシ(=愛)」にあります。

■豆知識②『オシドリ夫婦の由来』

「オシドリ夫婦」という言葉の起源になったのは、以下の中国の故事「鴛鴦(えんおう)の契り」です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その昔、中国の宋に「韓憑(かんぴょう)」と「何氏(かし)」という仲の良い夫婦がいました。

ある日、韓憑の主君である「康王(こうおう)」が何氏を権力で奪い取ってしまい、妻を奪われた韓憑は失意に暮れて自ら命を絶ってしまいます。

その後、夫の死を知った妻の何氏も「私を夫と同じ墓に入れてください」と遺言を残し、後を追って自殺。

それを聞いた康王はひどくお怒りになり、二人を別々の墓に葬ってしまいます。

それから月日が経ち、夫婦の墓に大きな樹が生え始めます。そして、その樹の根っこが伸びて絡まることで、2つの墓はめでたく結ばれることになったのです。

その墓に住み着いたのが「鴛鴦(おしどり)」で、鳥たちは夫婦の悲劇を嘆いて、一日中悲しみながら鳴いたと伝えられています。

ウグイス(鶯)

「ホーホケキョ」という鳴き声に春の訪れを感じる、日本三名鳥(※1)の一つ「ウグイス」。

(※1)日本三鳴鳥・・日本に生息するさえずりが美しいスズメ目の3つの種(ウグイス・オオルリ・コマドリ)のこと。「オオルリ」のさえずりは「ピールーリー」、「コマドリ」のさえずりは「ヒンカラララ」。

漢字の「鶯」の上部は、「音符(栄=エイ)」と呼ばれる冠(かんむり)の古い表記形で、火が盛んに燃えて周囲が明るく照らされていることと、ぐるりと取り巻く様子を表しています。

前者の意味に該当する漢字は「蛍(=自ら発光して周りを照らす)」や「栄(=都市・文明が発展して街が明るむ)」で、後者の意味で使われている漢字が「鶯(=中国のうぐいすの頭部には輪っか状の黒い線がある)」です。

読み「ウグイス」の由来・語源

読みの「ウグイス」は、ウグイスの鳴き声「ウーグイ」と鳥全般をあらわす接尾語「ス」が組み合わさったものです。

■豆知識③『花札の中のうぐいす』

「梅にうぐいす」の呼び名で知られる花札の2月札。そこに描かれている鳥は「うぐいす」だと思っている人が多いですが、実はこの鳥、「うぐいす」ではなくて「メジロ」なんです。

実際の「うぐいす」は緑色ではなく、地味な暗緑茶色の見た目をしています。現代において「うぐいす色」と言ったら「緑」を連想するように、当時の人々も緑の鳥は「うぐいす」であると勘違いしていたのでしょう。

(▶▶関連記事:【花札2月】「梅に鶯(うぐいす)」が告げる春のおとずれ)

アホウドリ(信天翁)

翼を広げると2mにもなる、大型の海鳥「アホウドリ」の漢字表記「信天翁」は、「天に任せて(=信)一日中同じ場所で魚が来るのを待つ、翁(=老人)のような白い鳥」を表しています。

「アホウドリ」はかつて、羽毛目的に大量に乱獲された歴史があり、現在は伊豆の無人島の「鳥島(とりしま)」に数羽生息するのみです。

読み「アホウドリ」の由来・語源

読みの「アホウドリ」は、大型で動きが鈍く、人が近寄っても逃げずに簡単に捕まってしまうその特徴にちなんだものです。

■豆知識④『日本の最東端「南鳥島」とアホウドリの関係』

本州から1800km離れた場所にある「南鳥島(みなみとりじま)」が日本の領土になった理由には、実はアホウドリが関係しています。

当時、アホウドリの羽毛がヨーロッパで高値で取り引きされていて、その羽毛を求めて日本人がどんどんと南下。たどり着いた島を次々に編入していった結果、遠く離れた「南鳥島」が日本の領土になったのです。

アヒル(家鴨)

(効果音:ポケットサウンド)

池などに生息する、足が短い飛べないカモ科の水鳥「アヒル」。

漢字表記の「家鴨」は、野生の真鴨を飼い慣らして家禽化(=食用の肉・羽毛・卵をとるために飼育)した歴史にちなんだものです。

読み「アヒル」の由来・語源

足が広くて大きいという意味の「足広(あしひろ)」が、「あひろ」▶「あひる」へ変化したと言われています。

■豆知識⑤『お風呂のアヒル』

アヒルと聞いてイメージする、お風呂のおもちゃの黄色いアヒルのルーツは、実はアメリカにあります。

1970年代、アメリカの子ども向け教育番組『セサミ・ストリート』のキャラクター・アーニーがアヒルのおもちゃを愛用していて、そのことでお風呂のおもちゃのアヒルが大人気に。後にその人気が日本にも伝わって、お風呂用のおもちゃとして親しまれるようになったと言われています。

ちなみに、アヒルが黄色いのは、子どもが視認しやすい色だからです。

サギ(鷺)

ツルに似た見た目をしたコウノトリ目サギ科の「サギ」は、くちばし・首・脚の長さが特徴的で、主に水辺に生息しています。

漢字表記「鷺」の上部の「路」は「露(=透き通るような白いつゆ)」を意味し、「鷺(路+鳥)」と書いて「透き通るような白い鳥」を表しています。

読み「サギ」の由来・語源

読みの「サギ」の由来には、羽根が白いことから「サヤケキ(鮮明)▶サギ」になったというものや、鳴き声が騒がしいことの「サヤギ(騒)」を語源とする説、水辺という意味の「イサ(磯)」に鳥の接尾語「キ」が付けられたなど、いくつかの説があります。

■豆知識⑥『シラサギはいないが、白いサギはいる!?』

「シラサギ」は、見た目が白いサギの総称を指す言葉で、具体的にはコサギ、ダイサギ、アオサギ、チュウサギ、カラシラサギ、クロサギの6つの種のことを指します。「シラサギ」という名前の鳥が実際に存在するわけではないので注意しましょう。

カナリア(金糸雀)

ペットとして人気がある、たまご色の体が特徴の「カナリア」の漢字表記「金糸雀」は、その美しい黄金色の羽根に由来するものです。

読み「カナリア」の由来・語源

読みの「カナリア」は、生息地であるアフリカ北西部の「カナリア諸島※」に由来します。

※「カナリア諸島」にはたくさんの「犬」が生息していた歴史があり、ラテン語で「犬(=canis)」を意味する言葉「カナリア(canaria)」が島名に当てられている。

チャボ(矮鶏)

古くから鑑賞・愛玩用として飼育されてきた「チャボ」はニワトリの一品種で、国の天然記念物にも指定されています。

漢字表記は「矮鶏」で、これはニワトリよりも小型(=矮)の鳥(=鶏)であることにちなんだものです。

読み「チャボ」の由来・語源

「チャボ」は、ベトナム中部沿岸部にあったチャム族の国「チャンパ王国」から日本に渡来した鳥で、その読みの「チャンパ」が「チャボ」に変化したと言われています。

キツツキ(啄木鳥)

「キツツキ」には、くちばしでつついて木の中の虫を食べる(=木を啄む)習性があり、それにちなんで「啄木鳥」の漢字が当てられています。

キツツキ科の鳥は、平安時代に「てらつき」、室町時代に「けらつき」、江戸時代に「けら(略称)」と呼ばれていたため、キツツキの仲間にはコゲラ・アカゲラなど、ケラの名前が付くものが多く存在します。

読み「キツツキ」の由来・語源

読みの「キツツキ」は、木の幹をつついて穴を開け、中の昆虫を食べる習性(=木突き【キツキ】)に由来するものです。

■豆知識⑦『キツツキが木をつつく理由』

木をつつく習性があるキツツキ。その不思議な行動には、中の昆虫を食べること以外に次のような目的があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●求愛・縄張りアピールなど仲間とのコミュニケーション

●巣作り

●伸びたくちばしを削るため

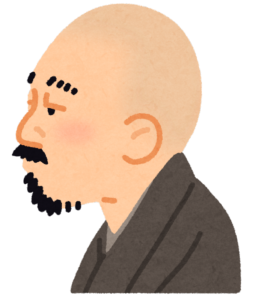

■豆知識⑧『石川啄木とキツツキ』

「一握の砂」などの詩で知られる歌人の石川啄木(※2)のペンネーム「啄木」は、生まれ育った渋民の林間で、キツツキ(啄木鳥)のこだまする声をよく聞いたことにちなんだものです。

(※2)石川啄木(いしかわたくぼく)【1886-1912】・・明治時代の歌人。岩手県日戸(ひのと)村に生まれ、渋民(しぶたみ)村【現:盛岡市】で育つ。与謝野鉄幹・晶子ら明星派の影響を受け、明治38年に啄木の名で詩集「あこがれ」を刊行した。代表歌集は「一握の砂」「悲しき玩具」。

ヒバリ(雲雀)

「ヒバリ」は、スズメくらいの大きさのヒバリ科の小鳥で、まっすぐ空に飛び上がって多彩な声でさえずる特徴があります。

漢字表記の「雲雀」は、「雲に届くほど天高く飛ぶ、雀のような鳥」であることにちなんだものです。

読み「ヒバリ」の由来・語源

晴れた日に空高く飛ぶことから、「日晴る」▶「ヒバリ」になったと言われています。

■豆知識⑨『「すかいらーく」の名前の由来』

ガストやジョナサンを展開する「すかいらーくグループ」。名前の「すかいらーく」の語源となったのは英語の「skylark」で、「skylark」は日本語で「ひばり」を意味します。

食料品店を前身とする「すかいらーく」の創業地は西東京市の「ひばりが丘団地」で、お店が外食業界に進出する際に、初心を忘れないようにと地名の「ひばり」を取り入れた結果、「すかいらーく」のグループ名になったと言われています。

フクロウ(梟)

ヨーロッパで「森の賢者」と称される、映画ハリー・ポッターでお馴染みの「フクロウ」。

フクロウはかつて、その死骸を木の上にさらして小鳥よけにしていた歴史があり、それにちなんで「木の上の鳥」を意味する「梟」が漢字が当てられています。

読み「フクロウ」の由来・語源

「フクロウ」という読みは、「ホーホー」という陰気な鳴き声に由来します。

■豆知識⑩『フクロウは縁起の象徴』

「不苦労・福老・福籠」の当て字の通り、フクロウはとても縁起が良い鳥で、主に次のような理由で縁起物として尊ばれています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●夜目が効く▶世目が効く=世間に明るい

●首がぐるりとまわる▶借金に困る(=首がまわらない)ことがない=金運を呼ぶ

■豆知識⑪『フクロウの首』

フクロウは人間と違って眼球を動かすことができないため、首ごと顔をまわして周囲をうかがいます。その可動域はなんと左右270度。首の骨の数は人間(=7個)の2倍の14個もあります。

コウノトリ(鸛)

赤ちゃんを運んでくる鳥として有名な「コウノトリ」は全長が1mほどで、特別天然記念物にも指定されています。

漢字表記の「鸛」は、コウノトリの鳴き声(=クワクワ)を表す字体の「雚」と「鳥」を組み合わせたものです。

読み「コウノトリ」の由来・語源

コウノトリの奈良時代の呼び名が「おほとり」で、鎌倉時代にそれが「こう」(=鸛の読み「くわん」の派生語)へと変化。その後、江戸時代に現在と同じ「こうのとり」の名で呼ばれるようになったと言われています。

■豆知識⑫『コウノトリが赤ちゃんを運んでくる鳥と言われているのはなぜ?』

ルーツは、次のドイツの逸話にあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子どもに恵まれなかったある夫婦が、煙突に巣を作ったシュバシコウ(=コウノトリ科の鳥)を気遣って、暖炉を使わずに彼らの子育てを見守っていました。

その後、シュバシコウが無事子育てを終え、旅立っていくのを夫婦が見送っていると、思いがけず二人は子どもを授かります。

▶▶この話の「シュバシコウ」が「コウノトリ」に置き換わって日本に伝わったため、日本では「コウノトリ」が赤ちゃんを運んでくる鳥だと言われているのです。

カワセミ(翡翠・川蝉)

「空飛ぶ宝石」と呼ばれるほどに、背中の羽の瑠璃【るり】色(青色)と腹部のオレンジ色が美しい「カワセミ」。

漢字表記「翡翠」の「翡」は、「腹部のオレンジ色」もしくは「オスのカワセミ」を表し、「翠」は、「背中の青色」もしくは「メスのカワセミ」を意味します。

読み「カワセミ」の由来・語源

「カワセミ」には「ソニドリ」の異称があり、その「ソニ」が後にソビ▶セビ▶セミへと変化。川で生息している特徴と合わせて、カワセミ(川+セミ)と呼ばれるようになったと言われています。

■豆知識⑬『カワセミの求愛給餌(きゅうあいきゅうじ)』

繁殖期のカワセミのオスには、求愛のためにメスに餌をプレゼントする習性があり、この行動を動物学で「求愛給餌(きゅうあいきゅうじ)」と言います。

メスは、プレゼントの質でオスの餌取り能力(=子育ての力)を見定めていて、合格と判断した時にだけプレゼントを受け取っています。

モズ(百舌鳥)

大阪府堺市の市の鳥にもなっているスズメ目モズ科の「モズ」は、100種類以上の鳥の鳴き真似をすることができ、その習性から、たくさんという意味の「百」と声を示す「舌」の漢字が当てられています。

なお、「モズ(百舌鳥)」のように2つ以上の漢字から成る熟字の訓読みのことを『熟字訓(じゅくじくん)』と言い、『熟字訓』の例には、以下のものがあります。

紅葉(もみじ)/ 昨日(きのう)/ 明日(あした)/ 今年(ことし)/ 梅雨(つゆ)/ 浴衣(ゆかた)/ 竹刀(しない)/ など

読み「モズ」の由来・語源

読みの「モズ」は、鳴き声を示す「モ」と、鳥をあらわす接尾語「ス(ズ)」を組み合わせたものです。

■豆知識⑭『モズの早贄(はやにえ)』

モズは、捕まえた獲物(昆虫・カエル・トカゲなど)をその場ですぐには食べず、枝に突き刺して獲物が完全に息絶えてから食べるようにしています。

これを「早贄(はやにえ)」と言い、自分の縄張りのアピールや、余った獲物を保存食とするためにこうした行動をとっていると考えられています。

フラミンゴ(紅鶴)

一本足で立つ姿が印象的な「フラミンゴ」は、羽根の色が炎のように赤く、鶴に見た目が似ていることから、中国では「火鶴」と呼ばれています。

漢字表記の「紅鶴」は、この中国の「火鶴」の「火」を、同じ意味合いの「紅」で置き換えたものです。

読み「フラミンゴ」の由来・語源

読みの「フラミンゴ(flamingo)」の語源は、ラテン語で「炎」を意味する「flamma」にあります。

■豆知識⑮『フラミンゴが赤い理由』

「フラミンゴ」がピンク色(赤色)をしているのは、ピンク色に変化する色素(=カロテノイド・アスタキサンチンなど)を多く含んだ「甲殻類のエビ」や「藍藻類のスピルリナ」を好んで食べているからです。

カイツブリ(鳰)

カイツブリ科に属する「カイツブリ」は、全長約26cmの小型の鳥で、脇腹の羽の色が夏と冬で変わる特徴があります(夏羽:赤茶色、冬羽:灰白色)。

漢字表記の「鳰」は、水に入るのが得意(入+鳥)であることにちなんだもので、その特徴から、かつては入鳥(にふとり)の意味で「にほ」と呼ばれていました。

読み「カイツブリ」の由来・語源

水を掻くこと(かき)と潜ること(むぐり)が転じたとする説や、水に潜る音の「ツブリ」と、たちまちを意味する「カイ」が組み合わさってできたとする説があります。

セキセイインコ(背黄青鸚哥)

(効果音:ポケットサウンド)

「白―水色」「黄色―黄緑」のカラーリングが美しい「セキセイインコ(背黄青鸚哥)」はおしゃべりがとても上手な鳥で、ペットとして人気があります。

漢字の「鸚」は人の言葉をまねることを、「哥」は歌を表し、「人の声真似をして歌をうたうカラフルな鳥」の意味で「背黄青鸚哥」の漢字が当てられています。

ちなみに「鸚」の字は、セキセイインコと同様にヒトの言葉を真似るのが得意な「オウム(鸚鵡)」にも使われています。

読み「インコ」の由来・語源

「鸚哥」の中国読みである「イングー(ying ge)」にちなんだものです。

ホトトギス(不如帰)

5月頃に日本に渡ってくる夏鳥の「ホトトギス」は、全長が28cmほどの小型の鳥で、体には特徴的な黒い横縞と黄色いアイリングがあります。

ホトトギスには「不如帰」「子規」「時鳥」「杜鵑」といった複数の漢字表記があり、その一つの「不如帰」は次の中国の故事を語源にしています。

古代中国の蜀(しょく)の王であった「杜宇(とう)」が、ある時、不品行を働いた理由で王位の座を退位させられます。

「杜宇」は復位を望みますが、まったく聞き入れてもらえず、結局そのまま国を離れることに。

その時に彼が、泣きながら「国へ帰りたい(=帰るに如かず)」と嘆いた逸話から「不如帰」の漢字が生まれたと言われています。

読み「ホトトギス」の由来・語源

ホトトギスの鳴き声(キョキョキョ)の聞きなし(※3)である「ホットホトギ」と鳥の接尾語「ス」を組み合わせたものです。

(※3)聞きなし・・鳥のさえずりを人の言葉に置き換えること。鳴き声を効率よく覚える方法として用いられる。例:うぐいすの「法、法華経(ホ―ホケキョ)」、コノハズクの「仏法僧(ブッポウソウ)」など。

■豆知識⑯『正岡子規の名前の由来』

「正岡子規(※4)」の名前の「子規」は、ホトトギスの異称からとったもので、結核による吐血で苦しむ自身の姿を、血を吐いたような赤い口の「ホトトギス(子規)」と重ね合わせたものだと言われています。

(※4)正岡子規(まさおかしき)【1867-1902】・・明治時代の俳人・歌人・国語研究家。本名は正岡常規(つねのり)。当時廃れていた俳句・和歌に革新をもたらし、俳句界の繁栄に貢献した。「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」の句で有名。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

普段私たちが目にする馴染みある鳥たちも、いざ漢字で表記されるとなかなか読めないものですね。

難読漢字を日常的に書くことはないですが、目にする機会はよくあると思うので、今回ご紹介した漢字だけでも読めるようにしておきましょう。

「鳥編」以外に、「植物編」や「食べ物編」などの記事も投稿しています。興味のある方は下記リンクも合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

コメント