こんにちは、

りんとちゃーです。

公園や道端、野山で見かける色彩豊かな植物・草花たち。

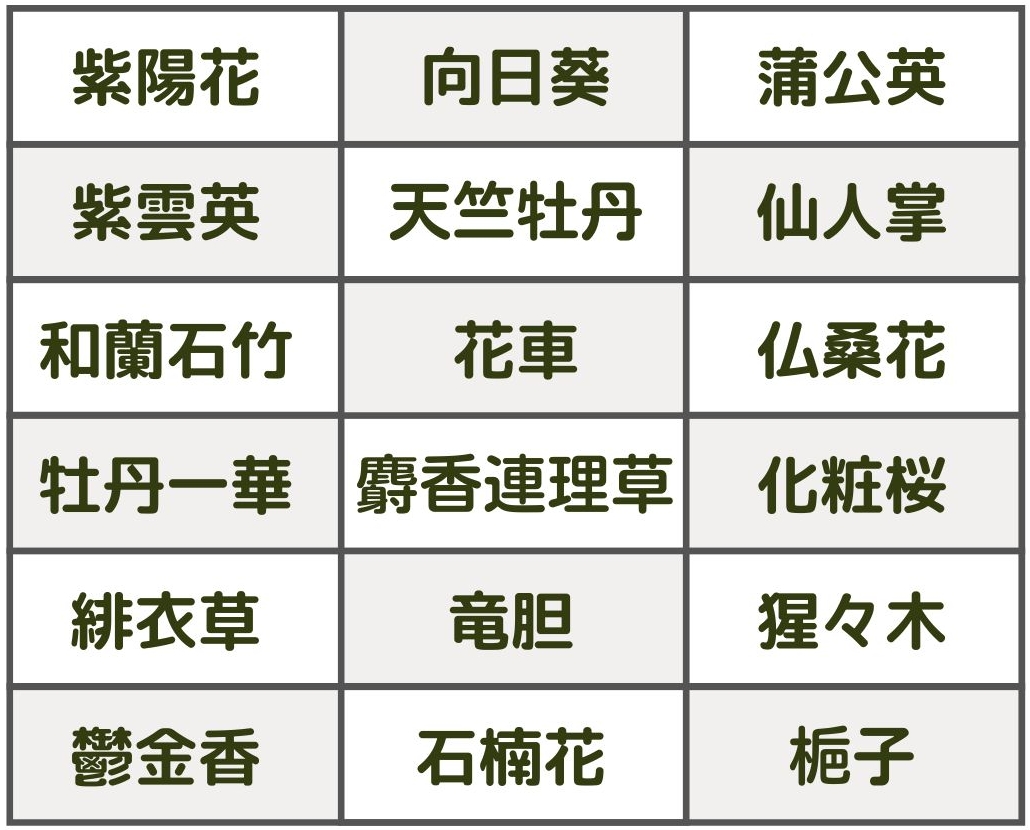

植物の難読漢字は、漢字検定やクイズ番組でよく出題される定番モノで、高齢者の脳トレ素材としても人気があります。

以下の植物の難読漢字、皆さんはいくつ読めますか?

正解の読み方も含め、記事では以下のことをまとめています。

■各植物の写真と簡単な紹介

■和名(漢字表記)と洋名の由来

■植物の雑学・豆知識

四季の風景を彩る植物たちの「難読漢字」を学びながら、楽しく漢字をマスターしていきましょう。

▼前記事『植物・草花編パート①』はこちら▼

■【植物・草花編①】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

紫陽花(あじさい)

梅雨の時期に街で目にする、紫の見た目が美しいアジサイ科の「あじさい」。

漢字表記の「紫陽花」の語源は、唐の詩人・白居易(はくきょい)※1が書いた「白氏文集律詩伝」の一節にあり、彼が友人に「庭に植えられた花に名前を付けて欲しい」と頼まれて「陽光に映える紫色の花なので『紫陽花』にしよう」と答えたことに由来します。

(※1)白居易(はくきょい)【772-846】・・別名「白楽天(はくらくてん)」。中国・唐代中期の漢詩人。平易で流れるような美しい文体が特徴。玄宗(げんそう)皇帝と楊貴妃(ようきひ)の悲恋を歌った「長恨歌(ちょうごんか)」が特に有名。

■読み「あじさい」の由来・語源

「あじさい」の「あじ」は「集まる」という意味の「あづ」に、「さい」は「藍」を意味する「さあい(真藍)」に語源があり、藍色の小さい花がたくさん集まったその見た目を表現しています。

■豆知識①『紫陽花(あじさい)の花の色』

あじさいの花は、土の酸性度によってその色を変化させ、酸性なら青色、中性なら紫色、アルカリ性なら赤色を呈します。

火山大国で酸性の土壌が多い日本では、青や紫のあじさいが一般的ですが、土壌がアルカリ性のヨーロッパでは、赤のあじさいのほうが多いそうです。

向日葵(ひまわり)

夏の風物詩としてお馴染みのキク科の「ひまわり」は漢字で「向日葵」と表記します。

これは、太陽の動きに合わせて花が成長して動き(=向日性)、四方に向いて花が開く植物(=葵)であることにちなんだものです。

■読み「ひまわり」の由来・語源

読みの「ひまわり」は、花が太陽の動きに合わせて廻るという意味の「日廻(ひまわ)り」に由来します。

■豆知識②『気象衛星「ひまわり」の由来』

テレビの天気予報で耳にする静止気象衛星の「ひまわり」。その名付け親となったのは、宇宙開発事業団の理事長・長島秀雄氏で、地球の様子を見続けている気象衛星を、常に太陽に向かって花を咲かせる「ひまわり」と結びつけて「ひまわり」と命名したと言われています。

蒲公英(たんぽぽ)

道端や野原に自生するキク科の「たんぽぽ」は、黄色い花とギザギザの葉っぱが特徴の植物です。

中国に「蒲公英(ホウコウエイ)」と呼ばれる「たんぽぽ」を摘み取って乾燥させた漢方薬があり、それにちなんで「蒲公英」の漢字が当てられたと言われています。

■読み「たんぽぽ」の由来・語源

江戸時代の頃、茎に水を入れて「鼓(つづみ)」の形にする遊びが子どもたちの間で流行った「たんぽぽ」は、別名で「つづみ草」と呼ばれていました。

「タンポポ」の読みは、その「鼓(つづみ)」を叩いた時に鳴る音の「タンタンポンポン」にちなんだものです。

紫雲英(ゲンゲ)

マメ科の「ゲンゲ」は、「蓮華(れんげ)の花(※2)」に似た容姿をしていることから別名で「レンゲソウ」と呼ばれています。

和名の「紫雲英」は、田んぼ一面に咲きほこる薄紫色のその花が、紫色の雲のように見えたことに由来するものです。※「英」は中国で「花」を意味する。

(※2)蓮華(れんげ)の花・・池の水面に咲く「蓮(ハス)の花」のこと。泥水の中で美しい花を咲かせる「ハス」は、古くから仏の象徴とみなされていて、多くの仏像の台座が「蓮(ハス)の花」を模したものになっている。

■読み「ゲンゲ」の由来・語源

読みの「ゲンゲ」はレンゲソウの「レンゲ」が転訛したものです。

天竺牡丹(ダリア)

見た目が豪華で、贈り物としても人気が高いキク科の「ダリア」。

「ダリア」は、1892年にオランダ(=当時の日本人はインド【天竺】と思っていた)から長崎に持ち込まれた花で、形がボタン(牡丹)に似ていることから和名で「天竺牡丹(てんじくぼたん)」と呼ばれています。

■読み「ダリア」の由来・語源

マドリードの宮廷植物園の園長が、スウェーデンの植物学者アンデシュ・ダールの名にちなんで「ダリア」と命名したと言われています。

仙人掌(サボテン)

乾燥に強くて水やりの手間が少ないことから、観葉植物として人気がある「サボテン」は漢字で「仙人掌」と表記します。

中国前漢時代の武帝(※3)が、手(=掌)の上に大きな皿を載せた「仙人の巨像」を建造し、その姿がウチワサボテンに似ていたことから、サボテンに「仙人掌」の漢字が当てられたと言われています。

(※3)武帝(ぶてい)【B.C.156-B.C.87】・・中国前漢の皇帝。郡県制によって全国を統治し、中央集権体制を確立。漢帝国の最盛期を築いた。

■読み「サボテン」の由来・語源

「石鹸」のように油を落とす効果がある「サボテン」は、江戸時代にシャボン(=石鹸)と呼ばれていました。現在の「サボテン」の読みは、その「シャボン」が転訛したものです(シャボン▶シャボテン▶サボテン)。

■豆知識③『サボテンにトゲがあるのはなぜ?』

「サボテン」は原初の頃は葉っぱがありましたが、進化の過程で、敵から身を守るために葉をトゲに変化させたと言われています。

ちなみにトゲには、表面温度を下げる作用もあり、砂漠の強烈な日差しによる温度上昇をトゲで防いでいると考えられています。

和蘭石竹(カーネーション)

母の日のプレゼントとして親しまれている「カーネーション」は、日本に自生する多年草の「石竹(※4)」と同じナデシコ科に属し、伝来元がオランダ(和蘭)であることにちなんで「和蘭石竹(おらんだせきちく)」と呼ばれています。

(※4)石竹(せきちく)・・中国原産のナデシコ科の植物。別名「唐撫子(からなでしこ)」。5月頃にギザギザの縁をした薄紅・赤・白色の花を咲かせる。石竹の名は、茎が「石」のように堅く、葉が「竹」に似ていることにちなんだもの。

■読み「カーネーション」の由来・語源

「カーネーション」の赤色が肉の色に似ており、「肉色」を意味するラテン語「incarnation(インカーネーション)」が語源になった説や、シェークスピアの時代に「花冠」として使われていて、「戴冠(たいかん)式」を意味する「coronation(コロネーション)」の派生形が当てられたなど、読みの由来には諸説あります。

花車(ガーベラ)

赤・ピンク・黄色など、カラーバリエーションが豊富なキク科の「ガーベラ」は、花束や部屋のワンポイントとして人気がある花で、タンポポを大きくしたような外見をしていることから、別名で「アフリカタンポポ」と呼ばれています。

「花車」という漢字は、細長い花びらがぐるりと取り巻くその見た目に由来するものです。

■読み「ガーベラ」の由来・語源

洋名の「ガーベラ」は、ドイツの植物学者ゲルバー(Trangott Gerber)の名にちなんだものです。

仏桑花(ハイビスカス)

マレーシアの国花で、フラダンスの髪飾りとして使われているアオイ科の「ハイビスカス」。

「沖縄の花」のイメージが強い「ハイビスカス」は、近年になって色のバリエーションが多様化し、鉢植えのものも登場したことで、沖縄に限らず日本全国で栽培されるようになりました。

沖縄では、中国名の「仏桑」にちなんで「仏桑花(ぶっそうげ)」と呼ばれていて、お墓の周囲の垣根に植えられているのをよく見かけます。

■読み「ハイビスカス」の由来・語源

洋名の「ハイビスカス」は、エジプトの美の神「hibis(ヒビス)」と、「似ている」を意味するギリシャ語「isko(イスコ)」を組み合わせたものです。

■豆知識④『ハイビスカスティー』

「ハイビスカスティー」は、ハイビスカスの花や萼(がく)にある色素「アントシアニン」がお湯に溶けやすい性質を利用して作ったお茶・ハーブティーです。

ビタミンCやクエン酸・カリウムが多く含まれ、健康や美容に効果があることから、古代エジプトの女王クレオパトラも愛飲していたと言われています。

牡丹一華(アネモネ)

神話や伝説に登場するキンポウゲ科の「アネモネ」は、牡丹のような花(華)を一輪咲かせることから、和名で「牡丹一華(ぼたんいちげ)」と呼ばれています。

■読み「アネモネ」の由来・語源

「アネモネ」には、春風が吹く頃に開花する特性があり、そこから「風(anemos)の子(one)」を意味する「アネモネ(anemone)」の名が付いたと言われています。

他にも、ギリシャ神話の風の神ゼフュロスが恋に落ちた妖精の名前「アネモネ」が由来だとする説もあります(下記参照)。

■豆知識⑤『ギリシャ神話のアネモネ』

ギリシャ神話に登場する風の神ゼピュロスと花の女神フローラ夫妻。フローラにはアネモネという侍女がいて、ある日、ゼピュロスがそのアネモネと恋仲になってしまいました。

それを知ったフローラは、アネモネをゼピュロスから遠ざけようとしますが、ゼピュロスはどこまでも彼女を追い続け、あきらめようとしません。そこでフローラはアネモネを花の姿に変え、ゼピュロスと二度と会えなくしてしまったのです。

麝香連理草(スイートピー)

ひらひらとした蝶のような花びらが特徴のマメ科の「スイートピー」はイタリア原産の植物で、花束用の花として人気があります。

和名の「麝香連理草(じゃこうれんりそう)」は、レンリソウ属の「スイートピー」の花の香りが「麝香(=麝香鹿のオスの下腹部からとれる香料)」に似ていたことに由来するものです。

■スイートピーの由来・語源

洋名の「スイートピー」は、甘い(=スイート【sweet】)香りを放つマメ科(=ピー【pea】)の植物であることにちなんだものです。

■豆知識⑥『赤いスイートピーは実在しなかった??』

「赤いスイートピー」と言えば、松田聖子の名曲として有名ですが、実は曲の発売当時に赤い色をしたスイートピーは存在しませんでした。

曲がヒットした後に、三重県の中川猛さんが、「赤色のスイートピーを作ってみたい!」という思いでスイートピーの品種改良を開始し、2002年に「赤い色のスイートピー」が誕生。その3年後に市場に出回り、世間に広く普及することになったのです。

化粧桜(プリムラ・マラコイデス)

春の風にドレスの裾をひらつかせるようにして咲くサクラソウ科の「プリムラ・マラコイデス」は、外見が日本の「桜草(さくらそう)※5」によく似ていて、茎や葉に白粉(おしろい)のような白い粉がついていることから、別名で「化粧桜(けしょうざくら)」と呼ばれています。

(※5)桜草(さくらそう)・・高原や山地に自生するサクラソウ科の多年草。埼玉県・大阪府の県(府)花。4、5月頃に赤紫・ピンク・白色の花を数輪咲かせる。花びらの形が「桜」に似ていることから「桜草」と呼ばれている。

■読み「プリムラ・マラコイデス」の由来・語源

「プリムラ・マラコイデス」の語源は、ラテン語の「primala【=最初】(プリマラ)」と「malacoide【=軟質】(マラコイデ)」にあり、これは春の初めに柔らかい花を咲かせる化粧桜の特徴にちなんだものです。

緋衣草(サルビア)

花にある甘い蜜と鮮やかな色合いが特徴のシソ科の「サルビア」は、花弁だけでなく萼(がく)までもが赤一色で、「赤に覆われた草」の意味で「緋衣草(ひごろもそう)」の漢字が当てられています。

■読み「サルビア」の由来・語源

洋名の「サルビア」は、健全・安心という意味のラテン語「サルバス(salvas)」に由来します。

竜胆(リンドウ)

「竜胆(リンドウ)」は、全国の野山に自生する日本原産の多年草で、秋になると紫色をした釣鐘型の花を咲かせます。

漢字表記の「竜胆」は、漢方薬の「竜胆」に由来するもので、リンドウの根を噛むと「熊の胆」以上に苦味があり、それを最高位の「竜」にたとえて「竜胆(=竜の胆)」と呼ぶようになったと言われています。

ちなみに、漢字をそのまま読むと「リュウタン」ですが、これがどうして「リンドウ」になったかは定かではありません。

猩々木(ポインセチア)

トウダイグサ科の「ポインセチア」は、冬の寒い時期に出回ることで知られていますが、実は寒さにとても弱い植物です。

鮮やかな赤色の花が、大酒飲みの伝説上の動物「猩々(しょうじょう)※6」の赤ら顔に似ており、それにちなんで別名で「猩々木(しょうじょうぼく)」と呼ぶこともあります。

(※6)猩々(しょうじょう)・・中国古典書物に記された架空の動物。人間のような容姿で顔が赤く、人語を操り酒を好むとされている。日本の能の演目5番目「猩猩」において、中国の海棲精霊という設定で登場する。

■読み「ポインセチア」の由来・語源

洋名の「ポインセチア」は、メキシコから花を持ち帰り、品種改良して世界中に広めた、アメリカ初代メキシコ公使・兼植物学者の「ポインセット」の名にちなんだものです。

■豆知識⑦『ポインセチアがクリスマスの花に選ばれている理由』

クリスマスに使われるクリスマスカラーの3色(●●◯)はそれぞれ、「●赤」=キリストの流した血、「●緑」=永遠の命と愛、「◯白」=純潔を表していて、赤い花びらで葉が緑・樹液が白色の「ポインセチア」は、まさにクリスマスにぴったりの花だったのです。

鬱金香(チューリップ)

童謡でも歌われているカラフルな見た目が特徴の「チューリップ」は、日本人にとって馴染みが深い植物で、江戸時代に幕府の遣欧使節がフランスから持ちかえった品種が起源だと言われています。

花の香りが鬱金(ウコン)に似ていることから、中国では「鬱金香」と呼ばれていて、日本でもそれと同じ漢字が当てられています。

■読み「チューリップ」の由来・語源

語源となったのはトルコ語で「ターバン」を意味する「チュルバン」で、トルコに駐在していたオーストリア大使が、現地に咲いているチューリップの花に感動して「何の花か?」と尋ねたところ、花びらの形を聞かれたのだと勘違いした通訳が「チュルバン」と答えた、というエピソードに由来します。

石楠花(しゃくなげ)

気品ある見た目から「花木の女王」と呼ばれるツツジ科の植物「シャクナゲ」は、大きな花を枝から広げるようにして咲かせる特徴があります。

漢字の「石楠花」は、実際のシャクナゲとはまったく別の、中国に自生する南向きの土地の石の間に生える植物のことを指し、日本にシャクナゲが伝わった際に、見た目がよく似たその「石楠花」にちなんで同じ漢字を当てたと言われています。

■読み「シャクナゲ」の由来・語源

「石楠花」の中国読みの「シャクナンゲ」が転じたものです。

梔子(くちなし)

梅雨の時期に肉厚の白い花を咲かせる「クチナシ(梔子)」は、秋になるとラグビーボールにヒゲが生えたような形の実をつけます。

漢字の「梔(シ)」は植物の「クチナシ」を、「子」は「果実」を意味し、「梔子」で「クチナシの実」を表現しています。

■読み「クチナシ」の由来・語源

読みの「クチナシ」は、実が熟しても割れないこと(割れる口が無い=口無し)にちなんだものです。

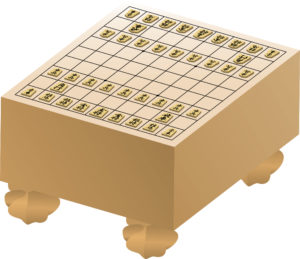

■豆知識⑧『将棋盤の脚のモチーフ』

プロ棋士が使用するような高価な将棋盤には、植物のクチナシをかたどった脚がついています。将棋の対局では、助言をすることが禁忌であり、口出ししてはいけない(=口無し)の戒めを込めて、このような形の脚が採用されたと考えられています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

植物の難読漢字はそのまま読みを類推するのが難しく、効率的に覚えるためには、由来と関連付けるなど、何かしらの工夫が必要です。

今回ご紹介した記事と前回の記事で、代表的な植物の漢字の由来をまとめましたので、それらを参考にすべての植物の暗記にチャレンジしてみてください。

また「植物編」以外に、「動物編」や「食べ物編」などの記事も投稿しています。興味がある方は下記リンクも合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼前記事『植物・草花編パート①』はこちら▼

■【植物・草花編①】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

コメント