こんにちは、

りんとちゃーです。

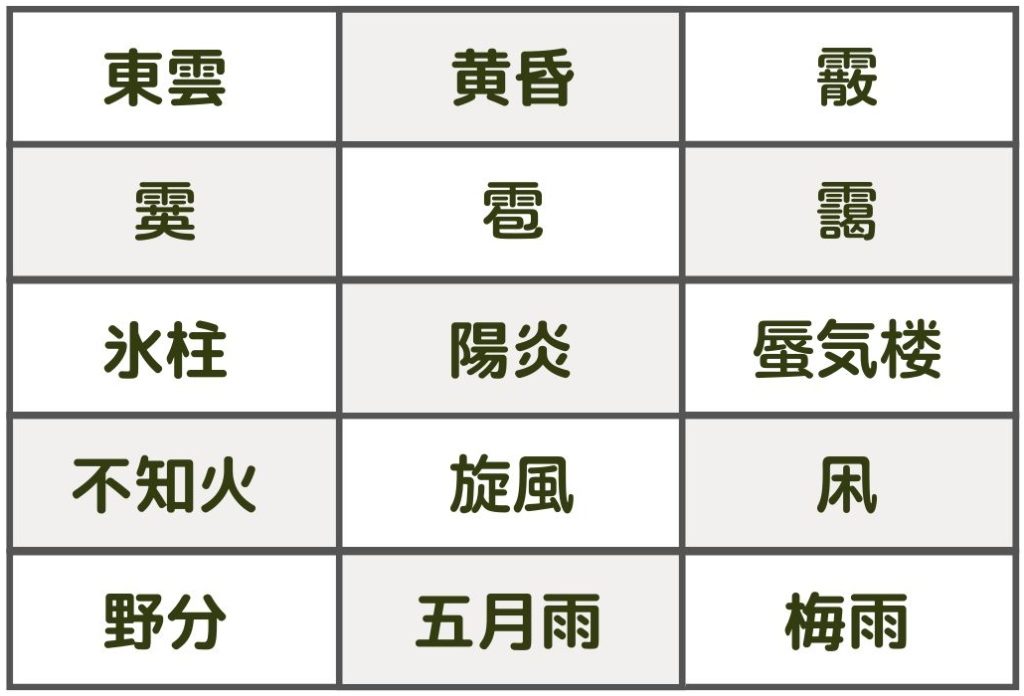

自然現象の「蜃気楼(しんきろう)」や「旋風(つむじかぜ)」、気象用語の「霰(あられ)」「霙(みぞれ)」など、自然・天気に関する漢字には難しい読み方をするものが数多くあります。

漢字検定やクイズ番組にもよく出題される以下の自然・天気の難読漢字、皆さんはいくつ読めますか?

正解の読み方も含め、記事では以下のことをまとめています。

■自然現象と気象用語の写真と特徴

■漢字表記と読み方の由来

■天気に関する豆知識

自然現象と気象用語の語源・由来を学びながら、楽しく漢字をマスターしていきましょう。

東雲(しののめ)

「東雲(しののめ)」は、夜明け方、空が東方から次第に明るんでくる時間帯を指す言葉で、「とううん」と読む場合には「明け方に東の空にたなびく雲」を表します。

「しののめ」の語源は「篠の目(しののめ)」にあり、「篠の目」とは、かつての日本の住居に設置されていた、篠竹でできた網目状の明かり取りのことです。

この「篠の目」の網目から見た光の様子になぞらえて、うっすらと白む明け方の東の空を「しののめ」と呼ぶようになったと言われています。

■豆知識①『夜明けの古語』

日の出を待ち望みながら生活していたかつての日本では、夜明けに関する言葉が今より細かく表現されていました。

夜明けを意味する古語には以下のものがあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●あかつき(暁)・・太陽がのぼる前の空が少し明るんだ頃。未明

●しののめ(東雲)・・明ける一歩手前の夜から朝にかけて。東の空が明るくなる時。

●あけぼの(曙)・・日の出前のうす暗い時間帯。ほのぼのと明ける頃。

●つとめて・・夜が明けてまだ早い時間帯。早朝。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時間の経過で言うと、「あかつき▶しののめ▶あけぼの▶つとめて」の順で朝に近づいていきます。

黄昏(たそがれ)

「黄昏(たそがれ)」は、うす暗くなった夕方、もしくは、全盛期を過ぎた終わりを比喩的に指す言葉です。

うす暗い夕暮れ時は人の顔が見分けにくく、「あれは誰?」の意味で「誰そ彼?」と言っていたそうで、この「誰そ彼(たそかれ)」が次第に夕方の時刻を指すようになったと言われています。

ちなみに、漢字の「黄昏」は当て字で、本来は「こうこん」と読むまったく違う意味の言葉になります。

■豆知識②『彼は誰時(かはたれどき)』

明け方を意味する「彼は誰時(かはたれどき)」は、黄昏と同様に、人の顔が区別しにくい時間帯であることに由来する言葉です(彼は誰?▶かはたれ)。

もともと「黄昏」と「彼は誰」は、夕暮れ・明け方の両方を指す言葉として使われていましたが、現在では夕暮れ時を「黄昏」、明け方を「彼は誰」と呼び分けるのが一般的です。

霰(あられ)

「あられ」とは直径5mm未満の氷の粒のことで、漢字表記の「霰」は降り落ちる際にばらばらと散るその様子にちなんだものです。

読みの「あられ」の「あら」は「粗」と同じく「細やかでないこと」を意味し、降り落ちるその粒が密でないことを表しています。他にも、氷の粒が身体に当たるので「射られる」▶「あられる」になったというものや、荒(あら)く降ることに由来するなど、さまざまな説があります。

■豆知識③『あられとひょうの違い』

古くは、空から降る氷の粒すべてを「あられ」と呼んでいて、それが室町時代になってから、夏に降るものを「ひょう」、冬に降るものを「あられ」と呼び分けるようになりました。

現在は季節で区分せず、直径5mm以上のものを「ひょう」、5mm未満のものを「あられ」と気象庁で定義しています。

霙(みぞれ)

「みぞれ」とは、上空で雪だったものが降ってくる途中で溶け、雨になりきらずに地表にたどり着いたもの(=雨と雪の混合物)のことで、漢字では「霙」と表記します。

「霙」の「英」は美しい花を表していて、これは、雨と雪の混ざり合ったみぞれが「花」のように見えたことにちなんだものです。

■読み「みぞれ」の由来・語源

「水霰(みずあられ)」もしくは、「水添垂(みずひそたれ)」が変化したものと言われています。

雹(ひょう)

「ひょう」は、積乱雲から降る直径5mm以上の氷の粒のことを指し、多くは雷雨を伴い、農作物や人畜に被害を与えることがしばしばです。

漢字表記「雹」の下側の「包」は、何かを包む・丸く覆うという意味で、「ひょう」が丸く覆われた氷の粒であることを表現しています。

■読み「ひょう」の由来・語源

読みの「ひょう」は、氷の雨の「氷雨(ひょうう)」が転じたものと言われています。

靄(もや)

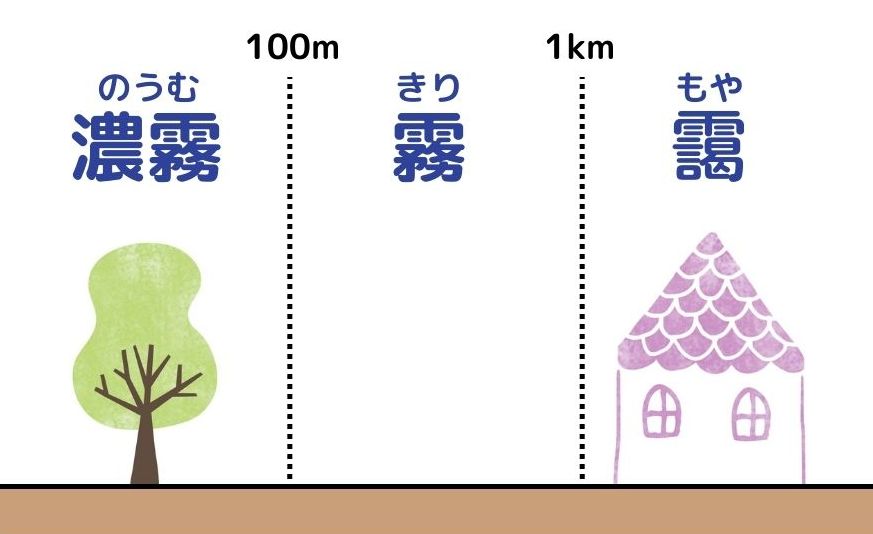

「靄(もや)」とは、大気中に低く立ち込めた薄い煙霧(えんむ)のことで、一般的に、見通せる距離が1km以上の状態のものを指します。

1km未満の場合は「霧(きり)」と呼び、見通せる距離が100m未満になると「濃霧(のうむ)」へと呼び名が変わります(下図参照)。

漢字表記「靄」の下側「謁」には、「行く人を押し留める」の意味があり、雲(雨)が押し留められて動かない(=謁)その特徴にちなんで「靄」の字が当てられたと言われています。

氷柱(つらら)

軒下や岩場などから垂れた水滴が凍ってできる氷の柱の「つらら(氷柱)」。

読みの「つらら」は、つるつると光沢があるという意味の「つらつら」、もしくは氷が途切れず連なっている「連連(つらつら)」に由来するものです。

ちなみに、氷柱を「こおりばしら・ひょうちゅう」と読む場合は、夏に涼をとるために置く「人工の角柱氷」のことを指します。

陽炎(かげろう)

「陽炎(かげろう)」とは、春や夏の晴れた日に地面が熱せられて空気の密度が不均一になり、光が屈折してゆらゆらと見える現象のことです。

きらきらと光って揺れる火を古くは「かぎろひ」と呼んでいて、陽炎の揺れて炎のように光る様子をその「かぎろひ」にたとえて、「かぎろひ」▶「かげろう」になったと言われています。

漢字表記の「陽炎」は、太陽の日差しで地面が温められて、炎のようにゆらゆら立ち上ることにちなんだものです。

■豆知識④『昆虫のカゲロウ』

カゲロウ目の昆虫カゲロウの名前の由来には諸説あり、「陽炎」のように不確かで儚い(=寿命が短い)存在であるからというものや、ゆらゆらと飛翔する様子を「陽炎」になぞらえたなどの説があります。

蜃気楼(しんきろう)

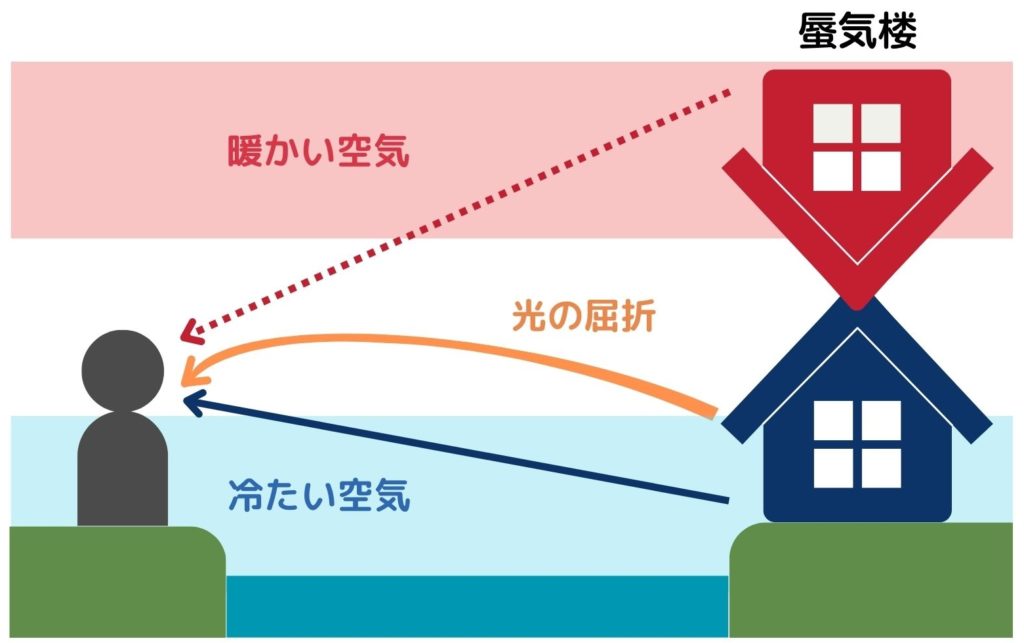

「蜃気楼(しんきろう)」とは、大気中の温度差・密度差によって光が屈折し、実際にはない遠方の景色が地平線近くに見える現象のことです。

「蜃」は大ハマグリと呼ばれる竜に似た架空の生き物を、「気」は息、「楼」は高い建物を表していて、古代中国において「蜃気楼」は、蜃が空中に吐いた息(気)によって描かれた隣楼だと考えられていました。

不知火(しらぬい)

「不知火(しらぬい)」は、旧暦8/1頃の風のない夜に、九州の八代(やつしろ)海や有明海で見える無数の火影のことです。

かつては龍神が灯す怪火だと考えられていましたが、現在では、漁船の漁火(いさりび)が異常屈折して起こる蜃気楼現象の一つであることが判明しています。

■読み「しらぬい」の由来・語源

何だか誰も分からない(=知らぬ)怪火(=火)であることにちなんだものです。

旋風/飆(つむじかぜ)

「旋風(つむじかぜ)」とは、うずを巻いて吹き上がる辻風のことで、通常、晴れた日に強い日差しで地面が温められることによって発生します。

竜巻(※1)より小型で、直径は数メートルから10メートル。雲を伴わず、前兆となる現象もありません。

漢字表記の「旋風」は、渦巻いて吹く特徴をそのまま表したもので、別表記で「飆」と書くこともあります。※飆の犬×3は疾く走る犬の様子を模したもの

(※1)竜巻(たつまき)・・ろうとのように上空の雲から垂れ下がるのが特徴で、前線・台風の接近に伴って発生する。大きさは直径100~600mで、威力・破壊力は台風以上とされる。

■読み「つむじかぜ」の由来・語源

糸巻きで使う回転する心棒の「錘(つむ)」と、風を表す言葉の「じ」が組合わさってできたものだと言われています。

凩/木枯らし(こがらし)

「こがらし」とは、晩秋から初冬(10月中旬~11月末)にかけて吹く、強く冷たい風のことです。

漢字表記の「凩」は、木を枯らすほどの風(=几)であることにちなんだもので、読みの「こがらし」は、木の葉を吹き枯らすという意味の「木の葉枯らし」に由来します。

東京や近畿地方では、はじめて「凩(こがらし)」が吹いた日に、「木枯らし一番」のお知らせが気象庁から発表されます。

野分(のわき)

「野分(のわき)」は、野原の草木を強い風が吹き分けるという意味で、主に秋口に襲来する台風のことを指します。

俳句の季語や時候のあいさつによく使われる言葉で、枕草子の源氏物語の中に登場することから、平安時代にはすでに存在していたと考えられています。

漢字と読みの「野分/のわき」は、野(の)を分(わ)ける強い風の意味からとったものです。

五月雨(さみだれ)

「五月雨(さみだれ)」とは、6月(=旧暦5月)頃に降り続く雨、いわゆる梅雨(つゆ)のことです。

さみだれの「さ」は、田植えを意味する古語「さ」を、「みだれ」は、水垂れ・雨を表し、田植えの時期(=さの月)に降る雨(=みだれ)の意味で「さ・みだれ」と呼ばれています。

灌漑用水がない時代において、田植えの時期に降り続ける雨は、恵みの雨でもありました。

■豆知識⑤『古語「さ」』

「さ」は田の神さまを表す古語で、語源として使われている日本語がいくつか存在します。以下はその一部です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▶さくら(桜)・・「さ」は稲の精霊を、「くら」はその精霊が降り立つ場所を表す。豊作をもたらす田の神様(=さ)が宿る木(=くら)という意味。

▶さなえ(早苗)・・早苗とは、苗代から水田へ植え替える頃の若い稲の苗のこと。田の精霊(=さ)が宿る苗(なえ)の意味で「さ・なえ」と呼ばれている。

▶さおとめ(早乙女)・・稲の苗を植える女性(=おとめ)という意味。田植えをする男性は「早男(さおとこ)」と呼ばれる。

梅雨(つゆ)

「梅雨(つゆ)」は、6~7月にかけてのくもりや雨の多い期間を指す言葉です。

雨が続いて湿度が上がり、カビ(黴)が生えやすくなるこの時期は、古くは「黴雨(ばいう)」と呼ばれていて、その読みの「ばい」に「梅」が当てられて「梅雨」になったと言われています。

■読み「つゆ」の由来・語源

水滴を意味する「露(つゆ)」にちなむというものや、梅の実が熟して潰れるという意味の「潰(つひゆ)」が変化したなど、由来には諸説あります。

■豆知識⑥『梅雨入りはいつ?』

「梅雨入り」とは、梅雨のはじまりのことです。暦の上ではちょうど6/11にあたりますが、実際は時期が一定でないため、気象庁から『梅雨入り宣言』が出された日を事実上の「梅雨入り」としています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

記事で紹介した「霰(あられ)」「霙(みぞれ)」「靄(もや)」といった雨かんむりの天気用語は、現象と漢字に直接の関係性がないので、少し覚えにくいように思われます。

なので、暗記をする際には、何かと結びつけたり、イメージを活用するなどして、自分なりに工夫を凝らすようにしましょう。

「自然・天気編」以外にも、「植物編」や「食べ物編」などの記事を投稿しています。興味がある方は下記リンクも合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

コメント