こんにちは、

りんとちゃーです。

ピアノ、バイオリン、ギターなど、美しい音色と響きで私たちの心を癒やしてくれる楽器たち。普段カタカナで表されているそれら楽器は、実は漢字だけで表記することもできます。

以下の音楽・伝統芸能に関する難読漢字、皆さんはいくつ読めますか?

正解の読み方も含め、記事では以下のことをまとめています。

■各楽器・伝統芸能の写真と特徴

■漢字表記と読み方の由来

■楽器の豆知識

■曲に関する音楽用語【付録】

楽器や音楽用語、伝統芸能の由来を学びながら、楽しく漢字をマスターしていきましょう。

洋琴(ピアノ)

「ピアノ」は、オーケストラのすべての楽器をカバーできる音域を持つポピュラーな鍵盤楽器で、俗称で「楽器の王様」とも呼ばれています。

日本に伝わったのは江戸時代の頃(1821年)で、オランダから訪日したドイツ人医学者シーボルト(※1)によって国内に持ち込まれました。

(※1)シーボルト(Siebold)【1796-1866】・・江戸時代後期(1823年)にオランダ商館医として来日したドイツ人医師・博物学者。1824年、長崎の出島の外に「鳴滝塾(なるたきじゅく)」を開設。日本人医師たちに西洋医学(=蘭学)を教えた。

漢字表記の「洋琴」は、西洋から日本に伝わった「弦楽器・鍵盤楽器(=琴)」であることにちなんだもので、読みの「ピアノ」は、イタリア語で「弱い音から強い音まで自在に出せるハープシコード」を意味する「グラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ」に由来します。

「洋琴」はピアノの総称としても使われており、アコースティック式のグランドピアノは「大洋琴」、アップライトピアノは「堅式洋琴」のように、種類ごとにその表記が異なります。

■豆知識①『ピアノの色が黒いのはなぜ?』

18世紀にイタリアで誕生した原初のピアノは木目を活かした「茶色」のカラーでしたが、それが日本に伝わった際に、木材が湿気で変形して音色が変わらないようにと「黒い漆」で表面が塗られることになり、その結果、黒いピアノになったと言われています。

ちなみに「黒色」が選ばれたのは、学校などの教育目的の使用に合わせて、威厳があるものにしたかったからです。

風琴(オルガン)

パイプに加圧した空気を送り込んで音を鳴らす、鍵盤楽器の「オルガン」。

「オルガン」と言えば通常、パイプを備えた「パイプオルガン」のことを指しますが、日本ではパイプのない「リードオルガン」も含めて「オルガン」と呼んでいます。

「オルガン」が生まれたのは、紀元前3世紀の古代ギリシャで、発明家のクラシビオスが作った「水オルガン」が起源とされています。

漢字表記の「風琴」は、風を送って音を鳴らす「楽器の構造」にちなんだもので、読みの「オルガン」はギリシャ語で「道具」を意味する「organon(オルガノン)」に由来します。

提琴(ヴァイオリン)

オーケストラなどのクラシックで大活躍する「ヴァイオリン」は、ヴァイオリン属の4つの楽器の中で一番小さく、最高音域を出すことができます。

漢字の「提」には「手にあげて持つ・掲げる」の意味があり、ヴァイオリンを弾く時の様子をそのまま模して「提琴」の漢字が当てられています。

「ヴァイオリン」と同種の弦楽器には、他に「ビオラ」「チェロ」「コントラバス」があり、それぞれの楽器は、サイズと音の特性を表す漢字を頭に付けて「中提琴(ビオラ)」「大提琴(チェロ)」「低音提琴(コントラバス)」と表記します。

■読み「バイオリン」の由来

イタリア語で「小さいビオラ」を意味する「violino(ヴァイオリーノ)」が語源とされています。

■豆知識②『ストラディバリウスが高価な理由』

「ストラディバリウス」は、イタリアの天才楽器職人アントニオ・ストラディバリが作った弦楽器の総称で、市場では数億円の価格で取引されています。

値段が高額なのは、ただ古くて貴重だからというだけでなく、当時でしか手に入らない高品質の木材が使われていて、板が極限まで薄くして張られていたりと、現在の職人では再現できない要素がたくさん含まれていたからです。

手風琴(アコーディオン)

「アコーディオン」は、両手で蛇腹(じゃばら)を伸縮させ、鍵盤やボタンを押して演奏するリード楽器の一種です。

起源となったのは、ドイツの「フリードリヒ・ナッシュマン」が発明した「ハンド・エリオーネ」で、これにオーストリアの「シリル・デミアン」が改良を加えたものが現在の「アコーディオン」のルーツにあたります。

漢字表記の「手風琴」は、蛇腹を両手で開いたり閉じたりして中に風を送り込み音を鳴らす楽器の特徴にちなんだものです。

■読み「アコーディオン」の由来

左手のボタン一つで「和音(アコード)」を鳴らせることに由来します。

口風琴(ハーモニカ)

細長い箱形をした「ハーモニカ」は、リード楽器の一種で、内部の金属製リード(=自由簧)を息を吸ったり吐いたりして振動させることで音を鳴らします。

ドイツで発明された初期のものは「マウスオルガン」と呼ばれていて、その邦語訳の「口風琴」がそのまま漢字として当てられています。

■読み「ハーモニカ」の由来

「和音(ハーモニー)」が吹きやすい楽器であることに由来します。

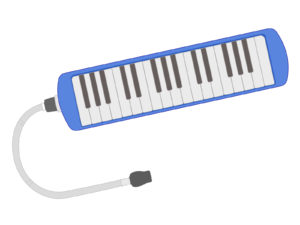

■豆知識③『鍵盤ハーモニカの呼び名』

ハーモニカと同様に金属のフリーリードで音を鳴らす鍵盤楽器の「鍵盤ハーモニカ」には、「ピアニカ」「メロディオン」といった別称があります。

子どもの頃にどちらで呼んでいたかでよく話のネタになりますが、一般向けのアンケートによると、呼び方の割合は、ピアニカ71%、鍵盤ハーモニカ17%、メロディオン11%で、ピアニカが最も多くなっています。

ちなみに「ピアニカ」はYAMAHAの、「メロディオン」は鈴木楽器の商品名で、使っていた鍵盤ハーモニカが「メロディオン」であっても「ピアニカ」と呼んでいた人が多かったようです。

自鳴琴(オルゴール)

箱を開けると動き出す、ぜんまい仕掛けの自動演奏装置「オルゴール」。

その起源は1796年のスイスにあり、時計職人のアントワーヌ・ファーブルが、懐中時計の音を鳴らすために、金属製の細い歯をつけたことが始まりだと言われています。

漢字の「自鳴琴」は、ぜんまい仕掛けで自動で音が鳴るオルゴールの特徴にちなんだもので、読みの「オルゴール」は、江戸時代の頃に日本にいたオランダ人が使っていた呼び名の「orgel (オルゲル)=オランダ語でオルガンの意味」に由来します。

六弦琴(ギター)

フレットを指で押さえ、弦を指やピックで掻き下ろして音を鳴らす弦楽器の「ギター」は、弦の数か六本であることから漢字で「六弦琴」と表記されています。

ハープによく似た古代ギリシャの楽器「kithara(キタラー)」がルーツとされ、それがアラビア語の「キターラ」に変わり、後にスペインに伝わって「guitarra(ギターラ)」 ▶「ギター」になったと言われています。

鳩琴(オカリナ)

「オカリナ」は、粘土・陶土などを焼いて作った気鳴楽器で、ボディに空いた8~10個の孔(あな)を両手の指で開閉して演奏します。

19世紀にイタリアの菓子職人が作った「土笛」に、西洋音階(ドレミ)を付けたものがルーツとされ、見た目が「鳩」に似ていることから、日本では「鳩琴」の漢字が当てられています。

■読み「オカリナ」の由来

「オカリナ(ocarina)」の「oca」はイタリア語で「ガチョウ」、「rina」は「小さな」を意味し、ガチョウのような見た目をした楽器の特徴を表しています。

喇叭(ラッパ)

「ラッパ」は、弁(バルブ)のない単純な構造のトランペットを指す言葉で、軍事信号に用いる金属製の楽器の総称として使うこともあります。

漢字の「喇叭」は、サンスクリット語で「叫ぶ」を意味する「rava」を中国語表記したもので、読みの「ラッパ」の語源は、オランダ語で「呼遠筒(=メガフォン・拡声器のようなもの)」を意味する「roeper(ループル)」にあります。

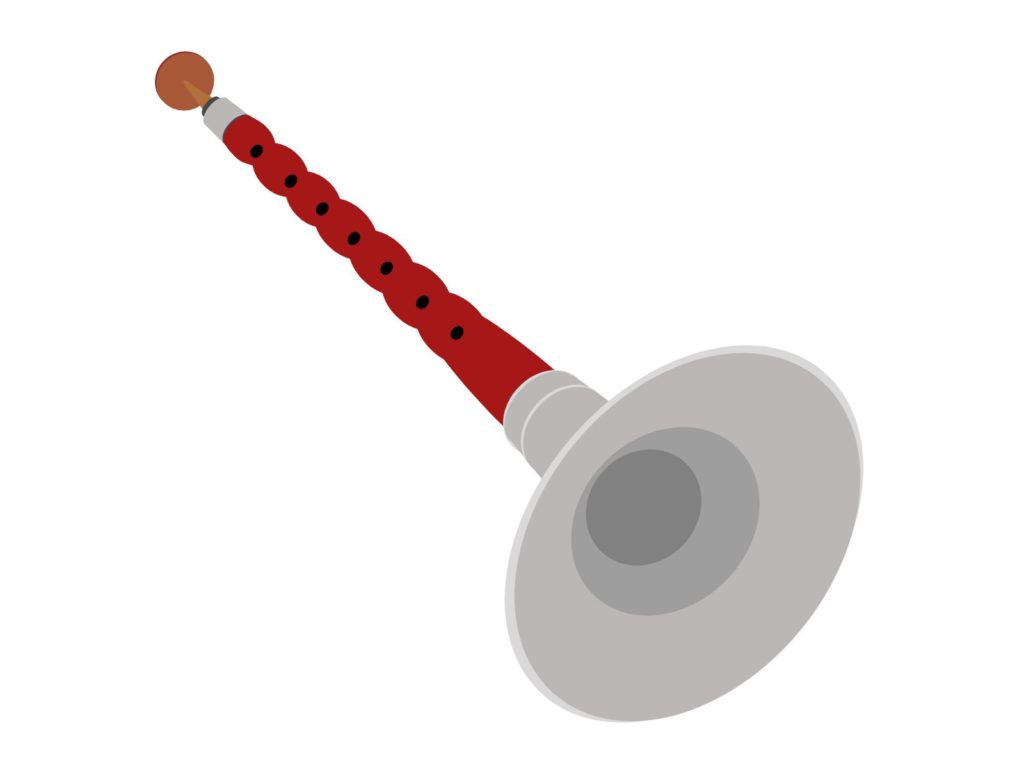

哨吶(チャルメラ)

ラーメン屋の屋台でお馴染みのリード楽器の「チャルメラ」。

現在私たちが「チャルメラ」と呼んでいる楽器は、中国の唐人笛の「哨吶(さない・スルナイ)」にあたり、それと同様の漢字が日本でも当てられています。

■読み「チャルメラ」の由来

江戸時代に日本で「哨吶」を見たポルトガル人が、形の良く似た母国の楽器の「charamela(チャラメラ)」を思い出し、その呼び名を使ったことが由来とされています。

三線(サンシン)

沖縄県と鹿児島県の奄美諸島で用いられている「三線(さんしん)」は、民謡・民俗音楽の伴奏に欠かせない楽器で、人の声や自然の音と調和する、優しくて柔らかい音色が特徴です。

16世紀に中国の福建省から琉球に伝えられた楽器の「三線」が起源とされ、その「三線」の唐音の「サンシェン」が変化して「サンシン」になったと言われています。

漢字表記の「三線」は、弦の本数が三本であることにちなんだものです。

■豆知識④『三線(さんしん)と三味線(しゃみせん)の違い』

3本の弦を用いて音を奏でる「三線」と「三味線」は、外見が非常によく似ていますが、その歴史や音、使われている素材がまったく異なります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●歴史・・「三線」は中国から琉球に伝わった「三線(サンシェン)」がルーツ。「三味線」は「三線」が本土に渡って独自に発展したもの。

●音・・「三線」が素朴で柔らかい音であるのに対し、「三味線」はベンベンという渋味がある音。

●素材・・「三線」の材料は沖縄でとれる黒木、カリン、紫檀など。「三味線」は本土でとれる材料(ケヤキ、紅木)を使用している。

●バチ・・「三線」のバチは角のような形をしていて、水牛の角が素材。「三味線」のバチはしゃもじのような形で、ベッコウや象牙でできている。

神楽(かぐら)

「神楽」とは、日本神話の神を祀るために神前で奏でられる舞楽のことで、和琴(わごん)・大和笛(やまとぶえ)・拍子(ひょうし)の3つで音楽を奏し、かぐら歌をうたって舞を舞います。(※後に和楽器の篳篥【ひちりき】が追加)

読みの「かぐら」は、神霊の宿る場所という意味の「神座(かみくら・かむくら)」に由来するもので、漢字の「神楽」は、「舞楽」と「神座」を組み合わせたものです。

歌舞伎(かぶき)

日本の伝統芸能の「かぶき」は、音楽・踊り・役者の芝居の3つで構成されていて、その3つに対応する字「歌・舞・伎」を読みに当てて「歌舞伎」と漢字で表記されています。

読みの「かぶき」の語源は、頭を傾げるような行動(=常識外れの行動)をとるという意味の「傾(かぶ)く」にあります。

戦国時代に、派手な身なりをして常識はずれの行動をとる人のことを「かぶき者」と呼んでいて、後に「出雲の阿国(※2)」が、その「かぶき者」を真似た扮装で見せる「かぶき踊り」を京都で上演。それが現在の「歌舞伎」の原型になったと言われています。

(※2)出雲の阿国(いずものおくに)【生没年不詳】・・安土桃山・江戸時代前期の女性芸能者。ややこ踊りを基にして「かぶき踊り」を創始した。出雲大社に使える巫女(みこ)と称されているが、詳しいところはよく分かっていない。

人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)

歌舞伎・能楽と並ぶ日本三大古典芸能の一つの「人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)」は、三味線で伴奏する語り物(=浄瑠璃)に合わせて人形を操る音楽劇のことを指します。

江戸時代に竹本義太夫(たけもとぎだゆう)が生み出した「義太夫節(※3)」と近松門左衛門(※4)が書いた作品が組み合わさって人気を博し、その後、全盛期を迎えました。

(※3)義太夫節(ぎだゆうぶし)・・江戸時代前記に大坂の竹本義太夫がはじめた浄瑠璃の一種。人形を使った「人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)」として広く演じられた。人形を使わない浄瑠璃は「素浄瑠璃(すじょうるり)」と呼ぶ。

(※4)近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)【1653-1724】・・江戸時代(元禄時代)を代表する人形浄瑠璃、及び歌舞伎の作者。元禄時代以前の歌舞伎では、俳優が作者を兼任するのが一般的だったが、近松の活躍によって作者の専門化が進んだ。代表作は世話物の傑作「曽根崎心中(そねざきしんじゅう)」。

■「浄瑠璃(じょうるり)」の由来

「浄瑠璃」の起源は、琵琶(びわ)を伴奏とした語り物の「浄瑠璃姫(じょうるりひめ)」にあります。

後にそれが、三味線を伴奏とした「人形操り芝居」と融合し、伴奏付きの語り物を総じて「浄瑠璃(じょうるり)」と呼ぶようになったと言われています。

※「浄瑠璃」は仏教用語で、清浄で透明な瑠璃(=宝石のラピスラズリ)を意味する。

川柳(せんりゅう)

五七五音のリズムに乗せて、人や社会を風刺した詩を詠むことを「川柳」と言います。

「川柳」は、江戸時代中期に流行した俳句の「前句付け(※5)」の「付句(つけく)」が独立したもので、「前句付け」の名高い点者であった「柄井川柳(からいせんりゅう)」の名にちなんで「川柳(せんりゅう)」と呼ばれています。

(※5)前句付け(まえくづけ)・・連歌・俳諧で、出題された七七の短句(前句)に五七五の長句(付句)をつけること。

曲に関する音楽用語【付録】

付録として、クラシックで登場する曲に関する音楽用語をまとめました。「カタカナ読み」とセットで覚えておきましょう。

▶行進曲(マーチ)・・スネア・ドラムを中心とした2拍子または4拍子(=行進のリズム)の曲のこと。総合3部(主部-トリオ-主部)の形式が一般的。 吹奏楽のために作曲された行進曲は「コンサート・マーチ」という。

▶交響曲(シンフォニー)・・オーケストラによって演奏される多楽章からなる楽曲のこと。一般的にソナタ形式(=提示部・展開部・再現部・コーダのパターンで進行する古典派の基本形式)を含んだ4楽章で構成される。

▶協奏曲(コンチェルト)・・・・オーケストラとソロ楽器(ピアノやヴァイオリン)が共演する曲のこと。3楽章で構成され、カデンツァと呼ばれるソロ楽器のアドリブ部分がある。

▶円舞曲(ワルツ)・・4分の3拍子のテンポの良い舞踏曲、または、それに合わせて踊るダンスのこと。

▶輪舞曲(ロンド)・・踊り手が丸い輪を作って踊る舞踏曲のこと。1つの曲の中で主題が何度も繰り返される音楽様式を「ロンド形式」という。

▶狂詩曲(ラプソディー)・・民族・英雄的もしくは叙事詩的(=事実をありのまま述べる)内容を表現した自由形式の器楽曲。異なる曲調の曲をメドレーのようにつないだり、既成のメロディーを引用する事が多い。

▶鎮魂歌(レクイエム)・・「レクイエム」はラテン語で「安息」の意味。カトリック教会のミサで、死者の安息を神に願って歌う聖歌のことを指す。

▶賛美歌(コラール)・・キリスト教の聖歌全般のこと。現在では、ドイツ・プロテスタントの賛美歌を示すものとして使われている。

▶夜想曲(ノクターン)・・夜の物憂さを表現した叙情的な(=感情を述べ表した)ピアノ楽曲。「夜想曲」という名前はイギリスのピアニスト、ジョン・フィールドが考案した。

▶練習曲(エチュード)・・楽器演奏の技術習得を目的として書かれた楽曲のこと。基本的な技術を学ぶものから、超絶技巧を盛り込んだものまで、そのレベルはさまざま。ラテン語で「情熱・熱意」を意味する「studium」が語源。

▶前奏曲(プレリュード)・・楽曲の導入のために演奏される短い曲のこと。17世紀中頃までは、本編の演奏の導入曲という位置づけだったが、19世紀からは独立した楽曲の1分野として扱われるようになる。

▶小夜曲(セレナーデ)・・恋人や貴人のために夜に窓下で演奏する楽曲のこと。語源は「平穏」を意味するラテン語の「serenus(セレナス)」。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

記事で紹介したように、私たちの知っている楽器のほとんどが「特徴+琴」の漢字の組み合わせで表記されています。

なので漢字を覚える際には、楽器を実際にイメージして、その特徴と結びつけながら暗記するのがより効率的かと思われます。

今回の「音楽・芸能編」以外にも、「動物編」や「食べ物編」などの記事をまとめています。興味がある方は下記リンクも合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

コメント