こんにちは、

りんとちゃーです。

日常生活で目にする、家具や道具・衣類などの「身近なモノ(日用品)」。

日用品の漢字には難しい読み方をするものが数多くあり、それら難読漢字は、漢字検定やクイズ番組にもよく出題されています。

以下の身近なモノに関する難読漢字、皆さんはいくつ答えられますか。

読み方の正解を含め、記事では以下のことをまとめています。

■各日用品の写真と簡単な説明

■漢字表記の読みと由来

■身近なモノの雑学・豆知識

「身近なモノ」の難読漢字の由来や背景を学びながら、楽しく漢字をマスターしていきましょう。

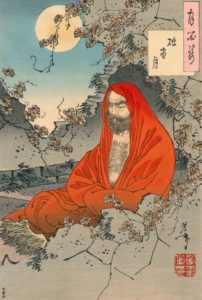

達磨(だるま)

七転八起【ななころびやおき】(=失敗しても何度でも起き上がる)の縁起物として親しまれる、赤くて愛嬌ある風体が特徴の「達磨(だるま)」。

そのルーツは、インドから中国に仏教を伝えた禅宗の祖師・達磨大師(だるまたいし)(※1)にあり、彼の「面壁九年の伝説」(=壁に向かって9年座禅を続けて、手足が腐って無くなったという逸話)に由来して、実際のだるまにも手足がついていません。

ちなみに、だるまが赤色をしているのは、達磨大師が普段から赤い布をまとっていたからです。

(※1)達磨大師(だるまたいし)・・中国禅宗の開祖とされるインド人仏教僧。別名「菩提達磨(ぼだいだるま)」「ボーディダルマ(Bodhidharma)」。「ダルマ」はサンスクリット語で「法」を意味する。

■豆知識①『だるまの目入れ』

願い事をするときに片方の目を書き込み、願いが叶ったらもう片方の目も書き込む「だるまの目入れ」。その起源となったのは「群馬の養蚕(ようさん)農家」のとある風習です。

「養蚕」が盛んな群馬県では、春に蚕(かいこ)が良い繭(まゆ)をつくればだるまの片目を書き込み、秋にも良い繭をつくればもう一方の目にも書き込むという風習がありました。この習わしが全国に広まって、現在の「だるまの目入れ」へと変化したと言われています。

炬燵、火燵(こたつ)

日本に古くからある暖房器具の一つ「炬燵、火燵(こたつ)」は、エアコンや電気カーペットが普及した今でも多くの家庭で使われている、冬の定番アイテムです。

「こたつ」の「櫓(やぐら)」部分は、牛車の乗り降りに使う踏み台の「榻(しじ)」によく似ており、かつては「火榻子」の名で呼ばれていました。

読みの「こたつ」は、「火榻子」の唐音の「くゎたふし」が訛ったもので、漢字表記の「炬燵、火燵」は、その読みに対する当て字になります。

■豆知識②『こたつの赤い光の正体』

こたつの赤い光を赤外線の色だと思っている人がいますが、実際の赤外線は無色の光なので、人の目で見ることはできません。実は赤い光の正体は、心理的な暖かさを演出するために着色した電熱線とランプの色なんです。

箪笥(タンス)

衣服・小物などを収納するための引き出し式の家具の「箪笥(タンス)」の「箪」は「丸い米びつ」を、「笥」は「四角い箱」を表しています。

古くは「担子」と表記して、持ち運び可能な小さな箱のことを指していましたが、後にそれが大型化し、引き出し式のものが作られるように変化。その過程で漢字が「箪笥」になったと言われています。

■豆知識③『箪笥(タンス)の数え方』

「箪笥(タンス)」は特殊な数え方をすることで知られており、「一棹(ひとさお)、二棹(ふたさお)」と数えます。これは、当時(江戸時代の頃)のタンスの上部に持ち運び用の金具がついていて、そこに「棹(さお)」を通して運んでいたからです。

猪口(ちょこ)

日本酒を飲む時や、小鉢より少ない料理の盛り付けに使われる食器の「猪口(ちょこ)」は、かつては「ちょく」と呼ばれていて、その語源には次の3つの説があります。

①少しを意味する「ちょこっと」や、飾り気がない・安直を意味する「直(ちょく)」が由来。

②中国での盃(さかずき)の読みである「チョング(chong)」がなまったもの。

③江戸時代に、酒の肴(さかな)を盛るための陶製の器を「猪口(ちょく)」と呼んでいたことから。

薬缶(やかん)

湯沸かしに使う鍋・アルミ製の道具「薬缶(やかん)」は、もともとは煎じ薬を煮出すための深鍋として使われていて、当時は「薬鑵(やくくわん)」と呼ばれていました。(※くわん=水を汲む器)

その「やくくわん」が「やくくゎん」▶「やくゎん」▶「やかん」へと変化し、「薬缶」の漢字が当てられたと言われています。

ちなみに、現代では「やかん」を英名の「ケトル(kettle)」の名で呼ぶことが多く、一般的には、底の丸いものを「やかん」、底の平らなものを「ケトル」と形状で呼び分けています。

急須(きゅうす)

茶を煎じて注ぎ入れる、取っ手のついた小さな容器の「急須(きゅうす)」。

「急」は「差し迫った」、「須」は「もちいる」を意味し、「急須」と書いて「急な用に応じてもちいる物」を表します。

お茶は本来、飲むまでに時間がかかるものですが、中国で使われていた注ぎ口のついた熱燗(=お酒を温める)用の道具を用いると、素早く淹れることができました。この便利な道具に「急須」の名前を当て、後に日本でも使われるようになったと言われています。

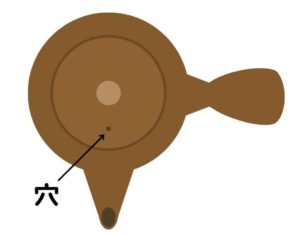

■豆知識④『美味しいお茶の淹れ方』

お茶は、急須の蓋の向きに注意するとよりいっそう美味しくいただけます。蓋は注ぎ口側に穴が位置するようにのせた方が良く、そうすることで穴から空気が入って茶葉が拡散。成分のしっかりと抽出されたお茶を淹れることができるのです。

盥(たらい)

「盥(たらい)」とは、水や湯を入れて洗顔・洗濯をする時に用いる円形の平たい桶のことで、木製・金属製・プラスチック製などさまざまな種類があります。

漢字の「盥」の中央部分は「水」が「皿」に落ちる様子を、「水」の左右にある部分は両手を広げた様子を表していて、両手ですくった手洗い用の水を下の皿(たらい)が受け止めているところが描かれています。

読み「たらい」の由来・語源

読みの「たらい」は、手を洗うための桶を意味する「手洗い(てあらい)」が縮まったものです。

■豆知識⑤『たらい回しの由来』

人や物、権利などをある限られた範囲内で順送りにするという意味の「たらい回し」。この「たらい回し」は、たらいを使い回したことに由来するのではなく、曲芸師が仰向けになった状態で足でたらいを回し、それを順番に隣の人に受け渡していったことにちなんだものです。

俎板(まないた)

食材を切る時に用いる料理人の必須ツール「まな板」。

漢字表記「俎板」の「俎(まな)」は、中国語で「魚や肉を積み重ねたもの/肉を調理する台」を意味し、これに倣って日本でも食材を調理する台のことを「俎板」と表記しています。

読み「まないた」の由来・語源

江戸時代の頃、人々は野菜や魚の「おかず」のことを総じて「な(魚・菜)」と称していて、その中でも「魚」は他と区別するために特別に接頭辞の「ま(真)」をつけて「まな(真魚)」と呼んでいました。要するに「まな板」とは、「まな(真魚)」を捌(さば)くための板という意味なんです。

■豆知識⑥『まな板の鯉』

「まな板の鯉」とは、相手のなすがままになること、そうする以外に仕方がない状況をたとえた言葉です。

一般的に鯉は、調理する際に勢いよく跳ね回るため、締めるまでにかなり手を焼きます。しかし、プロの料理人にかかるとまるで観念したかのように大人しくなり、その様子から「まな板の鯉」のことわざが生まれたと言われています。

笊(ざる)

網目状に編まれた器で、水切り用に使われているキッチン道具「ざる」の漢字表記は「笊」です。

漢字下部の「爪」は、手先の動作や手を使うことを表し、ざるが細く割った竹で編んで作られることにちなんで、手を使う竹製品(爪+竹)の意味で「笊」の漢字が当てられています。

■豆知識⑦『ざるそばのルーツ』

江戸時代の中期に、現在の東京の深川にあった「伊勢屋」が、「おわんの底に水がたまって最後が水っぽくなる」というお客さんの不満を解消するために、水が切れる「ざる」に「そば」を乗せた「ざるそば」を提供。それがたちまち評判となり、後に、他のそば屋さんでも同じものが出されるようになったと言われています。

卓袱台(ちゃぶだい)

畳の上にたたずむ姿に古き良き日本を感じる、四本脚の低い食卓「卓袱台(ちゃぶだい)」。

読みの「ちゃぶ」の由来には、中国の食事用テーブルの「チャフ」からきたというものや、中国語で「ご飯を食べること」を意味する「チャフン(吃飯)」が訛ったなど、いくつかの説があります。

漢字「卓袱台」の由来・語源

漢字表記の「卓袱台」は、「チャフ」の漢字名「卓袱(しっぽく)」に由来するもので、一部地域では「卓袱台(ちゃぶだい)」のことを「しっぽくだい」と呼んでいます。

団扇(うちわ)

浴衣姿にぴったりの夏の風物詩「うちわ」は漢字で「団扇」と表記し、「団」は丸い、「扇」は羽のように開閉する扇を意味します。

もともと日本では「うちわ」に対して「打つ羽」の字が当てられていましたが、平安時代に入ってから、この中国由来の「団扇」の漢字を用いるようになったと言われています。

読み「うちわ」の由来・語源

読みの「うちわ」の語源となったのは、ハエや蚊を払うために使われていた「小型の翳(さしば)=打つ翳(は)」で、それが後に、打つ羽▶うちわになったと考えられています。

■豆知識⑧『左団扇(ひだりうちわ)の由来』

「左団扇(ひだりうちわ)」とは、何の心配や不安もなく、悠々自適な生活を送るさまを表す言葉です。利き手でない左手でゆっくりうちわをあおぐ姿が、他の人から見ると、仕事に追われずにゆったりと時間を送っているように見えたことがその由来です。

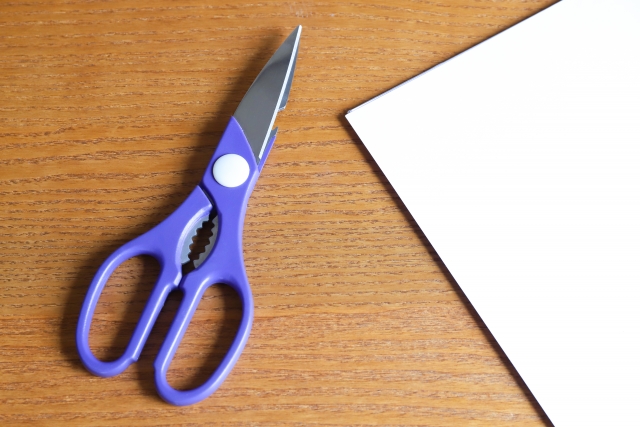

鋏(はさみ)

刃で挟むことによって物を切断することができる、便利な道具「はさみ」。

漢字表記の「鋏」は、金属の「金」と、両側から挟むことを表す「夾」を組み合わせたもので、もともとは鍛冶で使われる金属を挟むための「火ばさみ」を意味していました。

読み「はさみ」の由来・語源

読み「はさみ」は、動詞「はさむ」の連用形を名詞化したものです。

■豆知識⑨『はさみの数え方』

一般的に「はさみ」は「一本、二本」で数えられますが、本来の数え方は「一丁、二丁」もしくは、「一挺、二挺」です。「丁(ちょう)」は2つの組がある物に、「挺(ちょう)」は手で持てる棒状の物に使う数え方で、2つの刃があって手で持てる「はさみ」は、まさにこれに該当します。

箒(ほうき)

ゴミやホコリを掃き寄せる掃除道具の「ほうき(箒)」。

「帚(そう)」には、棒の先端に細かい枝葉などを付けた物の意味があり、これに「竹」を冠して「箒」の漢字が当てられています。

読み「ほうき」の由来・語源

かつては掃除用具として「鳥の羽」が使われていて、その呼び名の「羽掃き(ははき)」が「ほうき」に変化したと言われています。

■豆知識⑩『「ほうき」と「はりみ」』

「はりみ」は、箒の相棒の「ちりとり」のルーツとなった掃除道具です。名前の通り「実が入る」ことにかけた縁起物で、渋柿色の見た目の美しさから、飾り物としても使われています。

瓢箪(ひょうたん)

楽器や工芸品に使われている、くびれた形が特徴のウリ科の「ひょうたん」には、邪気を吸い込んで浄化してくれる働きがあり、昔から神さまが宿る縁起物として重宝されてきました。

「瓢箪(ひょうたん)」の漢字の語源は古代中国にあり、一汁一菜の生活を送っていた孔子(※2)の弟子・顔回(がんかい)が、食器の代用として箪(わりご)【=竹で編んだ米びつ】と瓢(ひさご)【=ひょうたんで作った汁物用の器】を使っていたことに由来します。

(※2)孔子(こうし)【B.C.331-B.C.479】・・春秋時代の思想家、哲学者。儒家の始祖。ソクラテス・釈迦・キリストと並ぶ「4大聖人」の一人。有名な中国古典の「論語」は、彼の言葉とエピソードを後世になって弟子がまとめたもの。

読み「ひょうたん」の由来・語源

上述の顔回の逸話になぞらえて、質素な生活をすることを「箪瓢(たんひょう)」と呼ぶようになり、後に順番が入れ替わって「瓢箪(ひょうたん)」になったと言われています。

■豆知識⑪『千成(せんなり)ひょうたん』

観賞用や日除け、奈良漬けなどに使われる、8cmほどの小さなひょうたんがたくさん付いた「千成(せんなり)ひょうたん」。

この「千成ひょうたん」は、豊臣秀吉が馬印(=戦陣で大将のいる場所に立てる目印)として使っていたことで知られていて、大阪府章のデザインにもなっています。

爪楊枝(つまようじ)

先の尖った木製の細い棒の「爪楊枝(つまようじ)」は、もともとは、歯垢をとって歯をきれいにするための仏教用具として使われていたもので、その際、先端を叩いて房状にしたことから、当時は「房楊枝(ふさようじ)」と呼ばれていました。

この「房楊枝」が、時とともに先の尖ったものへと変化していき、「爪先の代わりに使うもの」を意味する「爪」に漢字が置き換わって「爪楊枝」になったと考えられています。

■豆知識⑫『つまようじに溝(みぞ)があるのはなぜ?』

「つまようじ」は作る過程でどうしても切断面にささくれが出てしまい、その部分をやすりで研磨する必要がありました。その際に、職人が「こけし」を模して凸凹の溝を入れたため、あのような見た目になっているんです。

煙管(キセル)

日本で喫煙道具の「煙管(キセル)」が生まれたのは、鉄砲が伝来した15世紀の頃で、当時のポルトガル人が使っていた「パイプ」を真似て作ったと言われています。

読みの「キセル」の語源となったのは、カンボジア語で「管」を意味する「クセル(kshier)」で、漢字の「煙管」は単なる当て字です。

■豆知識⑬『不正乗車「キセル」の由来』

両端の区間だけお金を払い、中間の区間ではお金を払わない乗車方法のことを「キセル乗車」と言いますが、これは、吸い口とタバコをのせる部分だけが金属で、それ以外は竹できている煙管(キセル)の構造にちなんだものです。

燐寸(マッチ)

木でできた軸の先端部分と箱をこすり合わせて火をつける「燐寸(マッチ)」。

軸の先端には発火点の低い物質が、箱の側面にはガラスの欠片が塗りつけられていて、両者をこすり合わせることで高い摩擦熱が生まれ、火がつきます。

漢字表記の「燐寸」は、かつて使われていま可燃物質の「赤燐(リンの一種)」の「燐」と、「ちょっと」を意味する「寸」を組み合わせたものです。

読み「マッチ」の由来・語源

1800年にイギリスの薬剤師が発明した当初の呼び名は「myxa」(=ラテン語でロウソクの芯という意味)で、後にそれが英語の「macth」へと変化し、日本で「マッチ」と呼ばれるようになったと言われています。

螺子(ねじ)

螺旋(らせん)状の溝が特徴的な「螺子(ねじ)」は工具の一つで、主にモノを固定する際に用いられます。

「ねじ」という読みは、動詞の「捻じる、捩じる」の連用形が名詞化したもので、螺旋状の溝があることにちなんで、「螺子」の漢字が当てられています。

■豆知識⑭『「ネジ」「ボルト」「ビス」の違い』

「ネジ」と似たものに「ボルト」「ビス」がありますが、「ボルト」は「ナット」と組んで使われる「おねじ」の総称で、「ナット」とは「めねじ」のことです。

「ビス(vise)」は「ぶどうの蔦(つた)」を意味するラテン語「vitis」が語源になった言葉で、一般的には「小ねじ」のことを指します。

釦(ボタン)

洋服の留め具として使われている服飾物の「ボタン(釦)」。

明治時代の頃、「ボタン」は服の口に金属製品を入れて「紐の代用」として使用していたことから「釦紐」(金+口+紐)と呼ばれていました。現在の漢字表記の「釦」は、その「釦紐」の省略形になります。

読み「ボタン」の由来・語源

読みの「ボタン」は、「花の蕾(つぼみ)」を意味するポルトガル語「botan」に由来します。

■豆知識⑮『卒業式の第2ボタン』

小・中学校の卒業式の定番となっている、好きな男子学生から第2ボタンをもらうという風習。この風習の由来には諸説あり、一説によると、第2ボタンが「心臓」に近いところにあって、「相手のハートをつかむ」意味合いが込められていたからだと言われています。

半纏(はんてん)/法被(はっぴ)

江戸時代に庶民が羽織の代わりに着ていた防寒着の「はんてん」は、羽織と違って「胸紐(むなひも)」や「襠(まち)」がなく、袖丈が半分しかないことから、当時は「半丁(はんてん)」と呼ばれていました。

この「半丁」の「半(はん)」に「纏(まと)う」を意味する「纏(てん)」が後に加えられて、現在の「半纏」になったと言われています。

「はっぴ」は、一般的に「半纏」に屋号や紋を入れた「印半纏(しるしはんてん)」のことを指し、禅寺の高僧が座る椅子の背もたれに掛けられた布の名前(=法被)に由来して「法被」と漢字で表記されています。

読み「はっぴ」の由来・語源

平安時代に皇族や公家が着ていた束帯の下着のことを「半臂(はんぴ)」と言い、それが変化して「はっぴ」になったと言われています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

一般的な漢字の勉強法では、一問一答で丸暗記することが多いですが、そうやって覚えたものは長く記憶に残らないと言われています。

なので、多少時間がかかっても、なるべく漢字の由来・語源を調べて、記憶の定着率を高められるよう工夫したいところです。

今回ご紹介した「身近なモノ物編」以外に、「動物編」「植物編」などの記事も投稿しています。興味のある方は、下記リンクも合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

コメント