こんにちは、

りんとちゃーです。

お寿司屋さんや回転寿司店で目にする、マグロ・イカ・ウニなどのバラエティー豊かな寿司ネタたち。

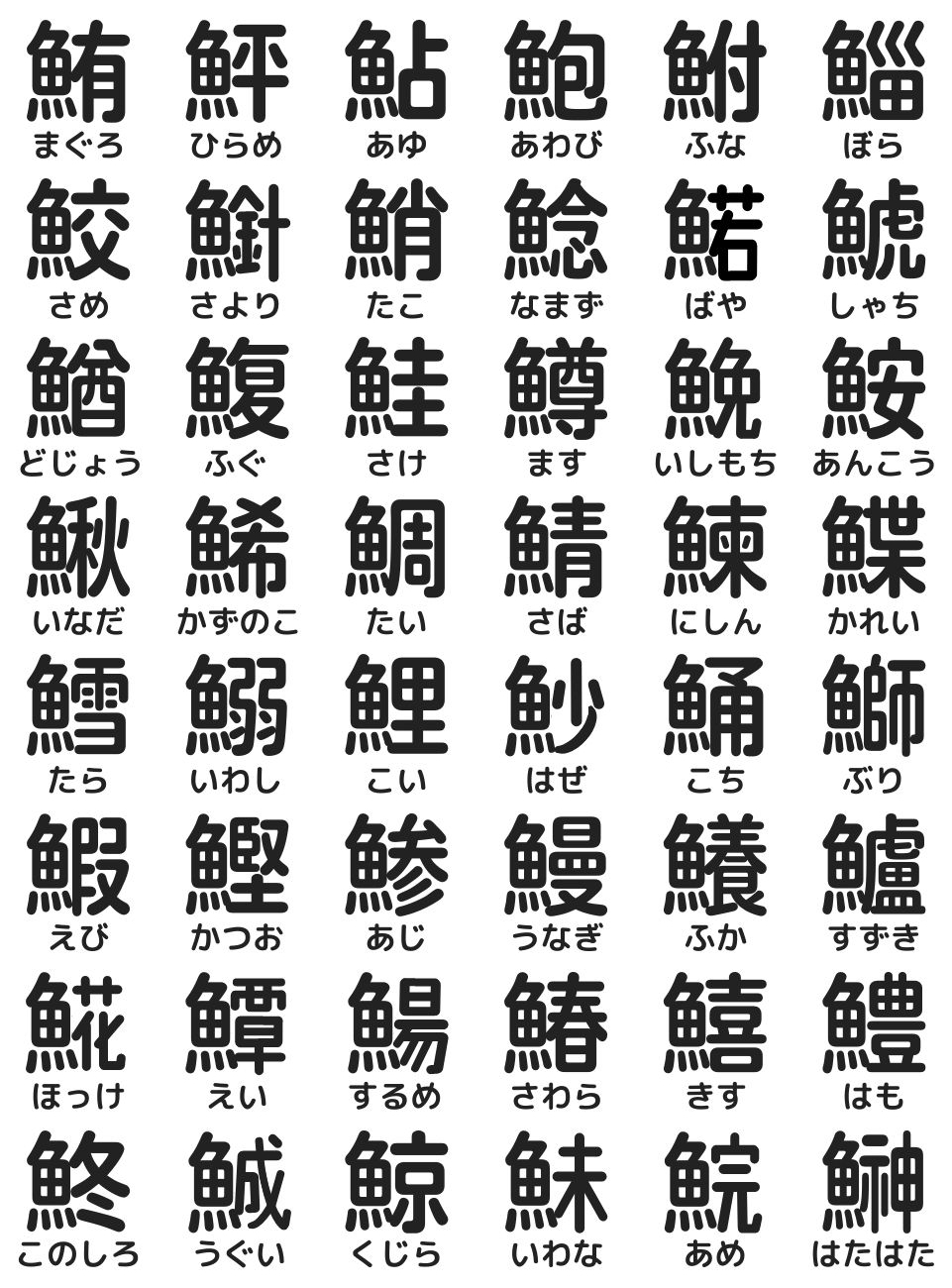

魚へんの漢字一文字で表される「寿司ネタの難読漢字」は、クイズ番組や漢字検定をはじめ、脳トレ素材や雑学ネタとしても人気があります。

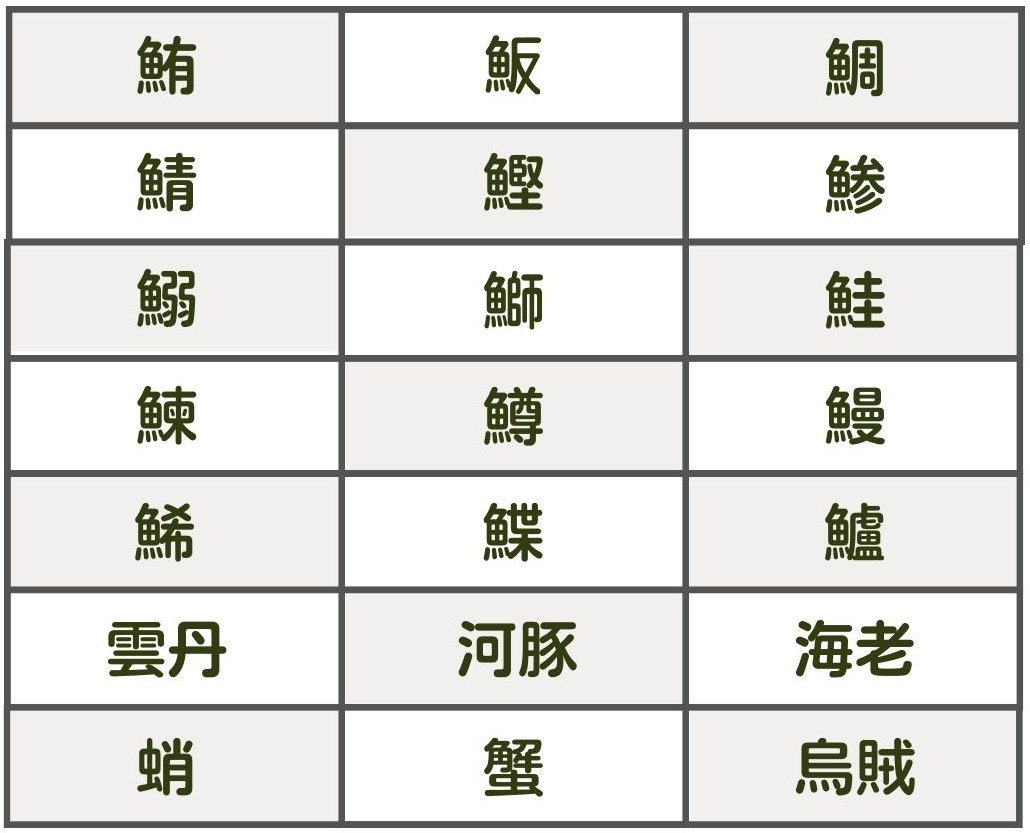

以下の寿司ネタの難読漢字、皆さんはいくつ読めますか?

正解の読み方も含め、記事では以下のことをまとめています。

■寿司ネタの写真と簡単な紹介

■漢字表記と読みの由来

■魚に関する雑学・豆知識

■寿司屋の湯呑みの難読漢字【付録】

食欲そそる寿司ネタの世界を、漢字とともに堪能していきましょう。

鮪(マグロ)

魚市場の解体ショーでお馴染みの、お寿司の定番「マグロ(鮪)」。

回遊性のマグロは、中心を空けて円を描くように泳ぐ性質があり、それにちなんで「外側を囲むこと」を意味する「有」の漢字が当てられています。他にも、身の部分が多いマグロの特徴から、「肉」を意味する「月」と「持つこと」を表す「ナ」を組み合わせて「有」を当てたとする説もあります。

■「マグロ」の読みの由来

群れて集まるとまっ黒な小山のように見えることから「まっくろ」▶「まぐろ」になったというものや、目の部分が黒いので「目黒(めぐろ)」▶「まぐろ」になったなど、由来には諸説あります。

魬(ハマチ)

寿司の中で人気が高い、脂がのった「ハマチ」の漢字表記「魬」は、反り返ってもすぐ元に戻りそうな、張りのあるその姿に由来するものです。

■「ハマチ」の読みの由来

張りのある見た目から、かつては「波里万知(はりまち)」と呼ばれていて、それが縮まって「ハマチ」になったと言われています。

■豆知識①「出世魚(しゅっせうお)」

ブリやハマチのように、稚魚から成魚までの成長段階によって名前が変化する魚のことを「出世魚」と言います。

これは江戸時代の頃に、武士や学者が元服・出世する際に改名する習慣があり、それになぞらえたものだとされています。代表的な出世魚は、ブリ・スズキ・ボラです。

鯛(タイ)

「タイ」は「めでたい」の語呂合わせから、祝い膳によく用いられる縁起の良い魚で、一般的には高級魚として扱われています。

漢字表記の「鯛」は、日本の周囲のどの海でも捕ることができることと、一年間(周年)を通して捕れることに由来するものです。

■「タイ」の読みの由来

他の魚よりも体が側扁していることから、「平魚(たいらうお) 」▶「たいら」▶「たい」になったと言われています。

鯖(さば)

塩焼き、煮付け、サバ缶でお馴染みの青魚の「サバ」。

漢字表記の「鯖」は、古くは魚や鳥の肉を混ぜて煮た料理、もしくは淡水魚の一種を指す言葉でした。それが後に、体が青い「サバ」に対しても用いられるようになったと言われています。

■サバの読みの由来

歯が他の魚より小さく、かつて「小歯・狭歯(さば)」と呼ばれていたことに由来します。

■豆知識②『サバを読むの由来』

エサを多く食べる「サバ」は消化酵素が多く、死ぬとその酵素の働きですぐに腐ってしまう欠点があります。そのため、漁師たちは水揚げ時に「サバ」が腐らないようにと急いで数えて出荷していました。

当然、慌てて数えるのでミスも多く、そこから数え間違えること(数や年齢をごまかすこと)を「サバを読む」と表現するようになったと言われています。

鰹(カツオ)

刺身やたたき、かつお節として食べても美味しい「カツオ」の漢字表記は「鰹」です。

カツオを生食するようになったのは江戸時代の頃で、それまでは乾燥させて保存食にしたり、「堅魚干(=かつおを堅く干したもの、今で言う鰹節)」 として食べられていました。この「堅魚干」の「堅魚(かたうお)」が漢字表記「鰹」のもとになったと言われています。

■豆知識③『カツオのたたきの由来』

新鮮なカツオの表面をあぶってスライスし、薬味をたっぷり添えていただく「カツオのたたき」。

その由来については諸説あり、一説によると、まだ塩やタレなどの調味料が高価だった頃に、漁師のおばあさんが自分の手に少量の塩をすりこみたたいて味をなじませたというエピソードがあり、そこから「カツオのたたき」と呼ぶようになったと言われています。

鯵(アジ)

刺身やアジフライ・なめろうなど、調理方法が幅広い青魚の「アジ」。

漢字表記は「鯵」で、その由来には、生臭いことを意味する「喿」の写し間違いで「参」となった説や、アジの一番美味しい時期が3月(=参)であることにちなんだ説、群れて参集する習性があるから「鯵」になったなど、さまざまな説があります。

■アジの読みの由来

読みの「アジ」は、単純にその『味(あじ)』の良さを誉めたものです。

鰯(イワシ)

刺身や煮付け・フライなど調理方法が多く、スーパーで手軽に買うことができる定番魚の「イワシ」は漢字で「鰯」と表記します。

「イワシ」はからだが傷みやすく、他の魚に補食されるような弱い魚であることから、それにちなんだ「鰯」の字が当てられています。

■「イワシ」の読みの由来

水の外に出ると弱ってすぐに死んでしまうことから、「よわし」▶「いわし」になったと言われています。

■豆知識④『ことわざ「いわしの頭も信心から」』

「いわしの頭も信心から」の意味は、「いわしの頭のように取るに足らないものでも、いったん信じてしまえばありがたく思える(=信心は不思議な力を持つ)」です。

節分の日に鬼避けのために玄関先に柊(ひいらぎ)の小枝とイワシの頭を吊るす風習があり、そこからこのことわざが生まれたと言われています。

鰤(ブリ)

ぶり大根や煮付けをはじめ、寒い時期の寒ブリも美味しい「ブリ」の漢字表記は「鰤」です。

「師」には「年寄り」の意味があり、ブリが歳をとった魚(=出世魚)であることに由来して「鰤」の字が当てられています。他にも、「ブリ」が冬に美味しい魚であるので、「師走(12月)」の「師」を取って名前に当てたとする説もあります。

■「ブリ」の読みの由来

年を経た魚を意味する「経魚(ふりうお)」が「ぶり」に変化したというものや、「あぶら(脂)」が「ぶら」▶「ぶり」になったなどの説があります。

後者は、江戸時代の木草学者・貝原益軒(かいばらえきけん)が述べた「脂(あぶら)多き魚なり、脂の上を略する」が論拠となっています。

鮭(サケ)

脂がのった濃厚な旨味が特徴の「サケ(鮭)」は、産卵期の秋に、生まれ育った川に遡上する習性があります。

「サケ」の見た目は美しい三角形にたとえられることが多く、そこから三角形で姿が良いことを意味する「圭」の字が当てられたと言われています。

■「サケ」の読みの由来

身に筋があって裂けることから「さける」▶「さけ」になったというものや、アイヌ語で「夏の食べ物」を意味する「シャケンベ」が語源になった説、サケの身が酒に酔ったような赤色であることから「酒気(さかけ)」▶「さけ」になったなど、由来には諸説あります。

■豆知識⑤『鮭とサーモンの違い』

「鮭」を英語読みすると「サーモン」になると思っている人が多いですが、実は両者はまったく違う種類の魚にあたります。

一般的なサーモンは「トラウトサーモン」のことを指し、鮭が「海水魚」なのに対し「トラウトサーモン」は「淡水魚」に属します。また、鮭は食べるときに加熱が必要ですが、「トラウトサーモン」はその必要がなく、生食することが可能です。

鰊・鯡(ニシン)

祝い膳やニシンそばとして食べる他、卵(=数の子)がおせちにも使われている、縁起魚の「ニシン(鰊、鯡)」は、春に産卵目的で沿岸にやって来ることから別名で「春告げ魚」と呼ばれています。

漢字表記「鰊」の右側の「柬」には若いの意味があり、これはニシンが「小魚」であることを示しています。もう一つの表記の「鯡」は、江戸時代に松前藩(北海道)の人が「ニシンは魚に非ず、松前の米なり」と唱えたことに由来するものです。

■「ニシン」の読みの由来

身を2つに割いて食べるので「二身」▶「ニシン」になったという説や、両親がそろっている人が必ず食べなければならない魚だったので「二親」▶「ニシン」になったなど、由来には諸説あります。

鱒(マス)

塩焼きにしても美味しい「マス」の漢字表記「鱒」の右側の「尊」は「赤い目の魚」を意味し、中国においての「鱒」は「カワアカメ」と呼ばれる目の赤いコイ科の淡水魚を指していました。

日本の「マス(サクラマス)」には、産卵期を迎える頃にお腹が赤くなる特性があり、その赤い色を「カワアカメ」になぞらえて「鱒」の漢字を当てたと言われています。

■「マス」の読みの由来

朝鮮の方言で「マス」が「松魚(マツノウオ)」と呼ばれていて、それが「マスノウオ」▶「マス」に変化したというものや、大きくて繁殖力が強いことから「増す」▶「マス」になったなど、由来には諸説あります。

鰻(ウナギ)

夏バテ防止に土用の丑の日に食される、高たんぱくで栄養満点の「ウナギ」。

漢字の「曼」にはつやがあって長いの意味があり、うなぎのぬるぬるした長い見た目にちなんで「鰻」の漢字が当てられています。

■「ウナギ」の読みの由来

体が長い「うなぎ」は、古くは「む(=身)なぎ(=長い)」と呼ばれていて、それが「うなぎ」へと変化したと言われています。他にも、天然うなぎの胸の色が黄色いことから「胸黄(むなぎ)」▶「うなぎ」になったとする説もあります。

鯑(かずのこ)

お正月のおせち料理に欠かせない縁起物の「かずのこ(鯑)」。

漢字の 「晞」には「乾かす」の意味があり、ニシンの卵を乾燥させて作ることから「鯑」の字が当てられたと言われています。

他にも「かずのこ」の子孫繁栄を願う(=希)縁起の意味から「鯑」になったとする説もあります。

■「かずのこ」の読みの由来

一度にたくさんの数の卵(=数の子)を産むからというものや、古名で「カドイワシ」と呼ばれるニシンの子どもであるから【=カドの子▶かずのこ】など、由来には諸説あります。

鰈(カレイ)

海底の砂地に生息する海水魚の「カレイ」は、葉っぱのような平たい見た目が特徴で、その外見にちなんで「鰈(=魚+葉)」の漢字が当てられています。

■「カレイ」の読みの由来

魚のエイに似ていて、枯れた木の葉のような色をしていることから、古くは「カラ(枯ら)エイ」と呼ばれていて、それが「カレイ」に変化したと言われています。

■豆知識『カレイとヒラメの違い』

見た目が非常に似ている「カレイ」と「ヒラメ」は、かつては同一の魚だと考えられていましが、現在では別々の漢字を当てて区別しています。

一般的には、胴の部分を手前に置いた時に目が体の左にくるものを「ヒラメ」、右にくるものを「カレイ」と呼んでいます(=左ヒラメの右カレイ)。

他にも口の形を見て、大きな口で鋭い歯を持つのが「ヒラメ」、おちょぼ口で歯がほとんどないのが「カレイ」とすることもあります。

鱸(スズキ)

海岸近くや河川に生息する大型肉食魚の「スズキ」は、成長によって呼び名が変わる出世魚としても知られています。(コッパ▶セイゴ▶フッコ▶スズキ)

漢字表記「鱸」の「慮」には「並ぶ」の意味があり、スズキの特徴的なエラの並び方からこの字が当てられたと言われています。また「慮」には「黒い」の意味もあり、スズキの黒いウロコに由来して「鱸」になったとする説もあります。

■「スズキ」の読みの由来

江戸時代の本草学者の「貝原益軒(かいばらえきけん)」がこの魚を「すすぎ洗いしたような白い美しい魚だ」と称したことに由来します。

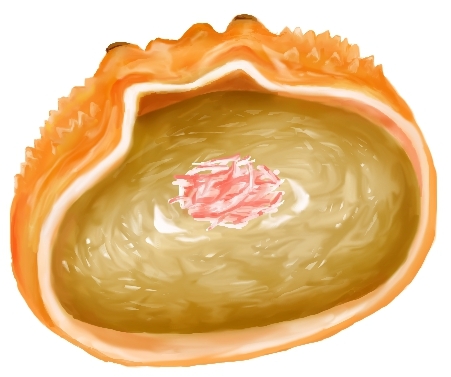

雲丹・海胆(ウニ)

塩を用いて加工した「塩ウニ」が日本三大珍味の一つにもなっている、お寿司の定番「ウニ」。

漢字表記には「雲丹」と「海胆」の2種類があり、一般的に海の中で生きているウニに対しては「海胆」を、加工された食品のウニには「雲丹」を用います。

「海胆」は、ウニの中身が動物の「肝臓(=胆)」に似ていることにちなんだもので、「雲丹」は、ウニの見た目が「赤い(=丹)雲」のようであることに由来するものです。

■「ウニ」の読みの由来

読みの「ウニ」の語源は、漢字表記の「海胆(うみに)」にあります。

■豆知識⑥『日本三大珍味』

「日本三大珍味」と呼ばれる「うに」「からすみ」「このわた」の3つの食材。

ここでの「うに」は「生うに」ではなく、塩と混ぜ合わせた「塩ウニ」のことで、「からすみ」はボラの卵巣、「このわた」はナマコの腸の塩辛を表します。

「からすみ」という名前は、中国(=唐)から伝わった墨に似た食べ物であることに由来するもので、「このわた」は、ナマコの異称の「こ」と「腸(=わた)」を組み合わせたものです。

河豚(フグ)

「ふぐちり」や「てっさ」でお馴染みの「フグ」は、テトロドトキシンという猛毒を持ち、運悪く毒にあたると命を失うことから、別名で「てっぽううお」と呼ばれています。

漢字表記の「河豚」は、「河・川」で釣り上げた時の鳴き声と見た目が「豚」に似ていることにちなんだものです。

■「フグ」の読みの由来

平安時代に「布久(ふく)、布久閉(ふくべ)」と呼ばれていたものが、江戸時代に「フグ」に変化したというものや、敵に襲われた際に大きく腹を膨らませることから「膨れる」▶「ふぐ」になったなど、由来には諸説あります。

■豆知識⑦『てっさの由来』

身が透けて見えるくらいに薄切りにしたフグの刺身のことを「てっさ」と言いますが、これは、フグの毒がよくあたることから付いた異名「てっぽううお」の「てっ」と刺身(さしみ)の「さ」に由来するものです。

海老・蝦(エビ)

お寿司や天ぷらにして食べると美味しい「エビ」の漢字表記には「蝦」と「海老」の2種類があり、一般的に「蝦」は海中で素早く泳ぐ桜エビなどを、「海老」は海底で歩き回る伊勢海老などを表す際に用います。

「蝦」は、体か曲がった(=叚)エビの特徴に由来するもので、「海老」は、エビの曲がった腰と白い髭を「老人」に見立てたものです。

■「エビ」の読みの由来

体色がブドウ色に見えることから、エビはかつて「葡萄(えび)」と表記されていました。読みの「エビ」はそれに由来するものです。

■豆知識⑧『エビを茹でると赤くなる理由』

「エビ」が食べている藻の中には「アスタキサンチン」という赤い色素の元になる物質が含まれています。

通常この物質は、エビの体内でたんぱく質と結合して「灰色」を呈していますが、加熱すると化学変化が起きてたんぱく質が分離。本来の「赤色」が現れ、エビが赤く色付いて見えるのです。

蛸(タコ)

寿司ネタだけでなく、たこ焼きとしても人気がある「タコ」は、古くは海に棲むクモ(=蛸)のような生き物の意味で「海蛸子(かいしょうし)」と呼ばれていました。

漢字表記の「蛸」は、その「海蛸子」の省略形になります。

■「タコ」の読みの由来

読みの「タコ」は、足が多いことを意味する「多股(たこ)」に由来するものです。

蟹(カニ)

刺身やボイルで食べると美味しい、冬が旬の高級食材の「カニ」は漢字で「蟹」と表記します。

「蟹」の上部の「解」は、刀で牛の体から角を切り離す(=バラバラにする)ことを意味し、これは包丁を使わずにばらすことができる「カニ」の特徴を表しています。

下側の「虫」は、昆虫の「虫」のことではなく、「蛇」や「蛙」で示されるような「小動物の総称」を表したものです。

■「カニ」の読みの由来

茹でると甲羅が赤く(=丹)なるので「甲丹・殻丹(かに)」の字を当てたとする説や、海よりも川のカニのほうが身近なので「川庭(カワニハ)」▶「カニ」になった説、甲羅が堅くすぐ逃げてしまう習性があることから「堅逃げ(かたにげ)」▶「カニ」になったなど、由来には諸説あります。

■豆知識⑨『カニに脳みそはない!?』

甲羅をパカッと開けたときに目にとまる茶色のペースト状の「カニみそ」。これをカニの脳みそだと思っている人がいますが、実はこれ、脳ではなく肝臓とすい臓が一緒になった「中腸腺(ちゅうちょうせん)」と呼ばれる消化器官なんです。

「中腸腺」は、節足動物・軟体動物において、消化を助ける働きを持つとともに、栄養を蓄える機能があります。

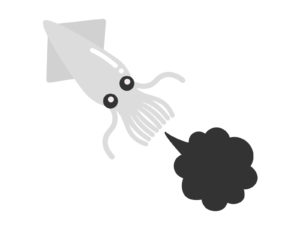

烏賊(イカ)

刺身や天ぷらの他、さきいかや燻製(くんせい)などのおつまみとしても人気が高い「イカ」。

漢字表記の「烏賊」は、死んだふりをして海面に浮かぶイカを、カラス(烏)が捕ろうとつついたところ、逆に捕まり海中に引きずり込まれた(襲われた=賊)という逸話に由来するものです。

■「イカ」の読みの由来

イカの形がいかめつく角張っているので「イカ」と呼ばれるようになったという説や、「白く(=い)て堅い(=か)」特徴から「イカ」になったなど、由来には諸説あります。

■豆知識⑩『イカとタコのスミの違い』

敵から身を守るためにイカやタコが「スミ」を吐くことは有名ですが、実はそれぞれの「スミ」は、性質がまったく異ります。

以下は、タコとイカの「スミ」の相違点のまとめになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◯イカのスミ・・粘り気があり、分身のように水中を漂う。天敵はその分身を本物と勘違いして襲うので、その隙を見てイカは逃げる。

●タコのスミ・・イカのスミよりもさらさらとしている。煙幕のように吐いて天敵の視界を遮断し、その間に逃走する。

寿司屋の湯呑みの難読漢字【付録】

付録として、「お寿司屋さんの湯呑みに書かれた魚へんの難読漢字」の一覧表を載せておきました。記事で紹介できなかった漢字が多くあるので、気になるものは自身で由来や語源を調べてみてください。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

魚へんの一文字の漢字だけでさまざまな魚が表現されているというのは、どこか興味深いですね。

今回ご紹介した漢字はいわゆる「お寿司の定番モノ」で、寿司屋さんに行ったときの雑学ネタとしても役立つので、由来とセットにして覚えておきましょう。

「寿司ネタ」以外に、「動物編」や「食べ物編」などの記事も投稿しています。興味がある方は下記リンクも合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

コメント