こんにちは、

りんとちゃーです。

スーパーや八百屋で見かける、色彩豊かな野菜と果物。

食物繊維やビタミンなどの各種栄養素が豊富な野菜と果物は、健康を維持するためにも普段の食事に取り入れたいものです。

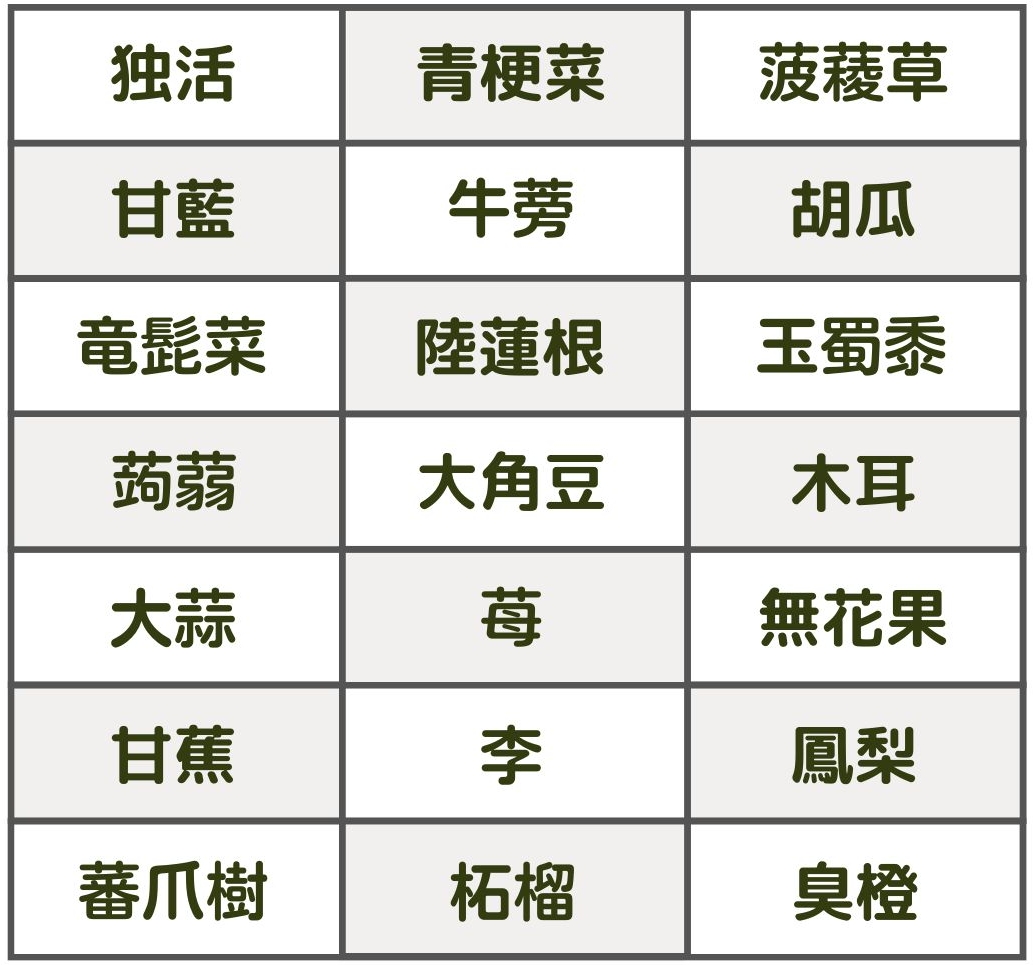

野菜と果物には読み方の難しい漢字が数多く存在し、それら難読漢字は、漢字検定やクイズ番組にもよく出題されています。

以下の野菜・果物に関する難読漢字、皆さんはいくつ答えられますか。

正解の読み方を含め、記事では以下のことをまとめています。

■野菜・果物の写真と簡単な説明

■漢字表記と読みの由来

■野菜・果物にまつわる雑学

『野菜・果物の難読漢字』の由来や背景を学びながら、楽しく漢字をマスターしていきましょう。

独活(ウド)

シャリシャリとした食感と独特の香りが特徴の春野菜の「ウド」は、成長すると2m以上になる大型の草本植物で、風が吹かなくても自ら揺れて動くように見えることから、一人で(=独)動く(=活)の意味で「独活」の漢字が当てられています。

読み「ウド」の由来・語源

読みの「ウド」は、土の中(ウヅ【埋】・ト【処】)の芽を食用にしていることにちなんだものです。

■豆知識①『ウドの大木(たいぼく)』

育ちすぎたウドは食べることができず、さらに茎が柔らかくて材木としても役立たないことから、「図体ばかり大きくて役に立たない人」とのことを「ウドの大木」と慣用句で表現します。

青梗菜(チンゲン菜)

シャキシャキとした歯ざわりが特徴の、中華料理に欠かせない食材の「チンゲン菜」は漢字で「青梗菜」と表記します。

これはチンゲン菜の見た目を表していて、「青」は「緑色」、「梗」は「堅い茎」、「菜」は「野菜」を意味します。

「チンゲン菜」はもともと日本には存在しなかった野菜で、栽培されるようになったのは1970年の日中国交正常化以降だと言われています。ちなみに、茎が白い品種は「チンゲン菜」と区別して「白菜(パクチョイ)」と呼んでいます。

読み「チンゲンサイ」の由来・語源

読みの「チンゲンサイ」は、「青梗菜」の中国読み「チンゴンツァイ」に由来するものです。

菠薐草(ほうれん草)

ビタミンとミネラルが豊富な、緑黄色野菜の代表格「ほうれん草」。

漢字表記の「菠薐草」は、原産地ネパール(ペルシャ)の中国表記「菠薐」に由来するもので、「菠薐」の中国音「ホリン/ポーリン」が日本に伝わった際に変化して「ほうれん」の読みになったと言われています。

■豆知識②『ポパイがほうれん草を好きな理由』

アメリカのアニメヒーロー「ポパイ」の大好物が「ほうれん草」(※正確には缶詰め)であることは有名ですが、その理由を皆さんは知っていますか?

当時のアメリカでは「ほうれん草」が嫌いな子どもが多く、「栄養豊富なほうれん草を何とか食べさせたい」という保護者の声が多数上がっていました。

そんな保護者の意見を聞いて、米国ベジタリアン協会が、ポパイに美味しそうに「ほうれん草」を食べさせて、子どもたちにそれを真似してもらってはどうか?とアニメ会社に提案。結果、「ほうれん草」が大好物のヒーロー「ポパイ」が誕生することになったのです。

牛蒡(ごぼう)

独特の香りと歯ごたえが特徴の、日本人にはお馴染みの根菜「ごぼう」。

中国では、四字熟語の「鶏口牛後(けいこうぎゅうご)」(=大きな組織の末端にいるよりは、小さな組織のトップであれ)で示されるように、一般的に大きなものは「牛」と表記されています。

「ごぼう」はキク科の「蒡」によく似ており、その「蒡」よりも大きい(=牛)植物の意味で「牛蒡」の漢字が当てられたと言われています。

読み「ごぼう」の由来・語源

読みの「ごぼう」は、漢字表記の「牛(ご)蒡(ぼう)」をそのまま読んだものです。

■豆知識③『「きんぴらごぼう」の名前の由来』

ごぼうを細切りにして、醤油・砂糖・酒などで味付けし、唐辛子で辛味をつけた「きんぴらごぼう」。

その風変わりな名前の由来は、江戸時代に流行した人形浄瑠璃(※1)の主人公・坂田金平(さかたきんぴら)にあり、彼の強さを、固くて辛い料理の特徴になぞらえて「きんぴらごぼう」と呼ぶようになったと言われています。

(※1)人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)・・歌舞伎・能楽と並ぶ日本三大古典芸能の一つで、三味線で伴奏する語り物【=浄瑠璃】に合わせて人形を操る音楽劇のこと。

甘藍(キャベツ)

炒めたり煮たり生で食べたりと、どんな調理法でも美味しく食べられる万能野菜の「キャベツ」は漢字で「甘藍(かんらん)」と表記します。

江戸時代にオランダから伝わった当時のキャベツは観賞のためのもので、現在のように丸形ではありませんでした。

見た目で言うと「葉牡丹」に近く、中国で「葉牡丹(はぼたん)」が「甘藍」と呼ばれていたことにちなんで、後に「甘藍」の漢字が当てられることになりました。

読み「キャベツ」の由来・語源

「キャベツ」の読みは、英語の「cabbage(キャベッジ)」をもとにしていて、「cabbage」の語源はラテン語で「頭」を意味する「caput」にあります。

胡瓜(きゅうり)

生でそのまま食べる他、漬物や酢の物にしても美味しい「きゅうり」。

中国の西方地域にあった少数民族の国がかつて「胡」と呼ばれていて、その「胡」で採れた「瓜」であったことにちなんで「胡瓜」の漢字が当てられています。

読み「キュウリ」の由来・語源

「胡瓜」は中国読みで「クークワ」と発音し、日本に伝わった際に発音しにくい「クワ」の音が「ウリ」に読み変えられて、「クーウリ」▶「キュウリ」になったと言われています。

■豆知識④『きゅうりは世界一栄養が少ない!?』

「きゅうり」は95%以上が水分でできていて、含まれる栄養分が微量であることから、世界一栄養の少ない(正確には最もカロリーが低い)野菜としてギネスに認定されています。ちなみに、世界一栄養のある食品としてギネス認定されているのは、森のバターの異名がある「アボカド」です。

秋葵/陸蓮根(オクラ)

ヘルシー野菜として女性に人気がある、アオイ科トロロアオイ属の「オクラ」は、古代エジプトでも栽培された歴史ある野菜です。

漢字表記の「秋葵」は、旬の時期(6~8月)がちょうど旧暦の秋にあたることに由来するもので、他にも、穴の開いた断面が蓮根(れんこん)のように見えることにちなんで「陸蓮根」と表記する場合もあります。

読み「オクラ」の由来・語源

読みの「オクラ」は、英語の「okra」からの借用語で、語源は西アフリカ・ガーナのトウィ語「nkram(ンクラマ)」にあります。

■豆知識⑤『オクラの実のなり方は上向き?下向き?』

一般的に、果実の付き方と花の咲き方には相関関係があり、下向きに花が咲くものは下に垂れて実を付け(トマトやナスなど)、花が上向きに咲くものは上向きに実を付けます。ただし例外的に、花が上向きであっても、ゴーヤのように細長く重みがあるものの場合は下に垂れ下がって実がなります。

アオイ科のオクラの花は、咲き方が上向きで、さらに実が乾燥して固くなるタイプなので下に垂れ下がることもなく、上向きに立つようにして実を付けます。

竜髭菜(アスパラガス)

春の野菜で食卓に彩りを与えてくれる「アスパラガス」は異称で「オランダキジカクシ」と呼ばれています。これは、キジが身を隠すことができるくらいに葉が生い茂るその特徴に由来するものです。

新芽の頃の「アスパラガス」は、穂先がしっかりと締まっていて、夏が過ぎるとそれが1メートルくらいに成長し、細長い枝を周囲に広げ始めます。漢字表記の「竜髭菜」は、その広がった細い枝が竜の髭に見えたことにちなんだものです。

読み「アスパラガス」の由来・語源

読みの「アスパラガス」の語源は、英語の「asparagoidas」にあります。

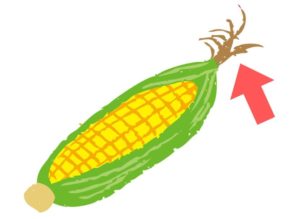

玉蜀黍(トウモロコシ)

ポップコーンの原料で、焼いても茹でても美味しい「トウモロコシ」。

「トウモロコシ」は、16世紀の安土桃山時代にポルトガル人によって持ち込まれた植物で、中国(唐)から渡来した植物の「モロコシ」によく似ていたことにちなんで「トウ(唐)モロコシ」と呼ばれていました。

「モロコシ」は漢字で表記すると「唐黍・蜀黍」となり、そのまま「唐(トウ)+唐黍(モロコシ)」とすると意味が被ってしまうので、「唐」の代わりに「玉」を当てて「玉蜀黍」の漢字にしたと言われています。

※「玉」はトウモロコシの美しい黄金色の見た目を意味する漢字。

■豆知識⑥『トウモロコシのひげと種』

トウモロコシの先端に生えている「ひげ」の一本一本は、「種子」の一つひとつと繋がっていて、ひげの本数と種の数は一緒になります。

つまり、ひげの多いトウモロコシほど、実がぎっしり詰まっていることになるので、スーパーで品定めする時の参考にしてみてはいかがでしょうか。

蒟蒻(こんにゃく)

「こんにゃく」は、こんにゃく芋をすりつぶしたもの、もしくは、こんにゃく精粉(=こんにゃく芋を乾燥させて粉状にしたもの)を水に溶かし、凝固剤を加えて固めたもののことで、一般的に白と黒の2種類があります。

「こんにゃく芋」は、湿気や日照り・病気に弱く、その特徴にちなんで外部環境に弱いことを示す「蒻」と根野菜を表す「蒟」が漢字として当てられています。

読み「こんにゃく」の由来・語源

読みの「こんにゃく」は、中国語の呉音(※2)の「コニャク」に由来するものです。

(※1)呉音(ごおん)・・六朝(りくちょう)時代の中国「呉」地方の音。仏教語に多く用いられている。

■豆知識⑦『白と黒のこんにゃく』

こんにゃくの皮を取り除いて作る「白いこんにゃく」は、売り出した当時はその見た目で敬遠され、まったく売れませんでした。

そこでメーカーが、「白いこんにゃく」にひじきなどの海藻粉末を混ぜ、昔のこんにゃくの色にわざと似せて「黒いこんにゃく」として販売。その名残で、現在では白と黒の2種類のこんにゃくが混在して売られています。

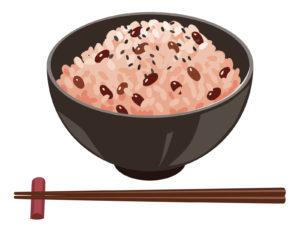

大角豆(ささげ)

若さやの部分を炒めたり、乾燥させた中の豆を「赤飯」として炊いて使う「ささげ」は、見た目が「小豆」によく似ていますが、「小豆」とはまったく別の植物にあたります。

漢字表記の「大角豆」は、端の部分が四角い形状をしていることにちなんだもので、和名の「ささげ」の由来には、次の2つの説があります。

●畑になっている時のさやのつき方が手に持ったものを捧げる形に似ていることから、「捧げる」▶「ささげ」になった。

●「細い牙のような形」を意味する「細々牙(さいさいげ)」が転じて「ささげ」になった。

■豆知識⑧『赤飯に「ささげ」を入れる理由』

赤飯には「小豆」を入れるのが一般的ですが、関東では「小豆」の代わりに「ささげ」が用いられています。これは、煮ると割れてしまう「小豆」が切腹を連想させ、武士たちに敬遠されていた歴史的背景があるからです。

木耳(きくらげ)

コリコリした食感が特徴の「きくらげ」の漢字表記「木耳」は、形が人間の「耳」に似ていることに由来するものです。

なお、「きくらげ」の英語表記は「Judas’ear」で、これは、キリストを裏切った「ユダ(Juda)」が首を吊った木から、「耳(ear)」のようなキノコが生えたという説話がもとになっています。

読み「きくらげ」の由来・語源

食べた時に干したクラゲのような味がすることから、樹木に生えるクラゲ(=木・クラゲ)の意味で「きくらげ」と呼ばれています。

大蒜(にんにく)

強烈な匂いが特徴の、強壮・スタミナ増強効果がある「にんにく」の漢字表記は「大蒜」で、「蒜(ひる)」は強い香りを放つユリ科の植物の総称のことを指します。

「にんにく」は、野草の「野蒜(のびる)」と区別するために「大蒜(おおびる)」と呼ばれていました。

■豆知識⑨『にんにくと忍辱』

読みの「にんにく」は、仏教用語の「忍辱(にんにく)」を語源にしていて、「忍辱」とは「侮辱や苦しみに耐え忍び心を動かさない」という意味です。

僧侶が苦行(=忍辱の修行)に耐えるために、体力を養う目的で好んで「にんにく」を食べていたと言われています。

苺(イチゴ)

クリスマスケーキに欠かせないバラ科の「イチゴ」には、一つの株に次々とたくさん実をつける特徴があります。

漢字表記の「苺」は、どんどんと子株を生み出す【=母】そのイチゴの特徴にちなんだものです。

読み「イチゴ」の由来・語源

読みの「イチゴ」は、大和言葉の「イチビコ(伊致寐姑)」の「ビ」が中略されたものです。

■豆知識⑩『イチゴブランド「博多あまおう」』

粒が大きく、濃厚な味わいが特徴の福岡県のブランドいちご「博多あまおう」の「あまおう」は、「赤い・丸い・大きい・美味い」というキャッチコピーの頭文字(あかい・まるい・おおきい・うまい)からとったものです。

他にも「博多あまおう」には、「甘いイチゴの王様(=甘王【あまおう】)になりますように」という生産者の願いが込められています。

無花果/成日果(いちじく)

つぶつぶ食感と独特の甘みが特徴のフルーツ「無花果(いちじく)」は、漢字の通りの花の無い果実(=花が咲かない植物)なのかと思いきや、実は花を咲かせます。

花が咲くのは果実の内側で、そのままの状態では花を確認することができません。つまり、外から花を見ることができ無い果実なので「無花果」と呼ばれているわけです。

ちなみに「いちじく」は、別表記で「映日果」と書き、これは、原産国のイラン(ペルシャ)で「アンジール(anjir)」と称されていた「いちじく」が、中国に伝わった際に「映日果」へと呼び名が変わったことに由来します。

「いちじく」の由来・語源

読みの「いちじく」の語源には、次の3つの説があります。

①一日に一個ずつ熟すのことから「いちじゅく」と呼ばれるようになり、それが「いちじく」になった。

②映日果の音読みである「えいじつか」がなまった。

③映日果の中国読みである「インジクォ」が変化した。

甘蕉/実芭蕉(バナナ)

一般的に「バナナ」は、バショウ科バショウ属の植物のうちで、果実を食用にできるものの総称を指します。

果実を食用にできないバショウ科バショウ属の植物に「芭蕉」というものがあり、それと見た目がよく似ていることにちなんで、「バナナ」に「実芭蕉」の漢字が当てられたと言われています。

他にも、植物の「芭蕉」とバナナの味の「甘い」を組み合わせて「甘蕉」と表記することもあります。

「バナナ」の由来・語源

読みの「バナナ」は、「手を広げたような房のかたち」を意味するアラビア語「banan」と南アフリカ語「banema」に由来するものです。

■豆知識⑪『バナナの皮を踏むとなぜ滑る?』

「バナナ」の皮の内側には、ヌルヌルとした粘液を含む小胞がびっしりと並んでいます。皮を踏むとそれらがつぶれて中の粘液が飛び出し、摩擦力が低下することで、あの独特の滑りが生まれるのです。ちなみに、バナナの皮の滑りやすさは、雪の上のスキー板とほぼ同じだそうです。

李(すもも)

爽やかな酸味が特徴の「すもも」の漢字表記は「李」です。「李」には「樹木(=木)の枝にたくさんの果実(=子)を実らせる果物」という意味があります。

ちなみに「すもも」と言えば、「すももも桃も桃のうち」の早口言葉で有名ですが、実際の「すもも」は「桃」の仲間ではなく、バラ科の植物にあたります。

「すもも」の由来・語源

読みの「すもも」の「もも」は、「桃」に見た目が似ていることにちなんだもので、「す」は、酸味が強い(=すっぱい)果実の特徴を表現したものです。

■豆知識⑫『プラムとプルーン』

「すもも」には「プラム」と「プルーン」の二つの呼び名があり、海外では特に区別なく両方の名前が使われていますが、日本では、丸型の「日本すもも」を「プラム」、細長い紫色の「西洋すもも」を「プルーン」と呼び分けるのが一般的です。

鳳梨(パイナップル)

トロピカルフルーツの王者である「パイナップル」は、鋭い剣状の葉っぱと赤身のある果皮が特徴的で、中国における伝説の霊長の「鳳凰(ほうおう)」の尾羽に見た目が似ていることにちなんで「鳳梨(ほうり)」の漢字が当てられています。

「パイナップル」の由来・語源

「りんご」を意味する英語の「apple」には「木になる果実・果物」という広義の意味があり、松ぼっくり(=pine)のような見た目の果物(=apple)の意味で「pineapple(パイナップル)」と呼ばれています。

■豆知識⑬『パイナップルは土に植えると育つ!?』

パイナップルの果実の上についている葉の部分は「クラウン(冠)」と呼ばれていて、市販のパイナップルでも「クラウン」が傷んでいなければ、土に植えて育てることが可能です。ちなみに、こういった特性を用いてパイナップルを栽培することを「クラウン挿し」と言います。

蕃瓜樹/万寿果(パパイヤ)

熱帯アメリカ原産のトロピカルフルーツの「パパイヤ」の代表的な漢字表記は「蕃瓜樹」と「万寿果」の2つです。

「蕃」は中国語で「外国」という意味で、パパイヤが外国由来の果物であることを表しています。「瓜」はウリ科のウリのことを指し、厳密にいうとパパイヤはウリ科ではありませんが、果実の形状がスイカをはじめとするウリ科の植物に似ているので、この字が当てられています。

「万寿」は「長寿」という意味で、これは、パパイヤが健康効果の高い(=長寿につながる)果物であることにちなんだものです。

読み「パパイヤ」の由来

読みの「パパイヤ(正式にはパパイア)」の語源は、英名の「papaya」にあります。

石榴/柘榴(ザクロ)

古代神話にも登場する「ザクロ」は、実の中にルビーのような赤い粒がぎっしりと詰まった特徴を持つ果物です。

ペルシャ北部の「安石国」からシルクロードを通って中国に伝わったザクロは、当初は形が瘤(こぶ)に似ていることから「安石瘤」と呼ばれていて、それが後に「石瘤」▶「石榴」へと変化していったと言われています。

読み「ザクロ」の由来

中国読みの「ジャクリュウ」が訛って「ザクロ」になった説や、イランとその周辺地域に連なる「ザクロス山脈」の名前に由来するなど、いくつかの説があります。

臭橙/香母酢(カボス)

焼き魚の添え物の他、酢の物やドレッシング、ポン酢などにも使われる万能果実の「カボス」は漢字で「臭橙」と表記します。これは「カボス」が、独特の香りがある(=臭)ミカン科の果実(=橙)であることにちなんだものです。

他にも、香りが良い果汁(=酢)の特徴を読みの音にそのまま当てて、「香母酢」と表記することもあります。

読み「カボス」の由来

江戸時代に蚊をいぶす(=追いやる)ためにカボスの皮を使う風習があり、そこから「蚊いぶし」▶「かぶし」▶「かぼす」になったと言われています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回の記事では、普段私たちがスーパーで見かけるような定番の野菜・果物を紹介しましたが、いざ漢字で書かれると読めないものも多かったのではないでしょうか。

野菜と果物の難読漢字は、漢字検定やクイズ番組でよく出題される定番モノなので、一般教養として覚えておきたいところです。

また、別記事で「植物」や「動物」の難読漢字についてもまとめています。興味のある方は下記リンクも合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

コメント