こんにちは、

りんとちゃーです。

公園や道端で見かけるさまざまな種類の植物・草花。

色鮮やかで美しい花を見ていると、日々の生活で疲れた心もやんわり和むものです。

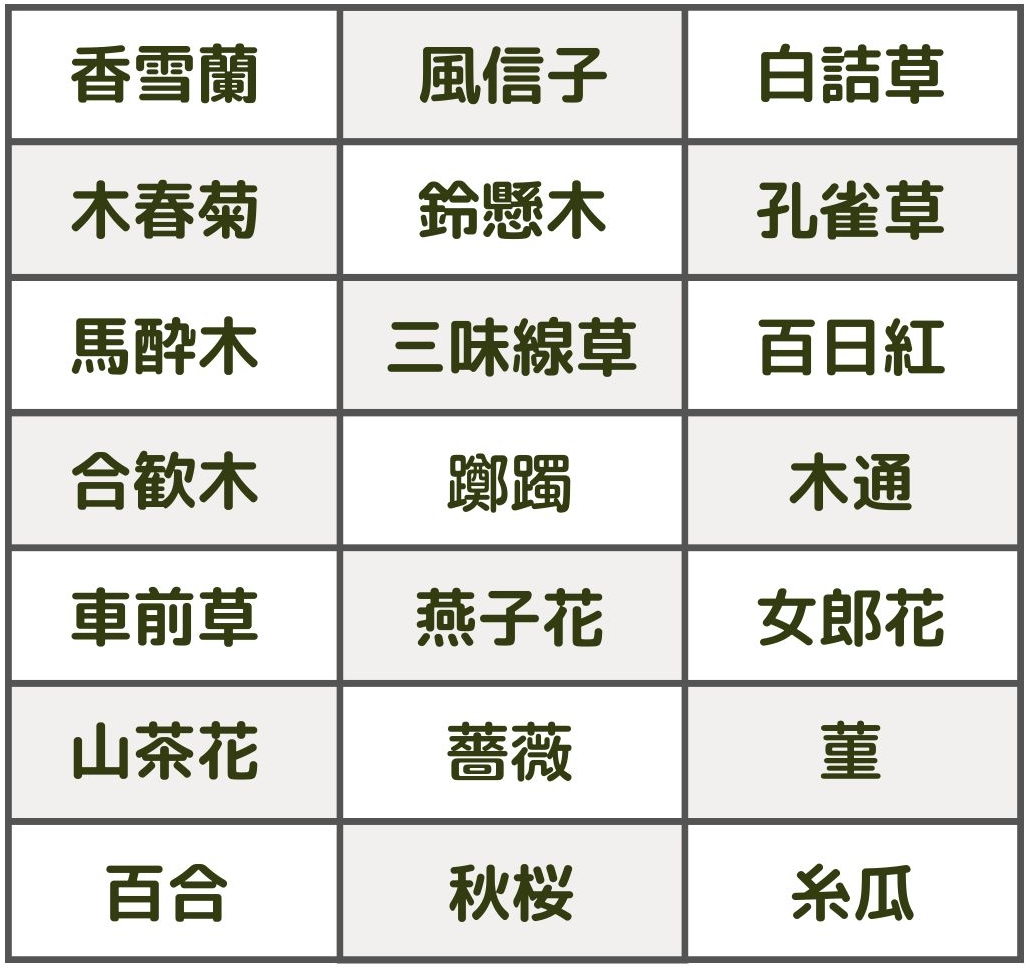

植物の漢字には、難しい読み方をするものが数多くあり、それら難読漢字は漢字検定やクイズ番組にもよく出題されています。

以下の植物に関する難読漢字、皆さんはいくつ読めますか?

正解の読み方も含め、記事では以下のことをまとめています。

■植物の写真と簡単な説明

■漢字の読み、和名と洋名の由来

■植物に関する雑学・豆知識

四季の風景を彩る、多様な植物の『難読漢字』を学びながら、楽しく漢字をマスターしていきましょう。

▼続きの記事『植物・草花編パート②』はこちら▼

■【植物・草花編②】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

香雪蘭(フリージア)

アヤメ科フリージア属の「フリージア」は、色味の強い鮮やかな花をつけるのが特徴で、その香りの良さから「バラ」や「キンモクセイ」と同様に人気があります。

和名の「香雪蘭(こうせつらん)」は、「蘭」のような花を細い茎に次々とつけ、「雪」のように白い花から良い「香り」が放たれるその特徴に由来するものです。

■読み『フリージア』の由来・語源

南アフリカで初めてこの花を発見したデンマークの植物学者・エクロンが、親友のドイツ人医師の「フレーゼ」に敬意を込めて「フリージア」と名付けたと言われています。

風信子(ヒヤシンス)

キジカクシ科ヒヤシンス属の「ヒヤシンス」は、チューリップやスイセンと並ぶ定番の球根植物で、爽やかな香りがするラッパ形の花を春の3~4月に咲かせます。

和名の「風信子」は、早春に漂う甘い香りを「風からの便り」にたとえたもので、ユリ(百合)に似た花の外観をしていることから別名で「錦百合(にしきゆり)」と呼ばれています。

■読み『ヒヤシンス』の由来・語源

「ヒヤシンス」の名前は、ギリシャ神話に登場する伝説の美少年「ヒュアキントス」の説話(下記参照)に由来するものです。

■豆知識①『ギリシャ神話「ヒュアキントス」』

太陽神アポロンと西風の神ゼフィロスに寵愛されていたヒュアキントス。そんな彼とアポロンが円盤投げをして遊んでいるのを見たゼフィロスは、嫉妬心にかられて、円盤を突風で吹き飛ばしてしまいます。

すると運悪く、飛ばされた円盤がヒュアキントスの額に激突。結果、彼は命を落とし、その時流れた血の中に咲いた花にヒュアキントスの名前(=ヒヤシンス)が付けられることになったと言われています。

白詰草(クローバー)

「白詰草(しろつめぐさ)」の異名を持つ、マメ科シャクジソウ属の「クローバー」。

「白詰草」という名前は、オランダと貿易を行っていた江戸時代の港でのエピソードに由来します。

当時、荷物(=ガラスの器)の破損を防ぐためのクッションとして使われていてた「おがくず」が大量に不足し、人々は身近にあった「クローバー」で代用して隙間を詰めていました。そこから「クローバー」のことを、「隙間を詰める白い草」の意味で「白詰草」と呼ぶようになったと言われています。

■読み『クローバー』の由来・語源

ギリシャ神話の「ヘラクレス」が持つ3つこぶの「棍棒」の形に似ていることにちなんで、ラテン語で「棍棒(こんぼう)」を意味する「clover(クローバー)」の名が付けられています。

■豆知識②『四つ葉のクローバーができる理由』

幸福のシンボルとして有名な四つ葉のクローバー。本来、クローバーは「三つ葉」ですが、遺伝的要因や環境要因によって、まれに変異体の「四つ葉」が生まれることがあります。

遺伝的要因で突然変異が起きる確率は非常に低く、私たちが公園や河原で見かける四つ葉のクローバーのほとんどが環境要因によるものです。一般的に、クローバーの茎の先端にできた「成長点」を、人が踏んで傷つけることによって「四つ葉」が生まれると言われています。

木春菊(マーガレット)

キク科キク属の「マーガレット」は、木質化した葉の形が「菊」に似ていて、さらに年数が経つと緑の茎が茶色のゴツゴツした「木」のようになることから、別名で「木春菊(もくしゅんぎく)」と呼ばれています。

「木春菊」の「春菊」は、野菜でおなじみの「春菊(しゅんぎく)」のことで、関西では「菊菜(きくな)」の名で親しまれています。日本や中国では食用にしていますが、他の国ではもっぱら観賞用だとか。

■読み『マーガレット』の由来・語源

純白の花びらが宝石の「真珠」のように見えることにちなんで、「真珠」を意味するギリシャ語「Margarites(マルガリテス)」の派生語「マーガレット」が読みに当てられています。

■豆知識③『マーガレットの恋占い』

マーガレットは、古くから恋占いに用いられていた花で、皆さんの中にも、子どもの頃に「好き、嫌い、好き・・」とマーガレットの花びらを一枚一枚取りながら恋を占った人がいるのではないでしょうか。

実は、花びらの数は植物によって決まっていて、マーガレットの花びらは奇数の21枚になっています。つまり、「好き」で始めれば必ず「好き」で終わります。恋占いは「好き」から始めるのがルールなので、乙女たちはそのことを知って、あえてマーガレットの花を選んでいたのかも知れません。

篠懸木・鈴懸木(プラタナス)

「プラタナス」は、修験者(山伏)が着る法衣の「篠懸衣(すずかけのころも)」についた球状の飾りに似ていることから、別名で「篠懸木(すずかけのき)」と呼ばれています。また、実が鈴のようにかかっていることにちなんで「鈴懸木」と表記する場合もあります。

成長が早いことを活かして街路樹や公園樹として広く植えられ、特に「紅葉葉鈴懸木(もみじばすずかけのき)」という品種を街中でよく見かけます。

■読み『プラタナス』の由来・語源

葉の幅が広く、枝が大きく広がることから、ギリシャ語で「広い」を意味する「Platys(プラティス▶プラタナス)」の名が付けられています。

孔雀草(マリーゴールド)

キク科タデラス科の「マリーゴールド」は、花びらが八重になって咲く姿が、羽を広げる孔雀に見えることから、別名で「孔雀草(くじゃくそう)」と呼ばれています。

花壇でよく見かけるのは「フレンチ・マリーゴールド」という品種で、開花期間が長く初心者にも育てやすいことから、ガーデニング用の花として人気があります。

■読み『マリーゴールド』の由来・語源

聖母マリアの祭日にこの花がいつも咲いていたことにちなんで、「聖母マリアの黄金の花」を意味する「マリーゴールド」の名が付けられています。

■豆知識④『マリーゴールドの防虫効果』

「マリーゴールド」の根や花から分泌される物質には、害虫の嫌がる成分が多く含まれています。また、発せられる匂いにも害虫の天敵を呼び寄せる効果があり、そういった利点から、虫除け対策のために他の植物と一緒にマリーゴールドがよく植えられています。

馬酔木(アセビ)

ツツジ科アセビ属の「馬酔木(アせビ)」は、国内にのみ自生する日本固有の植物で、春になると白やピンク色をした釣り鐘状の花を咲かせます。

漢字表記の「馬酔木」は、葉っぱを食べた馬が、毒によって神経が麻痺し、酔ったような状態になることにちなんだものです。

■読み『アせビ』の由来・語源

「馬酔木(アせビ)」は、野生動物が近づくのを避けるほどの毒性(毒成分:アセボトキシン)を持ち、古くは「毒のある実」と呼ばれていまいた。その呼び名が後に「悪し実(あしみ)」となり、最終的に今の「あせび」へと変化したと考えられています。

三味線草(ナズナ)

アブラナ科ナズナ属の「ナズナ」は、弥生時代に中国経由で日本に渡来した植物で、「春の七草(※1)」の一つにも数えられています。

(※1)春の七草・・1月7日の人日の節句に摘んで「七草粥(ななくさがゆ)」に入れる、七種の春の若菜のこと。「芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎょう)・繁縷(はこべら)・仏の座(ほとけのざ)・鈴菜(すずな)・蘿蔔(すずしろ)」の7つ。

葉から伸ばした柄が、三味線のばちに似ていることから「三味線草(しゃみせんそう)」と呼ばれていて、三味線を奏でる音が「ぺんぺん」と聞こえることにちなんで「ぺんぺん草(ぐさ)」と表記する場合もあります。

■読み『ナズナ』の由来・語源

「なずな」の名前の由来には、「撫でてみたいくらいに可愛らしい草」を意味する「撫で菜(なでな)」が変化したという説や、夏に枯れてしまうことを意味する「夏無(なつな)」から派生したなど、いくつかの説があります。

百日紅(サルスベリ)

ミソハギ科サルスベリ属の「サルスベリ」は、ピンクの小さい花を枝先に穂のように結ぶ特徴があり、その紅い花が、初夏から秋までの長い期間(=百日)咲くことにちなんで「百日紅」の漢字が当てられています。

■読み『サルスベリ』の由来・語源

読みの「サルスベリ」は、淡褐色の樹皮のところどころがはげていて、その部分の木肌が猿が滑るくらいにすべすべしていることにちなんだものです。

■豆知識⑤『サルスベリは笑いの木?』

サルスベリの木肌を指先で上下にさすると、枝先の花や葉が揺れ、まるで樹がくすぐったがっているように見えます。この現象にちなんで、一部地域ではサルスベリのことを「くすぐりの木」「こちょこちょの木」「笑いの木」と呼んでいます。

合歓木(ネムノキ)

夏に爽やかな色の花を咲かせるマメ科ネムノキ属の「合歓木(ネムノキ)」は、夜に眠ったように葉を閉じる性質があり、その特性にちなんで「眠りの木=ねむのき」と呼ばれています。

■漢字『合歓木』の由来・語源

漢字の「合歓」は、男女が共寝をして喜びを分かち合うことを表し、男女が共寝するようにぴったりくっついている葉の特徴にちなんで「合歓木」の漢字が当てられています。

躑躅(ツツジ)

ピンク色の花の奥に蜜があるツツジ科ツツジ属の「躑躅(ツツジ)」。

漢字の「躑躅(テキチョク)」は、「足踏みして立ち止まる・躊躇(ちゅうちょ)する」ことを表し、一説によると、「ツツジ」の花のあまりの美しさに道行く人が足を止めたことに由来してこの漢字が当てられたと言われています。

■読み『ツツジ』の由来・語源

「ツツジ」という呼び名は、筒状(つつじょう)になった花の外観にちなんだものです。

■豆知識⑥『ツツジの蜜を吸ってはダメ?』

皆さんは公園に咲いているツツジの根元の甘い蜜を吸ったことがあるでしょうか。一般的な「ツツジ」には毒性はありませんが、ツツジの仲間で外観がよく似た「レンゲツツジ」には毒性があるので注意が必要です。

両者は区別が難しく、誤って口にすると中毒症状を引き起こすケースもあるので、公園でツツジらしき花を見かけたら、決して蜜は吸わず、鑑賞するだけにとどめましょう。

木通(アケビ)

北海道以外の地域に自生する「アケビ」は、秋になると卵のような楕円形の実を枝先に結ぶ特徴があります。

漢字表記の「木通・通草」は、葉を切って吹くと空気が通るその特徴にちなんだものです。

■読み『アケビ』の由来・語源

熟すと果皮が裂けることから古くは「開け実(あけみ)」と呼ばれていて、それが「あけび」に変化したというものや、実の口を開けた姿が「あくび」をしているように見えるところから「あけび」になったなど、由来には諸説あります。

車前草(オオバコ)

「オオバコ」は、道端や公園によく生える野草の一種で、山菜として食べる他、葉や種皮が漢方薬に利用されています。

漢字表記は「車前草」で、これは、オオバコが車(=馬車や牛車)が通る道端にたくさん生い茂っていたことに由来するものです。

■読み『オオバコ』の由来・語源

道端に生える野草の中で、ひときわ大きい葉を付けるという意味の「大葉子」の読み「おおばこ」が語源になっています。

■豆知識⑦『オオバコの開花の時間差戦法』

「オオバコ」は花を下から上へと順番に咲かせることで知られていますが、その際まず雌花を咲かせ、後を追うようにして雄花を時間差で咲かせます。

これは、「オオバコ」が花粉を風に乗せて受粉する植物で、もし雌花と雄花を同時に咲かせてしまったら、同じ個体で受粉してしまう可能性があるからです。

燕子花/杜若(カキツバタ)

水辺や川辺などの湿地に生え、愛知県の県花にも指定されているアヤメ科の「カキツバタ」。

漢字表記には「杜若」と「燕子花」の2つがあり、「杜若」は、中国でツユクサ科のヤブミョウガを意味する「杜若(とちゃく)」が由来で、「燕子花」は、花の姿が飛んでいる「燕(つばめ/つばた)」のように見えたことにちなんだものです。

■読み『カキツバタ』の由来・語源

花の汁を使って布を染めていたことから、古くは「書き付け花」と呼ばれていて、それが「カキツバタ」に転じたと言われています。

■豆知識⑧『菖蒲(あやめ)・杜若(かきつばた)・花しょうぶの違い』

「優劣をつけられないくらい似ていて、選択に迷うこと」を意味することわざに「いずれアヤメかカキツバタ」があるように、同じアヤメ科に属する「菖蒲(あやめ)」「杜若(かきつばた)」「花しょうぶ」の3種は見た目がよく似ています。

そんな混同しがちな3つの植物は、以下の特徴で見分けることができます。

●アヤメ・・花びらの根元は黄色で、内側に筋が食い込んでいる(=文目模様)。

●カキツバタ・・花びらの根元は白色で、模様は入っていない。

●ハナショウブ・・花びらの根元は黄色で、その外側に筋が入っている。

女郎花(オミナエシ)

枝の先端に黄色い花を密集させて咲かせる「オミナエシ」は「秋の七草(※2)」の一つに数えられ、漢字では「女郎花」と表記します。

(※2)秋の七草・・秋を代表する草花7つ「萩(ハギ)・桔梗(キキョウ)・ススキ・葛(クズ)・女郎花(オミナエシ)・藤袴(フジバカマ)・ナデシコの花」のこと。奈良時代の歌人「山上憶良(やまのうえのおくら)」が万葉集の中で詠んだ和歌がルーツ。

「女郎」は、一般的に「遊女」の意味で使われていますが、もともとは身分の高い女性を指す言葉でもありました。

なお、同じオミナエシ科の植物の中で白い花を咲かせる種もあり、こちらは「男郎花(オトコエシ)」と呼ばれています。

■読み『オミナエシ』の由来・語源

「オミナ」は「女性」、「エシ」は古語の「へし(圧し)」を意味し、美女を圧倒するほどの美しい花を咲かせることにちなんで「オミナエシ」の字が当てられています。

山茶花(サザンカ)

古くから庭木として生け垣に利用されてきたツバキ科の常緑低木「サザンカ」。

「サザンカ」をはじめとするツバキ科の植物は葉の香りが良く、お茶に最適だったことから、中国では「山茶」と呼ばれていました。日本での漢字表記「山茶花」は、その「山茶」の花であることにちなんだものです。

■読み『サザンカ』の由来・語源

かつては漢字をそのまま読んで「サンザカ」としていたものが、江戸時代の倒置現象によって「サザンカ」になったと言われています。

■豆知識⑨『サザンカとチャドクガ』

椿によく似た「サザンカ」には、まれに「チャトクガ」が大量発生することがあります。体が毒針毛で覆われた「チャドクガ」は、触れるだけでかゆみや腫れを引き起こす厄介な虫なので、「サザンカ」を庭に植える際には、卵を事前に駆除するなどの予防対策を行いましょう。

薔薇(バラ)

美しい花弁からかぐわしい香りを放つ「バラ(薔薇)」は世界中で親しまれている植物で、数多くの園芸品種が存在します。

中国において「薔」は垣根を、「薇」は風にそよぐを意味し、垣根に咲いて風にそよぐ「つるバラ」のことを「薔薇」と呼んでいました。

この「薔薇」の字が平安時代に日本に伝わり、トゲのある低木(イバラなど)の総称として使われるようになったと言われています。

■読み『バラ』の由来・語源

トゲのある低木の「イバラ」の「イ」の字が欠落したものです。

菫(スミレ)

春に青紫の美しい花を咲かせる「スミレ(菫)」。

スミレの花の後方には「距(きょ)」と呼ばれる突起があり、この中に昆虫が好む蜜が入っています。

漢字の「堇」には「僅(わず)か・小さい」の意味があり、スミレが非常に小さい植物であることにちなんで、「堇」に「草」を冠した「菫」の漢字が当てられています。

■読み『スミレ』の由来・語源

花の形が大工道具の「墨つぼ(墨入れ)」に似ており、その「すみいれ」の「い」が欠落して「すみれ」になったと言われています。

百合(ユリ)

白・ピンク・黄などの色とりどりの花を咲かせ、芳醇な香りを放つユリ科の植物「百合(ユリ)」。

球根の「ユリネ」の皮(=鱗片)は一枚一枚むくことができ、それが何枚も(=百枚くらい)合わさっていることにちなんで「百合」の漢字が当てられています。

■読み『ユリ』の由来・語源

そよ風に揺れ動く花の様子(=揺すり)が語源とされています。

■豆知識⑩『立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花』

「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」は、美しい女性の立居振る舞いを形容することわざで、それぞれ次のような意味を持ちます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◯立てば芍薬(しゃくやく)

・・すらりと伸びた茎の先に美しい花を咲かす様子 =『女性の立ち姿』

◯座れば牡丹(ぼたん)

・・枝分かれした横向きの枝に花をつけるさま =『座っている女性の姿』

◯歩く姿は百合(ゆり)の花

・・しなやかな茎の先に咲いた花が風で揺れる姿 =『優雅に歩く女性の姿』

秋桜(コスモス)

「コスモス」は、秋空の下でそよそよと風に吹かれながら白やピンクの可愛らしい花を咲かせる植物で、漢字表記の「秋桜」は、秋に咲き、見た目が桜のように見えることにちなんだものです。

■読み『コスモス』の由来・語源

「コスモス」の語源は、ギリシャ語で「秩序・調和」を意味する「Kosmos」にあり、これは、規則正しく並ぶ花びらが、秩序立って調和しているように見えたことに由来します。

■豆知識⑪『セプテンバー・バレンタイン』

「コスモスの日」である9月14日は、「バレンタイン」の2月14日、「ホワイトデー」の3月14日に続いて、「セプテンバー・バレンタイン」と呼ばれていて、「ホワイトデー」からちょうど半年経ったこの日には、赤いコスモスを添えて贈り物を交換し、互いの愛を確認し合う風習があります。

ちなみに、「セプテンバー・バレンタイン」にはもう一つの意味があり、シンガソングライターの佐々木幸男(ささきゆきお)氏が作った同名の失恋ソングの歌詞に由来して、女性から男性に別れを切り出しても良い日とすることもあります。

糸瓜(ヘチマ)

食用やたわしとして利用されているウリ科の「糸瓜(ヘチマ)」は、果実に「繊維(糸)」があることから、かつては「糸瓜(イトウリ)」と呼ばれていました。

この「イトウリ」の頭の「イ」が時とともに省略されて「トウリ」となり、最終的に現在の「ヘチマ」へと呼び名が変化したと言われています。

それにしてもなぜ「トウリ」が、似ても似つかない「ヘチマ」へと変わることになったのでしょうか。これを理解するためには、日本の「いろは歌」を思い出す必要があります。

「いろは歌」の出だしは、

いろはにほへとちりぬるをわかよた

です。

ここで注目したいのが、「トウリ」の「ト」の場所。「へ」と「ち」のあいだにありますよね。つまり、「へとチの間(マ)」だから「ヘチマ」になったというわけです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

一般的な漢字の勉強法では、一問一答で丸暗記することが多いですが、そうやって覚えたものは長く記憶に残らないと言われています。

なので、多少時間がかかっても、その漢字が当てられた由来・背景をきちんと調べて、記憶の定着率を高められるように工夫したいところです。

今回の「植物編」以外にも、「動物編」や「食べ物編」などの記事を投稿しています。下記にリンクを貼っておきましたので、興味のある方は合わせてご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼続きの記事『植物・草花編パート②』はこちら▼

■【植物・草花編②】由来・語源で覚える難読漢字 一覧

コメント