こんにちは、

りんとちゃーです。

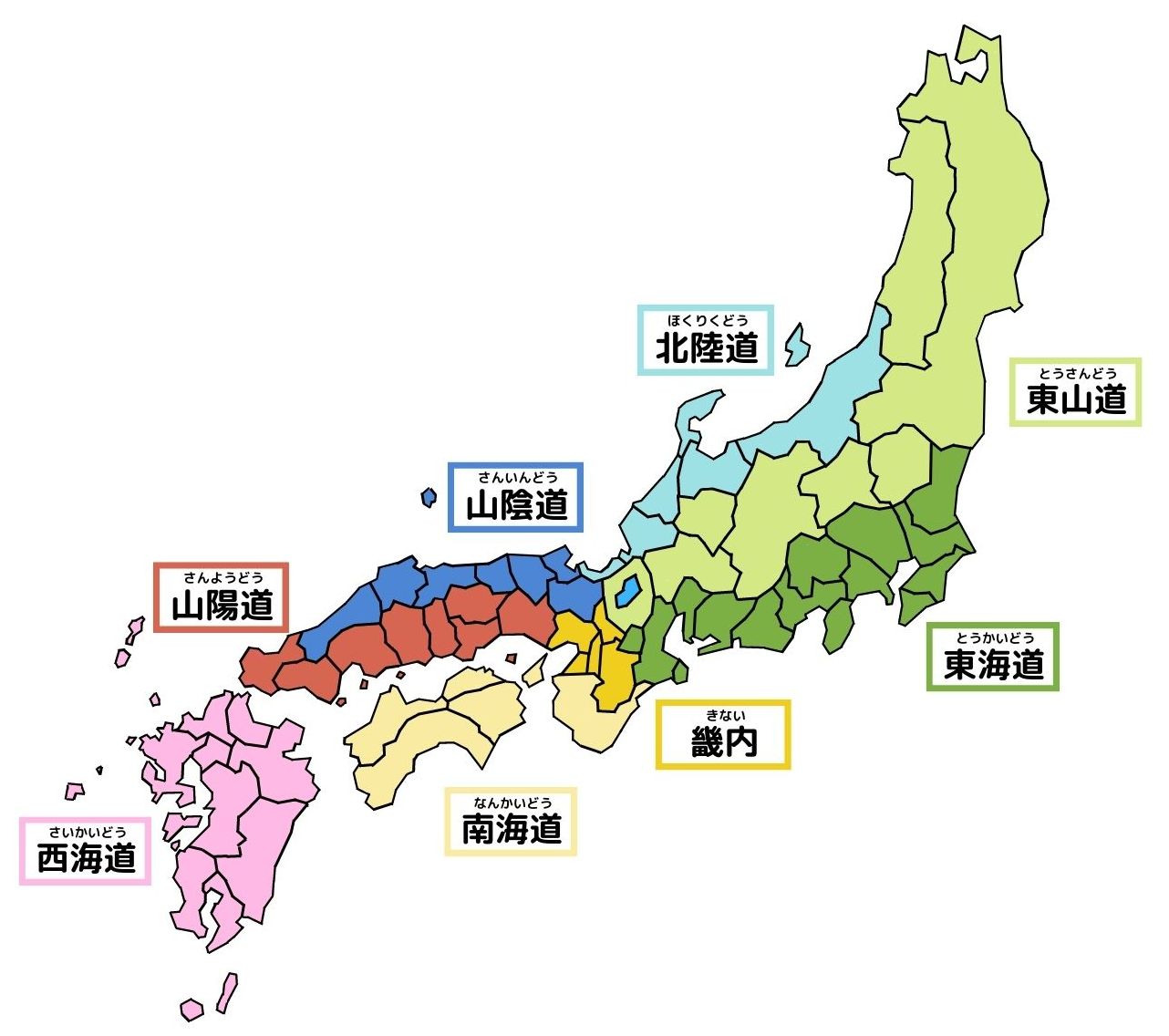

日本の都道府県の古い呼び名を「旧国名」と言い、かつての日本は「令制国(りょうせいこく)」と呼ばれる行政区分をもとにして「五畿七道(ごきしちどう)」に細かく区分されていました。

記事では、以下のことをまとめています。

■令制国と五畿七道について

■旧国名の読み・由来・地図上の位置

地図を交えながら、旧国名(五畿七道)の読みと由来について詳しく学んでいきましょう。

令制国とは?

「令制国(りょうせいこく)」は、奈良時代から明治時代までの日本で使われていた地理的な行政区分で、当時の日本では、律令制(※1)に基づいて各地域に役所である国衙(こくが)が置かれ、中央政府のもとに地方が統治されていました。

(※1)律令制(りつりょうせい)・・「律令」とは古代日本における法律のことで、「律」は刑罰、「令」は刑罰以外(一般行政など)の法的規定を指す。中国の唐にならって奈良時代から始まった。

「令制国」の地域区分は現代の都道府県よりも細かく、畿内の5か国と都から地方に延びる主要街道7つの「五畿七道(ごきしちどう)」で構成されています(下図参照)。

【五畿】

▶畿内(山城、大和、河内、和泉、摂津)

【七道】

▶東海道(伊賀、伊勢、志摩、尾張、三河、遠江、駿河、伊豆、甲斐、相模、武蔵、安房、上総、下総、常陸)

▶東山道(近江、美濃、飛騨、信濃、上野、下野、陸奥、出羽)

▶北陸道(若狭、越前、加賀、能登、越中、越後、佐渡)

▶南海道(紀伊、淡路、阿波、讃岐、伊予、土佐)

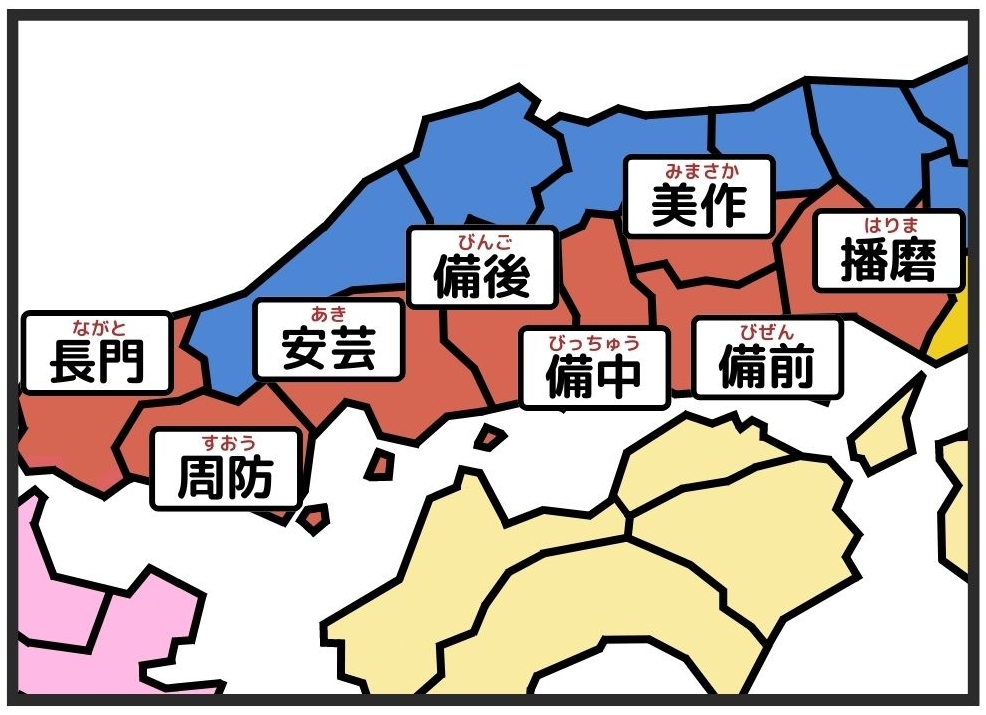

▶山陽道(播磨、美作、備前、備中、備後、安芸、周防、長門)

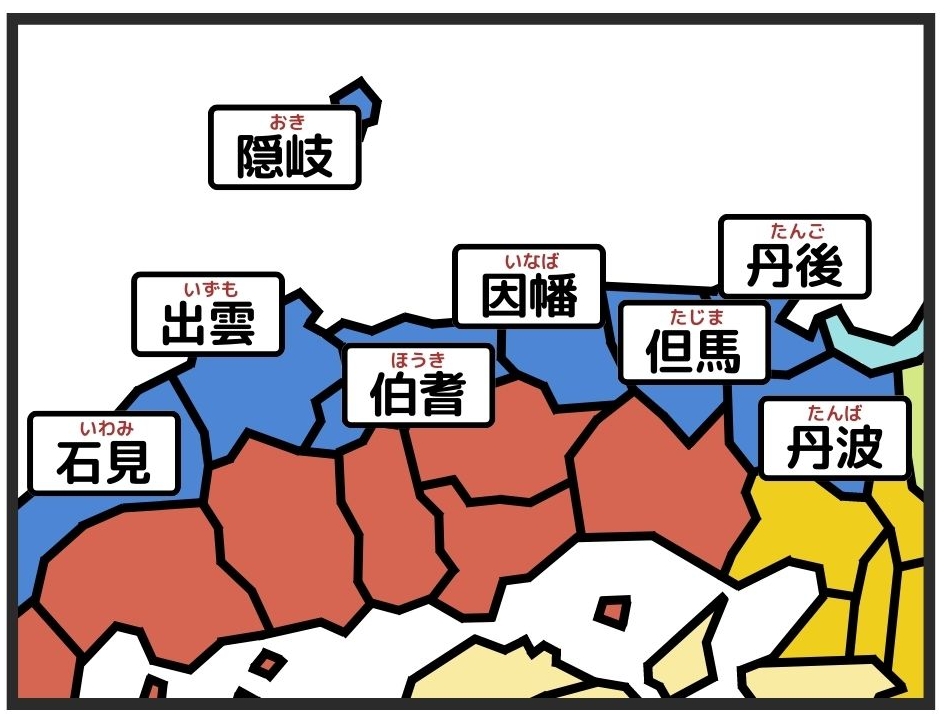

▶山陰道(丹波、丹後、但馬、因幡、伯耆、出雲、石見、隠岐)

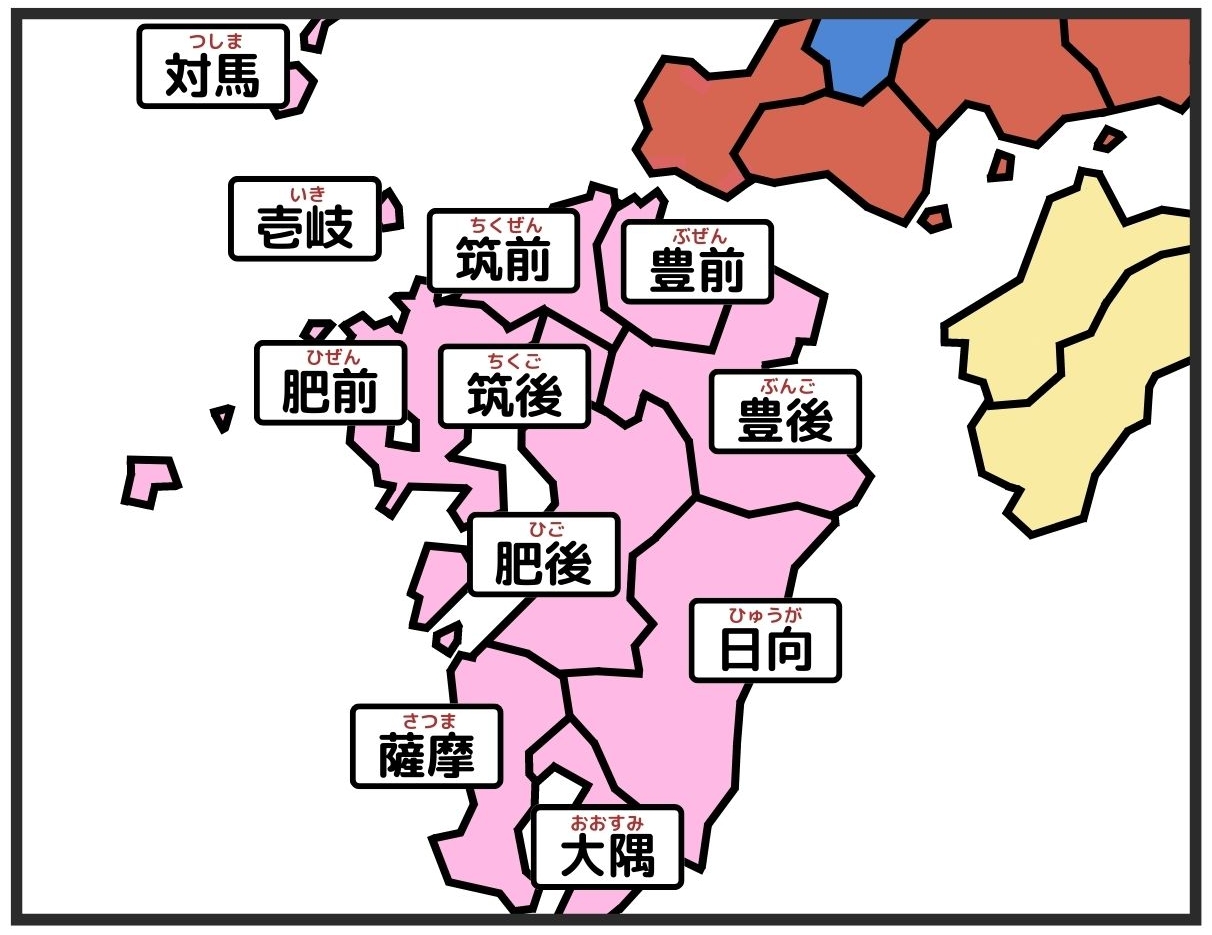

▶西海道(筑前、筑後、豊前、豊後、肥前、肥後、日向、大隅、薩摩、壱岐、対馬)

旧国名(五畿七道)の読みと由来

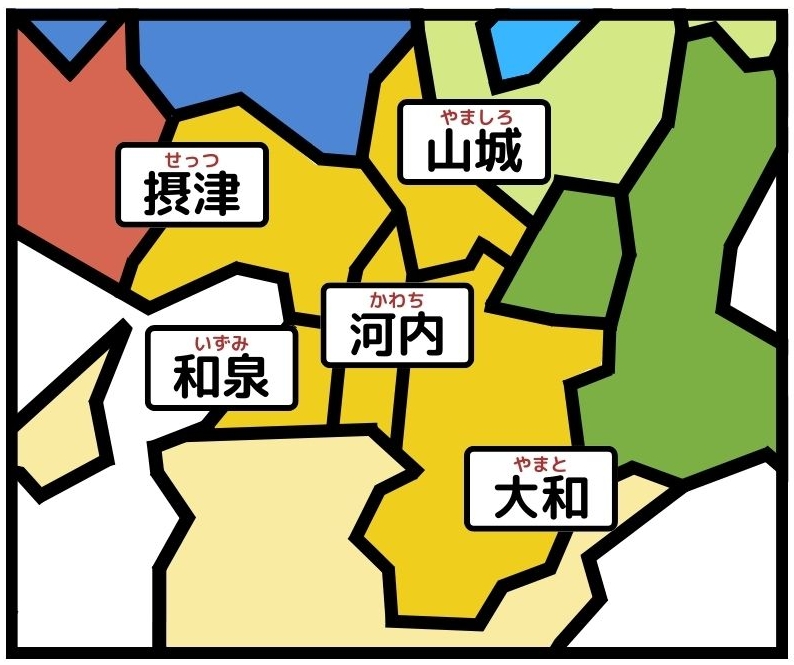

畿内(きない)

摂津(せっつ)【兵庫県南部・大阪府北西部】

良港であったこの地は、かつては「津国(つのくに)」と呼ばれていて、その港(=津)を取り締まる(=摂)職業の「摂津(せっつ)職」にちなんで「摂津」の名前になったと言われています。

山城(やましろ)【京都府南部】

都(=大和)から見てこの地が奈良山の後ろ(=背後)辺りにあったことから古くは「山背」と呼ばれていて、それが後に、山河に囲まれた土地の形状が城のようだという意味の「山城」へ変化したと言われています。

和泉(いずみ)【大阪府南西部】

神功皇后(じんぐうこうごう)(※2)がこの地を訪れたときに、一夜にして清水が湧き出たというエピソードがあり、そこから「出水(いずみ)」▶「泉」▶「和泉」と呼ばれるようになったと言われています。

(※2)神功皇后(じんぐうこうごう)・・第14第仲哀(ちゅうあい)天皇の妻で、第15第応神(おうじん)天皇の母にあたる女性。妊娠中に軍を率いて朝鮮に渡り、韓国の三国を治めたという武勇伝を持つ。

河内(かわち)【大阪府南東部・中部】

名前の「河内(かわち)」は、北境にある淀川と生駒川に挟まれたという意味の「川の内(かわのうち)」に由来するものです。

大和(やまと)【奈良県】

かつてこの地域は「倭国(わのくに)」と呼ばれていて、その「倭」と同音の「和」に美称の「大」を冠して「大和」になったと言われています。

ちなみにこの地は、日本を統治していたヤマト政権のあった場所でもあり、日本列島全域を表す際の古称として「大和(やまと)」を使うこともあります。

■旧国名のなごり①【畿内】

▶やまとなでしこ・・日本女性の美しさ・清らかさをたたえて言う言葉。

▶河内音頭(かわちおんど)・・大阪の河内地方(東部地域)で歌われる盆踊り唄のこと。

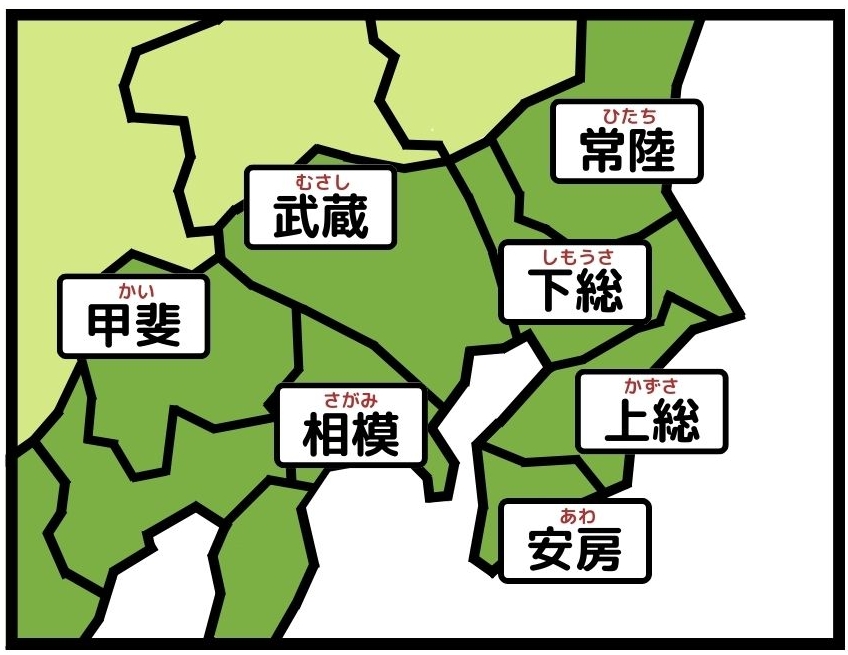

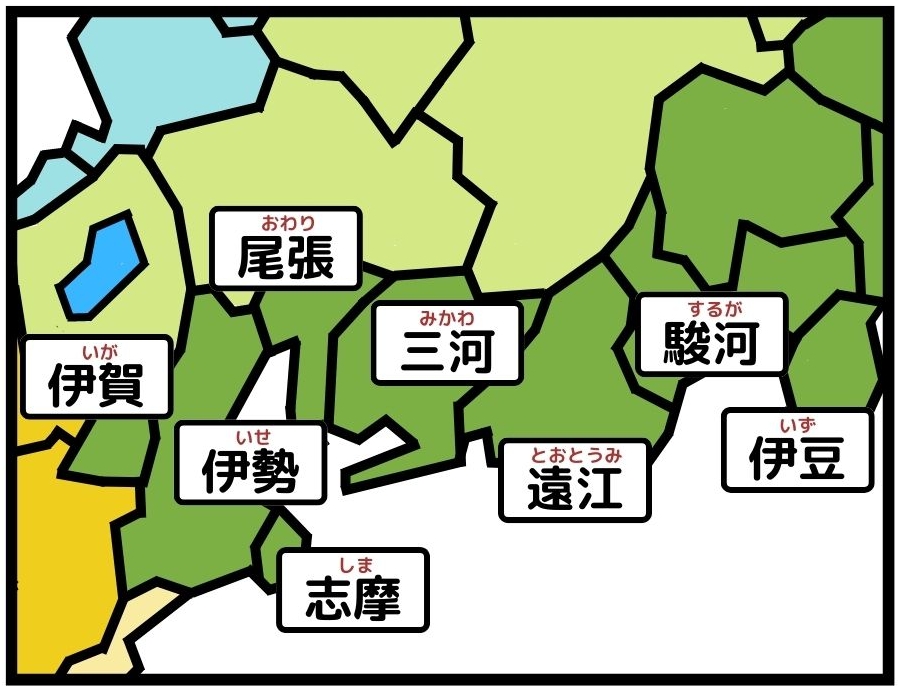

東海道(とうかいどう)

武蔵(むさし)【東京都・埼玉県・神奈川県(相模・川崎市)】

名前の由来についてはよく分かっていません。

東京スカイツリーの高さの634mは、この旧国名の「むさし(武蔵)」にちなんだものです。

常陸(ひたち)【茨城県北東部】

由来には諸説あり、代表的なものは以下の3つです。

●茨城県のあたりは古くは「日高路(ひだかじ)」と呼ばれていて、その「ひだかじ」が訛って「ひたち」になった。

●郡や郷の境界が、山▶峰▶谷と川に隔たれることなく真っ直ぐ続いていることから「直通(ひたみち)」と呼ばれるようになり、それが「ひたち」へ変化した。

●日本神話のヤマトタケル(※3)が蝦夷(えみし)討伐の際にこの地で井戸を掘ったところ、きれいな水が湧き、それで手を洗ったら袖が濡れたという説話がある。そこから「ひたし(=袖を浸して濡れた)」▶「ひたち」となった。

(※3)ヤマトタケルノミコト・・第12代景行天皇の皇子。天皇の命を受けて、南九州の熊襲(くまそ)と東北の蝦夷(えみし)を討ち、大和政権の支配地を広げた。

安房(あわ)【千葉県南房総】

「阿波(あわ)の国」(=徳島県)の天富命(あめのとみのみこと)が麻栽培のための良質の地を求めて、斎部(いんべ)氏を率いて房総半島南部に上陸した逸話があり、その際に天富命が故郷の国名と同じ名前(=あわ)を地名に付けたと言われています。

上総(かずさ)【千葉県中東部】、下総(しもうさ)【千葉県北部・茨城県西部】

この地域は良質の麻が取れたことから、かつては「総(ふさ)=麻の古語」と称されていて、それが後に、郡に近い方から上総(かずさ)、下総(しもうさ)と呼び分けられるようになったと言われています。

相模(さがみ)【神奈川県北部】

由来には諸説あり、正確なところは分かっていません。

甲斐(かい)【山梨県】

周囲を山に囲まれたことを意味する「山狭(やまかい)」に由来します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

伊豆(いず)【静岡県東部・伊豆諸島】

湧泉が多いことから古くは「湧出(ゆず)」と呼ばれていて、それが変化したというものや、突出した形の半島という意味の「出ずる」が転訛したなど、由来には諸説あります。

駿河(するが)【静岡県中部】

この地は、富士川をはじめ、大井川・安倍川などの流れの速い川が多かったことから、古くは「駿(する)どい川」と呼ばれていて、それが後に「するが」に略されたと言われています。

遠江(とおとうみ)【静岡県西部】

浜名湖が大和から見て遠くにある淡水湖だったことから、古くは「遠淡海(とおとうみ)」と呼ばれていて、それが後に「遠江」に変化したと言われています。

三河(みかわ)【愛知県東部】

大和朝廷が東方遠征を成功できたのは、矢作川(やはぎがわ)で得た弓矢のおかげであるとして、川の名が「御河(みかわ)」【=神の川】と名付けられ、その後、この「御河」が流れる国であることにちなんで「三河(みかわ)」と呼ばれるようになったと言われています。

尾張(おわり)【愛知県西部】

由来には以下の説があります。

●大和政権の勢力圏の東の端(=おわり)にあったことから。

●スサノオ(※4)がヤマタノオロチの尾を割って退治した時に出現した草薙(くさなぎ)の剣(※5)を管理していた一族を「尾割(おわり)」と言い、彼らがこの地域を治めていたことから。

(※4)スサノオノミコト・・太陽神・アマテラスオオミカミの弟にあたる神。荒神と呼ばれる通り、性格が乱暴で、問題事を起こしたことで天上界を追放されるが、ヤマタノオロチを倒したことで一躍英雄になる。

(※5)草薙の剣(くさなぎのつるぎ)・・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)・八咫鏡(やたのかがみ)と並ぶ三種の神器の一つ。別名「天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)」。天皇家が持つ「武力」の象徴とされていて、愛知県の熱田神宮(あつたじんぐう)に御神体として祀られている。

志摩(しま)【三重県志摩半島】

「しま」は「島」の意味で、島国であったことに由来します。

伊勢(いせ)【三重県東部】

国神(くにつかみ)の「伊勢津彦(いせつひこ)※6」の名にちなんだものです。

(※6)伊勢津彦(いせつひこ)・・風の神。本名は出雲建子(いずもたけこ)。神武天皇の命を受けた天日別(あめのひわけ)に国を明け渡すように求められた際に、強風を起こしながら東方へ去った逸話があり、後にこの話を聞いた天皇が、彼の神名をとってこの地を「伊勢国」と詔した。――「伊勢風土記」より

伊賀(いが)【三重県西部】

もともとは「伊勢国」の一部だったものが飛鳥時代に分離して「伊賀(いが)」になったと言われています。

名前の「伊賀(いが)」は、この地を治めていた「猿田彦(さるたひこ)神(※7)」の娘である女吾娥津姫(あがつひめ)の「女吾(あが)」に由来するものです。

(※7)猿田彦神(さるたひこのかみ)・・猿とも天狗ともとれる風貌をした、日本神話の「天孫降臨」に登場する神。天皇の道案内をしたことから、導きの神・道の神と称されている。後にアメノウズメノミコトと結婚。

■旧国名のなごり②【東海道】

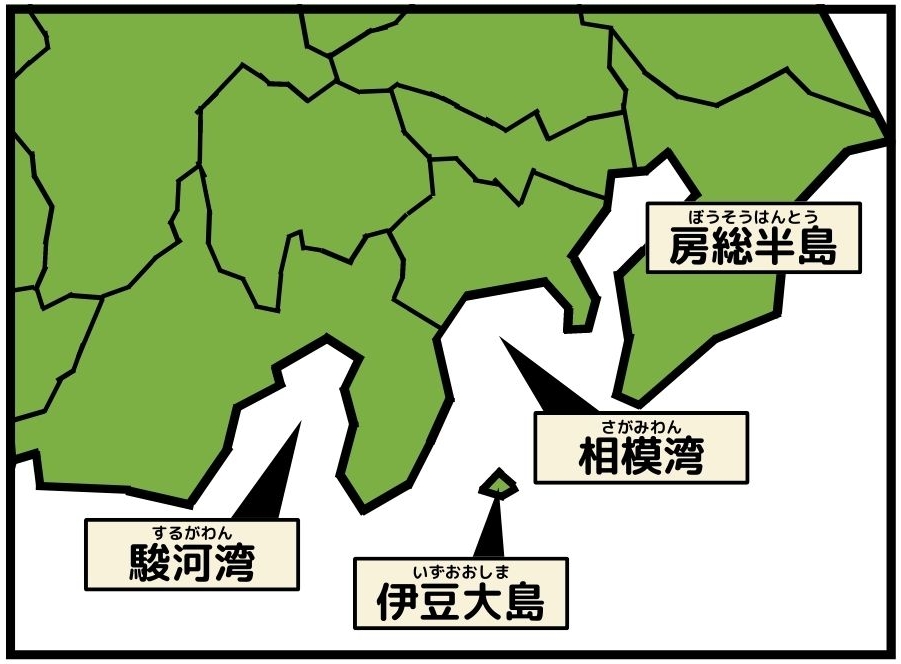

▶伊豆大島(いずおおしま)・・東京から130km南の洋上に浮かぶ伊豆諸島最大の島。島の中央部に高さ718mの活火山の三原山がそびえたつ。伊豆諸島はもともと静岡県に属していたが、廃藩置県によって東京都の所属となった。

▶房総半島(ぼうそうはんとう)・・関東地方の南東に突出する半島のこと。安房の「房」と上総・下総の「総」を組み合わせて「房総」と呼んでいる。

▶相模湾(さがみわん)・・神奈川県に面した湾状の海域で、日本三大深湾(富山湾・駿河湾・相模湾)の一つ。

▶駿河湾(するがわん)・・静岡県の東側に広がる湾で「富士山」の南側に位置する。日本三大深湾の一つ。

▶志摩(しま)スペイン村・・三重県志摩市にある複合リゾート施設。テーマパークの「パルケエスパーニャ」とホテル「志摩スペイン村」、天然温泉「ひまわりの湯」の3施設で構成される。

▶伊勢神宮(いせじんぐう)・・三重県伊勢市にある、皇族の祖先となる御祭神を祀った神社。内宮(皇大神宮)と外宮(豊受大神宮)の二所の正宮とそれに付属する宮社からなる。

▶伊勢(いせ)エビ・・日本列島の太平洋側で穫れる大型のエビ。伊勢湾で多く穫れることからこの名が付いた。高級食材の代表格。

▶伊賀流忍者(いがりゅうにんじゃ)・・甲賀(滋賀県)の「甲賀流」と並ぶ有名な忍術流派の一つ。忍者とは、室町時代から江戸時代の日本で、大名や領主に仕えて諜報活動・暗殺などの仕事をしていた集団のこと。

東山道(とうさんどう)

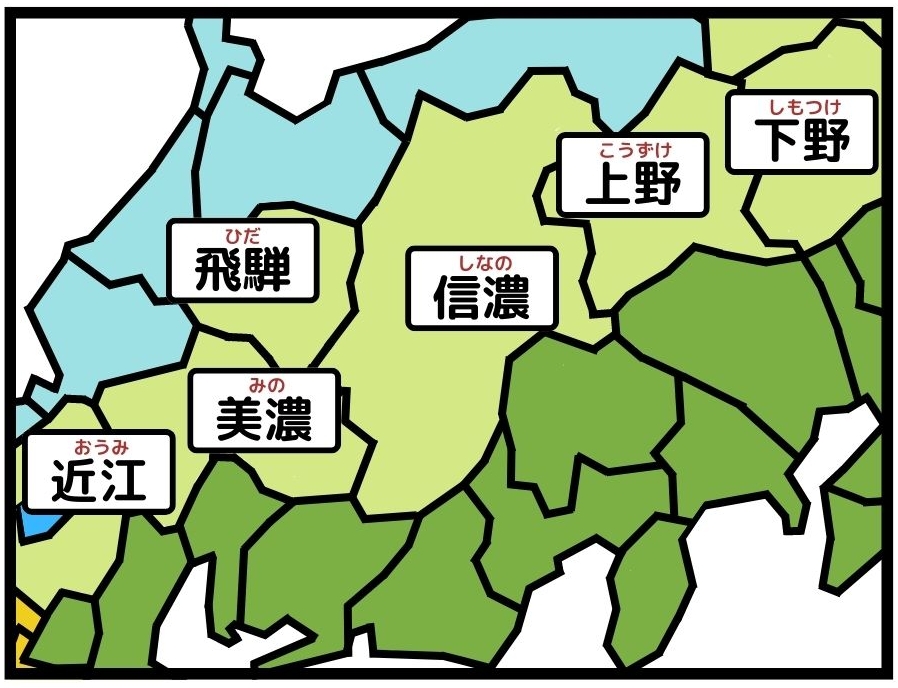

近江(おうみ)【滋賀県】

琵琶湖が都(大和)から見て近くの淡水湖であり、この地が古くから「近淡海(ちかつおふみ)」と呼ばれていたことに由来します。

美濃(みの)【岐阜県南部】

この地域の旧表記名の「三野(みの)」に語源があります。「三野」とは、青野・大野【賀茂野】・各務野(かがみの)の3つの地名のことです。

飛騨(ひだ)【岐阜県北部】

山々がヒダ状に重なっていたからという説や、田舎・辺境を意味する「鄙(ひな)」が変化したなど、由来には諸説あります。

信濃(しなの)【長野県】

この地域には科(しな)の木が多く自生し、それを使って布や縄・手綱などを作っていたことから「科野(しなの)」と呼ばれるようになったと言われています。

下野(しもつけ)【栃木県】、上野(こうずけ)【群馬県】

群馬県全域と栃木県南部を合わせた地域は、かつては「毛野(けぬ)の国」と呼ばれていて、それが律令制定時に「上毛野国」と「下毛野国」の2つに分国。さらに後に「上野国」と「下野国」に改名されたと言われています。

ちなみに「毛」とは木のことで、「毛野」は草木が生い茂っているという意味です。歴史の過程で「毛」の文字は消えてしまいましたが、国名の読み(しもつけ・こうずけ)の中にその名残が残っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

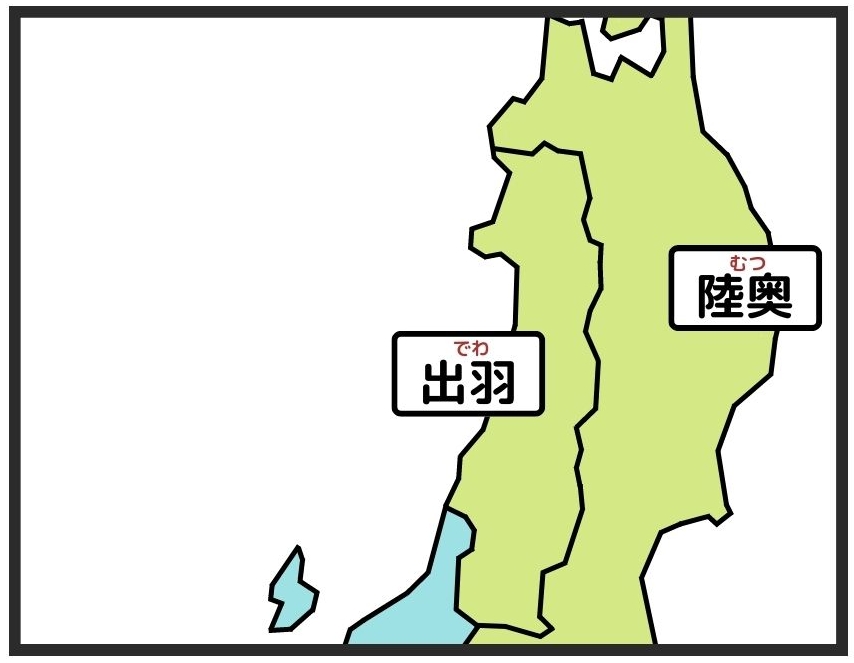

陸奥(むつ)【青森県・岩手県・宮城県・福島県の一部】

都から見て東北地方は東山道の奥にあたることから、古くからこの地は「道の奥(みちのおく、みちのく)」と呼ばれていました。「陸奥」はこの「道の奥」の「道」の表記が変化したものです。

出羽(でわ)【山形県・秋田県】

この地は越後の北部の突き出た部分に位置し、突出した場所という意味の「出端(いではし)」が変化して「出羽(でわ)」になったと言われています。

■旧国名のなごり③【東山道】

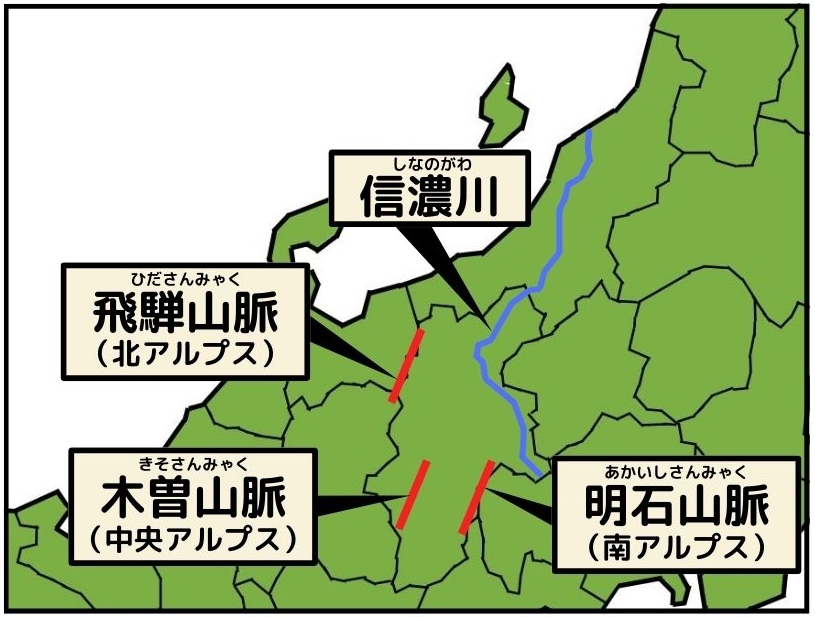

▶飛騨山脈(ひださんみゃく)・・富山県、新潟県、岐阜県、長野県にまたがる山脈。日本アルプス(北アルプス【飛騨山脈】・中央アルプス【木曽山脈】・南アルプス【赤石山脈】)の一つ。

▶信濃川(しなのがわ)・・新潟・長野両県にまたがる日本最長の川。「信濃川」は新潟県での呼び名で、長野県に入ると「千曲川(ちくまがわ)」に名称が変わる。

▶シナノスイート・・長野県生まれのりんご品種「りんご三兄弟®」(秋映・シナノスイート・シナノゴールド)の一つ。「ふじ」と「つがる」を交配して作ったりんごで、果汁の多さと酸味の少なさが特徴。

▶美濃焼き(みのやき)・・岐阜県の東濃地方で生産されているシンプルな見た目の陶磁器。国内生産の50%を占める。

▶近江牛(おうみぎゅう)・・滋賀県で飼育されている黒毛和牛のブランド名。日本三大和牛( 松阪牛【三重県】・神戸ビーフ【兵庫県】・近江牛【滋賀県】)の一つ。

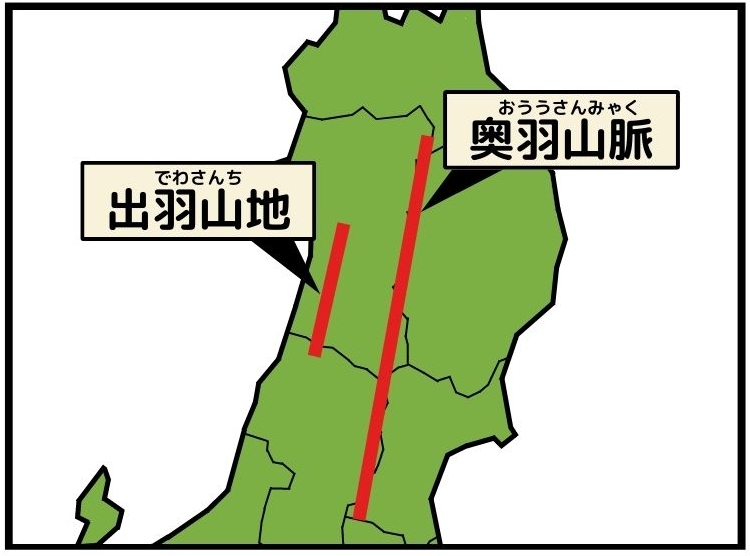

▶出羽山地(でわさんち)・・青森県西部から山形県北部にかけて南北に延びる丘陵地。奥羽山脈の西側(旧出羽国)に位置する。

▶奥羽山脈(おううさんみゃく)・・東北地方の中央を南北に走る日本最長の山脈。「奥羽」という名前は、旧国名の「出羽(でわ)」と「陸奥(むつ)」に由来する。

北陸道(ほくりくどう)

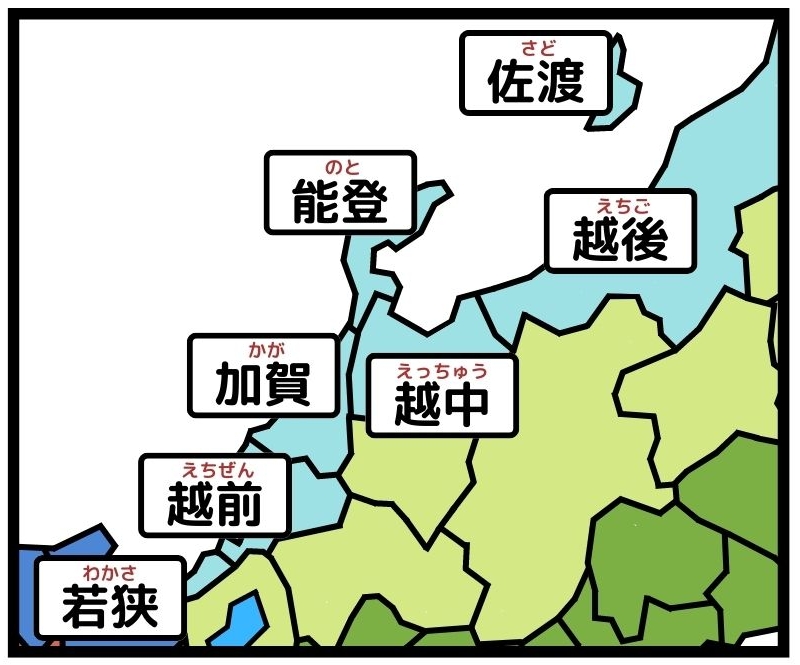

若狭(わかさ)【福井県西部】

朝鮮半島から対馬海流に乗って南下した場所にあるこの地は、古来から渡来人が多く往き来していました。

「若狭」という名前は、朝鮮語で「往来」を意味するワカソ(ワツソ【=来る】+カツソ【=行く】の組み合わせ)が転訛したものです(「ワカソ」▶「和加佐」▶「若狭」)。

越前(えちぜん)【福井県東部】、越中(えっちゅう)【富山県】、越後(えちご)【新潟県】

石川県を除く北陸地方一帯は、かつて「越の国(こしのくに)」と呼ばれていて、それが7世紀後半に、都に近い方から順に「越前」「越中」「越後」へと分国したと言われています。

能登(のと)【石川県北部】

福井県と石川県の両方を含んでいた「越前」は718年に分離し、石川県のあたりを「能登(のと)」と呼ぶようになりました。

「能登(のと)」の読みは、アイヌ語で「半島・突起」を意味する「not」に由来するものです。

加賀(かが)【石川県南部】

越前から分離した「能登」が823年にさらに分立し、北部を「能登」、南部を「加賀(かが)」と呼ぶようになりました。

「かが」は草原を意味し、これは、この地域一帯がかつて草原であったことに由来するものです。

佐渡(さど)【新潟県佐渡ヶ島】

狭い海路という意味の「狭門(さど)」を語源とする説や、旧郡郷名の「雑太(さわた)」にちなむなど、名前の由来には諸説あります。

■旧国名のなごり④【北陸道】

▶越前(えちぜん)ガニ・・福井県の漁港で水揚げされるオスのズワイガニで、ズワイガニの中ではトップクラスのブランド品。エサが豊富なことと、海水の冷たさが美味しさの理由。

▶佐渡島(さどしま/さどがしま)・・新潟県に属する日本海で一番大きな島。面積は約855km²。江戸時代に佐渡金山で繁栄し、現在はトキの保護センターのある場所として知られる。

▶越後屋(えちごや)・・出稼ぎ者が出身国名を名乗る時に使う屋号のこと。屋号は誰でも名乗ることができる。時代劇の悪代官と商人のあいだで交わされる「越後屋、おぬしも悪よのよう」でお馴染み。

▶加賀百万石(かがひゃくまんごく)・・江戸時代の加賀藩の石高(=その土地での米の生産量)が100万石だったことに由来する言葉。

▶加賀友禅(かがゆうぜん)・・石川県金沢市て作られている手書き友禅染めの着物。自然と古典をモチーフにした絵画調の柄が特徴。

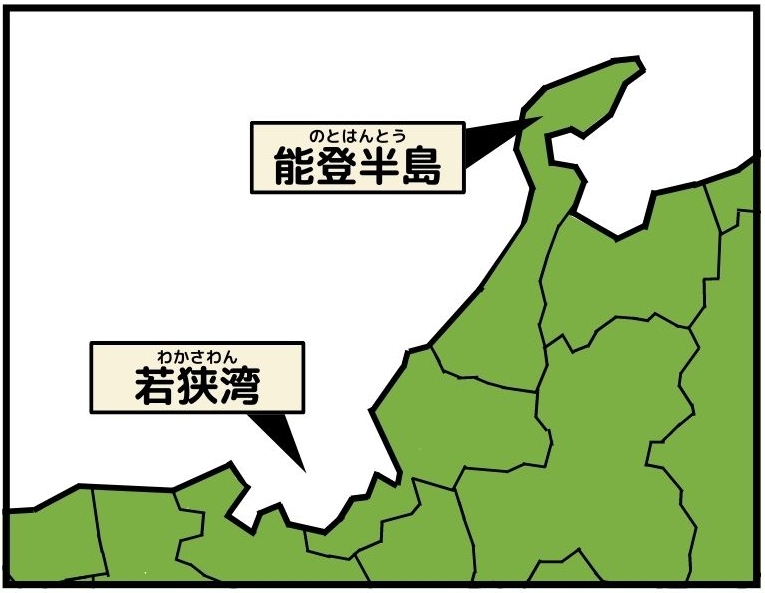

▶能登半島(のとはんとう)・・石川県の北部に突き出した半島。日本海側の海岸線の中で突出面積が一番大きい。東側(富山県側)の海岸を「内浦(うちうら)」、西側(日本海側)の海岸を「外浦(そとうら)」と呼ぶ。

▶若狭湾(わかさわん)・・福井県から京都府にかけての海岸を形成する、日本海が深く入り込んでできたリアス式の湾。漁業が盛んで、夏になると海水浴を楽しむ人で賑わう。

南海道(なんかいどう)

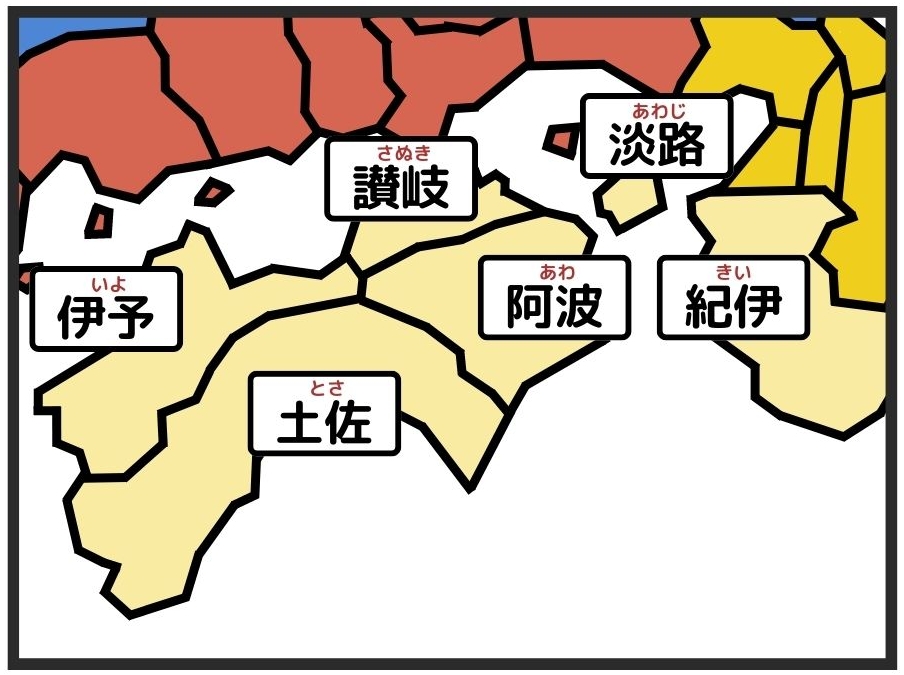

紀伊(きい)【和歌山県・三重県南部】

雨が多く森林が多く茂っていたことから、かつては「木の国(きのくに)」と呼ばれていて、それが後に「紀の国」▶「紀伊の国」に変化したと言われています。

淡路(あわじ)【兵庫県淡路島】

「淡路」は、神々の生みの親であるイザナギ・イザナミ(※8)が初めて生み出した国として知られていて、その読みは、不快なものを作ってしまったという意味の「我恥(あわじ)」に由来します。

(※8)イザナギ・イザナミ・・日本神話に登場する夫婦の神。二神によって日本列島と多くの神々が生み出された。――日本神話「国生み・神生み」より

阿波(あわ)【徳島県】

稲作が不向きだったこの地では、雑穀の「粟(あわ)」が多く育てられており、そこから「あわの国」▶ 「阿波」になったと言われています。

讃岐(さぬき)【香川県】

かつてのこの地は、朝廷への貢物(=調)として矛竿(さおつき)を納めていたことから「竿調国(さおつきのくに)」と呼ばれていて、それが「さぬき」へ変化したと言われています。

伊予(いよ)【愛媛県】

由来には諸説あり、代表的なものは以下の2つです。

●道後温泉を意味する「湯」に、強調の「伊」を冠した「伊湯(いゆ)」に由来する。

●温泉・湧泉を意味する「出湧(いゆ)」が転じた。

土佐(とさ)【高知県】

土佐国の中心地が「門狭(とさ)」【=陸地が狭くなった海・狭い海峡】に面していたことに由来します。

■旧国名のなごり⑤【南海道】

▶紀伊國屋書店(きのくにやしょてん)・・東京都目黒区に本社を置く大手書店チェーン。1927年に創業者・田辺茂一が生家が営む薪炭問屋の一部を利用して書店を開業。その際に、屋号の「紀伊國屋(先祖の出身地である和歌山県に由来)」を店名に取り入れた。

▶淡路島(あわじしま)・・兵庫県南部にある瀬戸内海最大の島。農産物の「淡路島たまねぎ」は通常のたまねぎより甘くて辛味が少なく、サラダ用に人気がある。

▶阿波踊り(あわおどり)・・400年を超える歴史がある徳島県発祥の伝統的盆踊り。8月の「徳島市阿波おどり」は、全国から多くの観光客が訪れる一大イベントになっている。

▶讃岐(さぬき)うどん・・香川県で作られているうどんのこと。弘法大師(=空海)が遠く中国から持ち帰ったのが始まりとされる。

▶いよかん・・愛媛県松山市で生産されているみかんの地域ブランド。みかんより大きくて皮は厚め。国内シェアの9割を愛媛県が占める。

▶土佐犬(とさけん)・・高知県で闘犬(=犬同士を戦わせて勝敗を決める競技)用に生み出された体高約60cmの大型犬種のこと。「土佐闘犬」とも呼ばれる。

山陽道(さんようどう)

播磨(はりま)【兵庫県南西部】

名前の由来には、神功皇后の伝承によるというものや、播磨の名産が「針(=釣り針)」であったことに関係するもの、開墾された土地を意味する「墾(は)り間」が転じたなど、諸説あります。

備前(びぜん)【岡山県南東部】、備中(びっちゅう)【岡山県西部】、備後(びんご)【広島県東部】

雑穀の「黍(キビ)」の収穫が多かったことから、岡山県のあたりは古くは「吉備(きび)」と呼ばれていて、それが後に「備前(東部)」「備中(中央部)」「備後(西部)」の3国に分国したと言われています。

美作(みまさか)【岡山県東北部】

河と坂が多いことを意味する「水間坂」が変化したというものや、「甘酒(うまさけ)」の産地であったことに由来するなど、語源には諸説あります。

安芸(あき)【広島県西部】

広島湾に面する湿地帯だったこの地域は、かつては、水辺の肥沃な土地を意味する「あき」の名で呼ばれていて、それが後に「安芸」と表記されるようなったと言われています。

周防(すおう)【山口県東部】

読みの「すおう」は、盆地を意味する「窄む(すぼむ)」に由来するものです。

この地では古くから周防国造(すおうのくにのみやっこ)が名を成していて、それになぞらえて、大化の改新後に「周防」の字が当てられたと言われています。

長門(ながと)【山口県西部】

この地は古くから、関門海峡を意味する「穴門(あながと)」の名で呼ばれていて、それが後に「ながと」へ変化したと言われています。

■旧国名のなごり⑥【山陽道】

▶きびだんご・・黍(きび)の粉で作った団子。かつて「吉備国」と呼ばれていた岡山県の代表的銘菓。

▶備前焼き(びぜんやき)・・岡山県備前市で生産されている焼き物。絵付けがなく、釉薬(うわぐすり)を使用せずに焼くのが特徴。

▶安芸の宮島(あきのみやじま)・・別名「厳島(いつくしま)神社」。広島県廿日市(はつかいち)市宮島町にある島。日本三景(宮島【広島県】、天橋立【京都府】、松島【宮城県】)の一つ。

山陰道(さんいんどう)

丹波(たんば)【京都府中部・広島県東部】、丹後(たんご)【京都府北部】

この地域は古くは「田庭(たには)」と呼ばれていました。「田庭」とは、皇大神宮(=アマテラスが祀られた神社)のお食事の稲を栽培していた広くて平らな場所のことです。

古代米の赤米がたわわに実って風にそよぐさまが「赤い(=丹)波」のようであったことから、後に「たには」に「丹波」の字が当てられたと言われています。

「丹後」は「丹波」が分国してできた国で、丹波の背後にあったことにちなんで「丹後」と呼ばれています。

但馬(たじま)【兵庫県北部】

地名の由来についてはよく分かっておらず、九州の「田島(たじま)」からの移住者が多かったからというものや、「谷間(たにま)」に語源があるなど、さまざまな説があります。

因幡(いなば)【鳥取県東部】

稲作が盛んな平坦地で、古くは「稲羽・稲庭(いなば)」と呼ばれていたことに由来します。

伯耆(ほうき)【鳥取県西部】

出雲のヤマタノオロチ神話で、オロチに飲み込まれそうになって山に逃げ込んだ稲田姫が、遅れてやって来た母親に対して「母来ませ、母来ませ」と言ったことに由来して、古くからこの地は「ははき」と呼ばれていました。

国名の「ほうき」は、その「ははき」が変化したものだと言われています。

出雲(いずも)【島根県東部】

美しい雲が湧き出る様子を表した言葉の「出雲」を語源とするのが一般的ですが、地名学では別の解釈がなされています。

出雲大社がある大社町は土地が突出していて(=出)、町内の稲佐は砂浜で大きく曲がっています(=隈)。そこから出隈(いづくま)▶出雲(いずも)になったと考えられています。

石見(いわみ)【島根県西部】

岩石が多くあったこの地域は、古くは「岩海(いわみ)」と呼ばれていて、それが後に「石見」へ変化したと言われています。

隠岐(おき)【島根県隠岐諸島】

「隠岐」は、日本神話の国生みでイザナミ・イザナギが4番目に生んだ「隠岐之三子島(おきのみつこしま)」【知夫里島・西ノ島・中ノ島】と同一とされる島で、3つの小島の親島である「沖ノ島(おきのしま)」の名をとって「おき」と呼ぶようになったと言われています。

■旧国名のなごり⑦【山陰道】

▶因幡(いなば)の白うさぎ・・日本神話に出てくるウサギ。大国主(おおくにぬし)がワニ(鮫)から、毛皮をはがされたウサギの話を聞く場面で物語は始まる。

▶丹波(たんば)の黒豆・・兵庫県丹波地方発祥の黒大豆の品種。大きめの粒ともちもち食感が特徴で、高級豆として抜群の知名度を誇る。

▶但馬牛(たじまうし)・・兵庫県で生産されている黒毛和種の和牛のこと。この和牛からとれる牛肉は「但馬牛(たじまぎゅう)」と呼ばれる。

▶出雲大社(いずもたいしゃ)・・縁結びの神様である大国主を祀った、島根県出雲市にある神社。正式名は「いずものおおやしろ」。

▶石見銀山(いわみぎんざん)・・島根県大田市にある、戦国時代から江戸時代にかけて最盛期を迎えた日本最大の銀山。2007年に世界遺産に登録された。

西海道(さいかいどう)

筑前(ちくぜん)【福岡県北西部】、筑後(ちくご)【福岡県南部】

福岡県東部を除くこの地域は、かつて「筑紫(つくし)」と呼ばれていて、それが後に「筑前」と「筑後」に分国したと言われています。

読みの「つくし」の由来には、西の果てを意味する「尽くし」にあるというものや、太宰府への石畳の道を築いたという意味の「築石(つきいし)」が変化したなど、いくつかの説があります。

肥前(ひぜん)【佐賀県・長崎県】、肥後(ひご)【熊本県】

火山が多い九州全土はかつて「火の国(肥の国)」と呼ばれていて、それが後に熊本県・長崎県・佐賀県だけを指すように変化しました。「肥前」と「肥後」は、この「肥の国」が分国してできたものになります。

豊前(ぶぜん)【福岡県東部】、豊後(ぶんご)【大分県中南部】

土地が豊かで広大だったこの地域は、かつては「豊(とよ)の国」と呼ばれていて、それが後に「豊前」と「豊後」に分国したと言われています。

日向(ひゅうが)【宮崎県】

この地域は、太陽が出る東に位置していたことから古くは「日向か(ひむか)の国」と呼ばれていて、それが後に「日向(ひゅうが)」に変化したと言われています。

大隅(おおすみ)【鹿児島県東部】

「大」は美称、「隅」は端・奥を意味し、都(大和)から見て離れた最果ての地(=隅)にあったことから「大隅」になったと言われています。

薩摩(さつま)【鹿児島県西部】

南九州にいた神話の登場人物・海幸彦(うみさちひこ)と山幸彦(やまさちひこ)(※9)の名前を借りて、この地域がかつて「幸島(さちしま)」と呼ばれていたことに由来します。

(※9)海幸彦/山幸彦・・海幸山幸神話に登場する神。正式な名は「ホテリ(兄:海幸彦)」と「ホオリ(弟:山幸彦)」。ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメの間に生まれる。コノハナサクヤヒメは、自身の潔白を証明するために、火を放った小屋の中で二神(ホテリとホオリ)を生んだ。

対馬(つしま)【長崎県対馬島】

古くは「津島」と呼ばれていて、それが後に、2つ(=対)の島で構成されていることにちなんで「対馬」へ表記が変化したと言われています。

壱岐(いき)【長崎県壱岐島】

中国・朝鮮半島と日本のあいだの交易の要所であり、大陸に「行く」(=いき【往き】)途中に位置する島であったことに由来します。

■旧国名のなごり⑧【西海道】

▶筑前煮(ちくぜんに)・・鶏肉、椎茸、こんにゃく、竹の子、ごぼうなどを一口大に切って油で炒め、甘辛く味付けした煮物のこと。筑前地方(福岡県北西部)の郷土料理。

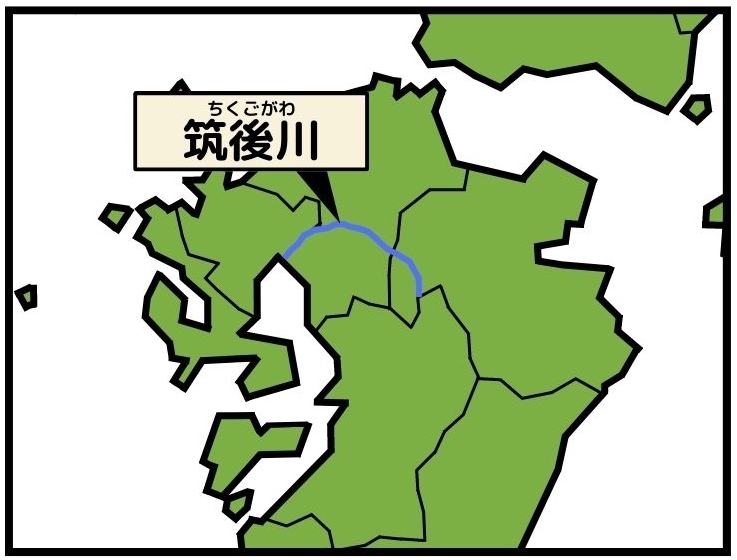

▶筑後川(ちくごがわ)・・阿蘇山を水源として、熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州最大の河川。

▶日向夏(ひゅうがなつ)・・柑橘類の一種。温州みかんよりやや大きく、果皮はレモンのような淡黄色で、白皮が厚くやわらかい。宮崎県で全国の半分以上を生産している。

▶さつまいも・・鹿児島県の生産量は全国1位。琉球(沖縄県)から薩摩(鹿児島県)を経て九州に伝わったことから「さつまいも」と呼ばれている。別名「唐芋(からいも)【=外国の芋】」、「甘藷(かんしょ)【=甘い芋】」。

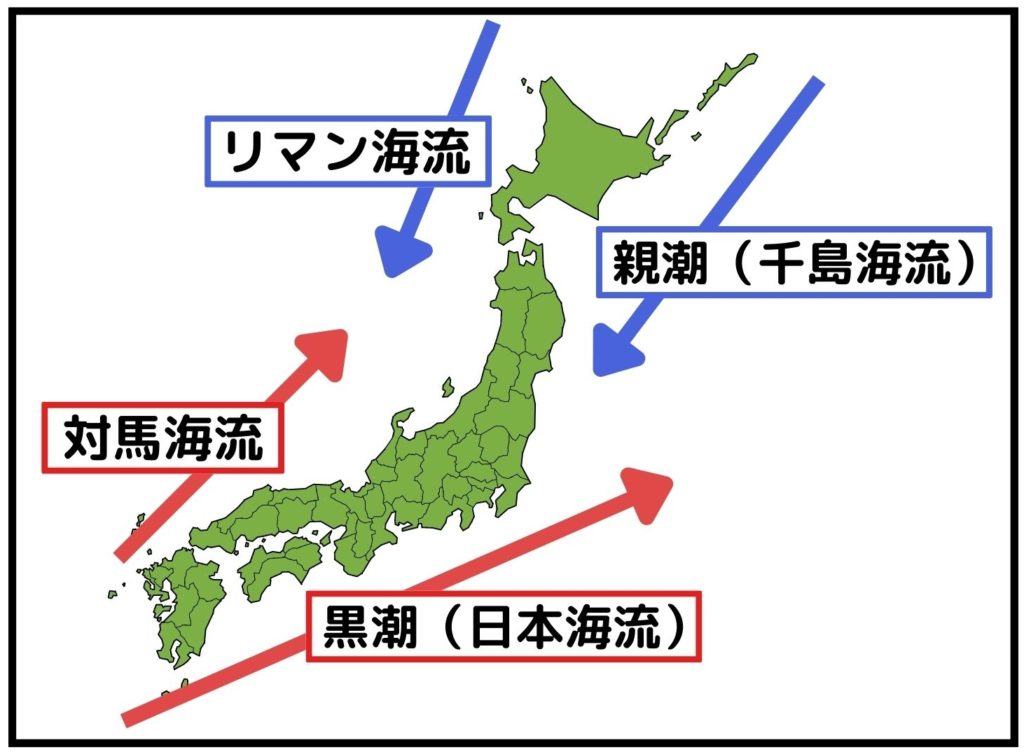

▶対馬海流(つしまかいりゅう)・・日本海側を流れる暖流。太平洋側を流れる暖流「黒潮」の一部が対馬海峡で日本海に入り北上したもの。日本近海の海流には他に、日本海側の寒流「リマン海流」と、太平洋側の寒流「親潮(千島海流)」がある。

その他の地域

蝦夷(えみし、えぞ)【北海道】

「蝦夷(えみし)」は、アイヌ語で「人」を意味する「imichin、enchn」を語源とする言葉で、通常は東国(東北地方)・北方(北海道・樺太)に住み、中央政府に属さなかった部族全体のことを指します。

琉球(りゅうきゅう)【沖縄県】

島の形が中国の伝説上の水神・蛟(みずち)に似ていることから、古くは琉蛟(りうこう)と呼ばれていて、それが後に「琉球」へと変化したと言われています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

旧国名には、もともとの読みに対して縁起の良い二文字の漢字を当てたという歴史的背景があるため、読み方の難解なものが非常に多いです。

そのため勉強をする際には、名前の由来を調べたり、地名・名産品と関連付けて覚えるなどの工夫が必要になります。

余力がある方は、今回まとめた記事を参考にして、全ての旧国名の暗記にチャレンジしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

コメント