こんにちは、

りんとちゃーです。

花札7月の絵札に描かれた「萩(はぎ)」と「猪(いのしし)」。

(左から順に「萩に猪」「萩に短冊」「萩のカス」「萩のカス」)

繊細で可憐な「萩」と、荒々しく力強い「猪」の対照的な2つがペアになっているところに、なんとも言えない「美」を感じます。

ちなみに、植物の「萩」は「秋の七草」としても有名です。

記事では以下のことをまとめています。

■「萩(はぎ)」の特徴と花言葉

■「秋の七草」の意味と起源・覚え方について

■「猪(いのしし)」の生態と由来、猪肉の料理

「萩と猪」「秋の七草」について深く学んで、知識の秋を探索しましょう。

萩(はぎ)

■基本データ

分類:マメ科ハギ属の落葉低木

学名:Laspedeza

和名:萩、はぎ

英名:bush clover

別名:鹿鳴草(しかなぐさ)、庭見草(にわみぐさ)など

原産地:北アメリカ、日本を含む東アジア

花の色:赤紫色、まれに白色

開花時期:7~10月(晩夏~秋)

花言葉:思案、内気、柔軟な精神

特徴・由来

「萩(はぎ)」は、髪飾りや茅葺き(かやぶき)屋根の茅、箒(ほうき)や煎じ茶に使われるなど、古くから日本人に親しまれてきた植物で、万葉集の中にも数多く登場します。

開花時期は7~10月の夏から秋にかけて。ちょうちょのような見た目の赤紫の花を咲かせ、根に空気中の窒素を肥料に変える力を持つ「根粒菌(こんりゅうきん)」を住まわせているため、痩せた土地でもたくましく育つことができます。

「萩」という言葉は、ヤマハギ(秋の七草)・ミヤギノハギ(花が紫紅色)・シラハギ(花が白色)・マルバハギ(葉が丸い)などの野生種と園芸品種の総称で、読みの「はぎ」は、古い株から毎年新しい芽を出すという意味の「生え芽・生え木(はえぎ)」にちなんだものです。

花言葉

「萩(はぎ)」の花言葉には「思案」「内気」「柔軟な精神」の3つがあります。

●「思案」「内気」・・花の一つひとつが小さく控えめであり、垂れた枝の先についた花がうつむいて見えたことから。

●「柔軟な精神」・・萩(はぎ)の茎が細く柔らかく、風が吹くとしなやかになびくことから。

■豆知識①『「おはぎ」と「ぼたもち」』

餅(もち)を餡(あん)で包んだ和菓子の定番である「おはぎ」と「ぼたもち」。

一般的に、春のお彼岸に食べるものを「ぼたもち」、秋のお彼岸に食べるものを「おはぎ」と言います。

食べる季節に咲く花が名前の語源になっていて、「ぼたもち(牡丹餅)」は春に咲く牡丹(ぼたん)の花にちなんだもの、「おはぎ(御萩)」は秋に咲く萩(はぎ)の花にちなんだものです。

秋の七草

「萩(はぎ)」を含めた、秋を代表する草花7つを「秋の七草」と言います。

「春の七草」は、七草粥として食べてその年の無病息災を祈願するものですが、「秋の七草」は食べるものではなく、冬になる前にその美しい花の姿を愛でて鑑賞し、楽しむものです。

■豆知識②『春の七草の効能と意味』

一年の始まりに「七草粥」として食べる「春の七草」には、それぞれ次の効能と意味があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●せり・・消化促進・血液増強作用。「競争に競り(せり)勝つ」という意味。

●なずな・・内蔵機能強化・高血圧予防の効能。「汚れをなでて除く」という意味。

●ごぎょう・・咳・吐き気止め。「仏体(御形)」としての意味。

●はこべら・・利尿作用。「繁栄してはびこる」という意味。

●ほとけのざ・・歯の痛み止め。名前の通り「仏の安楽座」という意味。

●すずな・・「かぶ」のこと。消化を高める。「純真・純白で汚れない」という意味。

●すずしろ・・「大根」のこと。胃痛や神経痛に効果あり。「鈴が神を呼び寄せる」という意味。

由来・起源

「秋の七草」は、歌人の「山上憶良(※1)」が万葉集で詠んだ、以下の2つの和歌をルーツにしています。

(※1)山上憶良(やまのうえのおくら)【660-733頃】・・奈良時代初期に活躍した歌人。一般庶民の姿をリアルに詠んだ独自の歌風が特徴で、日本最古の歌集『万葉集』に複数の和歌を収録している。代表作は「貧窮問答歌(ひんきゅうもんどうか)」。

①「秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花」

【訳】秋の野山に咲いている草花を、指を折って数えると7種類あるようだ。

②「萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」

【訳】それは萩(はぎ)の花、尾花(おばな)、葛(くず)の花、撫子(なでしこ)の花、女郎花(おみなえし)、また藤袴(ふじばかま)、朝貌(あさがお)の花である。

後者②の歌は、短歌の五・七・五・七・七のリズムから考えると「字余り」ですが、ここでは、五・七・七・五・七・七を繰り返す「旋頭歌(せどうか)」の形になっているので、字余りではありません。

また、同じ歌に「朝貌(あさがお)の花」とありますが、「朝貌」は当時の日本に存在しない植物のため、ここでの「朝貌」は「桔梗(ききょう)」だと考えられます。

各草花の特徴

萩(はぎ)|マメ科ハギ属

日本各地の山野に見られるマメ科の植物で、開花時期は7~10月。漢字で「草冠(くさかんむり)」に「秋」と書くように「秋を代表する草花」で、赤紫の小さな花を密集させて咲かせます。

花言葉は「思案」「内気」「柔軟な精神」で、お彼岸に供える「おはぎ」の語源にもなっています。

芒・薄(すすき)|イネ科ススキ属

イネ科の「芒(すすき)」は、花の穂の形が動物のしっぽに似ていることから、別名で「尾花(おばな)」と呼ばれています。

開花時期は7~10月。お月見に欠かせない植物で、屋根葺きや家畜の飼料としても使われています。花言葉は「心が通じる」。

葛(くず)|マメ科クズ属

マメ科の植物である「葛(くず)」の名前の語源は、くず粉の産地である奈良県の国栖(くず)にあります。

開花時期は7~9月。根にはデンプンが多く含まれ、そこからとれる「くず粉」を利用して、「くず餅・くずきり」などが作られています。葛の根を乾燥させた「葛根湯(かっこんとう)」は、風邪用の漢方薬として有名です。

撫子(なでしこ)|ナデシコ科ナデシコ属

ナデシコ科の「撫子(なでしこ)」は、淡紅色をした花びらと、花の上端のこぎりの葉のようなギザギザが特徴の植物です。

開花時期は4~8月で、中国から伝来した「唐撫子(からなでしこ)」に対して、日本の在来種は「大和撫子(やまとなでしこ)」と呼ばれています。

花言葉は「長く続く愛情」と「貞節」。名前の「なでしこ」は、我が子と撫でたくなるくらいに可愛らしい姿をしていることにちなんだものです。

女郎花(おみなえし)|スイカズラ科オミナエシ属

「おみな」は「女性」、「えし」は古語の「へし(圧し)」のことで、美女を圧倒するほどの美しい花を咲かせるところから「おみなえし」と呼ばれています。開花時期は8~10月。枝の先端部分に、粟(あわ)のような黄色い花を密集させて咲かせます。

根と草には解毒・鎮痛・利尿作用があり、同じ種類で白い花を咲かせるものは「男郎花(おとこえし)」と呼ばれています。

藤袴(ふじばかま)|キク科フジバカマ属

「藤袴(ふじばかま)」の名は、花の色が「藤色」(=淡紫色)で、弁の形が「袴(はかま)」に似ていることにちなんだもので、桜餅のような良い香りがすることから、芳香剤の材料としても使われています。

開花時期は夏から秋(7~11月)にかけて。草からとれる生薬には、神経痛をやわらげる効果があります。

桔梗(ききょう)|キキョウ科キキョウ属

キキョウ科の「桔梗(ききょう)」は多くの武将に好まれた植物で、明智光秀の「水色桔梗紋」など、さまざまな家紋の意匠用に使われてきました。

開花時期は7~9月で、花言葉は「気品」「清楚」。釣り鐘(風船)のような見た目をしていることから、英語圏では「ベル・フラワー/バルーン・フラワー」と呼ばれています。

また、根からとれる生薬(=桔梗根)には咳止め・去痰の効果があり、「咳止め薬」としても利用されています。

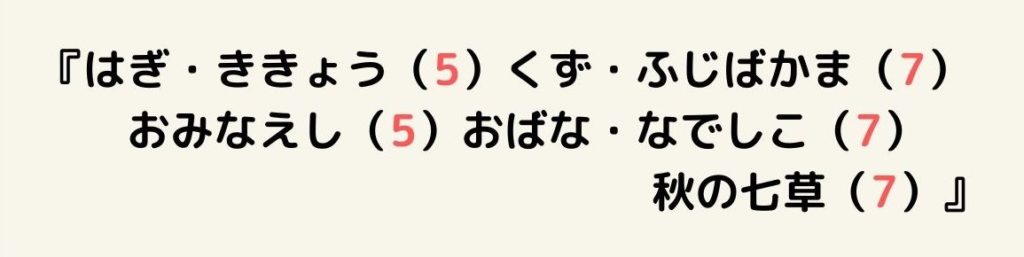

覚え方

有名な語呂合わせは「おすきなふくは?」(お好きな服は?)で、頭文字がそれぞれの草花にあてはまります。

他にも、「5・7・5・7・7」の和歌のリズムに合わせて暗記する方法もあります。

猪(イノシシ)

生態

「猪(イノシシ)」はウシ目イノシシ科に属すブタの原種で、海外ではヨーロッパやアジア・北アフリカ、日本では北海道や豪雪地帯を除いた地域に広く分布しています。

主な種類は、本州・四国・九州に生息するニホンイノシシと、沖縄などの南西諸島に生息するリュウキュウイノシシの2つ。夜行性とよく言われますが、実際は昼行性で、夜間に行動が多いのは、人が活動する時間帯を避けようとしているからです。

食性は「雑食」で、ドングリやキノコ、柔らかい植物の根や芽などが大好物。時おり、地中の芋やタケノコ・ワラビなども掘って食べます。

有名な四字熟語に、向こう見ずに真っ直ぐ突き進むという意味の「猪突猛進(ちょとつもうしん)」がありますが、実際の「猪」は直進しかできないわけでなく、左右に曲がったり急停止したりと、機敏に方向転換することも可能です。

由来・語源

「イノシシ」という名前は、大和言葉で「猪の鳴き声」を表す「イ・ヰ(ウィ)」と「肉を食用にできる動物」を意味する「シシ」を組み合わせたものです、

猪の肉

別名で「ぼたん」と呼ばれる「猪の肉」は、牛肉・豚肉より脂肪分が少なく、ビタミンB2が豊富なことから、夏バテ防止用に広く日本人に食されてきました。

よく知られている定番料理は、猪の肉を入れた「ぼたん鍋」で、「ぼたん」という別称は、赤身と脂身の色の模様が「牡丹(ぼたん)」のように見えることと、「牡丹」を模して盛り付けることにちなんだものです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

では、最後に内容をおさらいしましょう。

■マメ科ハギ属の「萩(はぎ)」は、古くから日本人に親しまれてきた植物で、万葉集の中にも多く詠まれている。名前の由来は「新しい芽が出る」という意味の「生え芽・生え木」にある。

■秋の七草の「萩(はぎ)、葛(くず)、芒(すすき)、女郎花(おみなえし)、撫子(なでしこ)、藤袴(ふじばかま)、桔梗(ききょう)」は、春の七草のように粥にして食べるものではなく、姿を鑑賞して楽しむもので、その起源は万葉集の山上憶良の和歌2つにある。

■日本で一般的に見られる「猪(いのしし)」はニホンイノシシで、「猪突猛進」という言葉とは裏腹に、自由自在に方向転換ができる。また、「猪」の肉には夏バテ防止効果があり、「ぼたん鍋」として広く食されている。

観賞用として親しまれる「秋の七草」は、七草粥の「春の七草」ほど有名ではないので、7つの植物の名前をすべて諳(そら)んじることができれば、周りに自慢できるかと思います。

余力のある方は、今回ご紹介した2通りの覚え方を参考にして、ぜひ暗唱にチャレンジしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼花札の歴史や雑学をもっと知りたい方はこちら▼

■花札の絵柄の意味と由来 |札の名前からみる日本の風物詩

■任天堂と花札の関係|歴史と企業哲学からみる成功のルーツ

■花札の歴史|日本の伝統的「かるた」の繁栄と衰退の足あと

コメント