こんにちは、

りんとちゃーです。

花札の3月札に描かれた植物の「桜」と短冊札の「みよしの」。

(左から順に「桜に幕」「桜に短冊」「桜のカス」「桜のカス」)

「みよしの」(よ=変体仮名)は、桜の名所である奈良県の「吉野(よしの)」に美称の接頭語「み」をつけた言葉で、後鳥羽天皇の和歌に語源があります。

左端の札(桜に幕)の「幕」は、満開の「桜」の下に描かれた幔幕【まんまく】(=横に伸びた長い幕)を意味し、「花見席・花見会場」を表しています。

記事では以下のことをまとめています。

■街路樹の定番桜「ソメイヨシノ」の秘密

■短冊札「みよしの」の由来と変体仮名

お花見にぴったりの桜の知識を取り入れて、宴の席で自慢しちゃいましょう。

桜(サクラ)

■基本情報

分類:バラ科サクラ属の落葉広葉樹

学名:Cerasus

和名:桜

英名:Cherry blossom、Sakura

原産地:ヒマラヤ近郊

開花時期:3月~4月

花の色:白、薄桃色、濃桃色

花言葉:精神の美、優美な女性、純血、富と繁栄

植木屋生まれの「ソメイヨシノ」

バラ科サクラ属に分類される「桜(サクラ)」は、「梅(ウメ)」と並ぶ日本の代表的花木で、主に、山野に自生する「山桜」と品種改良でつくられた「里桜」の2種に分けられます。

吉野山の「桜」は、外観からすると「里桜」の「ソメイヨシノ(染井吉野)」にそっくりですが、実際は野生種の「山桜」にあたり、開花と同時に葉が出て、散る時期が個体ごとに違うという特徴を持ちます。

「ソメイヨシノ」は日本の植樹の8割を占める桜で、幕末の頃に、江戸の染井村の植木屋の伊藤伊兵衛政武(いとういへいまさたけ)が「オオシマザクラ」と「エドヒガシザクラ」を交配させることで生み出されました。

名前に「ヨシノ(吉野)」とありますが、奈良県の吉野地方と植木屋に直接の関係があったわけではなく、「桜の名所の『吉野』をつければ、たくさんの人が買ってくれるだろう」という販売者の思惑によってこの名が付けられたと言われています。

■豆知識①『花見団子の色の意味』

「花見団子」の桜・白・緑(●◯●)の3色にはそれぞれ意味があり、「桜●」は春の桜の花、「白◯」は冬の雪、「緑●」は夏の新緑を表しています。

また「花見団子」の団子は、串の先から桜・白・緑(●◯●‐)の順に刺さっていますが、これは、桜のつぼみ【●】▶桜の花【◯】▶葉桜【●】という桜の木の変化を表現しています。

(▶▶関連記事:【4月行事】春のお花見と花祭りの由来|三色団子の色の意味)

街の桜は全てクローン!?

染井村の植木屋が開発した「ソメイヨシノ」は花づきが良くて成長が早く、10年で立派な木になることから、最も理想的な桜として明治政府に高く評価されていました。

後に政府がその「ソメイヨシノ」を日本各地に植樹しようとするのですが、桜には自らの花粉だけでは種をつくることができない性質、いわゆる「自家不合和性」があり、一本しかない「ソメイヨシノ」では子孫をつくることができませんでした。

そこで注目されたのが、接ぎ木によって「クローン(複製)」をつくるという技術です。

日本各地の公園や学校で見られる「ソメイヨシノ」は、この接ぎ木の技術によって作られたクローン桜にあたり、同じ地域にある桜は、まるで口裏を合わせたかのように同時に開花します。

ちなみに、クローン桜の「ソメイヨシノ」ばかりが植樹された場所(公園、街路樹など)では、他の花粉を受粉できないため、当然のことながら桜の実である「さくらんぼ」は実りません。(※野生種の山桜はさくらんぼが実ります)

だから公園の桜には

「さくらんぼ」が

ついてないんだね。

■豆知識②『桜餅の香りの正体』

「桜餅(さくらもち)」には、道明寺粉を蒸した餅(もち)生地の「関西風」と、小麦粉を薄く伸ばして焼いた生地の「関東風」の2種類があります。

桜餅に使われている「オオシマザクラ」の葉からは、美味しそうな甘い香りがしますが、実際のサクラの木から葉をとって香りを嗅いでも、甘い香りはしません。実は、桜餅の香りの正体は、葉を塩漬けにすることで出てくる「クマリン」という香り成分なんです。

「クマリン」は「ソメイヨシノ」にも多く含まれていますが、「ソメイヨシノ」は「オオシマザクラ」と違って葉が堅くて美味しくないので、桜餅に「ソメイヨシノ」の葉が使われることはほとんどありません。

短冊札「みよしの」

美称「みよしの」と変体仮名

(花札3月「桜に短冊」)

短冊札に描かれている「みよしの」は、奈良県の「吉野(よしの)※1」に美しさを表す接頭辞「み」をつけた言葉で、ひらがなの「な」のように見える文字は「変体仮名(へんたいがな)」と呼ばれるかつての日本で使われていた古い字体になります。

(※1)吉野(よしの)・・奈良県吉野郡吉野町付近を示す昔の地名。古来から信仰の地として尊ばれ、宮滝の辺りには、歴代の天皇の離宮が建てられていた。南北朝時代の南朝の本拠地でもある。

明治33年の「小学校令施行規則」で文字が統一されるまで使用されていた「変体仮名」は、一音が一字に対応する現在の「ひらがな」と異なり、一つの音に対して複数の字が当てられていました。

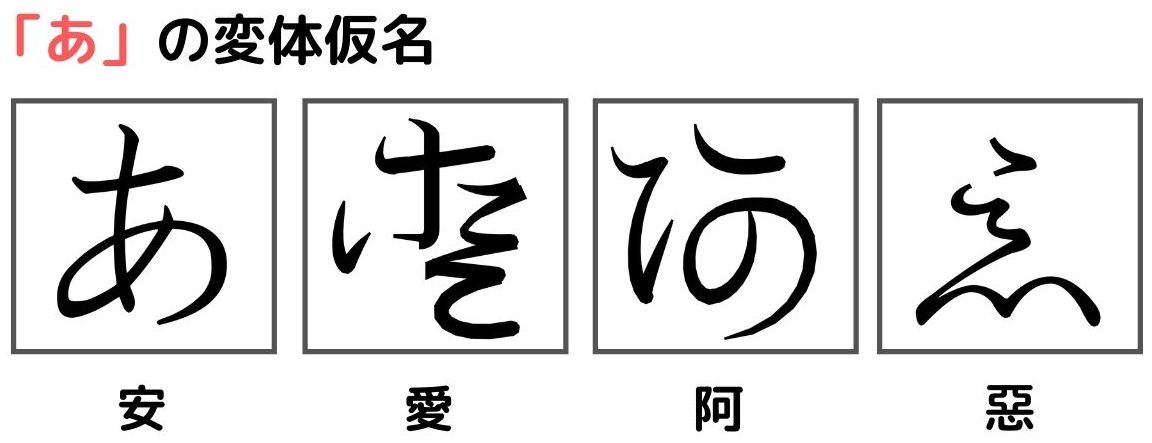

たとえば、「あ」という音には「安」だけでなく、「愛」「阿」「惡」なども「字母【じぼ】(=活字の鋳型となった字体)」として使われていました(下図参照)。

「みよしの」の由来

短冊札に描かれた「みよしの」のルーツは、後鳥羽(ごとば)天皇が京都の四天王院の襖(ふすま)に描かれた絵を見て詠んだ次の和歌にあります。

『み吉野の 高嶺の桜 散りにけり 嵐も白き 春のあけぼの』

――後鳥羽天皇(新古今和歌集133)【訳】ほのかに高嶺(たかね)が浮かび出るこの春の夜明け前、吉野山の桜はどうやら散ってしまったようだな。なぜって、舞い散った桜の花びらで、吹き下ろす山風が真っ白に染まっているからさ。

「後鳥羽天皇【1180~1239】」は、「承久の乱(※2)」による倒幕の企てで隠岐(おき)に流されたことで知られる鎌倉時代初期の天皇です。

和歌の才に秀でていて、「新古今和歌集」の編纂(へんさん)を藤原定家(ふじわらのさだいえ)らに命じ、日本文学史に大きな功績を残しました。

(※2)承久(じょうきゅう)の乱【1221年】・・鎌倉幕府討伐を目論んだ後鳥羽天皇が、全国各地の武士に対して「北条義時(ほうじょうよしとき)」追討の命を出し挙兵。しかし、幕府側に逆に鎮圧され、乱の後、後鳥羽天皇は隠岐島(おきのしま)に流され、朝廷の権力が大きく失墜する。

■豆知識③「あけぼの・しののめ・あかつき」

後鳥羽天皇の和歌に出てくる「曙(あけぼの)」は「夜明け前」を示す古語で、似たような意味を持つ言葉に、他に「暁(あかつき)」「東雲(しののめ)」があります。

以下は、それぞれの言葉の意味のまとめになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■暁(あかつき)・・夜半過ぎから夜明け前のまだ暗い時間帯。

■東雲(しののめ)・・東の空が薄く明るむ時間帯、暁の終わりあたり。

■曙(あけぼの)・・日の出前のほのかに明るんだ時間帯。

▶▶時間で考えると「暁(あかつき) ⇨ 東雲(しののめ) ⇨ 曙(あけぼの)」の順で朝(日の出)に近づいていきます。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

では、内容をおさらいしましょう。

■「ソメイヨシノ」は、江戸の染井村の植木屋で誕生した。

■接ぎ木の技術を利用して日本各地に「ソメイヨシノ」が植樹されたため、街なかで見られる桜はすべてクローン桜にあたる。

■短冊札の「みよしの」の文字は、奈良県の「吉野」に接頭辞「み」をつけた美称で、その由来は後鳥羽天皇の和歌にある。

寒い冬が終わって季節はいよいよ春。桜の下で宴を開くお花見のシーズンがやって来ました。

今年はコロナの心配もないので、美しい花を愛でながら親しい仲間たちと一緒に楽しい時間を過ごしたいものですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼花札の歴史や雑学をもっと知りたい方はこちら▼

■花札の絵柄の意味と由来 |旧暦の読み方と語源つき

■花札の歴史|日本の伝統的「かるた」の繁栄と衰退の足あと

■ゲーム会社「任天堂」と花札・トランプの関係|始まりは小さな花札屋

コメント