こんにちは、

りんとちゃーです。

花札10月札に描かれた「もみじ(紅葉)」と「鹿」。

(左から順に「紅葉に鹿」「紅葉に青短」「紅葉のカス」「柳のカス」)

秋を代表する「紅葉」と「鹿」は、花札2月の「梅」「うぐいす」と同様に、古くから「絵になる相性の良い取り合わせ」だと考えられてきた動植物で、有名な百人一首⑤番の和歌の「紅葉踏み分け鳴く鹿の~」の中にも登場します。

記事では、以下のことをまとめています。

■「もみじ」の語源と「カエデ」との違い

■「紅葉(こうよう)」のメカニズム

■「鹿」の特徴と「奈良公園の鹿」

■百人一首⑤「奥山に紅葉踏み分け~/猿丸太夫」の解説

「もみじ(紅葉)」と「鹿」に関する知識を取り入れて、秋の哀愁美をその身に感じましょう。

紅葉(もみじ)

和名『もみじ』の由来

植物からとれる染料を用いて染め物をすることを「揉(も)み出(い)づ」と言い、秋になって樹木が鮮やかに変色する様子を、この「もみいづ」になぞらえて「もみじ」と呼ぶようになったと言われています。

他にも、葉っぱが赤みを帯びて紅葉するという意味の「紅葉(もみ)づ」が「もみじ」へと変化したとする説もあります。

漢名『紅葉』の由来

万葉の時代までは「もみじ」は漢字で「黄葉」と表記されていました。

それが、平安時代になって貴族が黄色よりも鮮やかな赤色を好むようになり、その影響で「黄葉」の「黄」が「紅(赤)」へと変化。結果、「紅葉」の漢字表記になったと言われています。

「もみじ」と「カエデ」

混同されて使われることが多い「もみじ」と「カエデ」。

日本では「カエデ」の中で特に色づくものを「もみじ」と呼ぶのが一般的で、とりわけ盆栽の世界では、次のように両者が明確に区別されています。

▶「もみじ」・・葉が小さく、切れ込みが深い。真っ赤な色に染まる。

▶「カエデ」・・葉が大きく、切れ込みが浅い。

このような区別は日本特有のもので、英語圏では「もみじ」も「カエデ」も共に「メープル」と呼んで、同一のものとみなしています。

■豆知識①『カナダの国旗』

「メープル・フラッグ」の愛称で知られるカナダの国旗に描かれているのは「サトウカエデ」という品種です。「サトウカエデ」は紅葉した姿が美しく、メープルシロップのとれる樹としても知られています。

国旗の「赤」と「白」は「ナショナルカラー(国民色)」と呼ばれていて、「赤」は勇気と強さ、「白」は潔白と誠実さを表しています。

■豆知識②『カエデの語源』

「カエデ」という言葉は「葉っぱの見た目」からとったもので、昔の人が葉っぱの形(=切れ込みが4つで5列の葉)を見た時に「カエルの手」を想像し、そこから「蛙手(カエルデ)」▶「カエデ」と呼ぶようになったと言われています。

ちなみに、カエデの葉っぱの分岐の数は必ずしも「5列」ではなく、「7列」や「9列」のモノも中には存在します。

紅葉のメカニズム

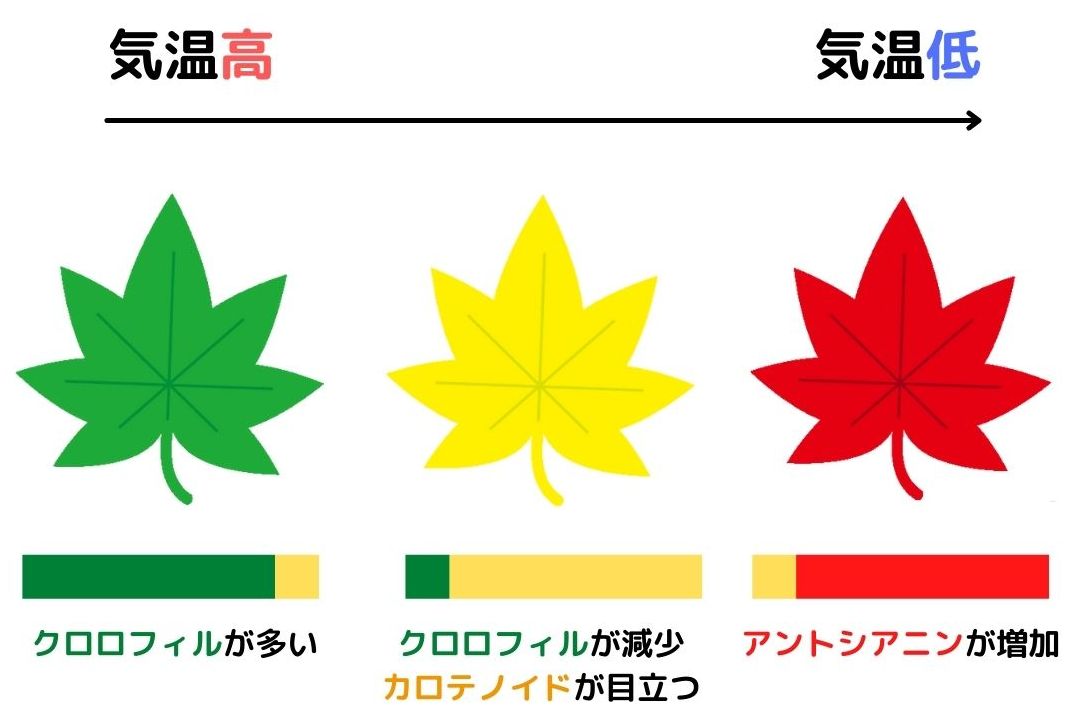

植物が紅葉するのは「葉に含まれる色素の量が変化するから」で、色素の含有比率によって葉の色は「緑」⇨「黄」⇨「赤」と段階的(グラデーション)に変わっていきます。

植物の葉には、光合成のための「クロロフィル(葉緑素=緑色の色素)」と、それをサポートする「カロテノイド(黄色の色素)」が含まれていて、寒くなって葉が光合成をしなくなると「クロロフィル」が分解されて減少。

「緑色」が薄くなるとともに、隠れていた「カロテノイド」の「黄色」が目立ちはじめ、植物の葉の色が「緑」から「黄色」へと変化します。

その後、気温がさらに下がると、葉に残っているデンプン・糖に化学変化が起き、今度は「アントシアニン」という「赤色の色素」が生成。

最終的に、この「アントシアニン」の量が「カロテノイド」を上回ることによって、葉が赤く色づいて見えるのです。

■豆知識③『紅葉の名所の条件』

日本三大紅葉の里として名高い「京都府・嵐山(あらしやま)」「栃木県・日光(にっこう)」「大分県・耶馬渓(やばけい)」の3つの景勝地。

これら3つが「紅葉の名所」と称されているのは、いずれもが小高い山の中腹の日当たりの良い斜面にあり、紅葉がきれいに色づく自然条件(=昼夜の寒暖差が大きい・空気が澄んでいる・太陽の光がよく当たる・湿度が高い)をすべて満たしているからです。

■豆知識④『植物が落葉するのはなぜ?』

冬になって太陽光が減少して空気が乾燥すると、植物は光合成ができなくなり、水分がどんどんと蒸発していきます。

そこで樹々たちは「このままじゃ身体に大きなダメージを受ける!」と考えて、すべての葉を落とし、栄養・水分を蓄えようとします。つまり「落葉」とは、『植物の生き残りをかけた決死の戦略』なのです。

鹿

■基本データ

分類:シカ科シカ属

学名:Cervidae

英名:Deer

分布:日本の他、東アジア一帯(中国からロシアまで)

種類:日本には、本州のホンシュウジカや北海道のエゾシカなど、12の亜種が生息。

特徴

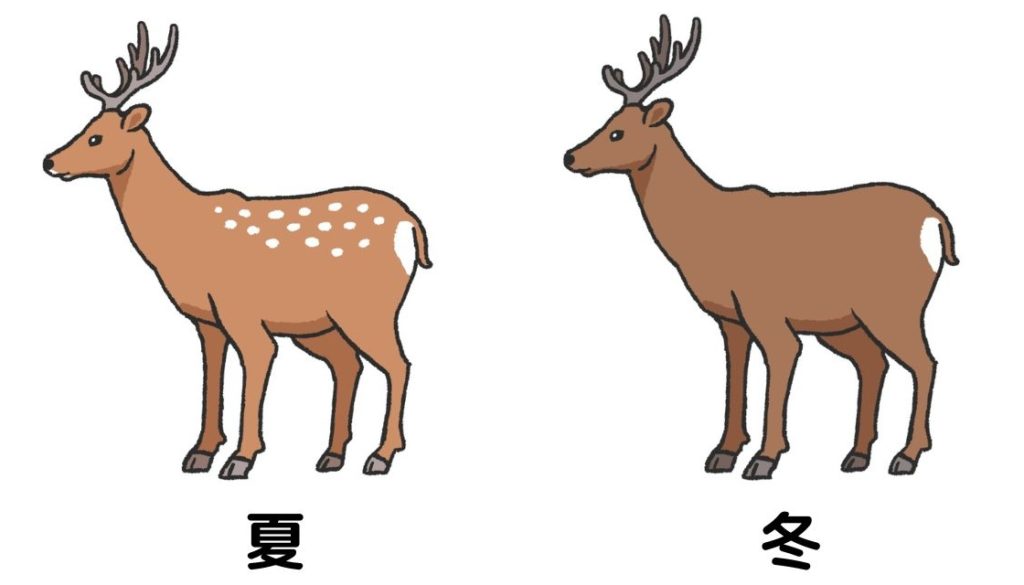

奈良公園をはじめ、日本国内に生息する野生の「ニホンジカ」は、季節によって毛色を変化させる特性を持っています。

夏場は茶褐色に白い斑点(=鹿の子模様)のある見た目をしていますが、冬になるとその斑点が消失。少し暗めの茶褐色一色に変化します。

夏場の鹿の子模様には、太陽の木洩れ日に似せて外敵から身を守るカモフラージュ(保護色)としての役割があり、冬になってそれが消えて暗めの茶褐色になるのは、枯れ葉や枯れ木に擬態して敵に見つかりにくくするためです。

ちなみに「鹿の子模様」は、人間の指紋と同じように一頭一頭で異なり、生涯その模様は変わることがないと言われています。

生態

「鹿」は基本的に「昼行性」で、夜は林の中で過ごし、昼になると餌を求めて草原などのひらけた場所に出てきます。ただし、人がたくさんいるところでは「夜行性」を示すこともあり、夜間に人家や農地に出没する例も多く報告されています。

食性は、草の葉や茎・樹木の実などを主食とした「雑食」で、餌のない冬季は、樹皮や落ち葉・きのこなどを食べています。

奈良公園の鹿

日本最大の都市公園(面積約660ha)の「奈良公園」には、約1200頭もの鹿(野生のメス鹿)が生息しています。

「鹿」が多くいるのには理由があり、奈良公園の敷地にある「春日大社(かすがたいしゃ)」の由来書によると、鹿島(かしま)新宮の御祭神「タケミカヅチノミコト(※1)」が白い鹿にまたがって、はるばる春日の地にやって来たという伝承があり、そこから奈良公園の鹿を「神の使い」として手厚く保護するようになったと言われています。

(※1)タケミカヅチノミコト(建御雷命)・・日本神話の大国主の「国譲り」で活躍した雷の神。その後に神武(じんむ)天皇の大和征服を助け、蝦夷(えみし)の平定神として歴代の武家政権から崇敬された。茨城県(常陸国)にある鹿島神宮の御祭神。

ちなみに「春日大社」は、藤原京・平城京・難波宮など、奈良の都の遷都が繰り返される中で、当時の実力者の藤原氏が、自らの氏神(うじがみ)を祀る神社として創設したものです。

■豆知識⑤『奈良公園の鹿せんべい』

奈良公園の鹿の餌である「鹿せんべい」は、製造元によって多少の違いがありますが、一般的に小麦粉(薄力粉)と米ぬかを原料にして作られています。

加えて「鹿せんべい」は、一般財団法人「奈良の鹿愛護会」の登録商標でもあり、その売上の一部が鹿の保護にあてられています。

鹿の肉

「もみじ」の別称で知られる鹿の肉は、低カロリー(牛・豚の1/3)かつ高タンパクで、DHA・ミネラル・鉄分なども豊富なことから、ヘルシー食材として人気があります。

中でも、鹿肉に含まれる「ヘム鉄」は、人間の身体に吸収されやすい鉄分なので、貧血や冷え性の人に特におすすめです。

■豆知識⑥『肉の隠語』

鹿の肉の別称である「もみじ」以外にも、「かしわ(鶏肉)」「さくら(馬肉)」「ぼたん(猪肉)」など、植物の名前を使った「肉の別称(隠語)」がいくつか存在します。

これらの「隠語」ができたのには理由があり、江戸時代に、徳川5代将軍・綱吉が施行した「生類憐れみの令」によって食用肉を食べることが禁じられ、その際に、町民たちが肉を食べるために知恵を絞って考え出したのが、この植物の名前で肉を言い換える「隠語」だったのです。

鹿茸(ろくじょう)

「鹿」は「漢方薬」としても重宝され、中でも、若い「鹿」の生え替わり途中の角(つの)を切り取った「鹿茸(ろくじょう)」は、強壮・強精・鎮痛薬として古くから中国で愛用されていました。

「鹿茸」という名前は、鹿の角が落ちたところに小さなコブのようなものが生え、その成長スピードがキノコ(=茸)と同じくらいに速かったことに由来するものです。

■豆知識⑦『しかとの由来』

「無視すること、仲間はずれにすること」を意味する「しかと」は、花札の10月の鹿がそっぽを向いていることにちなんだものです(鹿の十【しかのとお】▶しかと)。花札由来の言葉には、他にも「ぴかいち」「ピンきり」などがあります。

(▶▶関連記事:【花札辞典】「こいこい・花合わせ」の用語の読み方と意味)

百人一首の「紅葉」と「鹿」

百人一首の中で「紅葉(もみじ)」と「鹿」が詠まれている歌として有名なのが次の和歌です。

「奥山に 紅葉(もみじ)踏み分け 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋はかなしき」――百人一首⑤猿丸太夫

(訳)山奥の紅葉を踏み分けて、雌鹿(めじか)を恋慕って鳴く雄鹿(おじか)の声を聞くときほど、秋はしみじみと悲しく感じるものだ。

「三十六歌仙(※2)」の一人の「猿丸太夫(さるまるだゆう)」は、「古今和歌集」の中にも名前が見られる歌人で、生没年が不詳だったことから「謎多き人物」と称されています。

上記の和歌は、猿丸太夫が芦屋の山にあった自分の庵で、秋の情景を眺めながら詠んだ歌で、山奥で足元の紅葉を踏み分けながら歩いていた歌人が、鹿の「ケーン」という鳴き声を聞いて感慨にふける、そんな哀愁ある内容になっています。

(※2)三十六歌仙(さんじゅうろっかせん)・・平安時代中期の歌人・藤原公任(ふじわらのきんとう)が過去および同時代の優れた歌人36人を選定したもの。万葉歌人からは、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)・山部赤人(やまべのあかひと)・大伴家持(おおとものやかもち)が、古今和歌集・後撰和歌集などからは、紀貫之(きのつらゆき)・在原業平・小野小町ら33人が選ばれた。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

では、最後に内容をおさらいしましょう。

■和名「もみじ」の語源となったのは染め物の「揉み出づ」で、漢名「紅葉」の由来は平安貴族の嗜好にある。

■「もみじ」と「カエデ」は分類上の違いはないが、盆栽の世界では明確に区別されている。

■紅葉(こうよう)は、葉にある色素の含有率の変化で起こり、色素には「クロロフィル(緑色素)」「カロテノイド(黄色素)」「アントシアニン(赤色素)」の3種がある。

■「鹿」の毛色は、夏場は白斑の散在した茶色ないし赤褐色で、冬になると斑点が消失。少し暗めの茶褐色一色に変化する。

■奈良公園には野生のメス鹿が1200頭ほどおり、春日大社の御祭神「タケミカヅチノミコト」の伝説にちなんで手厚く保護されている。

■「鹿肉」はヘルシーな食材として人気があり、漢方薬の「鹿茸(ろくじょう)」は中国で古くから愛用されていた。

■「紅葉」と「鹿」を題材にした百人一首⑤番の和歌の歌人である「猿丸太夫(さるまるだゆう)」は「三十六歌仙」の一人で、「古今和歌集」にもその名が見られる。

記事で紹介した奈良公園の「鹿」の敬われている理由が、春日大社の伝説によるものだったというのは驚きですね。

また「紅葉」と言えば、「紅葉の観光名所」を訪れるのが定番ですが、今年はあえて近くの公園に出かけ、身近な「紅葉の木」の色づきの変化を楽しむというのも趣きがあって良いかも知れません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼花札の歴史や雑学をもっと知りたい方はこちら▼

■【花札一覧】各月に描かれた絵柄(動植物)の意味と由来

■ゲーム会社「任天堂」と花札・トランプの関係|始まりは小さな花札屋

■花札の歴史|日本の伝統的「かるた」の繁栄と衰退の足あと

コメント