こんちにちは、

りんとちゃーです。

たおやかで良い香りを放ち、木に巻きつく姿から、愛する男性を慕って離れない女性を想起させる植物の「藤(フジ)」。

(左から順に「藤に不如帰(ほととぎす)」「藤に短冊」「藤のカス」「藤のカス」)

紫色の花の特徴から、花札の中で「黒豆」と称される「藤」は、春の時期に日本全国で鑑賞することができます。

また、人気アニメ「鬼滅の刃」の作中で、鬼が嫌う特別な植物としても登場し、「藤」の花にあらためて興味・関心を持った人も多くいるようです。

そんな不思議な魅力のある「藤」について、以下のことをまとめました。

■藤の生態と特徴・種類

■藤の名前と花言葉の由来

■藤の名所と藤紋、マメ科植物の毒性について

それでは、マメ科に分類される「藤」の『マメ』知識を順に学んでいきましょう。

▼「藤」と一緒に描かれている「ホトトギス」についての記事はこちら▼

藤(フジ)

■基本データ

分類:マメ科フジ属

学名:Wisteria floribunda

英名:Japanese wisteria

和名:藤(ふじ)

別名:野田藤(ノダフジ)

原産地:アジア、北米、ヨーロッパ

開花時期:4~5月

花言葉:歓迎、優しさ、佳客、恋に酔う、決して離れない、忠実

特徴

マメ科ツル性落葉低木の「藤(フジ)」は、蝶(チョウ)の形をした薄紫色の小花を房状に咲かせ、花の後に10~20cmくらいの実を結びます。

花穂は長くしだれて20~80cmにもなり、花の色の「藤色(※1)」は色名の由来にもなっています。

(※1)藤色(ふじいろ)・・女性の衣服である襲(かさね)の色目にもなっている色。派生色に「藤紫」「大正藤」などがある。

ちなみに「藤」は樹齢がとても長く、数百年のものから千年を超える長寿の木が存在することから、縁起物の木としても有名です。

種類

古くから様々な品種が作られてきた「藤」には、「ノダフジ」と「ヤマフジ」の2系統が存在し、両者には以下のような違いがあります。

●ノダフジ(Wisteria floribunda)※2・・近畿より西部の西日本に自生。淡いうす紫色の花を咲かせ、その花穂は長く垂れ下がる。一般的に「藤」と言えばこの「ノダフジ」を指す。ツルの巻き方は右巻き。

●ヤマフジ(Wisteria brachybotrys)・・北海道以外の全域に自生。濃い紫の花を咲かせ、花穂は短くずんぐり型。ツルの巻き方は左巻き。

ここで言う「右巻き」「左巻き」は、植物を上から見下ろしたときのツルの巻き方を表していますが、厳密に定義があるわけではありません。そのため、本によっては逆方向で表記されることもあります。

実際、学校の授業では、かつて「左巻き」の植物だと教えられていたアサガオを「右巻き」と教わります。

これは、現在では「上から見下ろしたときの巻き方」ではなく、「根本から先端を見上げたときのツルの巻く方向」を見て考えるのが一般的だからです。

(※2)「ノダフジ」の下位分類には、花が白色の「シロバナフジ」、花穂が長く別名『六尺藤』と呼ばれる「ノダナガフジ」、『桃色藤』の異名がある「アカバナフジ」、花弁の先が淡い赤色で『口紅藤』と呼ばれる「アケボノフジ」、濃い紫色の八重咲きをする品種で『八重黒竜』の名を持つ「ヤエフジ」などがある。

■豆知識①『新五千円札とノダフジ』

「ノダフジ」は、2024年に発行が予定されている新五千円札の裏面の図柄にも選ばれています。その理由は、「津田梅子(※3)」を肖像画とする新五千円札が紫色を基調としており、紫の花が美しいノダフジがより色合いになじむと判断されたからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(※3)津田梅子(つだうめこ)【1864-1929】・・女性の地位向上・自立を追求し続けた日本の女子教育の先駆者で、女子英学塾(のちの津田塾大学)を設立したことで知られる。6歳のときに岩倉使節団(いわくらしせつだん)に加わって、日本人ではじめてアメリカ留学を果たした。

由来・語源

「藤(フジ)」の名前の由来には諸説あり、一般的には次の2つが考えられています。

▶中国名のシナフジ説・・シナフジを漢字にすると「紫藤」となり、ここから「紫」がとれて、今の「藤」になった。

▶フキチリ説・・風に吹かれて舞い散る花のことを「フキチリ(吹散)」と呼び、これが略されて「フジ」になった。

「藤」の学名「Wisteria floribunda」の「Wisteria(ウィステリア)」は、アメリカの植物学者「カスパール・ウィスター(Caspar Wistar)」の名前からとったもので、 「floribunda(フロリバンダ)」は「たくさんの花をつける」という意味です。

ちなみに、「藤」の種名である「ノダフジ」は、フジの名所である大阪市福島区の「野田藤(=摂津国野田の藤の宮)」に由来します。

花言葉

「藤」の花言葉には次のようなものがあります。

花言葉

歓迎、優しさ、佳客、恋に酔う、決して離れない、忠実

それぞれの言葉には由来があり、「歓迎・優しさ・佳客」は、藤の花が頭を下げている様子が、客をもてなす女性のように見えたことから、「恋に酔う」は、源氏物語において恋に陶酔する「藤壺」が由来に、「決して離れない・忠実」は、藤のツルが藤棚にしっかりと巻き付いて離れないところからきています。

ちなみに、最後の藤の巻き付く習性は、「一度巻き付いたら二度と離れない」と執着・強い愛情の象徴で捉えられることもあり、場合によってはネガティブな意味合いを持ちます。

藤の名所

「藤」の開花時期は4月下旬~5月上旬で、この時期になると日本各地で「藤棚(ふじだな)※4」や「藤トンネル」を見ることができます。

(※4)藤棚(ふじだな)・・藤のツルをはわせて、垂れ下がる藤の花を鑑賞できるようにした棚のこと。日当たりの良い公園や庭園などに設置されている。

大阪市福島区の「野田藤(のだふじ)」や、埼玉県春日部市春日大社の「牛島(うしじま)の藤」、栃木県の「あしかがフラワーパーク」など、藤のスポットは全国にいくつも存在するので、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

藤紋

長寿で繁殖力が強い「藤」は、縁起の良い植物として古くから「家紋」に用いられていました。

特に有名なのが、奈良時代から鎌倉時代にかけて栄華を誇った藤原氏の家紋で、「丸に下り藤」をデザインしたその家紋は、通称「藤紋(ふじもん)」と呼ばれています。

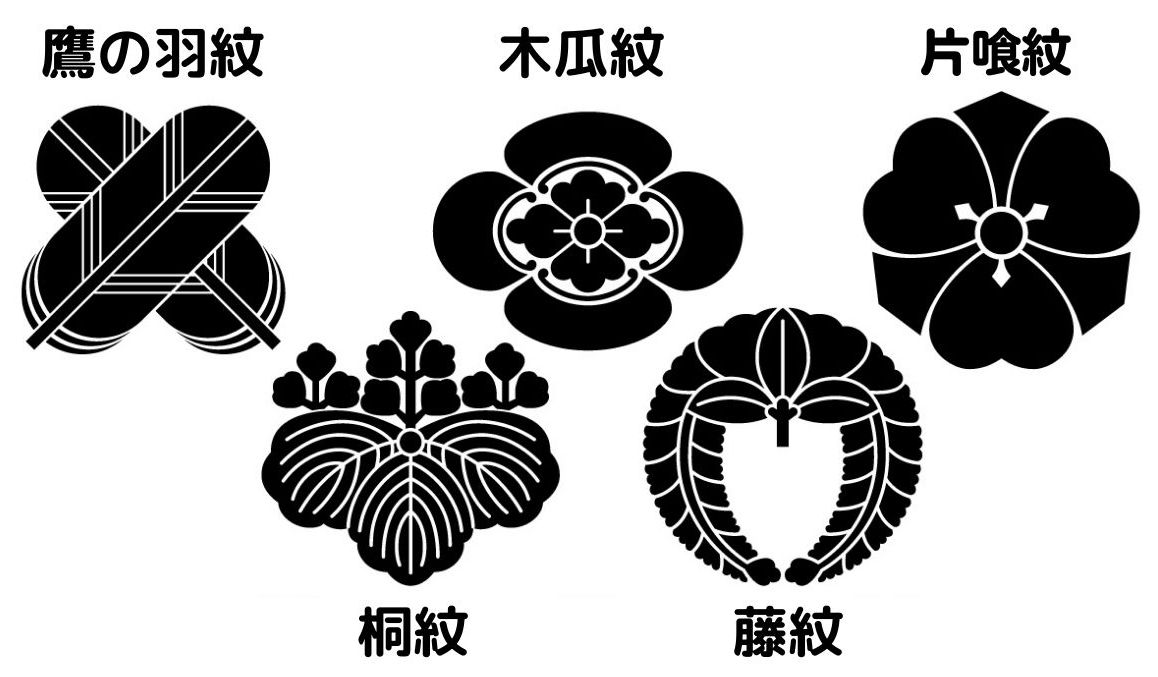

「藤紋」は「五大紋(ごだいもん)」の一つに数えられ、「五大紋」とは、日本に存在する3000以上の家紋のうち、特に多く使用されている「鷹の羽紋(たかのはもん)」「木瓜紋(もっこうもん)」「片喰紋(かたばみもん)」「桐紋(きりもん)」「藤紋(ふじもん)」の5つのことを指します(下記参照)。

●鷹の羽紋・・「鷹の羽」は和弓に用いる矢羽根の材料。尚武(しょうぶ)的な意味を持つ「鷹紋」と同じ意味合いでこの「鷹の羽紋」が作られた。

●木瓜紋・・瓜を輪切りにした断面や鳥の巣を図案化したもの。子孫繁栄の意味合いがあり、有職文様(=公家の装束・調度に用いられる文様)の一つに数えられる。

●片喰紋・・「片喰」は、カタバミ科カタバミ属の多年草で、繁殖力が強いことから子孫繁栄の縁起物として家紋に用いられている。

●桐紋・・ゴマノハグサ科の樹木である桐を図案化したもの。日本国政府の紋章として使用されている。

●藤紋・・藤の垂れ下がる花と葉を藤の丸にして図案化したもの。「上り藤」「下り藤」「利久藤」などがある。

藤の毒性

「藤」は、発音が「不二」「不死」に通ずることから、昔から魔除けの力がある植物だと信じられていて、人気アニメ「鬼滅の刃」の作中でも、鬼が嫌う特別な植物として登場します。

実際、藤をはじめとしたマメ科の植物には、「レクチン(※5)」と呼ばれる有毒成分が含まれていて、多量に食べると吐き気や頭痛、めまいの症状があらわれ、重症化すると胃腸炎を引き起こします。

(※5)レクチン・・細胞の表面の糖鎖に結合しやすいタンパク質の総称のこと。すべての動植物に何らかのかたちで含まれていて、特定の植物の「レクチン」は人間の身体へ害を及ぼす可能性があると考えられている。例:豆類(大豆、インゲン豆)やナス科野菜(ナス、トマト、ジャガイモ)など。

豆製品は加熱して食べるものなので、通常は無毒化されて問題になることはありませんが、知らずに生の豆を多量に食べて中毒症状になるケースも中には存在するので、大豆や枝豆・インゲン豆などを食べるときは、きちんと火を通すようにしましょう。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

では、最後に内容をおさらいしましょう。

■マメ科ツル性落葉低木の「藤(フジ)」は、蝶(チョウ)のような形のうす紫色(藤色)の小花を房状につけ、その花穂は長くしだれる。

■「藤」には「ノダフジ」と「ヤマフジ」の2系統の種類があり、両者はツルの巻き方(右巻きか左巻きか)で区別される。

■「藤(フジ)」の名前の由来となったのは、中国名の「シナフジ(紫藤)」と、風に散るという意味の「フキチリ(吹散)」。

■日本各地に「藤の名所」(大阪市福島区の野田藤など)があり、春の時期に「藤棚」や「藤トンネル」を鑑賞することができる。

■「藤」は古くから家紋に利用され、有名な紋としては藤原氏の「藤紋(丸に下り藤)」があげられる。

■藤をはじめとするマメ科植物には「レクチン」という有毒性分が含まれ、生のものを多量に食べると中毒症状を引き起こす。

春の時期になると、全国各地で藤の花を鑑賞することができ、藤の名所と呼ばれる場所では、花のお祭りの「藤まつり」が開催されます。

特に、夜間にライトアップされた藤は幻想的な美しさがあっておすすめなので、ゴールデンウィークに各地のスポットへお出かけしてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼「藤」と一緒に描かれている「ホトトギス」についての記事はこちら▼

■【花札4月②】ホトトギスの生態と托卵の習性|和歌や俳句に詠まれた夏鳥

▼花札の雑学や歴史をもっと知りたい方はこちら▼

■花札の絵柄の意味と由来 |札の名前からみる日本の風物詩

■任天堂と花札の関係|歴史と企業哲学からみる成功のルーツ

■花札の歴史|日本の伝統的「かるた」の繁栄と衰退の足あと

コメント