こんにちは、

りんとちゃーです。

花札11月札に描かれた植物の「柳(ヤナギ)」と動物の「蛙(カエル)」「燕(ツバメ)」は、中央でひと際目立つ「小野道風(おののみちかぜ)」よりも印象が薄い存在ですが、脇役となった彼らにも、小野道風と同様に知らないことがたくさんあります。

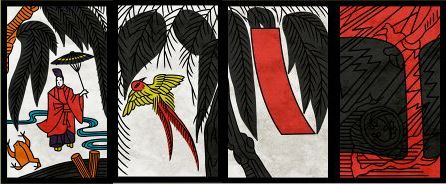

(左から順に「柳に小野道風、蛙」「柳に燕」「柳に短冊」「柳のカス」)

記事では、以下のことをまとめています。

■ヤナギの種類・特徴と名前の由来

■カエルの生態と代表的なカエルについて

■ツバメの生態・特徴・鳴き声

今回は欲張って3つと多いですが、頑張って学んでいきましょう。

▼柳・蛙・燕と一緒に描かれた「小野道風」についての記事はこちら▼

■関連記事:「柳と小野道風」の絵札にまつわる秘密|「書道の神」の師匠は蛙!?

柳(ヤナギ)

特徴・種類

「柳(ヤナギ)」はヤナギ属に分類される樹木の総称で、一般的には「シダレヤナギ」のことを「柳」と呼んでいます。

笹の葉のような細長い葉と、垂れ下がった長い枝が特徴で、春先から初夏にかけて細い円柱状の花を咲かせます。

花言葉は「従順」と「自由」で、それぞれ、弱い風に素直に葉をそよがせること(=従順)と、強い風を受けて枝や葉を羽ばたいているように揺れ動かすこと(=自由)にちなんだものです。

「ヤナギ」には、街路樹などで見かけるポピュラーな「シダレヤナギ」の他、花穂の形が特徴的な「ネコヤナギ」といった種類があります。

シダレヤナギ

「シダレヤナギ」は、奈良時代の頃に日本に渡来した中国を原産とするヤナギの代表種で、枝葉を風にまかせて遊ぶように揺らすその姿から、別名で「遊び草」「風見草」と呼ばれています。

開花時期は3~4月。水辺を好み、水害を防いでくれることから、川べり・水路・お濠沿いなどにも植えられています。

ネコヤナギ

尾状の花穂がネコの尾のように見えることからその名がついた「ネコヤナギ」の原産地は日本・朝鮮半島・中国で、山地の渓流や街中の小川などの水辺に広く自生しています。

開花時期は3~4月で、春になると、銀白色の綿毛に包まれたつぼみを枝の先に付けます。

由来・語源

▼柳(ヤナギ)の表記名▼

◯和名/漢字:ヤナギ/柳

◯漢名:楊

◯英名:Weeping willow

◯学名:Salicaceae Salix

読みの「ヤナギ」の由来には諸説あり、「この植物の木で作った矢」を意味する「矢の木(ヤノキ)」が転じたという説が有力です。

他にも、中国名の「楊」の発音「yang(ヤン)」に「i」が加わって「ヤナギ」になったとする説もあります。

漢字表記「柳」の「卯」は「象形文字」の一つで、一般的には「左右対称の戸を合わせた門」を意味しています。

枝葉をスルスルと上から下へ垂れ下げるヤナギの姿が、スルスル滑らせて門を開け閉めする様子に見えたことがその由来だと言われています。

「ヤナギ」の学名の「Salix」は、ケルト語の「sal=近い」「lis=水」を組み合わせたもので、これは「ヤナギ」の多くが水辺や湿地に生息していることにちなんだものです。

成分・効果

「つまようじ」の漢字表記の「爪楊枝」の中に「楊」があることから分かるように、「柳の木」はかつては食後の「ようじ」として使われていました。

「柳」には痛みをやわらげる成分が含まれており、「柳」で作った「ようじ」を使うと歯の痛みが緩和されたそうです。

その成分の正式名は「サリチン」(=「柳」の学名の「Salix(サリックス)」が語源)で、現在私たちが使っている解熱鎮痛薬の「アスピリン」は、この「サリチン」の構造を少し変化させて副作用を抑えた「アセチルサリチル酸」の別名にあたります。

蛙(カエル)

■基本データ

分類:無尾目(むびもく)両生類(※1)

分布:南極大陸を除く全地域

英名:flog(※2)

古称:かわず

(※1)サンショウウオ・イモリなどの尾を持つ種は「有尾目(ゆうびもく)」、カエルなどの尾の無いものは「無尾目」に分類される。

(※2)外観がヒキガエルに似ているものは「toad(トード)」と呼ばれる。

生態・特徴

子どもの時と大人の時で姿が異なり、水の中も陸の上もどちらもお手の物の「カエル(蛙)」。

「カエル」は動体視力がすぐれており、動いている獲物(=昆虫やクモなど)を長い舌で素早くしとめることができます。ただし、逆に動いていないものは見ることができず、死んだ虫や止まった虫を食べることはほとんどありません。

また、食事中のカエルをよく観察すると目玉を頭にめり込ませてエサを飲み込んでいることに気付きます。

これは、カエルの口が頭に比べて大きすぎて、舌の動きだけでは飲み込めないからで、飛び出した目玉を下げることで、エサを無理やりのどの奥に押し込んでいると考えられています。

加えて「カエル」には、生息する環境に合わせて出産の仕方を変える性質があり、おたまじゃくしの期間を経ずに、はじめからカエルの姿で産まれる種も中には存在します。

由来・語源

読みの「カエル」は、もといたところに必ず「帰(かえ)る」その習性に由来するものです。

漢字表記の「蛙」の左側の「虫」は、爬虫類に近縁な生き物を表していて、右側の「圭」は三角形のカエルの見た目、並びに鳴き声の擬声を意味しています。

種類

ニホンアマガエル

「ニホンアマガエル」は日本に最も多く生息する種で、大きさは3~4cmくらい。メスはオスより大きく、指先に特徴的な「吸盤」が付いています。

皮膚から刺激性の毒を分泌することで知られており、毒が目に入ると失明する可能性があるので注意が必要です。

日本で「ニホンアマガエル」の数が多い理由には、以下のことが関係しています。

▶乾燥に強い・・乾燥した場所でも生きられるので、生活場所の選択肢が広がり、街なかにもうまく順応している。

▶発達した吸盤・・道路脇のU字溝やコンクリート水路に誤って落ちたときに、この吸盤を用いて脱出することができる。

■豆知識①『アマガエルが鳴くと雨が降るのはなぜ?』

「アマガエル」の皮膚はとても薄く、湿気・気圧の変化に敏感なため、天候が変化するとそれに呼応するようにして鳴き声をあげます。この鳴き声のことを、別名で「雨鳴き」「レインコール」と言います。

トノサマガエル

「トノサマガエル」はアカガエル科に属するカエルの一種で、背中に特徴的な黒い斑紋があります。

名前の「トノサマ」は、からだがとても大きく、天敵にあった時にお腹を膨らませている様子が殿様(トノサマ)の威張っている姿のように見えたことにちなんだものです

ヒキガエル

「ヒキガエル」と「ガマガエル」を別の種だと思っている人がいますが、「ガマガエル」は「ヒキガエル」の異称のことなので、実際は同じ種にあたります。

「ヒキガエル」の分泌液は、やけど・切り傷を治療するための「ガマの油」の原料として使われています。

「おたまじゃくし」の由来・語源

球形の胴体と発達した尾が特徴の「おたまじゃくし」の名前は、調理器具の「お玉杓子(おたまじゃくし)」に由来するものです。

ご飯・味噌汁をよそうときに使う調理器具のことを総称して「杓子(しゃくし)」と言い、通常、ご飯用の平らな形状のものを「しゃもじ」、汁用に使う先が皿状のものを「お玉杓子」と呼び分けがされています。

カエルの子ども(=幼生)の見た目が、この「お玉杓子」によく似ていて、そこから「おたまじゃくし」の名が付いたと言われています。

ちなみに、調理器具の「お玉杓子」の語源は、多賀大社で参拝客用に配られていたお守りの杓子(=多賀杓子)にあります。

▼言葉を派生した順に並べると以下の通り▼

「多賀大社の杓子」▶「多賀杓子(たがじゃくし)」▶「お玉杓子(調理器具)」▶「おたまじゃくし(カエルの幼生)」

燕(ツバメ)

■基本データ

分類:スズメ目ツバメ科

分布:北半球の広域

英名:swallow

別名/古称:玄鳥、乙鳥、春告鳥、ツバクラメ、ツバクロ

春先の暖かい時期に日本にやってきて、秋に越冬のために東南アジアに帰る渡り鳥の「ツバメ」。

その大きさはだいたい15~18cmくらいで、日本では「ツバメ・イワツバメ・コシアカツバメ・ショウドウツバメ・リュウキュウツバメ」の5種類のツバメを見ることができます。

光沢のある黒と腹側の白のツートンカラーが特徴で、額や喉は赤く、尾は長く2つに分かれています。

「春告げ鳥」の異称の通り、春に「チュリチュリ、ジーリリ」といった可愛らしい鳴き声を聞くことができ、昔の人は、この声を「土食て虫食て口渋い」(=土を食べて虫を食べて口が渋くなった)という言葉に置き換えていたそうです。

こういった動物の鳴き声の置き換えのことを「聞きなし」と言い、代表的なものでは他に、ホトトギスの「東京許可局」やウグイスの「法華経」などがあります。

僕(ツバメ)の鳴き声は

こんなのだよ⇩

「ツバメ」は飛ぶのは得意ですが、実は歩くのが苦手で、巣作りのとき以外はほとんど地面に降りることがありません。

また「ツバメ」には、天敵(カラス・ヘビなど)からヒナや卵を守るために、人の出入りの激しいお店や、にぎやかな人家の軒先に巣を作る習性があり、そこから「ツバメの巣がある家は縁起が良くて幸せになる」や「ツバメが巣をかけた店は繁盛する」といったジンクスが生まれたと考えられています。

■豆知識②『ツバメが低く飛ぶと雨になるのはなぜ?』

雨が降る前は湿度が高く、虫は羽についた水滴の重みで低い場所を飛ぶようになります。ツバメはそういった虫を食べているので、結果的に、雨が降る前には低い位置を飛ぶツバメの姿を見ることになるのです。

このようにして、生物の行動や自然現象から天気の変化を予測することを「観天望気(かんてんぼうき)」と言い、代表的な「観天望気」には、前述の「カエルが鳴くと雨が降る」の他、「猫が顔を洗うと雨が降る」や「クモが糸を張ると晴れる」などがあります。

■豆知識③『つば九郎の語源』

ツバメの姿をしたプロ野球ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター「つば九郎」の名前は、ツバメの古称である「ツバクロ」とメンバーの「ナイン(9)」をかけ合わせたものです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

では、最後に内容をおさらいしましょう。

■垂れ下がった姿が特徴的な「ヤナギ」には、街路樹としてよく見かける「シダレヤナギ」の他、猫の尾のような花穂を持つ「ネコヤナギ」といった種類がある。

■「ヤナギ」の名前は、「この植物の木で作った矢」という意味の「矢の木(ヤノキ)」に由来する。

■水陸どちらでも生活できる両生類の「カエル」は、そのすぐれた動体視力で舌を使って素早く昆虫やクモを捕獲し、目玉を頭にめり込ませるという変わった手法でエサを飲み込んでいる。

■春の時期に東南アジアから日本にやってくる渡り鳥の「ツバメ」は別名で「春告げ鳥」と呼ばれていて、その鳴き声は「土食て虫食て口渋い」という言葉に聞きなされている。

花札11月札の絵柄には謎めいたところが多く、春から夏にかけてが「旬」の「柳・蛙・燕」がなぜ札に描かれているのかが今だによく分かっていないそうです。

私の考えでは、札の別名が「雨札」であることにちなんで「雨」に関係する生き物を選んで集めたのではないかと推測しています。

水辺を好む「柳」は垂れ下がった見た目が『雨』のようですし、「アマガエル」が鳴くのもたいてい『雨』のとき。「燕」は『雨』の日に低いところを飛ぶ習性を持っています。

皆さんはどう考えますか?あれこれ想像してみるのも面白いかも知れませんね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼柳・蛙・燕と一緒に描かれた「小野道風」についての記事はこちら▼

■「柳と小野道風」の絵札にまつわる秘密|「書道の神」の師匠は蛙!?

▼花札の雑学をもっと知りたい方はこちら▼

■花札の絵柄の意味と由来 |札の名前からみる日本の風物詩

■任天堂と花札の関係|歴史と企業哲学からみる成功のルーツ

■花札の歴史|日本の伝統的「かるた」の繁栄と衰退の足あと

コメント