こんにちは、

りんとちゃーです。

11月札の絵柄として、花札の中で唯一描かれている「人間」。

その名を「小野道風(おののみちかぜ)」と言います。

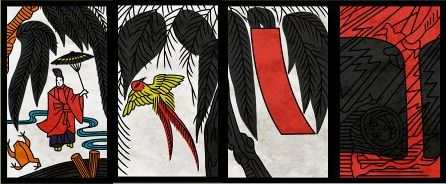

※左から順に「柳に小野道風、蛙(カエル)」「柳に燕(ツバメ)」「柳に短冊」「柳のカス」

書道をたしなんでいる人なら知っているかもしれませんが、「小野道風」は日本書道・和様書の礎(いしずえ)を築いた「三蹟(さんせき)」のうちの一人で、能書家として偉大な功績を残したことから「書道の神」と呼ばれています。

記事では、以下のことをまとめています。

■「小野道風」の略歴と「三蹟(さんせき)」

■兄「小野好古(おののよしふる)」と祖父「小野篁(おののたかむら)」

■札の絵柄のモチーフとなった「道風と蛙(カエル)」の逸話の紹介

小野道風の人物像を学びながら、花札に関する知識を深めていきましょう。

▼「小野道風」以外(=柳・カエルなど)について詳しく知りたい方はこちら▼

■関連記事:【花札11月②】柳に集う柳・蛙(カエル)・ツバメの豆知識

書道の神さま「小野道風」

平安時代の貴族で能書家でもあった「小野道風(おののみちかぜ)」は、中国的な書風(=唐様)から抜け出し、和様書道の礎(いしずえ)を築いた人物で、当時活躍した書道家の藤原佐理(ふじわらのすけまさ)・藤原行成(ふじわらのゆきなり)と合わせて「三蹟(さんせき)」と呼ばれています。

能書家としての評価は生存時から高く、晩年になってからは「書道の神」として人々にたたえられました。

彼の代表作には以下のものがあります。

●三体白紙詩巻(さんたいはくししかん)・・唐の詩人・白居易(※1)の詩集を3つの書体で書き表したもの。

●屏風土代(びょうぶどだい)・・内裏【だいり】(=天皇の住む建物)に飾る屏風に書いた漢詩の下書き。

(※1)白居易(はくきょい)・・中国中唐時代の詩人。白楽天(はくらくてん)とも呼ばれる。流れるような美しい文体が特徴で、詩集「白氏文集」の中の長恨歌・琵琶行が特に有名。

ちなみに、京都には小野道風を祀った「道風(みちかぜ)神社」なるものがあり、参道脇の池の水で墨を磨(す)ると書道の腕が上達すると言われています。

■豆知識①『三蹟(さんせき)』

「三蹟(三跡)」とは、日本書道の基礎を築いた平安時代の能書家3人(小野道風・藤原佐理・藤原行成)のことを指し、それぞれの書を「野跡(やせき)」「佐跡(させき)」「権跡(ごんせき)」と言います。

—————————-

■小野道風(おののみちかぜ)【894~966年】(通称:とうふう、墨称:野跡)・・平安中期の貴族・能書家。それまであった中国の書風を脱し、和様書道の礎を築いた。

■藤原佐理(ふじわらのすけまさ)【944~998年】(通称:さり、墨称:佐跡)・・平安中期の公卿・能書家。草書に優れ、書風は自由奔放で躍動感がある。

■藤原行成(ふじわらのゆきなり)【971~1027年】(通称:こうぜい、墨称:権跡)・・平安中期の公卿・能書家。一条天皇に使えた四納言の一人。墨称・権跡の「権」は、彼が「権大納言」だったことに由来。知的で上品な書風が特徴。

兄「小野好古(おののよしふる)」

出典:Wikipedia(菊池容斎画「小野好古」)

小野道風の兄にあたる「小野好古(おののよしふる)」は、平安時代に起きた「天慶の乱」(※2)で純友軍を破ったことで知られています。

(※2)天慶(てんぎょう)の乱・・承平・天慶【931〜947】の時期に、平将門(たいらのまさかど)と藤原純友(ふじわのすみとも)が東国と西国でほぼ同時に起こした反乱の総称。律令国家の崩壊と地方武士の台頭を象徴した事件でもある。

また、「後撰(ごせん)和歌集」や「拾遺(しゅうい)和歌集」にも優れた和歌を残しており、武芸と学芸の両方に通ずる秀才であったと言われています。

ちなみに、「道風」と「好古」の祖父は、「野狂(やきょう)」の異名を持つ「小野篁(おののたかむら)」だったと考えられていますが、その真意のほどは定かではありません。

■豆知識②『小野篁(おののたかむら)【802~852年】』

「嵯峨(さが)天皇」の官吏として仕えた「小野篁」は、頭脳明晰で文才があり、反骨精神が強かったことから、「野狂」の俗称で親しまれていました。

「小野篁」は「小野妹子(おののいもこ)」の子孫で、遣唐使にも任命されましたが、「唐から学ぶことなど何もない!」と言って乗船を拒否。加えて、遣唐使制度そのものを批判する詩を作ったことで「嵯峨天皇」の反感を買い、島流しの刑に処されてしまいます。

その時に詠んだのが、百人一首⑪の「わたの原 八十島かけて こぎ出でぬと 人には告げよ あまのつり舟」(訳:大海原のたくさんの島のある方に向かって漕ぎ出して行ったと、都のあの人に告げて欲しい、釣り船よ。)で、これは、隠岐島(おきのしま)に流罪になった篁が、都に残してきた恋人・家族に向けて贈った歌だと言われています。

小野道風の人生の師匠

11月札の「柳に小野道風」の絵柄は「小野道風と蛙(カエル)の有名な逸話」をモチーフにしていて、この逸話は学校の道徳の授業でも習います。

物語の内容は

こんな感じケロ⇩

■逸話『小野道風と蛙』

道風は思いました。

「書の道を志したのに、いつまでたっても名が売れない。きっと私には才能がないんだ・・」

絶望的な気持ちで道風が外の道をとぼとぼ歩いていると、遠くの方で一匹の蛙が柳の葉につかまろうと飛び跳ねているのを見かけます。

「一体何をしているんだこの蛙は。そんな離れた柳に飛び移れるわけがないじゃないか――。」

必死に挑戦しようとするその姿に、道風は苛立ちを覚えました。

すると突然風が吹きつけ、柳が大きくしなったことで、蛙は飛び移ることに見事成功します。

それを見て、道風はハッとします。

「この蛙は、自らの目的のために努力することを惜しまなかった。決して諦めない不屈の精神を持っていたのだ。それに比べて自分はどうだろう。おのれを磨き努力することもせず、『才能がない』と言い訳をして、ただ目の前の道から逃げていただけではないか・・。」

それからというもの、道風は血のにじむような努力をし、「書道の神」と皆にたたえられるくらいに書の道を極めることになったのです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

特に最後の「道風と蛙の逸話」には、学ぶべき教訓が多くあるように思いました。

では、内容をおさらいしましょう。

■「小野道風(おののみちかぜ)」は、中国的な書風から抜け出して和様書道の基礎を築いた「三蹟(さんせき)」の一人で、「書道の神」と呼ばれている。

■道風の兄の「小野好古(おののよしふる)」は、武芸・学芸(和歌)の両方に秀でていた。

■花札11月札の絵柄は、必死に努力する蛙の姿を見て自分も頑張ろうと決意した「小野道風と蛙」の有名な逸話がモチーフとなっている。

花札の絵柄にはそれぞれ意味や由来があり、詳しく調べるとさまざまな気付きがあって面白いものです。

今回は11月札を題材にしましたが、他の月の札も今後記事にしたいと考えております。

花札を通じて、皆さんがより多くの学びを得られますように――。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼「小野道風」以外(柳・カエルなど)について詳しく知りたい方はこちら▼

■【花札11月②】雨に集う柳・蛙(カエル)・ツバメの豆知識|脇役たちの大合唱

▼花札の歴史や雑学をもっと知りたい方はこちら▼

■花札の絵柄の意味と由来 |旧暦の読み方と語源つき

■花札の歴史|日本の伝統的「かるた」の繁栄と衰退の足あと

■ゲーム会社「任天堂」と花札・トランプの関係|始まりは小さな花札屋