こんにちは、

りんとちゃーです。

気温の上昇とともに桜の開花が待ち遠しくなる季節になりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

新年度の「4月」は、新入生や新社会人が新しい生活をスタートさせる時期でもあります。

そんな始まりの「4月」には、桜の花を愛でて宴を開く「お花見」や、お釈迦様の生誕を祝う「花祭り」など、桜や花に関する行事がいくつも催されます。

記事では、以下のことをまとめています。

■花見とお茶菓子(花見団子/桜餅)の由来

■エイプリルフール・花祭りについて

■2024年4月のカレンダー【付録】

花(桜)に関する知識を取り入れて、花見の席の話のネタに活用しましょう。

花見【4月上旬~中旬】

古くから日本人に親しまれてきた、春の定番行事の「花見」。

「さくら(桜)」の「さ」が田の神様、「くら」が神様の鎮座する席を表していることから分かるように、もともと「花見」は米作りを守護して五穀豊穣をもたらしてくれる「田の神様」をもてなすための習わしでした。

それが平安時代に入ってから、酒を酌み交わして詩歌を詠む貴族の観桜行事へと変わり、さらに江戸時代になると「花見」が庶民の間にも広まりを見せます。「花見団子」や「桜餅」を花見のお供として食べるようになったのはその頃のことです。

■豆知識①『桜の開花宣言』

気象庁から「開花宣言」が発表されるのは、気象台や観測所で定められた標本木に花が5~6輪咲いたときで、8割以上のつぼみが開花すると満開の見頃だとされています。

桜の開花情報が詳細に報道されるのは世界的にも珍しく、日本人の桜に対する思い入れの強さが感じとれます。※昨年の開花宣言(東京)は3月14日(火)でした。

花見団子

「花見団子」のルーツは、豊臣秀吉が行った「醍醐(だいご)の花見」という酒宴にあります。

「醍醐の花見」は、京都の醍醐寺の山麓に700本の桜を植樹し、1300人もの人を招いて盛大に宴を開くというもので、この花見の席のお茶菓子として振る舞われていたのが「花見団子」でした。

「花見団子」の桜・白・緑(●◯●)の3色にはそれぞれ意味があり、桜●は春の桜の花、白◯は冬の雪、緑●は夏の新緑を表しています。

※季節の秋だけが存在しないことから、「秋ない=飽きない」のダジャレが含まれるという説もあり。

また「花見団子」は通常、串の先から桜・白・緑(-●◯●‐)の順に刺さっていますが、これは桜のつぼみ【●】▶桜の花【◯】▶葉桜【●】という桜の木の変化を表現しています。

桜餅

「桜餅」には、道明寺粉を蒸した餅(もち)生地と、小麦粉を薄く伸ばして焼いた生地の2種類があり、それぞれが「関西風」「関東風」と呼ばれています(下記参照)。

●関西風・・もち米を原料とする道明寺粉で作った皮であんを包み、塩漬けした桜の葉を巻いたもので、別名「道明寺(どうみょうじ)」と呼ばれる。全国的に広く普及しているのが、この関西風(道明寺)の桜餅。

●関東風・・食紅で染めた小麦粉のクレープ生地でこしあんを包み、塩漬けした桜の葉で巻いたもの。江戸時代に長命寺(ちょうめいじ)の門番をしていた山本新六(やまもとしんろく)が、門前でこの桜餅を販売していたことから「長命寺」の名が付いた。

桜餅にはオオシマザクラという品種の葉が巻かれており、主に香り付けや乾燥予防、雑菌の繁殖防止や塩味を付ける役割があります。

■豆知識②「ソメイヨシノはクローン桜」

街路沿いや公園でよく見かける桜のソメイヨシノは、江戸時代に「オオシマザクラ」と「エドヒガシザクラ」を品種改良してできた交雑種で、全国の桜の約8割を占めます。

実はこのソメイヨシノ。同じ原木を接ぎ木で増やしたクローン桜にあたり、全てが同じ遺伝子を持っています。そのため、同じ地域にあるソメイヨシノは、春になるとまるで口裏を合わせたかのように同時に開花するのです。

エイプリルフール(4/1)

「エイプリルフール」は、毎年4月1日に人をからかったり嘘をついたりしても咎められることなく、ジョークとして許される欧米生まれの風習です。

日本に伝わったのは大正時代のことで、江戸時代までは、中国由来の「不義理の日」が代わりに定着していました。

「不義理の日(4/1)」とは、義理を欠いている人に手紙をしたためたり、嘘をついたことを侘びたりするしきたりのことで、それが時代を経て「エイプリルフール」に変化していったと言われています。

ちなみに、海外の「エイプリルフール」の由来には次の4つの説があります。

●1564年に起きたフランスの改暦(=新年の始まりを1月1日に変更)のときに、反対者たちが旧暦の4月1日を「嘘の新年」としてお祝いしたことから。

●国王に忠誠を誓い、オークの実や枝を帽子や襟元に付けるイギリスの王政復古の記念日「オークアップルデ―」が起源。

●春分の日から13日目の4月1日前後にいたずらを行う、古代ペルシャのお祭り「シズダベダール」をルーツとする説。

●インドで仏教徒が春分の日から3月31日までの間に厳しい修行をする習わしがあり、俗世界に戻り再び煩悩に苛まれる4月1日は、世間の人にからかわれる特別な日(=揶揄節【やゆせつ】)であったことから。

花祭り【4/8】

「花祭り」は4月8日のお釈迦様の誕生日を祝う行事で、別名で「灌仏会(かんぶつえ)」「降誕会(こうたんえ)」「仏生会(ぶっしょうえ)」と呼ばれています。

お寺の境内に、菜の花・すみれ・椿などの季節の花々で彩られた「花御堂(はなみどう)」が建てられていて、お堂の中には甘茶で満たした「水盤」と「お釈迦様の誕生仏像」が安置されています。

参拝者はこの像の頭上に杓子で「甘茶(※1)」を注いで、厄除けや身体頑強を祈願します。

(※1)甘茶(あまちゃ)・・ユキノシタ科のアマチャヅルの葉を乾燥させて煎じたお茶で、お釈迦様生誕時の「甘露の雨」を表している。苦しみを和らげ、死者を蘇らせる霊力が秘められていて、参拝者はこれを竹筒や瓶に入れて持ち帰って飲んでいた。

お釈迦様の言い伝えの中に、古代インドの「ルンビニーの花壇(かだん)」で生まれ、生後すぐに「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と話したというエピソードがあり、色とりどりの花で飾られた「花御堂」はその時の花壇を、「水盤」は大地の祝福として咲いた蓮(はす)の花を表しています。

また、甘茶を注ぐ習わしは、お釈迦様の誕生の際に空から「甘露【かんろ】(=インド神話に登場する不老不死の霊薬)」が降ったという伝説に由来するものだと言われています。

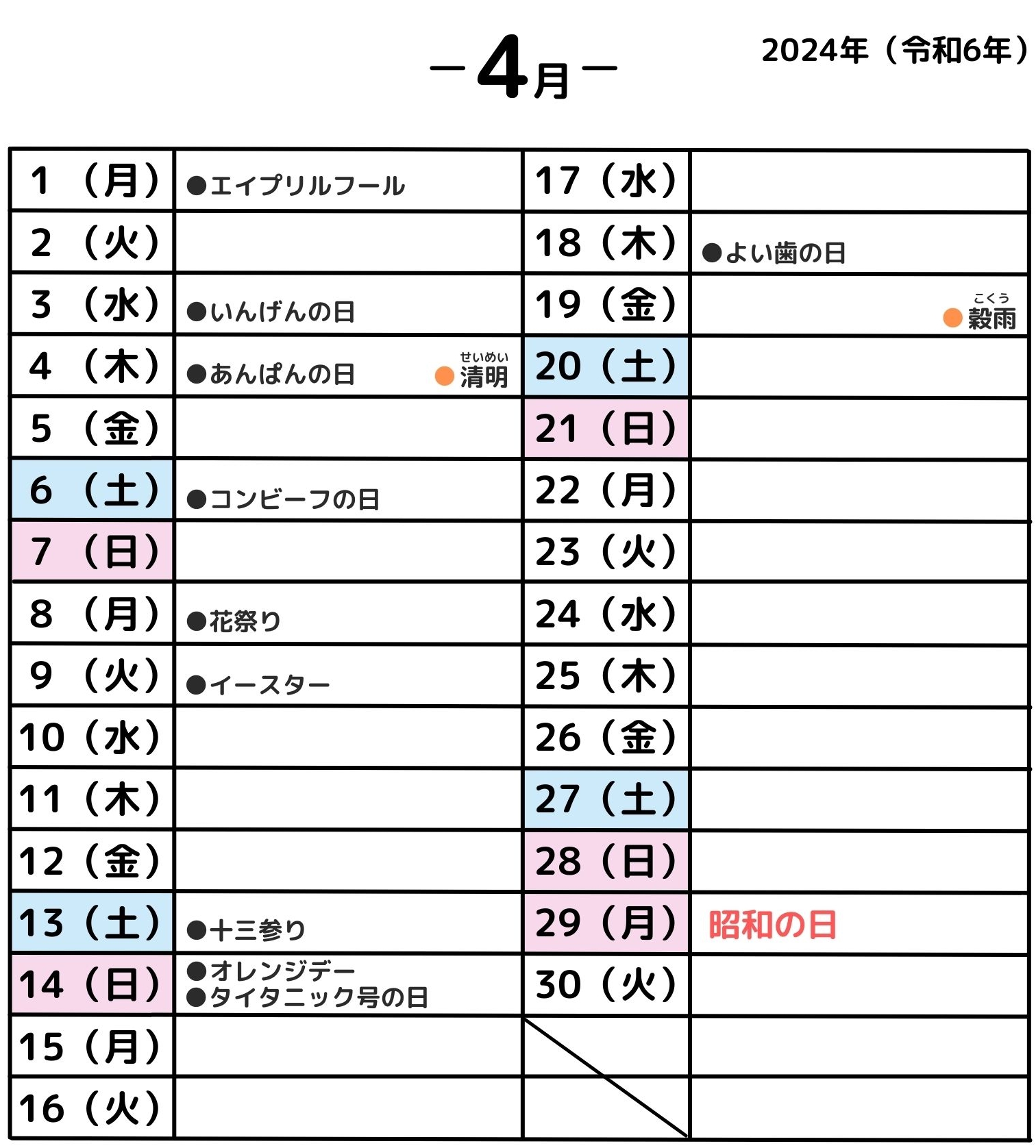

2024年4月のカレンダー【付録】

最後に、付録として2024年度4月の行事・祝日・二十四節気・記念日が分かるカレンダーを載せておきました。日々の生活にお役立てください。

【国民の祝日】

●昭和の日【4/29】・・激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日。もともと「天皇誕生日」だった日で、1999年から「みどりの日」に名称が変更。さらに、その後の2007年に「昭和の日」に改められた。

【二十四節気】

●清明(せいめい)【4/4】・・「清浄明潔(しょうじょうめいけつ)」を略した言葉で、春の浅い時期の清らかさと生き生きとした様子を表している。鳥がさえずり、菜の花が咲き始める春たけなわの頃。

●穀雨(こくう)【4/19】・・春の終わりの時節。けむるような春雨が田畑をうるおし、穀物の生長を助けてくれることからこの名が付いた。「穀雨」に降る長雨は、旬の菜の花にちなんで「菜種梅雨(なたねづゆ)」と呼ばれている。

【行事・記念日】

●いんげん豆の日【4/3】・・1673年4月3日に中国からいんげん豆を持ってきた隠元(いんげん)禅師の命日にちなんで規定。

●あんぱんの日【4/4】・・1875年(明治8年)4月4日に、老舗パン屋・木村屋が明治天皇にあんぱんを献上したことにちなんで制定された記念日。

●コンビーフの日【4/6】・・1875年(明治8年)のこの日に、「コンビーフ」の台形の缶がアメリカで特許登録された。

●十三(じゅうそう)参り【4/13】・・旧暦3/13に行われている13歳になる男女を祝う日。晴れ着をまとって観音様にお参りし、健やかな成長を祈願する。法輪寺(京都)と浅草寺(東京)が有名。

●オレンジデー【4/14】・・バレンタインデー、ホワイトデーで愛を確認した2人が、その愛をより確かなものにする日。愛媛の柑橘農家が、オレンジに関する風習を広く楽しんでもらおうとして発案。

●タイタニック号の日【4/14】・・1912年4月14日の深夜、ニューヨークに向かっていた豪華客船・タイタニック号が北大西洋ニューファンドランド沖で氷山に衝突。翌日未明に沈没した。死者は1514人で、当時の海難事故では最大の死者数となった。

●よい歯の日【4/18】・・「よ(4)い(1)歯(8)」の語呂合わせから、「いつまでも美味しく食事をとれるよう、口の中の健康を保ってもらいたい」という願いを込めて日本歯科医師会が制定。

【その他】

●旧暦4月『卯月(うづき)』・・名前の由来には、「卯の花(ウツギの白い花)が咲く時期だから」という説や、「稲を植える」という意味の「植月(うえつき)」が転じて「うづき」になったなど、諸説ある。

●4月の英名『April』・・古代ローマでは、4月1日に愛と美の女神「ヴィーナス」を称える祭礼(=ウェネラリア(Veneralia))が催されていて、彼女と対になるギリシャ神話の神「アフロディーテ(Aphrodite)」が名前に取り入れられた。

●時候の花・・牡丹(ぼたん)、れんげ草、山吹(やまぶき) など

●旬の菜と魚・・たらのめ、たけのこ、かつお、あさり など

●4月の童謡・唱歌

『さくらさくら』(日本古謡)

『花』(作詞:武島羽衣/作曲:滝廉太郎)

『春の小川』(作詞:林柳波/作曲:岡野貞一)

『春が来た』(作詞:高野辰之/作曲:岡野貞一)

おわりに

いかがでしたでしょうか。

記事では主に花見についてまとめましたが、シンプルな花見団子に、四季の移ろいや桜の成長といったメッセージが込められているというのは、どこか昔の日本人らしい小粋さやセンスを感じますね。

花見の席で団子が出た際には、それぞれの色の由来に思いをはせながら食べてみるのも趣きがあってよいかも知れません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼2024年の年間行事カレンダーはこちら▼

■【2024年(令和6年)】年間行事・イベントカレンダー

▼暦に関する記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

■【日本の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

■【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦

コメント