こんにちは、

りんとちゃーです。

11月になると、朝夕の冷え込みが次第に激しくなり、野山では木々の紅葉が最盛期を迎えます。

そんな晩秋の11月には、鷲(おおとり)神社で開催される「酉(とり)の市」や、3・5・7歳の子どもの成長を神社に詣でて祈願する「七五三(しちごさん)」、五穀豊穣を祝う「新嘗祭(にいなめさい)」などが催されます。

記事では、以下のことをまとめています。

■酉(とり)の市と縁起物

■七五三の由来と3つの儀式

■新嘗祭(にいなめさい)について

■2024年11月のカレンダー【付録】

晩秋の祭礼や習わしについて学んで、来たる冬に備えましょう。

酉(とり)の市【11/5、17、29】

「酉(とり)の市」は、毎年11月の酉の日(=2024年は11/5・17・29の3回)に、鷲(おおとり)神社などで行われる、開運招福や商売繁盛を祈願するための祭礼行事です。

特に有名なのが、東京浅草の鷲神社と神奈川県横浜市の金毘羅(こんぴら)大鷲神社で開催される「酉の市」で、市の日には、売り手と買い手の交渉が盛んに行われ、商談成立のたびに三本締めの手拍子が鳴り響くお馴染みの光景が見られます。

「酉の市」で販売されている主なものは、縁起物の「熊手(くまで)」や、「頭の芋」と呼ばれる「八頭(やつがしら)」、小判によく似た形の「黄金餅(こがねもち)」、餅菓子の「切山椒(きりざんしょう)」で、それぞれ次のような意味合いを持ちます。

●熊手・・本来は落ち葉などをかき集める時に使う道具。形が獲物をわしづかみにする鷲の爪に似ていることから、運や福をつかむ縁起物とされる。

●八頭・・里芋が分球せずに塊となったもの。一つの種芋から複数の芋ができる里芋の「子孫繁栄」のイメージと、人の頭(トップ)になれるようにとの願いを込めて、縁起物として売られている。

●黄金餅・・もち米5分・粟五分の割合で作った黄色い餅。見た目が金色の小判に似ていることから、金運上昇の効能があるとされる。

●切山椒・・上新粉に砂糖・山椒を加えて作る正月用の餅菓子。山椒の木は葉・花・実・樹皮のすべてを余すことなく利用することができ、そこから、捨てる部分がないほどに有益な縁起物とみなされている。

酉の市が開催される「酉の日」は、暦の上で月に2度、多いときは3度巡ってくる(=三の酉)ことがあり、「三の酉」まである年は火事が多く発生すると言い伝えられています。

これは、ひと月に3回も祭礼が立つと、日常生活に気の緩みが生じ、火の始末を忘れると考えられていたからです。

七五三(しちごさん)【11/15】

「七五三(しちごさん)」は、11月15日に、3歳になった男女・5歳になった男児・7歳になった女児に晴れ着を着せて氏神様を祀った神社を参拝し、健やかな成長を祈願する年中行事の一つです。

かつては「七つ前は神のうち」と言われるほどに幼児の死亡率が高く、子どもが健康に大人に成長できることは非常に幸運なことでした。特に3~7歳は病気にかかりやすく、亡くなってしまう子どもも多かったそうです。

そのため、3・5・7歳の節目の時期に子どもが無事育ったことに感謝を示し、これからの長寿と幸福を祈願するようになったと言われています。

「七五三」の起源となったのは、平安時代に行われていた3つの儀式(髪置きの儀・袴着の儀・帯解きの儀)で、江戸時代にそれら儀式が武士や商人たちのあいだに広く普及。その後、明治・大正時代に庶民に広まり、現在の「七五三」へとかたちが変化していったと言われています。

以下はルーツとなった3つの儀式の簡単なまとめです。

髪置き(かみおき)の儀・3歳男女

平安時代の頃は、頭を清潔に保つことで病気の予防ができ、後に健康な髪が生えてくると信じられており、生まれて7日目の赤ちゃんの髪を男女関係なく剃り、3歳頃まで丸坊主で育てる風習がありました。

「髪置きの儀」は、その丸坊主を終えて、髪を伸ばすことが許される節目の儀式でもあります。

袴着(はかまぎ)の儀・5歳男児

「袴着の儀」とは、5歳になった男児が初めて正装の袴を着る儀式のことで、天下を取る意味合いで碁盤(ごばん)の上に立ち、吉方(きっぽう)を向いて将来の成功を祈ります。

江戸時代以前は男女関係なく執り行われていた儀式で、吉方を向いて袴を着る他、冠を被って四方の神を拝むこともあります。

帯解き(おびとき)の儀・7歳女児

「帯解きの儀」は、7歳を迎えた女児が紐の代わりに帯を結んで着物を着る古くからの習わしに由来する儀式です。

もともとは9歳の男女を対象としていましたが、江戸時代以降にそれが変化し、男児は5歳の「袴着の儀」、女児は7歳の「帯解きの儀」という形で定着しました。

■豆知識『千歳飴(ちとせあめ)』

七五三に欠かせない、紅白の細長い飴がセットで入った「千歳飴」。

千歳は「千年ほどの長い年月」を意味し、七五三の日に「千歳飴」を食べることで、細く長く・粘り強くいつまでも元気にいられると考えられていました。

名前の由来には諸説あり、一説によると、江戸・浅草の飴売り七兵衛(しちびょうえ)が棒状の紅白の飴を「千年飴」と名付けて売り出したの始まりとされています。

新嘗祭(にいなめさい)【11/23】

「新嘗祭(にいなめさい)」とは、天照大御神(あまてらすおおみかみ)をはじめとする天神地祇(てんじんちぎ)すべての神々に新穀(=初穂)を供えて五穀豊穣を祝うお祭りのことで、この日になると、宮中で天皇陛下が収穫への感謝を込めて新穀をお供えし、自らそれを召し上がります。

始まりは弥生時代にまでさかのぼり、日本書紀の神代・仁徳天皇の時代にも「新嘗祭」という言葉が登場します。

かつては国家行事の位置付けでしたが、戦後に国民の祝日の「勤労感謝の日」へと変化。現在では、宮中と伊勢神宮にその名残を残すのみとなっています。

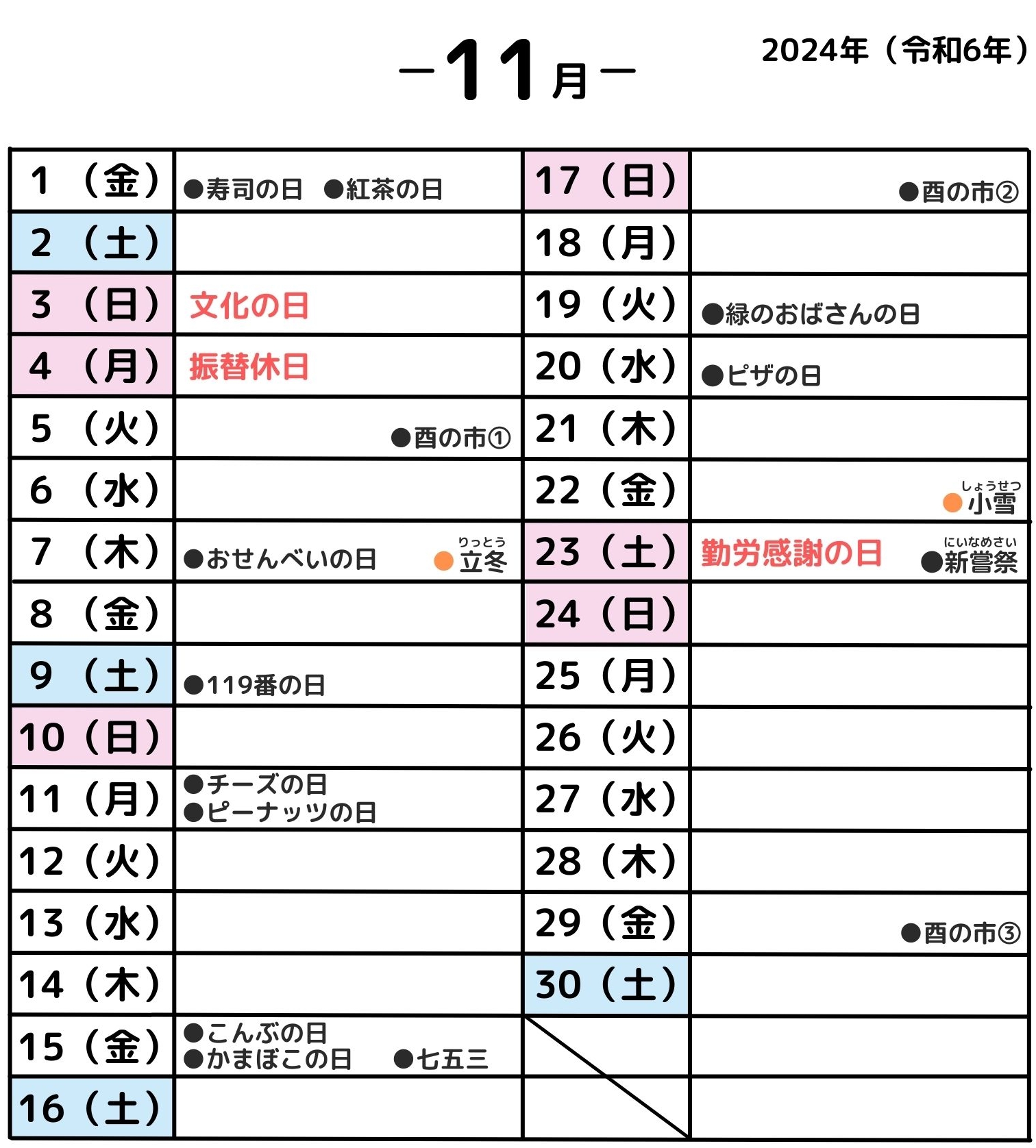

11月のカレンダー【付録】

付録として2024年度11月(初冬・旧暦10月【神無月】)の行事・祝日・二十四節気・記念日が分かるカレンダーを載せておきました。日々の生活にお役立てください。

【国民の祝日】

●文化の日【11/3】・・昭和21年のこの日に新憲法が公布されたことを記念して制定された国民の祝日。皇居で、文化勲章の授与式が行われる。

●勤労感謝の日【11/23】・・勤労や生産を国民が互いに感謝し合う日。かつては「新嘗祭(にいなめさい)」と呼ばれ、神さまに新穀を捧げ五穀豊穣を祝った。

【二十四節気】

●立冬(りっとう)【11/7】・・暦の上で冬がはじまる日。空気が冷たくなり、冬の気配を感じる頃。木枯らしが吹き、早いところでは初雪が降る。

●小雪(しょうせつ)【11/22】・・わずかながら雪が降り始める頃。お世話になった人に感謝の気持ちをおくる「お歳暮」の準備が始まる時期。

【行事・記念日】

●寿司の日【11/1】・・新米の季節であり、寿司ネタの食材(=海と山の幸)が美味しい時期であることにちなんで、1961年、北海道鮨商生活衛生同業組合が制定。

●紅茶の日【11/1】・・1791年のこの日に、伊勢国出身の釧路・大黒屋太正がロシアの女帝マリテリーナ二世のお茶会に招待され、日本人として初めて正式な茶会で紅茶を試飲。そのエピソードにちなんで、日本紅茶協会が1983年に制定した。

●あられ、おせんべいの日【11/7】・・新米が美味しいこの季節に、あられやおせんべいを暖かいコタツに入りながら食べて、家族団らんを楽しんでもらいたいという願いを込めて、1985年に全国米菓工業組合が制定。

●119番の日【11/9】・・1987年に発足した自治体消防40周年を機に、消防庁が消防・救急の緊急番号(119)の語呂合わせにちなんで11月9日を「119番の日」に制定。

●チーズの日【11/11】・・日本のチーズ製造の最古の記録が700年10月(新暦の11月)であることにちなんで、1992年、日本輸入チーズ普及協会とチーズ普及協議会が覚えやすい11月11日を「チーズの日」に制定。

●ピーナッツの日【11/11】・・落花生の新豆が出回る時期であることと、落花生のサヤの中に2つの豆が並んで入っていることにちなんで、全国落花生協会が昭和60年に11月11日を「ピーナッツの日」に制定。

●かまぼこの日【11/15】・・かまぼこが登場する最古の文献(平安時代の古文書・祝宴の膳の図)の日付けが西暦1115年であることにちなんで、日本かまぼこ協会が制定。

●こんぶの日【11/15】・・七五三のお祝いに栄養豊富なこんぶを食べて、お子さんに元気に育ってほしいという願いを込めて、1982年に日本昆布協会が制定。

●緑のおばさんの日【11/19】・・通学する児童を交通事故から守る学童擁護員制度がスタートした日(1959/11/19)。緑のおばさんという名称は、交通安全のシンボルカラーの緑の制服と帽子を身に付けていたことに由来する。

●ピザの日【11/20】・・ピザの定番であるマルゲリータの名前の由来となったイタリア王妃マルゲリータの誕生日【11/20】にちなんで、2013年にピザ協議会が制定。

【その他】

●旧暦11月『霜月(しもつき)』・・「霜の降りるくらい寒い月」を意味する「霜降り月(しもふりつき)」が転じたという説が有力。

●11月の英名『November』・・「ラテン語の数の接頭辞(=数詞)」からとったもので、11月「November」は「9」を意味する「novem」が語源になっている。

●時候の花・・リンドウ、茶の花、シクラメン など

●旬の菜と魚・・ごぼう、やまといも、落花生、フグ、サケ、サバ など

●11月の童謡・唱歌

『紅葉(もみじ)』(作詞:高野辰之/作曲:岡野貞一)

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回の記事で「新嘗祭」をご紹介しましたが、かつての日本には、天皇が新穀を召しあがる「新嘗祭(11/23)」の日まで新米を決して食べてはいけないという習わしが存在しました。

9月に新米が手に入る現代からすると考えられないことですが、当時の農家では今のように技術が発達しておらず、稲刈りから俵に米を入れ終えるまで2ヶ月近くかかっていたそうです。そのため、11月の新嘗祭を過ぎてから新米を食べるのが人々にとって一般的だったのです。

時代とともに生活様式が変化し、かつての行事や風習が今とそぐわなくなるのは、避けられない流れなのかも知れませんね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼2024年の年間行事カレンダーはこちら▼

■【2024年(令和6年)】年間行事・イベントカレンダー

▼暦に関する記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

■【日本の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

■【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦

コメント