こんにちは、

りんとちゃーです。

気温が下がって過ごしやすくなり、甘くて美味しい食べ物がたくさんお店に並ぶ、食欲とスポーツの秋・10月。

この時期には、五穀豊穣を祝う伊勢神宮の感謝祭「神嘗祭(かんなめさい)」や九州地方の秋祭り「くんち」、20日に行われる関東の「えびす講」など、地域特有の行事が各地で催されます。

記事では、以下のことをまとめています。

■神嘗祭(かんなめさい)の由来・歴史

■長崎くんちと博多おくんち

■えびす講とその起源

■2024年10月のカレンダー【付録】

秋にまつわる行事を学んで、知識の初穂を実らせましょう。

神嘗祭【10/17】

「神嘗祭(かんなめさい)」は、伊勢神宮で毎年10月17日に執り行われている宮中行事で、その年の最初に収穫した稲(=初穂・新穀)をアマテラスオオミカミに供え、五穀豊穣をお祝いします。

始まりは奈良時代の721年で、明治時代までは太陽太陰暦(旧暦)の9月17日に行われていました。

初穂を供えるのは、日本神話においてアマテラスが天上界(高天原)で米を好んで食べていたからで、食べ物で神様をもてなす(=嘗)ことにちなんで「神嘗祭」の字が当てられています。

類似する祭事に「新嘗祭(にいなめさい)」がありますが、こちらは「神嘗祭」の約1ヶ月後の11月23日に、天神地祇(てんじんちぎ)すべての神々に天皇陛下が収穫への感謝を示すための儀式で、新穀(初穂)を供えるとともに天皇陛下自らがそれを召し上がります。

「新嘗祭」の始まりは飛鳥時代で、かつては国家行事でもありましたが、戦後に国民の祝日である「勤労感謝の日」へと変化。現代では、各地の神社にそのなごりを残すのみとなっています。

※2023年の神嘗祭は10/17(火)、 新嘗祭は11/23(木)。

くんち【10/7~9、23・24】

「くんち」とは、福岡・佐賀・長崎などの九州北部で行われている秋祭りのことで、ひらがなの「くんち」で表記される他、「宮日」「供日」などの漢字が当てられています。

もともとは9月9日の「重陽の節句」に行われていた行事で、「9日」の九州の方言に由来して「くんち」と呼ばれています。

「日本三大くんち」は、「長崎くんち(長崎県長崎市)」「唐津くんち(佐賀県唐津市)」「博多おくんち(福岡県福岡市)」の3つ。このうち「長崎くんち」と「博多おくんち」が10月に開催されています。

長崎くんち

●祭礼日:毎年10/7~10/9

●会場:諏訪(すわ)神社、八坂神社、中央公園など

●起源:1634年、諏訪神社の秋季大祭で2人の遊女(高尾と音羽)が舞を奉納したのがはじまり。

▶▶見所は、各町が踊りを奉納する「奉納おどり」で、鯨の潮吹き・御朱印船・阿蘭陀万歳など、南蛮文化の風合いを感じるダイナミックな演し物を見ることができる。

博多おくんち

●祭礼日:毎年10/23、24

●会場:櫛田(くしだ)神社、博多区一帯

●起源:博多市博多区にある櫛田神社の秋季大祭で行われていた新嘗祭の日付が変更されてはじまったとされる。

▶▶24日に行われる「御神幸(ごしんこう)行列」が見所で、牛車をひく神輿(みこし)や稚児(ちご)行列、ミス博多が乗るオープンカーなどのパレードを見ることができる。

えびす講【10/20】

「えびす講」は、えびす様(※1)を祀って商売繁盛を祈願する行事で、毎年1/10と10/20に催されています。

呼び名は地域によって様々で、たとえば10/20に行われる関東では「二十日えびす」と呼ばれていて、1/10に催される関西では「十日えびす」の名で親しまれています。

(※1)えびす(恵比寿)・・七福神の一柱。右手に釣りざお、左手に鯛を抱く商売繁盛の神様。豊穣・豊漁の神様でもあり、農村や漁村で古くから篤く信仰されてきた。漢字で蛭、戎と表記することも。

「十日えびす」では、えびす様と縁の深い西宮神社や今宮戎神社に新年に参拝し、商売繁盛の縁起物である笹の飾り物を買い求めます。

「えびす講」の起源となったのは、旧暦10月の神無月(かんなづき)で、この月は全国の神様が出雲大社(いずもたいしゃ)に集まって話し合いをし、各地で神様が不在になる月でもありました。

その中で「えびす様」だけが、出雲大社に出かけることなく居残り、一人ぼっちになってしまった「えびす様」を慰めるために始まったのが「えびす講」だと言われています。

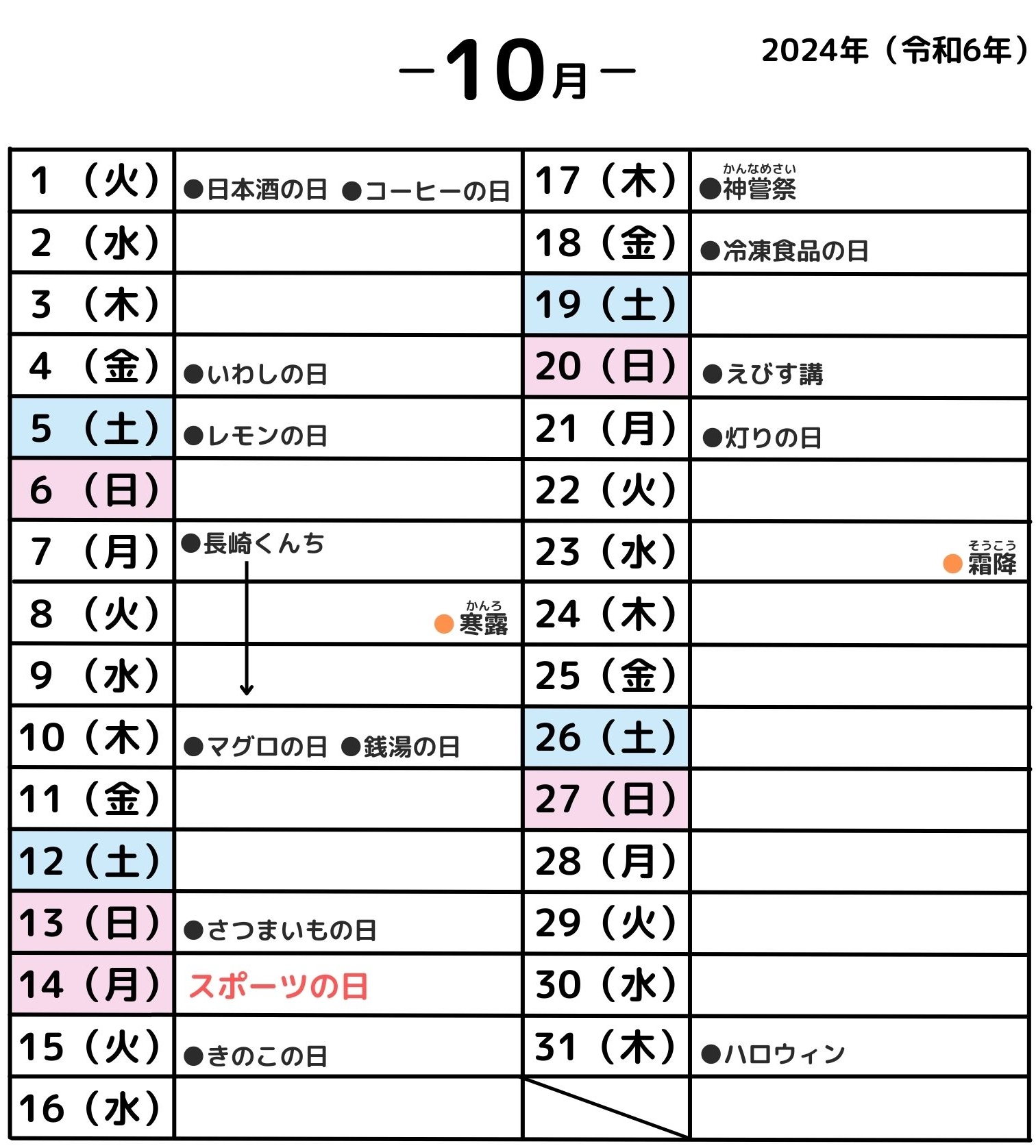

10月のカレンダー【付録】

付録として2024年度10月(晩秋・旧暦9月【長月】)の行事・祝日・二十四節気・記念日が分かるカレンダーを載せておきました。日々の生活にお役立てください。

【国民の祝日】

●スポーツの日【10/9】・・毎年10月の第2月曜日にあたる国民の祝日。1964年に、東京オリンピック開催を記念して、「国民がスポーツを楽しみ、健康な心身を培う日」として「体育の日」が制定。その後、2000年の法改正(=ハッピマンデー制度)で10月の第2月曜日に移動し、2020年に名前が「スポーツの日」に改められた。

【二十四節気】

●寒露(かんろ)【10/8】・・朝晩の冷え込みが厳しく感じられる一方で、空気の澄んだ秋晴れが続き、過ごしやすくなる時期。夜の時間が長くなり、美しく輝く月を見ることができる。

●霜降(そうこう)【10/23】・・朝晩の冷え込みがいっそう厳しくなり、北国や山里で霜が降り始める頃。暦の上では最後の秋の節気にあたり、山々では紅葉が見られる。

【行事・記念日】

●日本酒の日【10/1】・・日本の國酒である日本酒を後世に伝えるとともに、いっそうのご愛顧とご理解をという願いを込めて、日本酒造組合中央会が1978年に制定。

●国際コーヒーの日【10/1】・・世界一のコーヒー生産国であるブラジルのコーヒー栽培の新年度が10/1であることにちなんで、国際コーヒー機関が2014年に制定。

●いわしの日【10/4】・・「いわ(10)し(4)」の語呂にちなんで、大阪府多獲性魚有効利用研究会(大阪おさなか健康食品協議会)が1985年に制定。安くて栄養豊富ないわしをPRするとともに、水産資源の有効利用について理解を深めてもらうことが主な目的。

●レモンの日【10/5】・・1938年10月5日に詩人高村光太郎の妻・智恵子が死去し、彼女の最期の時に病床で高村が綴った詩集「レモン哀歌」の名にちなんで、命日の10/5がレモンの日となった。

●まぐろの日【10/10】・・聖武天皇のお供として明石地方を旅した歌人の山部赤人(やまのべのあかひと)が、726年10月10日に、まぐろ漁で栄えたこの地を讃える歌を詠んだことにちなむ。

●銭湯の日【10/10】・・せんとう(1010)の語呂合わせと1964年の東京五輪開幕の日にちなんで、東京都公衆浴場生活衛生同業組合が制定。スポーツ後の入浴による健康増進を主な目的とする。

●さつまいもの日【10/13】・・さつまいものことを、「九里より(四里)うまい十三里(=九+四)」と呼んでいたことに由来して、川越いも友の会が10/13を「さつまいもの日」に制定。

●きのこの日【10/15】・・きのこ類の消費拡大を目指し、日本特用林産振興会が、きのこの需要が高まる10月の真ん中の日(=10月15日)を「きのこの日」に制定。

●冷凍食品の日【10/18】・・冷凍(れいとう)の「10(とう)」と、世界共通の冷凍食品の管理温度「-18℃」にちなんで、日本冷凍食品協会が1986年に制定。

●灯りの日【10/21】 ・・1879年のこの日にアメリカのトーマス・エジソンが世界で実用的な電球を開発したことを記念して、「あかりの日」委員会が1981年に制定。

●ハロウィン【10/31】・・ヨーロッパを発祥とする祭りで、もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いがあった。現在では、様々なキャラクターにコスプレをして街に繰り出す、仮装イベントとして親しまれている。

【その他】

●旧暦10月『神無月(かんなづき)』・・旧暦の10月は、全国の八百万(やおろず)の神さまが出雲大社に集まる時期で、出ていってしまった国では神さまがいなくなるので「神無月(かんなづき)」と呼ばれている。

●10月の英名『October』・・「ラテン語の数の接頭辞(=数詞)」からとったもので、10月「October」は「8」を意味する「octo」が語源になっている。

●時候の花・・菊、秋海棠(しゅうかいどう)、芙蓉(ふよう) など

●旬の菜と魚・・里芋、しめじ、松茸、柿、八角、イシモチ、マコガレイ など

●10月の童謡・唱歌

『赤とんぼ』(作詞:三木露風/作曲:山田耕筰)

『虫のこえ』(文部省唱歌)

『夕焼け小焼け』(作詞:中村雨紅/作曲:草川信)

『証城寺の狸囃子』(作詞:野口雨情/作曲:中山晋平)

おわりに

いかがでしたでしょうか。

10月には他の月のような大きな行事はありませんが、美味しい物が食べれたり、運動や行楽に適した気候だったりと、楽しみの多い季節でもあります。

寒くて長い冬が到来する前に、今のうちに食事・スポーツ・読書などの余暇活動を満喫したいものですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼2024年の年間行事カレンダーはこちら▼

■【2024年(令和6年)】年間行事・イベントカレンダー

▼暦に関する記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

■【日本の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

■【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦

コメント