こんにちは、

りんとちゃーです。

カレンダーで目にする「January」「February」といった「英語の月名」。

小学校の英語の授業で習う、これら「英語の月名」は、ギリシャ神話やローマ神話、皇帝の名前・ラテン語の接頭辞などを語源にしており、暦における「週」の概念や「曜日」の名前もまた、ギリシャ・ローマ神話と深く関わりを持っています。

記事では以下のことをまとめています。

■事前知識(古代ローマの暦と月のズレ)

■英語の月名・週の概念・曜日名の由来

英語の月名の由来を学びながら、ギリシャ・ローマ神話の知識を深めていきましょう。

▼日本の旧暦名(和風月名)の由来はこちら▼

■【日本の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

古代ローマの暦と月のズレ

現在私たちが使っている英語の月名は、実際の月と2ヶ月ずれており、例えば英語の10月「October」は、「octo」がラテン語で「8」を意味するように、かつては『8月』を指していました。

これは、暦が初めて生まれた古代ローマ時代においての一年が、今のように「12ヶ月」ではなく「10ヶ月」だったことに関係します。

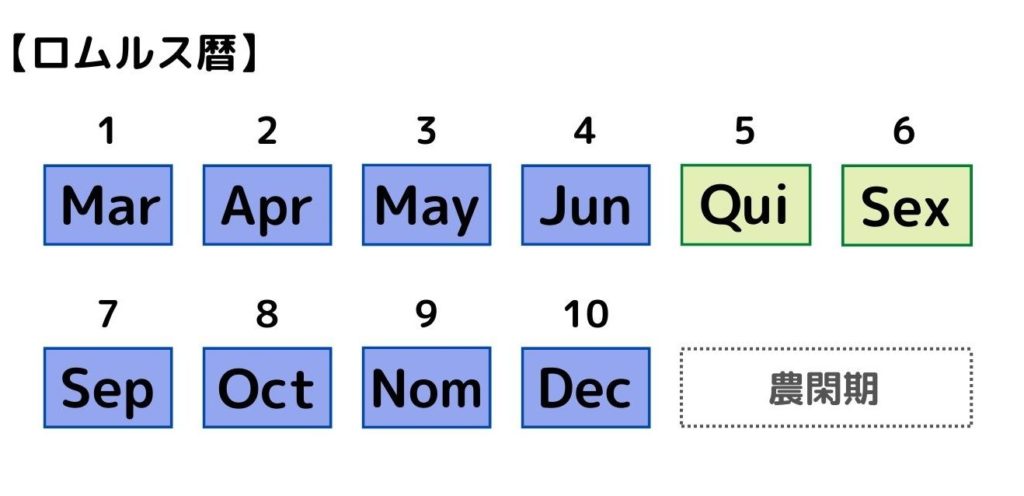

古代ローマで最初に使われていた「ロムルス暦」では、農閑期となる『1・2月(January・February)』が入っておらず、現在の3月(March)を始まりの月としていました。

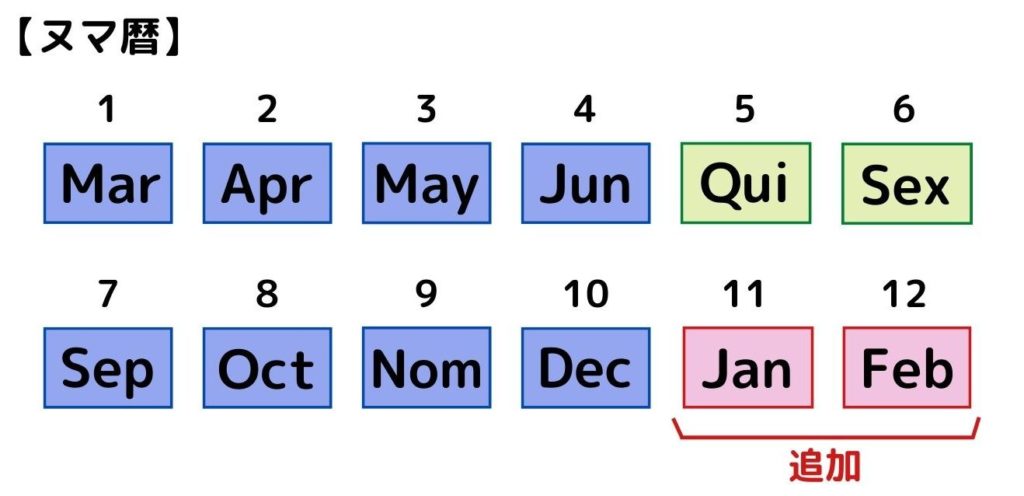

その後、新たな暦の「ヌマ暦」が誕生。現在でいう『1・2月(January・February)』が追加されます。ただし、この時の『1・2月』は年の初めではなく、後ろの11・12番目に位置していました。

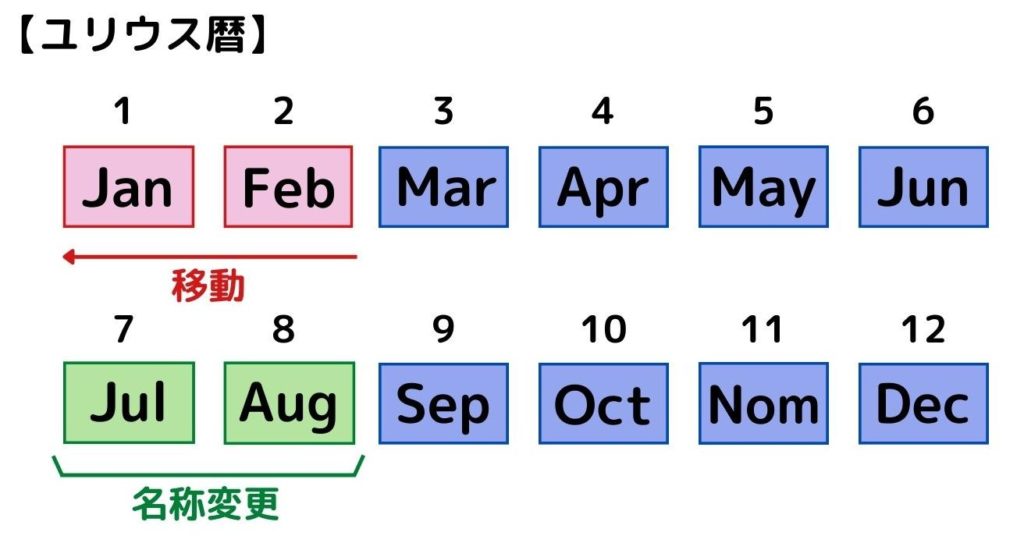

紀元前1世紀頃になると、時の将軍ユリウス・カエサルが、太陽の運行とのあいだに若干のずれのあった『ヌマ暦』の問題を解消しようと改暦を実施。

最初の月(1月)を『January』とした『ユリウス暦』が広く普及することになりました。

現在私たちが使っている暦の「グレゴリウス暦(※1)」は、この「ユリウス暦」の精度をさらに高めたものになります。

(※1)グレゴリウス暦・・128年に1日ほどずれが生じていた「ユリウス歴」(1年=365.25日)を補正するために、ローマ法王グレゴリウス13世が1582年10月15日により制定した、より正確な暦(1年=365.24219日)のこと。現在、世界中でこの暦が使用されている。

英語の「月名」の由来

1月 January

「January」は、ローマ神話における最古の神の「ヤヌス(Janus)」に由来する月で、「ヤヌス」は時間・扉・門を司る天空神として知られています。

「門」は始まりと終わりの象徴であり、前と後を見つめる双面(=一つは若く未来を見つめ、もう一つは老いて過去を見つめる)を「行く年来る年」になぞらえて、「ヤヌス」を一年の最初の月に当てたと言われています。

ちなみに「ヤヌス」は、ローマ神話の主神「ユピテル(※2)」並びにギリシャ神話の主神「ゼウス(※3)」と同一視されています。

(※2)ユピテル(Jupiter)・・ローマ神話の主神で、妻はユノ(Juno)。雷などの天候を司る天空神で、ギリシャ神話のゼウスに相当する。太陽系の惑星・木星(ジュピター)の名前の由来にもなった。

(※3)ゼウス(Zeus)・・・・ギリシャ神話の最高神。豊かな髭(ひげ)をたくわえた威厳のある姿で描写され、手に持った「雷霆(ケラウノス)」は、全宇宙を破壊するほどの威力がある。女好きで、女神や人間の女性との間にたくさんの子どもを作った。シンボルは空の支配者の「大鷲(おおわし)」。

2月 February

2月の語源となったのは、ローマ神話の月と贖罪の神の「フェブルウス(Februus)」です。

古代ローマでは、毎年2月に、戦争で亡くなった戦士たちの霊を弔うために慰霊祭「フェブルアーリア(Februalia)」が行われていました。

「フェブルウス」はその主神となる存在で、死者や霊と関わりが深く、冥界の王の「プルート(※4)」と同一視されています。

(※4)プルート(Pluto)・・・・ローマ神話における冥界の神。太陽系の惑星・冥王星(プルート)の象徴。ギリシャ神話のハデス(Hades)にあたる。名前の「プルート」は「富の所有者」を意味する言葉「Plouton(プルートン)」が語源。ミッキーマウスの飼い犬・プルート(1931年初登場)は、冥王星が発見・命名された年が1930年であることにちなんだもの。

3月 March

「March」の由来となったのは、ローマ神話の軍神「マルス(Mars)※5」です。

「ロムルス暦」においての「3月」は一年の初めとなる月で、冬に中断された軍事作戦を再開する時期でもありました。そのため、戦いの勝利を願って、戦争の神である「マルス」の名が月名に当てられたと考えられています。

ちなみに「マルス」は、太陽系の惑星「火星(マーズ)」の名前の語源にもなっていて、これは、当時の人が火星の赤い外観を見て「戦争の火」や「赤い血」を連想したことに由来します。

(※5)マルス(Mars)・・・・ローマ神話における戦いの神で、ギリシャ神話の「アレス(Ares)」に相当する。火星を象徴する神であり、火星のように赤く輝くさそり座のα星「アンタレス」の名前の語源になった(=「アンチ・アレス【アレスに対抗するもの】」)。

4月 April

古代ローマでは、毎年4月1日に愛と美の女神「ヴィーナス(※6)」を称える祭の「ウェネラリア(Veneralia)」が催されていました。

4月の英名「April」は、その「ヴィーナス」と対になるギリシャ神話の神「「アフロディーテ(Aphrodite)※7」に由来するものです。

他にも、4月は気候が穏やかで、生命の息吹を感じやすい季節であることから、「開く・芽吹く」を意味するラテン語「Aperio(アペリオ)」を月名に当てたとする説もあります。

(※6)ヴィーナス(Venus)・・・・ローマ神話の美と愛欲を司る女神。海の泡の中から誕生し、貝殻に乗って風に運ばれてキプロス島に辿り着いた。ボッティチェリの名画「ヴィーナスの誕生」はこの場面を描いたもの。太陽系の惑星・金星(ヴィーナス)の由来となった神で、ギリシャ神話のアフロディーテに相当する。

(※7)アフロディーテ(Aphrodita)・・ギリシャ神話における愛と美の女神。海の泡から誕生したので、泡(=aphros)から生まれた者の意味でアフロディーテと呼ばれている。生物学的なメスを表す記号「♀」は、アフロディーテが自分の姿を見る時に使った手鏡を模したもの。(※オス「♂」は、アフロディーテの愛人であったアレスの槍と盾を組み合わせもの)

5月 May

ギリシャ神話における春と豊穣の女神の「マイア(Maia)※8」に由来する説や、5月が「年長者」を表す月で、年配を意味する「man、major」からとったなど、その呼び名の語源には諸説があります。

(※8)マイア(Maia)・・・・ギリシャ神話における大地の実りを司る豊穣の女神。全能の神ゼウスの妻。古代ローマでは、毎年5月1日にこのマイアに供物を捧げて春の訪れと豊穣を祝うお祭りが行われていた。現在の5月1日に開催される労働者の祭典の「メーデー(May Day)」はそれに由来するもの。

6月 June

「June」の語源となったのは、結婚・出産を司る女神「ユノ(Juno)※9」です。

6月に結婚すると幸せになれる「ジューン・ブライド」の言い伝えは、この女神「ユノ」に由来します。

6月は、5月とは逆に「若者」を意味する月にあたり、若輩者を表す「Junior」からとって「June」になったとする説もあります。

(※9)ユノ(Juno)・・結婚・母性・出産を司るローマ神話の女神。ユピテルの妻。女性の守護神で、月との関わりが深い。ギリシャ神話ではゼウスの妻ヘレにあたる。ユノには「モネータ(moneta)」の別名があり、ローマの「モネータ神殿」はその名前からとったもの。「モネータ神殿」は後の時代に「貨幣鋳造所」に変わり、そこから英単語の「money=貨幣」が生まれた。

7月 July

「7月」はもともとは5番目を表す月で、古くは「Quitilis」と呼ばれていました。

後に、ローマの英雄「ユリウス・カエサル(Lulius Caesar)※10」が暗殺され、彼への敬意と畏怖を込めて、誕生月の「Quitilis」が「July」(=カエサル【Lulius】の英名)へ改められたと言われています。

(※10)ガイウス・ユリウス・カエサル(Gaius Lulius Caesar)【紀元前100年~紀元前44年】・・英名はシーザー。共和制ローマ時代の政治家・軍人で、ポンペイウス・クラッススとともに第一回三頭政治を結成した。独裁的な支配を行ったことで共和派の反感を買い、暗殺される。「賽は投げられた」「ブルータス、お前もか」などの名言で知られる。

8月 August

8月は、もともとは6番目の月を意味する「Sextilis」の名で呼ばれていましたが、カエサルの後を継いで内乱を鎮め、初代ローマ皇帝となった「アウグストゥス(Augustsu)※11」へ敬意を示すために、後の時代に「August」へ改名されることになりました。

(※11)アウグストゥス(Augustsu)【紀元前63年~紀元前14年】・・古代ローマの政治家で、ローマ帝国初代皇帝。前名は「オクタウィアヌス(Octavianus) 」。誕生月は8月。感情的な叔父のカエサルとは対称的に慎重な性格で、人から好かれるタイプだった。権力を持って恨みを買うことを恐れ、常に市民の第一人者でいようとした。

9月 September/10月 October/11月 November/12月 December

9月~12月はいずれも「ラテン語の数の接頭辞(=数詞)」からとったもので、9月「September」は「7」を意味する「septem」、10月「October」は「8」を意味する「octo」、11月「November」は「9」を意味する「novem」、12月「December」は「10」を意味する「decem」が語源になっています。

「週」の概念と「曜日名」の由来

月の英名の由来になったギリシャ神話とローマ神話は、「週」の概念や「曜日名」にも深く関わりがあります。

月の満ち欠けに基づく「太陰暦(※12)」を使っていた古代バビロニアでは、新月から七日経つごとに休日が置かれていました。

加えて、ユダヤの伝承に基づく旧約聖書の創世記にも「天地を創造した神が七日目に休まれた」と記されています。

このような両者の「七日を一区切り」とする考え方が地中海周辺地域に広まり、次第に「週」の概念として定着していったと考えられています。

(※12)太陰暦(たいいんれき)・・月の満ち欠け(=月が地球のまわりを周る周期)を基準にした暦法。月が地球の影に隠れて見えなくなる新月の日を第1日目(朔日)とし、再び新月になるまでの約29.5日を1ヶ月、その12ヶ月分(約354日)を1年とする。

ちなみに、古代人が把握していた惑星の数と月・太陽を合わせると、ちょうど「週」の日数と同じ7つになり、それぞれと結びつきが強かった神話のイメージの影響を受けながら、後の時代に「曜日名」が作られていきます。

以下は、英語の曜日名と神話の関係の簡単なまとめです。

●日曜日【Sunday】・・ローマで「太陽神(Sol)の日」と呼ばれていたものを、ローマ北方のゲルマン民族が「太陽(Sunnan)の月」と翻訳したことに由来する。

●月曜日【Monday】・・ローマでの呼び名「月の女神(Luna)の日」をゲルマン民族が「月(Monan)の日」と訳したことが由来。

●火曜日【Tuesday】・・火星を象徴するローマの戦いの神・マルス(Mars)がゲルマン民族における戦いの神・テュール(古英語:Tiw)と同一視されて、テュールの日▶「Tuesday」となった。

●水曜日【Wednesday】・・水星を象徴する知略と冥界の神・メルクリウス(Mercurius)がゲルマン民族における聡明な死の神・オーディン(古英語:Woden)と同一視されて「Wednesday」となった。

●木曜日【Thursday】・・木星を象徴する天空神・ユピテル(Jupiter)がゲルマン民族の雷神・トール(古英語:Thunor)と同一視されて「Thursday」となった。

●金曜日【Friday】・・金星を象徴する愛の女神・ヴィーナス(Venus)がゲルマン民族の美の女神・フレイア(古英語:Frigg)と同一視されて「Friday」となった。

●土曜日【Saturday】・・土星を象徴するローマの農耕神・サトゥルヌス(Saturnus)の日が語源。ゲルマン民族の神に対応する神がいなかったので、そのまま原型を残して「Saturday」となった。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

英語の勉強となると、とりわけ単語の意味だけを覚えがちで、今回の月の英名も、単純に丸暗記したという人が多いのではないでしょうか。

日本の旧暦に由来・語源があるように、英語の月名にも元になった物語や歴史・背景が存在します。真の意味で言葉を理解するためにも、単語の由来や語源をきちんと調べて覚えるよう心がけたいものですね。

ちなみに、日本の旧暦名(和風月名)については他の記事で詳しくまとめています。興味のある方はそちらもご参照ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼日本の旧暦名の由来はこちら▼

■【日本の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

▼暦に関する他の記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

コメント