こんにちは、

りんとちゃーです。

梅雨入りとともに気温がどんどん上昇し、季節はまさに夏真っ盛り。

本格的な夏の7月には、願い事を書いた短冊を笹に飾って星を愛でる「七夕行事」の他、体調を崩しやすい土用にうなぎを食べて暑さをしのぐ「土用の丑の日」などが催されます。(※2024年の土用の丑の日は「7/24(水)」)

記事では、以下のことをまとめています。

■七夕の由来や歴史、飾り、行事食など

■土用の丑の日とうなぎの由来

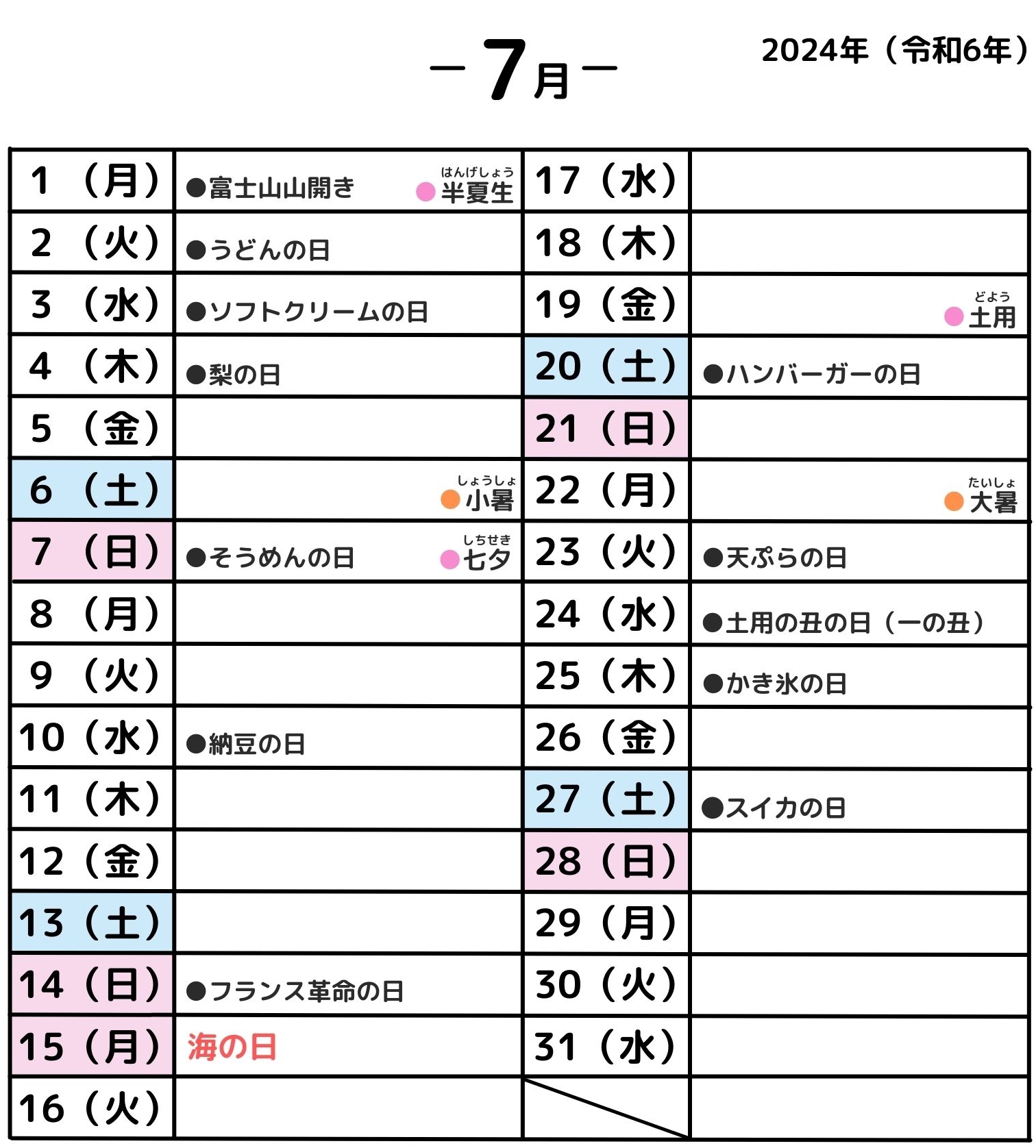

■2024年7月のカレンダー【付録】

七夕とうなぎに関する雑学を学んで、夏の暑さに打ち勝ちましょう。

七夕【7/7】

由来・起源

「七夕(七夕【しちせき】の節句)」は7月7日に催される五節句の一つで、「笹の節句」「星祭り」の呼び名でも知られています。

7月7日は梅雨真っ盛りの時期なので、雨で天の川が見られないことが多いですが、もともとは旧暦の7月7日(現在の8月7日頃)に行われていた行事なので、晴れの確率のほうが高かったと考えられます。

「七夕」の起源となったのは、彦星と織姫が年に一度天の川を渡って会う古代中国の伝説「織姫・彦星伝説」と、宮中行事の「乞巧奠(きこうでん)」で、この2つが奈良時代に日本に伝わって、土着の「棚機津女(たなばたつめ)」の物語と融合。時代を経て、現在の「七夕」の様式へと変化したと言われています。

●織姫・彦星伝説(あらすじ)

昔々、天に織姫(=織女【しょくじょ】)という、機織(はたおり)の上手な働き者の娘がいました。

あるとき彼女は、牛の世話をするしっかり者の彦星(=牽牛【けんぎゅう】)と出会い、彼に一目惚れします。やがて2人は仲良くなり、そのまま結婚することになりました。

ところが一緒になってからというもの、2人は遊んでばかりで働かず、それを見かねた天の神さま(=天帝)がお怒りになって、彼らを天の川の両岸に引き離してしまいます。

その後、最愛の相手と会えなくった織姫は彦星との再会を夢見ながら、毎日天の川を眺めては涙を流しました。

その悲しい姿を見た天帝はとても不憫に感じ、真面目に働くことを条件に、年に一度(=七夕の夜)だけ2人が会うことを許したのです。

●乞巧奠(きこうでん)

夏の大三角(※1)を構成する「牽牛星(わし座のアルタイル)」と「織女星(こと座のベガ)」の伝説に基づいた中国の宮中行事。

織姫が機織り(はたおり)上手だったことにあやかって手芸や裁縫の上達を祈願した。「乞巧(きこう)」は技巧を授かるように願い乞う、「奠(でん)」は神に物を供えるという意味。

(※1)夏の大三角・・7月下旬~9月下旬に観察できる、こと座のベガ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブの3つの一等星を結んだ三角形のこと。

●棚機津女(たなばたつめ)

日本に古くから伝わる伝承。水辺の機屋(はたや)に籠もっていた乙女が、棚機(たなばた)で織った着物を棚に供えて神をもてなし、村の厄災や穢れを払った。現在の「七夕」の読みは、この「棚機(たなばた)」に由来する。

歴史

奈良時代に中国から伝わった当時の「七夕」は、機織り上手だった織姫の話にあやかって、手芸や裁縫の上達を願って短冊を笹に飾るというものでした。

江戸時代に入ると「七夕」が幕府公認の五節句の一つに定められ、寺子屋などで読み書き上達の願いを短冊に書くように変化します。現在では、手習いの上達に限らずさまざまな願い事を短冊に書き、できた短冊を笹竹に結んで星を眺めるのが慣例となっています。

飾りの意味

折り紙で作る「七夕飾り」には次のような意味合いがあります。

●吹き流し・・織姫が機織りで使った5色の糸を模したもので、風船やくす玉に5色のテープを貼り付けて作る。5色は中国の陰陽五行説の五行を表し、魔除けの意味合いを持つ。

●短冊・・願い事を書いて飾る五色の短冊。七夕はもともとは裁縫の上達を祈願する行事であったため、物が欲しいという願いより手習いの上達を願った方が良い。

●紙衣(かみこ)・・裁縫の上達を祈願して作る折り紙の着物のこと。人形にして飾ると、病気・厄災の身代わりになってくれる。

●提灯・・暗いところを照らすことにちなんで、心を明るく照らしてくれるようにと願いが込められている。

●巾着・・金運上昇などのお金に関する願いを込めたもの。財布の形にする場合もあり、黄色や白色の紙で作ると金運アップ効果が高まるとされる。

●折り鶴・・鶴が長寿の象徴であることにちなんだもの。長寿祈願と家内安全を意味する。千羽鶴を作ることもある。

●くずかご・・清潔、倹約、整理整頓の心を育むもの 。飾りを作るときに出る紙くずを入れる場合もある。

●投網/網飾り・・漁業の網をかたどったもの。大漁の祈願の他に、網が魚をすくって引き寄せることにちなんで、幸せを引き寄せる意味合いもある。

●菱飾り/輪飾り・・菱と輪は星を表し、それが連なることで天の川を表現している。

七夕の行事食

七夕の日に食べる行事食と言えば「そうめん」ですが、これは、7月7日に中国で無病息災のために小麦粉のねじり菓子(=索餅【さくべい】)を食べていたことに由来します。

平安時代の宮中では、中国と同様の「索餅」が七夕の日に供えられていましたが、時代を経るうちにそれが織姫の織り糸を連想させる「そうめん」へと変化。その名残で現在でも「そうめん」が行事食として食べられています。

また、地域によっては「そうめん」以外のものも食されていて、長野県の松本市では七夕の日に「七夕ほうとう」(※2)を食べる風習があります。

(※2)七夕ほうとう・・ゆでたほうとうを水にさらし、きなこ・ゴマ・小豆あんでからめたもの。もともとはお盆を迎える8/7の朝に食されていた。

■豆知識①『「そうめん」と「ひやむぎ」の違い』

「そうめん」と似た形状の麺に「ひやむぎ」がありますが、この2つはいったい何が違うのでしょうか。

両者の違いは麺の太さにあって、直径1.3mm以上・1.7mm未満のものを「ひやむぎ」、直径1.3mm未満のものを「そうめん」と呼び分けています。

土用の丑の日【7/24】

「土用の丑の日」になると、スーパーに「うなぎ」が並びますが、そもそもなぜ「うなぎ」を食べるようになったのでしょうか。

その理由を紐解く前に、まずは「土用」と「丑」の言葉の意味を確認しておきましょう。

土用とは?

「土用(どよう)」は「二十四節気」の立春・立夏・立秋・立冬の前18日間を指す言葉で、本来ならば夏だけでなく四季それぞれに「土用」があります。

この期間は季節の変わり目となる日であるため体調を崩しやすく、特に「夏の土用」には夏バテ防止のために、栄養価の高い「うなぎ」をはじめとした「う」のつく食べ物(うどん、梅干し、瓜など)が食されていました。

丑とは?

「土用の丑(うし)の日」とは、土用の期間中にある「丑の日」という意味で、「丑の日」の「丑」とは、十二支の「丑」のことです。

十二支は年単位の他、12日周期で繰り返され、年によっては土用の期間(18日間)に2回「丑の日」が巡って来る場合があります。

この時、1回目の丑の日は「一の丑」、2回目は「二の丑」と呼び分けられ、うなぎを食べるのは1回目の「一の丑」のほうが好ましいとされています。

なぜうなぎを食べるの?

うなぎを食べる理由には諸説あり、次の平賀源内の説が有力だと考えられています。

――脂が乗ったうなぎは、暑い夏の時期に好まれず、多くのうなぎ屋で売上不振が続いていました。

そんな中で、あるうなぎ屋の主人が「何とかならないか」と蘭学者の平賀源内に相談したところ、源内が、当時流行っていた「丑の日に『う』のつく食べ物を食べると夏バテしない」という俗説を利用して、「本日、土用の丑の日」と書いた張り紙を店の前に貼り出してみてはどうかと提案。

それをうなぎ屋が実施してみると、何と売り切れ続出の大盛況に。そこから夏にうなぎを食べる風習が全国的に広まっていったと言われています。

関西と関東のうなぎの違い

関東と関西ではうなぎのさばき方が異なり、武家文化の関東では、うなぎの「腹開き」は切腹を連想して縁起が悪いため「背開き」のほうが主流になっています。

一方、商人文化の関西では、腹を割って話すのは良いことだという理由で「腹開き」のさばき方がより好まれています。

●関東風・・背開き。串を打って白焼きにし、蒸してタレを付けて焼く。ふわっとした食感が特徴。

●関西風・・腹開き。串を打たずに白焼きにし、蒸さずにタレを付けて焼く。パリッとした食感が特徴。

関西と関東の境界に明確な線引きはありませんが、浜名湖で有名な静岡の浜松あたりを境にしてさばき方が変化すると言われています。

■豆知識②『蒲焼き(かばやき)の語源』

うなぎを裂かずに丸のまま焼くその形が「蒲(がま)」の穂に似ていることから「蒲焼き(がまやき)」と呼ばれるようになり、それが「かばやき」へ変化したと考えられています。

うなぎ以外の食べ物

土用の丑の日に食べるものと言えば「うなぎ」が一般的ですが、地域によっては、うなぎと同様に「う」が頭につく、梅干し・うどん・牛肉(うし)・瓜などを食すこともあります。

また、土用の期間には「あんころ餅(土用餅)」を食べる風習もあり、魔除け効果のある「小豆」と、力を秘めた「餅」を一緒に食べることで無病息災を祈願したと言われています。

■豆知識③『あんころ餅の語源』

餅の外側を包む餡【あん】が衣【ころも】のようであったという意味の「あんころも餅」にちなむという説や、餡を餅の外側につける際に転がしていたことに由来する「あんころがし餅」からとったなど、語源には諸説あります。

7月のカレンダー【付録】

付録として2024年度7月(晩夏・旧暦6月【水無月】)の行事・祝日・二十四節気・記念日が分かるカレンダーを載せておきました。日々の生活にお役立てください。

【国民の祝日】

●海の日【7/15】・・海の恩恵に感謝し、海洋国家日本の繁栄を願う日として、1996年から始まった祝日。

【二十四節気】

●小暑(しょうしょ)【7/6】・・夏至から15日目。小暑は「小さい暑さ」という意味で、本格的に暑くなる少し前を指す。梅雨明けが近く、セミが鳴き出す頃。

●大暑(たいしょ)【7/22】・・一年で最も暑くなる日。厳しい夏を乗り切るために天ぷらを食べるのが慣例となっている。土用の丑の日や花火大会が行われる時期。

【五節句・雑節】

●半夏生(はんげしょう)【7/1~7/6】・・夏至から11日目の7/1から7/6までの5日間。薬草の半夏(=鴉柄杓【からすびしゃく】)が生える頃で、一部地域では稲の収穫を祈願してタコが食べられている。

●七夕(しちせき)の節句【7/7】・・五節句の一つ。この日に織姫と彦星が出会うという古代中国の故事にちなんだもの。天に伸びる神聖な笹に短冊を結んで願いを託し、行事食として「そうめん」を食べる。

●土用(どよう)【7/19~8/5】・・夏の土用と呼ばれる立秋の前の18日間。暦の上では、立春から立冬のそれぞれの前に土用の期間がある。

【行事・記念日】

●富士山山開き【7/1】・・「山開き」とは「一定の期間、一般の人の入山を許可すること」で、かつては、山岳信仰にもとづいて山伏や修験者だけが山に立ち入ることができた。日付は登山ルートによって異なり、山梨側吉田口は7/1。

●うどんの日【7/2】・・香川県製麺事業協同組合が1980年に制定。香川県の農家で、半夏生の頃にうどんを食べて労をねぎらう風習があったことにちなむ。

●ソフトクリームの日【7/3】・・1951年7月3日に、東京・明治神宮で開かれた米軍主催のカーニバルの模擬店で初めてソフトクリームが販売されたことを記念して制定。

●梨の日【7/4】・・二十世紀梨の産地である鳥取県東郷町が、な【7】し【4】の語呂合わせにちなんで、梨の消費拡大を目指して制定。

●そうめんの日【7/7】・・「七夕(7/7)にそうめんを食べると大病にかからない」という言い伝えに基づいて平安時代の宮中でそうめんが食べられていたことにちなんで、全国乾麺協同組合連合会が制定。

●納豆の日【7/10】・・納豆が苦手な人が多い関西地方での消費増加を目的に、関西納豆工業組合が制定。日付は「なっ【7】とう【10】」の語呂合わせに由来するもの。

●フランス革命の日【7/14】・・通称「パリ祭」。1789年7月14日のバスティーユ奪取を記念するフランスの国祭日。シャンゼリゼ通りで分列行進が行われる他、各地で打ち上げ花火やダンスパーティーが催される。

●ハンバーガーの日【7/20】・・1971年の7月20日に東京銀座にマクドナルド1号店が開店したことにちなんで、マクドナルド株式会社が制定。

●天ぷらの日【7/23】・・7/23日頃は一年で最も暑くなる二十四節気の大暑にあたり、疲労回復効果のある天ぷらを食べて夏バテを防ごうという思いから生まれた記念日。

●かき氷の日【7/25】・・かき氷の別名である「夏氷(な【7】つご【25】おり)」の語呂合わせにちなんで、日本かき氷協会が制定。

●スイカの日【7/27】・・・・スイカの消費拡大を願って、スイカ生産者グループが制定。スイカの縞模様を綱に見立てた言葉の「夏の綱(な【7】つのつな【27】)」に由来する。

【その他】

●旧暦7月『文月(ふみづき・ふづき)』・・短冊に歌や文字を書いて書道の上達を祈願する行事の「文被月(ふみひらづき)」が語源。

●7月の英名『July』・・・・7月はもともと5番目を表す月で「Quitilis」と呼ばれていた。それが後に、ローマの英雄「ユリウス・カエサル(Lulius Caesar)」への敬意を込めて「July」(=Luliusの英名)へと改名された。

●時候の花・・蓮(はす)、梔子(くちなし)、鳳仙花(ほうせんか) など

●旬の菜と魚・・オクラ、トマト、ピーマン、シマアジ、舌平目、岩牡蠣 など

●7月の童謡・唱歌

『たなばたさま』(作詞:権籐はなよ/作曲:下総院一)

『我は海の子』(文部省唱歌)

『浜辺の歌』(作詞:林古溪/作曲:成田為三)

おわりに

いかがでしたでしょうか。

記事で紹介したように、現在、私たちが親しんでいる七夕行事は、中国から伝わったものが時とともに形を変え、日本独自の文化として広まったものです。

七夕の夜には、そんな行事の由来や意味に思いをはせながら、星を眺めてみるのも良いかも知れませんね。もちろん、土用の丑の日にうなぎを食べるのも忘れずに――。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼2024年の年間行事カレンダーはこちら▼

■【2024年(令和6年)】年間行事・イベントカレンダー

▼暦に関する記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

■【日本の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

■【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦

コメント