こんにちは、

りんとちゃーです。

2023年も年の瀬、もういくつ寝ると「お正月」です。

元旦の「お正月」は、家族が揃って新年を迎える日であるとともに、実りと健康をもたらす「歳神様(としがみさま)」を迎え入れる日でもあります。

そのため、お正月に食べる料理や飾り・しきたりなどは、すべて「歳神様」が関係しています。

記事では、以下のことをまとめています。

■お正月の行事と料理・飾り物

■新年のしきたりと伝統的遊び

■書き初め・七草粥・鏡開き・小正月など

■2024年1月のカレンダー【付録】

お正月に役立つ雑学・豆知識を学んで、縁起の良い一年をスタートさせましょう。

お正月(おしょうがつ)【1/1】

初日の出(はつひので)

その年の最初に見る日の出である「初日の出」。

日本では、古来から「初日の出」とともに新年の神様である「歳神様(※1)」が現れると信じられていて、一年の豊作と幸運を祈願するために、その年の最初に昇ってくる太陽を見晴らしのよい場所で拝む習わしがありました。

この風習は明治時代に生まれたもので、日清・日露戦争勝利後の「戦意高揚」を「太陽が昇る様子」に重ね合わせたことが大元の由来だと言われています。

(※1)歳神様(としがみさま)・・日本神話に登場する穀物神のことで、地域によっては「歳徳神(としとくしん)」「恵方神(えほうがみ)」「とんどさん」と呼ばれる。恵方巻きの名前の由来にもなった「恵方」は、その年の「歳神様」がやってくる方位を示す言葉。

ちなみに、富士山の山頂から見る日の出を「御来光(ごらいこう)」と言いますが、これは、山で太陽を背にして日の出を見たときに、雲や霧に映った自分の影が、光を背負った仏(=阿弥陀如来※2)の来迎のように見えたことに由来するものです。

(※2)阿弥陀如来(あみだにょらい)・・生きとし生けるものすべてを平等に救うことを誓って「極楽浄土」を建立した仏で、浄土教のご本尊。「阿弥陀」は無量寿・無碍光を表すサンスクリット語「アミターバ(Amitabha)」の音訳で「限りない生命を有し、無限の光明を持つ仏」を意味する。 ️

初詣(はつもうで)

「初詣(はつもうで)」とは、正月に神社やお寺にお参りして、一年の感謝と新年の健康・幸福を祈願する行事のことで、起源となったのは、大晦日の夜に家長が一族の繁栄を願って氏神(うじがみ)様を祀った神社に出かけ、寝ないで新年を迎えたという「年籠り(としごもり)」の風習です。

神社とお寺にはそれぞれ、参拝時の作法があります。ここでは神社の作法をおさらいしておきましょう。

■神社における参拝の作法【二礼二拍手一礼】

○鳥居をくぐる際に一礼。神様の通り道である参道の中央は歩かず、左右どちらかに寄って歩く。

↓

○拝殿前の手水舎(ちょうずや)で、左手▶右手▶口の順に柄杓を使って水を流し、左手で受けた水で口をすすぐ。最後にその左手を水で清め、柄の部分に水を流すようにして柄杓を立てて、元の位置にもどす。

↓

○賽銭箱に賽銭を投げ入れ、軽く一礼してから鈴を鳴らす。

※鈴の音には邪気払いの効果がある。

↓

○2回、深くお辞儀をして、神様に敬意を示す。【二拝(二礼)】

↓

○両手の平を肘の高さで合わせて二回拍手をし、心を込めて祈る。【二拍手】

※拍手は神様を招き、その力を授かる所作。

↓

○最後に一回、深くお辞儀をして神様を送り返し、感謝の意を表す。【一拝(一礼)】

■豆知識①『お寺での参拝方法は?』

神社のような鈴がないお寺では、代わりに蝋燭(ろうそく)や線香をそれぞれ一本ずつ供えます(献灯・献香)。また手は打たず、姿勢を正して静かに合掌して一礼をします。

破魔矢(はまや)

「破魔矢(はまや)」とは、神社やお寺で新年に授与される、その年の干支の絵馬がついた縁起物のことで、お正月の「射礼(じゃらい)※3」と呼ばれる行事に起源があります。

(※3)射礼(じゃらい)・・地区ごとに弓矢の技を競って、勝った地区は豊作に恵まれるという年占(としうらない)のこと。

「射礼」で使われていた的を「ハマ」、矢を「ハマヤ」と呼んでいて、後に、悪霊・邪気払いの(魔を破る)効果がある弓矢の性質にちなんで「破魔矢」の漢字が当てられることになります。

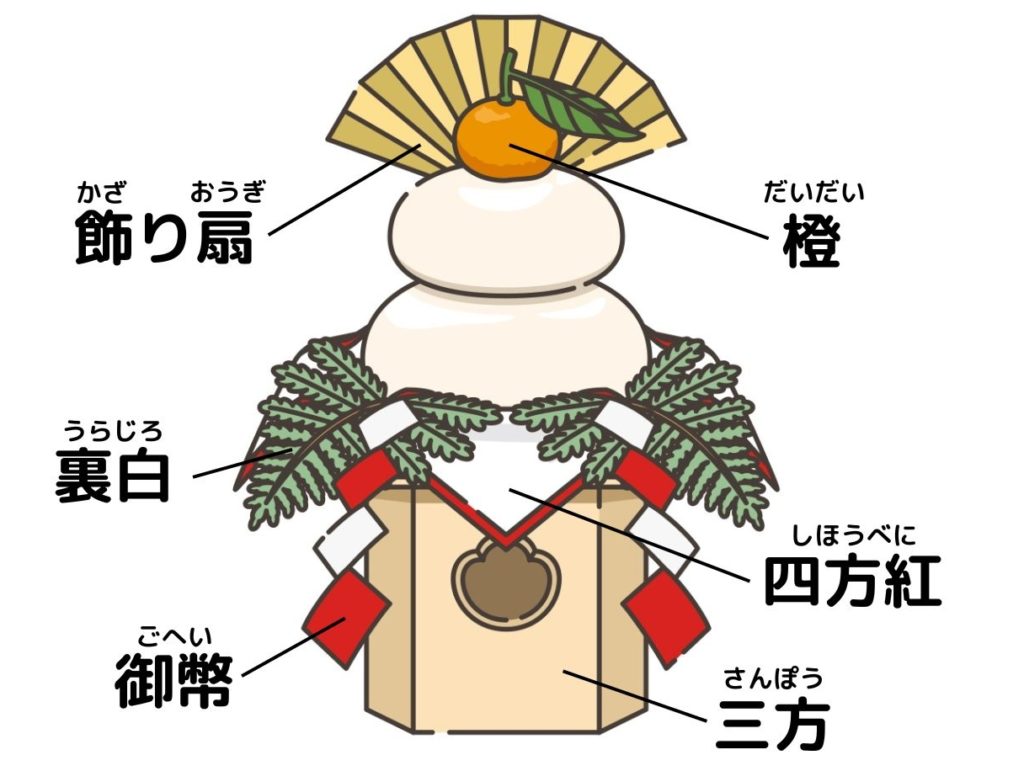

鏡餅(かがみもち)

「鏡餅(かがみもち)」は通常、大小2つの丸くて平たい餅を重ねて三方(さんぽう)の上に乗せ、橙(だいだい)・裏白(うらじろ)などを添えてお正月に床の間や神棚に飾ります。

鏡餅の下に裏白(葉の裏側が白いシダ植物の葉)を敷くのは、清廉潔白(後ろが白い=後ろめたいことがない)を示すためで、上に橙(だいだい)を載せるのは、実が熟しても木から落ちないその特性にあやかって、家が代々栄えるよう祈願するためです。

名前の「鏡餅」は、丸くて平たい「餅」を、魂を宿す神器の「鏡」になぞらえたもので、歳神様に供えた「鏡餅」を食べることで、新しい生命を授かることができると信じられていました。

お雑煮(おぞうに)

「お雑煮(ぞうに)」のルーツは、里芋・お餅・人参・大根などをその年初めて汲んだ水(=若水)で長時間煮込んで元日の朝に食べたという古来の風習にあり、さまざまな具材を入れること(=煮雑ぜ)にちなんで「雑煮」の漢字が当てられています。

「お雑煮」は地域によって入れる餅や調理法が異なり、東西で以下のような違いがあります。

●餅:西日本は丸餅、東日本は角餅。

●汁:関西地方の汁は白味噌仕立て、近畿以外の西日本と東日本はすまし汁、出雲地方と能登半島の一部は小豆汁。

●調理法:西日本では餅を焼かずにそのまま汁に入れるのに対し、東日本では餅を一度焼いてから汁に入れる。

お屠蘇(おとそ)

「お屠蘇」は平安時代に中国から伝わった風習の一つで、「邪気を払って(=屠り・ほふり)魂を蘇らせる」効果がある「屠蘇散(とそさん)※4」を日本酒やみりんに浸して作ります。

(※4)屠蘇散(とそさん)・・漢方名「屠蘇延命散(とそえんめいさん)」。胃腸の働きを助け、身体を温める効能がある5種類の生薬「肉桂(にっけい)、防風(ぼうふう)、山椒(さんしょう)、白朮(びゃくじゅつ)、桔梗(ききょう)」を組み合わせて作る。

もともとは風邪薬として使われていたもので、それが次第に生命力を高める効能のある長寿の縁起物へと変化。現代では、一年の穢れを払って無病息災を祈願するために正月三ヶ日に飲むのが慣例となっています。

おせち料理(おせちりょうり)

お正月に家族全員で食べて無病息災を祈願する「おせち料理」。

「おせち料理」は古くは、「五節句(=江戸時代に定められた季節の節目を祝う5つの公的行事)」に出される料理のことを指していましたが、現在では、とりわけお正月に食すものだけを「おせち料理」と呼んでいます。

「おせち」の語源となった言葉は「御節供(ごせちく)」で、「御節供」とは、季節の節目(ふしめ)の「節日(せちにち)」に神様にお供えする食べ物のことです。

一般的な「おせち料理」は、祝い肴(ざかな)・口取り・焼き物・酢の物・煮物の5種類に分類され、各料理が「幸せを重ねる」という意味を持つ「重箱(じゅうばこ)」に詰められます。

重箱の段数は、本来は「5段」ですが、現代では「3段」の重箱にすることが多いようです。

3段の重箱の詰め方は以下の通りです。

壱の重(祝い肴と口取り)

●黒豆・・「まめ」には勤勉・丈夫という意味があり、「まめまめしく働けますように」「まめに暮らせますように」との願いが込められている。

●昆布巻き・・「よろこぶ」の語呂合わせとして縁起が良い。「子生」という漢字を当てることもあり、子孫繁栄の意味合いもある。

●栗金団(くりきんとん)・・金団は金の団子のことで、財宝をイメージしている。金運をもたらす縁起物。

●伊達(だて)巻き・・巻いた形が巻物(=書物)を表し、学問成就の願いが込められている。

●田づくり・・・・カタクチイワシの稚魚を干して飴炊きしたもの。肥料に用いると畑地が豊かになることから、豊作祈願としておせちに使われている。別名「五万米(ごまめ)」。

●数の子・・ニシンの卵。数が多いことから子孫繁栄を願って。

●紅白かまぼこ・・かまぼこの半月の形は「日の出」を表す。赤色は魔除け、白色は清浄を意味する。

▶▶関東では「黒豆」「数の子」「田づくり」の3つを「祝い肴三種」と呼びます。(※関西では「黒豆」「数の子」「たたきごぼう」の3つ)

弐の重(焼き物と酢の物)

●ぶり・・成長によって呼び名が変わる「出世魚(※5)」であることから、立身出世を願う意味合いがある。一般的に焼き物として食され、長野・福岡ではお雑煮に入れられている。

●たい・・「めでたい」に通ずるとして縁起が良い。

●海老・・エビのように腰が曲がり、ヒゲが生えるまで長生きできるように。

●紅白なます・・縁起の良い水引きに見立てて。

(※5)出世魚(しゅっせうお)・・ブリやハマチのように、稚魚から成魚までの成長段階によって異なる名前を持つ魚のこと。江戸時代の頃に、元服・出世した武士や学者が改名する習慣があり、それになぞらえたもの。代表的な出世魚は、ブリ・スズキ・ボラ。

参の重(煮物)

●れんこん・・穴が空いていることから、将来を見通せるように。

●里芋・・親芋に小芋がたくさん付くことから、子宝に恵まれますようにと願って。

●くわい・・最初に一本の大きな芽が出ることから「芽出たい(=めでたい)」縁起物とされている。

●たたきごぼう・・地中に深く根を張るごぼうのように、家がしっかり倒れないようにと願いを込めて。ごぼうの黒色には邪気払いの効果がある。

■豆知識②『祝い箸の両端が細いのはなぜ?』

年に一度の特別な食事の「おせち料理」では、両端の細くなった「祝い箸」を用いるのが慣例となっています。両端が細いのは、一方を私たちが、もう一方を神さまが使うためで、神様とともに食事をすることで、その霊力を身体に取り込み、新年を無事迎えられると信じられていました。

門松(かどまつ)

お正月に家の門や玄関の前に立てる「門松(かどまつ)」は、門前の左右に一対並べるのが基本となっていて、玄関に向かって左側の「門松」を「雄松(おまつ)」、右側を「雌松(めまつ)」と言います。

新年に歳神様が迷わず家にやって来れるように「目印・道標(みちしるべ)」となる「木」を玄関に立てたのが始まりとされ、当時は「松」ではなく「杉」が使われていました。

後に、神様の魂が宿る木の「松」が代わりに用いられるようになり、さらにそれに長寿をまねく縁起物の「竹」が添えられます。

「門松」を飾り始めるのは「すす払い・松迎え」の日(12/13)以降が良いとされ、二重苦を連想させる12/29や、一日飾りとなる12/31は縁起が悪いとして忌避されています。

ちなみに、「門松」を飾る期間は「松の内(まつのうち)」と呼ばれていて、その期間は地域によって異なります(関東では1/7まで、関西では1/15まで)。

しめ飾り(しめかざり)

正月近くになると、家の玄関口や神棚に「しめ飾り」を飾りますが、これは自分の家が歳神様を迎えるにふさわしい神聖な場所であることを示すためのものです。

「しめ飾り」は、「しめ縄」に「裏白(うらじろ)」「ゆずり葉」「橙(だいだい)」などをあしらって作られ、常緑の葉の「裏白」には長寿、古い葉が落ちて新しい葉が出る「ゆずり葉」には家系の維持、「橙」は家が代々(だいだい)栄えるようにとの願いが込められています。

「しめ縄」には、聖域(神の世界)と俗世(現世界)を隔てる結界としての役割があり、相撲の「しめ縄」に土俵を清める効果があるのと同様に、場の浄化としての作用も持ちます。

「しめ縄」の起源となったのは、以下の日本神話のエピソードです。

■日本神話(古事記『天岩戸(あまのいわと)』)

むかしむかし、アマテラスという太陽の神さまと、スサノオという弟の荒神がいました。

スサノオは「荒神」の異名通り、毎日のように悪行を繰り返し、そのことにお怒りになったアマテラスは天岩戸(あまのいわと)に隠れてしまいます。

結果、彼女の太陽の力によって明るく照らされていた地上が突然真っ暗闇の世界に変わり、困り果てた神々たちは、何とかアマテラスを外におびき出そうと、岩戸の前でアメノウズメに淫らな踊りをさせてバカ騒ぎをします。

それを見て「地上は暗闇で大変なはずなのに、どうしてそんなに楽しそうなんだ?」と不思議に思ったアマテラス。気になって岩戸の外に顔を出すと、何と神々たちが、今かといわんばかりに岩戸を「しめ縄」で塞いでしまったのです。

これが「しめ縄」が結界と言われる所以です。つまり「しめ縄・しめ飾り」とは、お正月に神さまに長く居てもらう(=帰れなくする)ためのものであるとともに、外から家の中に不浄な物が入ってくるのを防ぐ役割を果たすものだったのです。

お年玉(おとしだま)

「お年玉」が「お金」ではなく、もともとは「お餅」だったことをご存知でしょうか。

歳神様の霊力が宿ると信じられていた「お餅」は、一年の無病息災を祈願するために古くからお正月に食されていて、家の主(あるじ)はその歳神様の恵みを分け与える目的で使用人に小さなお餅を配っていました。

現在のお金を配るお年玉の風習は、そんな当時のお餅を配る習わしが変化して生まれたものだと言われています。

凧揚げ(たこあげ)

「凧揚げ(たこあげ)」は、平安時代に中国から日本に伝わった遊びで、もともとは軍事で敷地から脱出するための手段として使われていたものでした。

それが次第に子どもの遊びへと形を変えていき、江戸時代になると、子どもだけでなく大人も凧揚げ競争を行うようになります。

名前の「たこ」は江戸時代の頃に広まった呼び名で、地域によってはイカ・ノボリ・タツと呼ぶこともあります。

羽子板(はごいた)

「羽子板(はごいた)」は「厄をはねる」ことにちなんだお正月の縁起担ぎの遊戯で、「無患子(むくろじ)」と呼ばれる落葉樹の種に指した羽根を用いて遊びます。

(※無患子には「患うことが無い」の縁起がある)

古くは「胡鬼板(こきいた)」と呼ばれていて、病気をもたらす蚊を食べてくれるありがたい存在の「トンボ(=胡鬼)」を模して羽根が作られていました。

遊び方には、二人で向かい合って羽を突き合う「追い羽根」と、一人で連続して何回突けるかを競う「突き羽根」の2種類があります。

■豆知識③『羽子板は縁起物!?』

羽根突きに用いる「羽子板」は縁起が良く、昔から色んなシーンで重宝されていました。たとえば、羽根突きの「羽根」と厄を「はね」るをかけて出産祝いに子どもに「羽子板」を贈ったり、末広がりの形に「商売繁盛」の縁起を担いで商店などに飾ったりしていました。

福笑い(ふくわらい)

「お亀・お多福」の顔の輪郭が描かれた紙の上に、目・鼻・口などのパーツを目隠しして並べ、出来上がった顔のユニークな表情を見て楽しむ遊びのことを「福笑い」と言います。

始まったのは江戸時代の後期で、明治時代になってから正月遊びとして定着しました。

由来についてはよく分かっていませんが、「笑う門には福来たる」のことわざにあるように、新年に「福」を願う意味合いで始まったのではないかと考えられています。

初夢(はつゆめ)【1/2】

「初夢(はつゆめ)」は、もともとは大晦日の夜から元日の朝にかけて見る夢を指していましたが、書き初めと仕事始めが2日であることを受けて、江戸時代からは元日の夜から2日の朝にかけて見る夢を「初夢」と呼ぶようになります。

夢で見るとおめでたいとされるのは「一富士(いちふじ)二鷹(にたか)三茄子(さんなすび)」で、これは徳川家康が「一(いち)に高いのは富士山で、その次は足高山(=愛鷹山)、次は初茄子である」と話したことに由来します。

こうした縁起の良い夢を見るために、室町時代の頃には、七福神の乗った「宝船」や夢喰いの「貘(ばく)」の絵、「永き夜の遠の眠りの皆目覚め波乗り船の音の良きかな【なかきよのとおのねふりのみなめさめなみのりふねのねのよきかな】」と書かれた回文歌(=上から読んでも下から読んでも同じ歌)を枕の下に入れて寝る風習があったそうです。

■豆知識④『初夢の縁起物の続き』

初夢の縁起物で有名なのは上述した「一富士二鷹三茄子」ですが、実はこれにはまだ続きがあり、「四扇(しおうぎ)五煙草(ごたばこ)六座頭(ろくざとう)」と6番目まで続きます。

「扇」は儀式や躍りに使われていた縁起の良い小道具で、「煙草」は祭りや祝い事に欠かせない道具の一つ、最後の「座頭」は髪の毛を剃った盲人を指す言葉で、「毛がない」▶「怪我ない」の語呂合わせから「家内安全」の象徴とされていました。

書き初め(かきぞめ)【1/2】

「書き初め」とは、年明けの1月2日に、一年の抱負や目標を文字や絵にして書く習わしのことで、宮中で行われていた儀式に起源があります。

かつての宮中に、元旦の早朝に汲んだ若水で墨をすり、恵方に向かってめでたい詩歌を書く儀式があり、それが「寺子屋(江戸時代)」▶「学校の習字教育(明治時代)」へと形を変えて、庶民のあいだに広まっていったと言われています。

ちなみに、書いた書き初めは「左義長(さぎちょう)」の日に正月飾りと一緒に燃やすのが慣例となっていて、その煙が高く上がると字が上達するとされています。

七草粥(ななくさがゆ)/人日(じんじつ)の節句【1/7】

「七草粥(ななくさがゆ)」とは、1月7日の「人日の節句(※6)」の朝に「春の七草」を入れたお粥を食べて無病息災を祈願する習わしのことで、消化の促進や冬場に不足した栄養を補う目的の他、早春に芽吹く若菜から力強い生命力を分けてもらう意味合いがあります。

(※6)人日の節句(じんじつのせっく)・・中国では古来より、正月1日を「鶏の日」、2日を「犬の日」、3日を「猪の日」、4日を「牛の日」、5日を「羊の日」、6日を「午の日」、7日を「人の日」とする風習があり、それぞれの日に占いをして、各動物を大切にしていた。人日の節句の「人日」は1月7日が「人の日」であったことに由来する。

以下は、「春の七草」の特徴と由来・薬効のまとめになります。

▶芹(せり)・・セリ科の多年草で、競るように群生することから「競り(せり)」と呼ばれている。香りが良くて、おひたし・ごま和えなどの料理にぴったり。薬効は消化促進と血液増強で、「競争に競り(せり)勝つ」意味合いがある。

▶薺(なずな)・・弥生時代に中国から伝わったアブラナ科の植物。実の形が三味線に似ていることから別名「ペンペン草」と呼ばれる。名前の「ナズナ」は、撫でてみたいくらいに可愛らしい草(=撫で菜【なでな】)であることに由来。薬効は「内蔵機能強化」と「高血圧予防」で、「汚れをなでて除く」縁起がある。

▶御形(ごぎょう)・・キク科の植物で白くてやわらかいの特徴。昔の草餅の材料で「母子草(ははこぐさ)」の異名を持つ。咳・吐き気止めの薬効の他、デトックス効果もあり、最近ではハーブティーにも使われている。縁起は「仏体(御形)」。

▶繁縷(はこべら)・・ナデシコ科の植物で、別名を「はこべ」という。中国では古くから産後の薬草として用いられていた。主な薬効は「利尿作用」で、「繁栄してはびこる」の縁起が込められている。

▶仏の座(ほとけのざ)・・見た目がたんぽぽに似ていて、花は紫色。現在でいう植物の「ホトケノザ」はシソ科の別種で、春の七草に用いるのは、キク科の「コオニタビラコ(子鬼田平子)」。薬効は「歯の痛み止め」で、名前の通り「仏の安楽座」としての意味合いがある。

▶菘(すずな)・・アブラナ科の植物で「蕪(かぶ)」のこと。花の形が鈴に似ていることから「すずな(鈴菜)」と呼ばれる。薬効は「消化促進」で「鈴が神を呼び寄せる」縁起を担ぐ。

▶蘿蔔(すずしろ)・・アブラナ科の植物で、いわゆる「大根(だいこん)」のこと。薬効は「胃痛・神経痛の緩和」で、「純真・純白で汚れがない」という意味合いを持つ。

鏡開き(かがみびらき)【1/11】

1月11日に行われる「鏡開き(かがみびらき)」は、正月にお供えした「鏡餅」を手や木槌で割り、お雑煮やお汁粉に入れて食べる行事で、歳神様が宿った餅をいただいてそのご加護にあずかる意味合いがあります。

江戸時代の武家社会では、切腹を連想する「切る」や「割る」の言葉が忌み嫌われていて、代わりに縁起の良い「開く」を用いたことが「鏡開き」の名の由来だと言われています。

小正月(こしょうがつ)【1/15】

「小正月(こしょうがつ)」とは、1月15日の朝に、栄養豊富な小豆(あずき)を入れた「小豆粥(あずきがゆ)」を食べて一年の健康を願う行事のことで、別名を「十五日粥(じゅうごにちがゆ)」と言います。

小豆を入れたお粥はほのかに赤く色づき、その赤い色が悪霊や邪気を払ってくれると信じられていました。

小豆の赤色はポリフェノールの一種である「アントシアニン」の色で、抗酸化作用を持つ「アントシアニン」には、若々しさを保つ効果があります。

左義長(さぎちょう)【1/15前後】

「左義長(さぎちょう)」とは、1月15日の「小正月」の前後に、役目を終えた正月飾り(=門松・しめ飾り・書き初めなど)を藁(わら)や木とともに燃やし、豊作と厄除けを願う行事のことで、地域によっては「どんど焼き」「道祖神(どうそじん)祭り」と呼ばれています。

「左義長」という名前は、毬杖(ぎちょう)と呼ばれる青竹を三本立て、その上で正月飾りを燃やす平安時代の宮中行事の「三毬杖(さぎちょう)」に由来するものです。

「左義長」の火には聖なる力が宿っていて、この火であぶったお餅を食べると病気にならないと言い伝えられています。

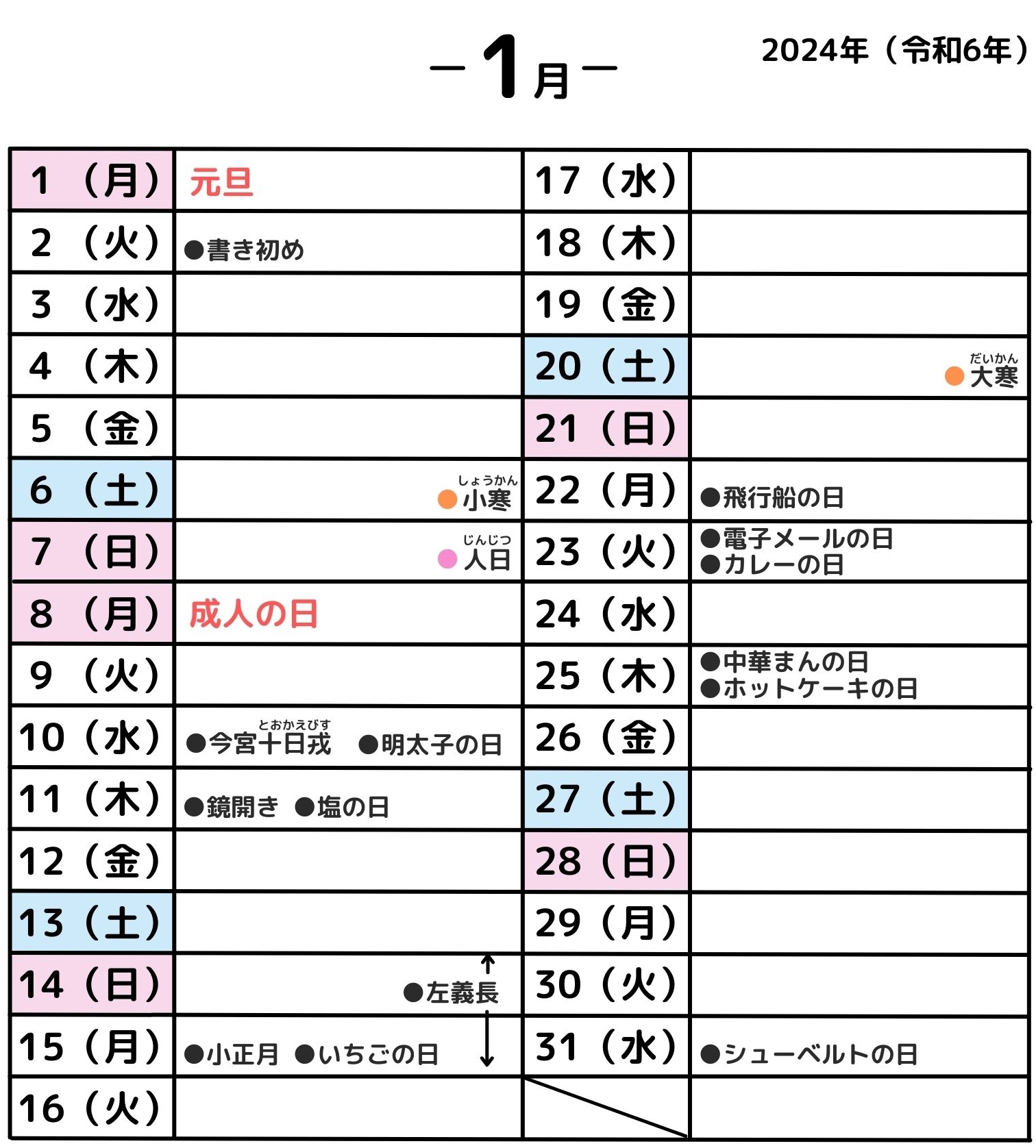

2024年1月のカレンダー【付録】

最後に、付録として2024年度(令和6年)の行事・祝日・二十四節気・記念日が分かるカレンダーを載せておきました。日々の生活にお役立てください。

【国民の祝日】

●元日【1/1】・・年のはじめを祝う日。

●成人の日【1/8】・・大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を強く励ます日。1999年までは「1/15」であったが、祝日の一部を月曜に移動する「ハッピーマンデー制度」を受けて、2000年から「1月第2月曜日」になった。

【二十四節気】

●小寒(しょうかん)【1/6】・・この日から「寒の入り」となり、「小寒」から「節分」までの約30日間を「寒の内(かんのうち)」と呼ぶ。

●大寒(だいかん)【1/20】・・最も寒さが厳しい頃。寒の水は腐らないので、古くから味噌や醤油・酒などの仕込みが行われていた(=寒仕込み)。

【雑節・五節句】

●人日(じんじつ)の節句【1/7】・・日本の五節句の一つで、別名を「七草の節句」という。邪気払いと薬効がある「七草粥」を食べて無病息災を祈願する。

【記念日・イベント】

●今宮十日戎(いまみやとおかえびす)【1/10】・・漁業、商売繁盛の神として有名な恵比寿(えびす)様を祀る今宮戎神社(大阪市浪速区)で行われているえびす講のこと。毎年1月9日から3日間行われ、9日を「宵戎(よいえびす)」、10日を「本戎(ほんえびす)」、11日を「残り福」という。

●明太子の日【1/10】・・福岡の明太子メーカー「ふくや」が、初めて店頭に明太子を並べた日を記念して制定された。

●塩の日【1/11】・・戦国武将・上杉謙信が、敵である武田信玄の領民に塩を送り届けた日。

●いちごの日【1/15】・・「いい(1)いち(1)ご(5)」の語呂合わせから、全国いちご消費拡大協議会が制定。

●飛行船の日【1/22】・・1916年1月22日に、日本初の国産飛行船となる陸軍の「雄飛(ゆうひ)号」の飛行実験が成功したことにちなんで制定された。

●カレーの日【1/23】・・学校給食35周年の記念日。全国一斉にカレー給食が実施された日。

●電子メールの日【1/23】・・インターネットが普及し始めた1991年に、電子メッセージング協会がEメールの振興を掲げて制定。日付は「いい(1)ふみ(23)」の語呂合わせにちなんだもの。

●中華まんの日/ホットケーキの日【1/25】・・日本で最低気温-41℃が記録された日にちなみ、「中華まん/ホットケーキ」で温まってもらおうとして制定。

●シューベルトの日【1/31】・・オーストリアの作曲家「フランツ・ペーター・シューベルト」の誕生日【1797年1月31日】。シューベルトは「歌曲の王」と呼ばれていて、交響曲やピアノ曲などの名曲を多く残した。代表曲は「野ばら」「魔王」「アヴェマリア」など。

【その他】

●旧暦1月『睦月(むつき)』・・「睦」には、「親しく仲が良い・仲睦まじい」の意味があり、正月に家族や親戚と仲睦まじく過ごすことからこの漢字が当てられた。

●1月の英名『January』・・ローマ神話における最古の神「ヤヌス(Janus)」が語源。「ヤヌス」は時間・扉・出入り口を司る天空神で、身体の前後に2つの顔(=一つは若く未来を見つめ、もう一つは老いて過去を見つめる)がある。

●時候の花・・枇杷(びわ)、黄梅(おうばい) など

●旬の菜と魚・・大根、ほうれん草、白菜、ムツ、たら、しじみ、スルメイカ など

●1月の童謡・唱歌

『お正月』(作詞:東くめ/作曲:滝廉太郎)

『一月一日』(作詞:千家尊福/作曲:上真行)

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回ご紹介したさまざまなお正月の雑学・豆知識を、新年の話のネタとして活用していただけると幸いです。

さて、2023年はジャニーズの性加害問題や中東情勢の悪化、地球沸騰化など色々なことがありましたが、2024年はどんな年になるのでしょうか。人々が不安なく過ごせる、そんな日々が早く来て欲しいものですね。

今年一年ありがとうございました。良いお年をお迎えください。

![]()

▼2024年(令和6年)の年中行事カレンダーはこちら▼

■【2024年(令和6年)】年中行事・イベントカレンダー|無料ダウンロード・印刷

▼暦に関する記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

■【昔の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

■【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦

コメント