こんにちは、

りんとちゃーです。

「2/3(金)」は節分の日。2024年(令和6年)の恵方は「東北東」です。

「節分」は季節の分かれ目を表す言葉で、「立春(一年の始まり、新暦の2/4頃)」の前日の「雑節」の一つにあたります。

旧暦の「大晦日(おおみそか)」と同日の「節分の日」には、新年の邪気を払うために、古くから宮中で「追儺式(ついなしき)」と呼ばれる年中行事が行われていました。

その「追儺式」を起源として、現在でも「節分」の日に豆をまいたり、柊鰯(ひいらぎいわし)を玄関に飾ったりします。

記事では、以下のことをまとめています。

■節分の由来と風習(豆まき・恵方巻きなど)

■初午(はつうま)・針供養・さっぽろ雪まつり

■バレンタインデーの由来

■2024年2月のカレンダー【付録】

2月の節分の日に役立つ、福を呼び込む『マメ』知識を学んでいきましょう。

節分【2/3】

由来・歴史

「節分(せつぶん)」とは文字通り『季節を分ける』の意味で、もともとは季節が改まる「立春」「立夏」「立秋」「立冬」すべての前日のことを指していました。

それが次第に『一年のはじまり』かつ『旧暦のお正月』にあたる「立春」に重きを置くようになり、現在ではとりわけ「立春」の前日のことを「節分」と呼んでいます。

古代中国において「季節の変わり目(新年)」は、疫病や災いが邪気と共にやって来る日だと考えられていて、その邪気を打ち払うために、大晦日の日に、鬼の面をかぶった人を桃の木でつくった弓矢で射って追い払う「追儺(ついな)」という儀式が行われていました。

この「追儺」が奈良時代に日本に伝わって、平安時代に宮中の大晦日行事として定着。江戸時代になると、豆まき行事として庶民のあいだにも広がり、その後、新年が「春」から始まることにちなんで「立春」前日の「節分」の日に日付が変更されることになりました。

■豆知識①『鬼のパンツが虎柄の理由』

古代中国の「陰陽道(おんみょうどう)」では、鬼が出入りする方角(=北東)は「鬼門(きもん)」と呼ばれていて、その方角を十二支で表すと、ちょうど「丑寅・艮(うしとら)」の位置にあたります(下図参照)。

イラストなどに描かれる鬼が『頭に角(=丑:うし)』を生やして『虎柄のパンツ(=寅:とら)』を履いているのは、「鬼門」の方角がこの「丑寅:うしとら」にあるからなんです。

豆まき

邪気払いの霊力を秘めた「豆」で『鬼(=邪)』を払い『福』を呼び込む、節分のメインイベント「豆まき」。

「豆まき」の行事が定着したのは室町時代のことで、鬼や悪霊が集まりやすい季節の変わり目に「豆」をまくことで、邪気や厄災を打ち払う意味合いがありました。

「豆」を用いるのは、「魔(ま)」を「滅(めっ)する」の言葉の語呂合わせによるもので、他にも「身体が丈夫」という意味の「まめ」にちなんだなどの説があります。

▼豆まきの手順▼

①豆を準備

炒った豆(=火が通っていない豆は、発芽して邪気が育つため縁起が悪い)を枡(ます)か三方(さんぽう)に入れ、夕刻までに神棚に供えます。

▼

②夜に豆をまく

鬼が訪れる夜(20:00~22:00)に家中の戸や窓を開け放し、奥の部屋から玄関に向かって順に「鬼は外、福は内!」と大きな声で2回唱えながら、家の外と内の両方に豆をまいていきます。

▼

③戸締まり

豆をまいた後は、福が逃げないように戸締まりをし、鬼を締め出します。

▼

④豆を食べる(年取り豆)

年齢の数、もしくは一つ多く豆を食べて無病息災を祈願します。お年寄りの人は歳の数の豆にお茶を注いで「福茶」としていただきます。

■豆知識②『福茶(ふくちゃ)』

「福茶」とは、福豆(=炒った豆を神棚に供えたもの)を入れたお茶のことで、塩昆布・梅干し1個・福豆を湯飲みに入れて、熱湯を注いでいただきます。

福豆の数は吉数の「3個」が良いとされ、使われる梅干しには「めでたい花=梅」の、塩昆布には「よろこぶ」の縁起が込められています。

恵方巻き

「恵方(えほう)」とは、その年の福歳(ふくとし)を授けてくださる「歳徳神(※1)」がいる方角のことで、節分の日にこの「恵方」を向いて太巻き一本を丸ごと無言で食べると願いが叶うとされています。

今年(2024年)の

恵方は『東北東』だよ。

(※1)歳徳神(としとくしん)・・日本神話に登場する穀物神のことで、地域によっては「歳神様(としがみさま)」「恵方神」「とんどさん」と呼ばれる。

無言で食べるのは、しゃべると福が逃げてしまうからで、太巻きを丸ごと食べるのは、福を「巻き込み」、縁を「切らない」ためです。

ちなみに恵方巻きの具材は、「七福神」の「7」にあやかって7種類(うなぎ・かんぴょう・きゅうり・伊達巻きなど)を使うのが一般的です。

恵方巻きの起源についてはよく分かっていませんが、1970年代に大阪の海苔(のり)問屋組合が販売戦略の一環で節分の日に恵方巻きを販売し、そのことをきっかけにして関西全域で流行。その後、1989年にコンビニが恵方巻き販売に力を入れたことで、全国的にも行われるようになったと言われています。

■豆知識③『七福神(しちふくじん)』

金銀財宝を積んだ「宝船」に乗った「七福神(しちふくじん)」は、福徳をもたらす七柱(=神様を数える際の呼び方)の神で、日本の神だけでなく中国・インドなどの他国の神が混在しています。

一説によると、中国の故事の「竹林の七賢(※2)」にあやかって、各国で個別に信仰されてきた神々を7人にまとめたと言われています。

(※2)竹林の七賢(ちくりんのしちけん)・・中国の晋の時代に、山陽(江蘇省)の竹林に個性豊かな人が7人集まり、互いに酒を酌み交わしながら自由放達な談義にふけったという有名な故事。

●恵比寿(えびす)・・右手に釣りざお、左手に鯛を抱く商売繁盛の神様。農村では田・穀物の神、商家では商売繁盛の神として信仰されていた。漢字では他に「蛭」「戎」「蛭子」と表記する。年中行事の「えびす講」は、この恵比寿様を祀って商売繁盛を祈願する習わし。

●大黒天(だいこくてん)・・・・ヒンドゥー教のシヴァ神の化身「マハーカーラ」と同一の神で、日本の大国主(オオクニヌシ)との神仏習合。「大黒さん」の呼び名で親しまれる現在の優しい姿になったのは室町時代のことで、それまでは恐ろしい鬼のような姿をしていた。五穀豊穣・商業の神で、福袋と打ち出の小槌を持つ。

●毘沙門天(びしゃもんてん)・・古代インド神話と仏教が融合して生まれた神で、仏教四天王のリーダー格(北方を守護)。福徳・厄除けの神で、武将の姿をしている。戦国時代の上杉謙信がこの神を信奉して、旗印を「毘」としていた。

●弁財天(べんざいてん)・・名前の「弁財天」は、江戸時代に町人から「蓄財の神」として信仰されていたことにちなんだもの。多分野の技能を持つことから「弁才天」とも呼ばれる。仏教の守護神となったインド神話の女神で、インドでは「聖なる川」を意味するサンスクリット語の「サラスヴァティー」の名で親しまれる。水・音楽・学問の神であり、手には琵琶(びわ)を持つ。

●寿老人(じゅろうじん)・・中国・道教の神。長寿の象徴である鹿を従え、手に桃を持つ。不老長寿の神。

●福禄寿(ふくろくじゅ)・・寿老人と同じ道教の神がモデルで、幸福(福)・身分(禄)・長寿(寿)を兼ね備える。鶴や亀を従える。

●布袋(ほてい)・・中国の実在する禅僧がモデル。堪忍袋(かんにんぶくろ)と呼ばれる大きな袋を持った、笑門来福・夫婦円満の神。

柊鰯(ひいらぎいわし)

「柊鰯(ひいらぎいわし)」とは「柊」の枝と焼いた「鰯」の頭を玄関先に飾る風習のことで、「鰯」の臭い匂いに誘われてやって来た鬼の目を「柊」の鋭い葉の棘(とげ)で刺して邪を払う意味合いがあります。

近年では一般家庭でほとんど行われなくなり、代わりに「節分の日の夜にイワシを食べる」という風習が西日本の一部地域に残っています。

■豆知識④『イワシの頭も信心から』

「イワシの頭も信心から」は、いったん信じてしまえば、どんなものでもありがたく思えるという意味のことわざです。

普段、安魚として扱われているイワシであっても、節分の日になると邪気払いの「柊鰯」として重宝されることから、イワシのような安魚でも信仰次第で貴重になりうると、若干の皮肉をこめて表現されています。

初午(はつうま)【2/5】

「初午(はつうま)」は、2月最初の午(うま)の日に、京都伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)をはじめとした全国の稲荷神社で行われる祭礼のことで、商売繁盛や豊漁・豊作を祈願して、お稲荷さん(=稲荷神)をお参りするのが一般的です。

「初午」のルーツとなったのは、和銅4年(711年)に「稲荷神(いなりのかみ)」が現在の伏見稲荷大社が鎮座する京都の伊奈利(いなり)山に降臨したという古い言い伝えで、穀物の神様でもある「稲荷神」は、稲作を行っていた日本人にとって非常に身近な存在でした。

そんな「稲荷神」が後に、経済の発展に合わせて商売繁盛の神として親しまれるようになり、江戸時代になると田沼意次(たぬまおきつぐ)が「稲荷神」のご加護を受けて出世したという噂が拡散。稲荷信仰が全国的に流行することになりました。

なお、初午参りの日に「油揚げ」をお供えするのは、「稲荷神」の使いの「狐(きつね)」が大好きな食べ物だからです。

針供養(はりくよう)【2/8】

「針供養(はりくよう)」とは、女性が日頃使っている針を供養する行事のことで、物忌み日とされる「事始め」の2/8と「事納め」の12/8の年2回行うのが一般的です。

始まりは江戸時代で、針仕事に明け暮れていた女性たちがこの日に仕事を休み、折れて傷んだ針をこんにゃくや豆腐に刺して、裁縫の上達を願って川に流していたと言われています。

最近はあまり見られなくなった行事ですが、和裁を教える学校などでは、今でもなお伝統的に行われ続けています。

さっぽろ雪まつり【2/4~11】

北海道札幌市で毎年2月上旬に開催される雪と氷の祭典「さっぽろ雪まつり」は、1950年に地元の中・高校生が「大通(おおどおり)公園」に6つの雪像を設置したことをきっかけに始まった札幌の冬の風物行事です。

メイン会場の「大通公園」では、日本文化・サブカルチャーをモチーフにした大小さまざまな雪氷像が立ち並び、「すすきの会場」では、ライトアップされた幻想的な氷像やアイスバーなどが登場。「つどーむ会場」では、巨大なすべり台やスノーラフトを通して、子ども・大人問わずに楽しみながら雪と触れ合うことができます。

――参照:さっぽろ雪まつり公式WEB(https://www.snowfes.com/)

■豆知識⑤『さっぽろ雪まつりと陸上自衛隊』

「さっぽろ雪まつり」では、縁の下の力持ちとして、陸上自衛隊が雪の輸送や雪像づくりに協力しています。

これらの作業は自衛隊にとって『雪中訓練』の役割も兼ねていて、雪の輸送は「雪の上での行動訓練」の、雪像づくりは「土木の訓練」の意味合いがあります。

また、訓練すると同時に市民にも喜んでもらえるため、隊員たちはやりがいと誇りを持って職務にあたっていると言われています。

バレンタインデー【2/14】

「聖(セイント)バレンタインデー」は、キリスト教圏の国で毎年2月14日に催されているカップルが愛を祝うための行事で、日本では女性が男性にチョコレートを贈る日として親しまれています。

由来・起源

バレンタインの歴史は古く、その起源はローマ帝国時代にまでさかのぼります。

西暦3世紀頃、当時のローマ皇帝・クラウディウス2世が「若者が戦争に行きたがらないのは、愛する家族や恋人が故郷にいるからだ」といって結婚を禁じていました。

結果、若者たちは結婚できずに戦地に送られることになり、それを不憫に思ったキリスト教司祭のウィレンティヌスは、若い兵士たちが結婚式を執り行えるように、隠れて便宜をはかろうとします。

当然、彼の行動はクラウディウスの目にとまり、激怒した皇帝はウィレンティヌスに対して「ローマの法に背いてはならぬ」と厳しく忠告を入れます。

しかしウィレンティヌスはその言葉をまったく聞き入れず、西暦269年の2月14日に棄教しなかった罪で処刑されてしまいます。

それから月日が経ち、ウィレンティヌスのとった勇気ある行動は後世の人々から大きく讃えられることになります。

そして彼は聖人として祀られ、処刑日の2月14日を「聖バレンタインの日」と称して人々がお祈りするようになったと言われています。

日本のバレンタイン

バレンタインの日に女性が男性にチョコレートを贈る風習は日本特有のもので、海外ではチョコレートに限定せず、カード・花束・お菓子など、さまざまなものを恋人・家族に贈ります。

日本でチョコレートが贈られるようになった理由には諸説あり、一説によると、1936年(昭和10年)に神戸のチョコレート会社が、販売戦略のために「バレンタインに愛する人にチョコレートを贈って愛を伝えましょう」と書いた広告を外国人向け新聞に掲載したのが始まりとされています。

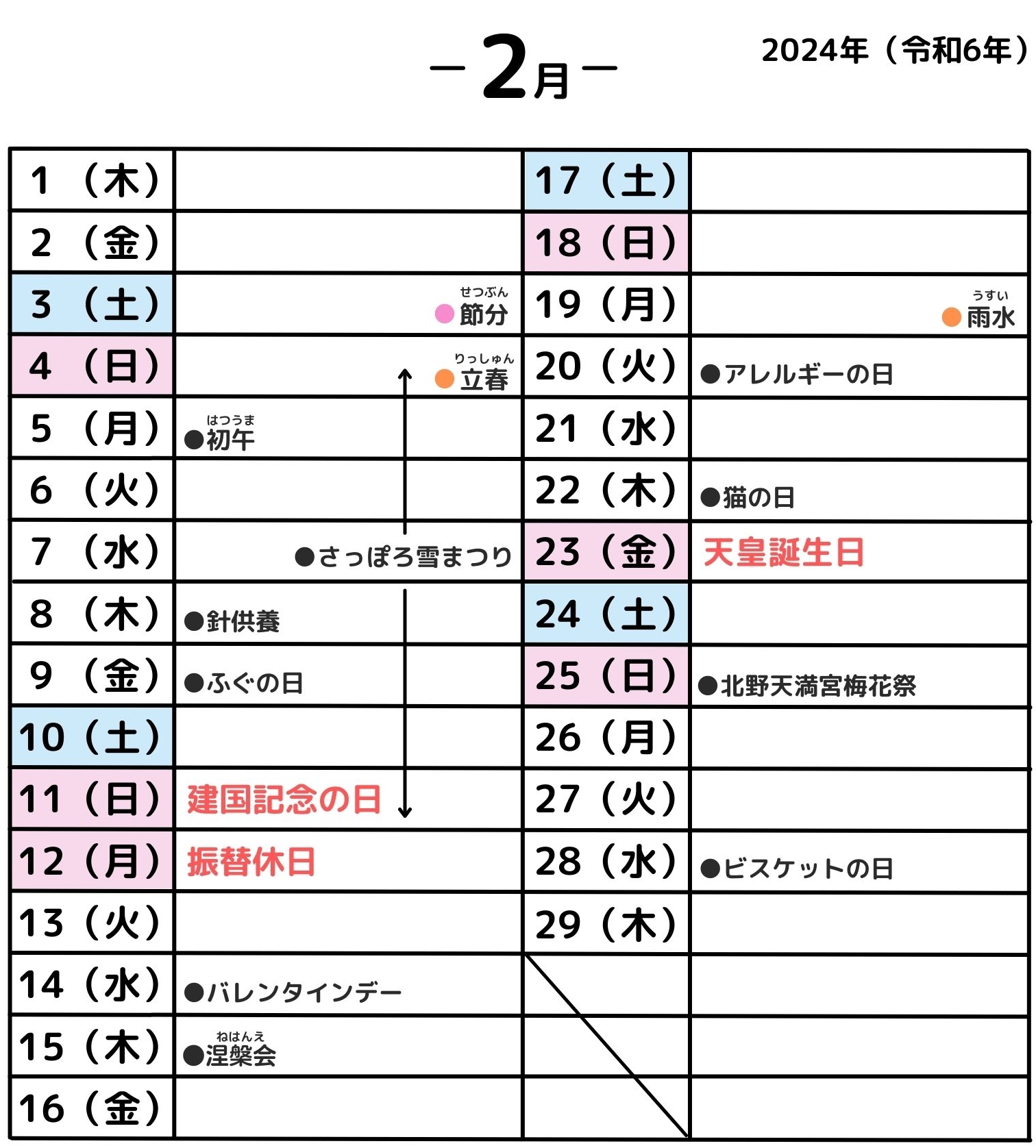

2024年2月のカレンダー【付録】

最後に付録として、2024年度(令和6年)の2月の行事・祝日・二十四節気・記念日が分かるカレンダーを載せておきました。日々の生活にお役立てください。

【国民の祝日】

●建国記念の日【2/11】・・建国を偲び、国を愛する心を養う日。

●天皇誕生日【2/23】・・天皇の誕生を祝う日。1988年までは「4/29」だったが、1989年から「12/23」に変更。その後、令和2年に「2/23」に移動した。

【二十四節気】

●立春(りっしゅん)【2/4】・・一年の始まりで、冬から春へと季節が変わる日。新暦では「節分」の翌日にあたる。「八十八夜(はちじゅうはちや)」「二百十日(にひゃくとおか)」などの雑節の基準日でもある。

●雨水(うすい)【2/19】・・雪が雨に変わる頃で、呼び名の「雨水」は「降り積もった雪が溶け出す」という意味。農作業の準備を始める目安となる日。

【雑節・五節句】

●節分(せつぶん)【2/3】・・雑節の一つ。立春・立夏・立秋・立冬の前日のことで、現在では「立春」の前日のみを「節分」と呼ぶ。宮中の「追儺式(ついなしき)」を起源とし、豆をまいたり、柊鰯(ひいらぎいわし)を玄関に飾ったりする。(※2024年の恵方は『東北東』)

【行事・記念日】

●ふくの日【2/9】・・河豚(ふぐ)を「ふ(2)く(9)=福」と呼ぶことから、ふぐ業界の発展と、ふぐの豊漁を祈願して、山口県下関ふく連盟が制定。

●涅槃会(ねはんえ)【2/15】・・お釈迦様が入滅した日(旧暦2/15)に全国の寺院で行われる法要のこと。各寺院で涅槃図(=お釈迦様が入滅したときの様子を表した絵)が掲げられ、仏舎利【ぶっしゃり】(=お釈迦様の遺骨)を模した涅槃団子をいただいて無病息災を祈願する。

●アレルギーの日【2/20】・・アレルギー治療に貢献したIgE抗体の発見を記念して、日本アレルギー協会が制定。

●猫の日【2/22】・・「にゃん(2)にゃん(2)にゃん(2)」の語呂合わせにちなんで、猫の日実行委員会と一般社団法人ペットフード協会が制定。

●京都北野天満宮梅花祭【2/25】・・京都北野天満宮の梅の祭礼。梅をこよなく愛した御祭神の菅原道真(すがわらのみちざね)を偲んで、命日の2/25に梅祭りが行われている。この時期になると、満開に咲く紅白の梅を愛でようと、多くの観光客で賑わう。

●ビスケットの日【2/28】・・安土桃山時代のこの日に、日本で初めてビスケットが作られたという文献に基づいて全国ビスケット協会が制定。

【その他】

●旧暦2月『如月(きさらぎ)』・・「衣更着(きさらぎ)」が転じたという説が有力。「衣更着」は「厳しい寒さにそなえて衣服を重ね着する」という意味。

●2月の英名『February』・・ローマ神話の月と贖罪の神「フェブルウス(Februus)」が語源。「フェブルウス」は、戦争で亡くなった戦士たちの霊を弔うために行われていた古代ローマの慰霊祭「フェブルアーリア(Februalia)」の主神となる存在。

●時候の花・・川柳、福寿草 など

●旬の菜と魚・・れんこん、春菊、小松菜、ワカサギ、ヒラメ、マダイ、白魚 など

●2月の童謡・唱歌

『豆まき』(日本教育音楽協会)

『雪(ゆき)』(文部省唱歌)

『早春賦(そうしゅんふ)』(作詞:吉丸一昌/作曲:中田章)

おわりに

いかがでしたでしょうか。

私が子どもの頃には、節分の日の翌日にまかれた豆が家の前に散らばっているのをよく見かけましたが、最近は住宅事情や日本文化そのものの変化のせいか、そういった光景をあまり目にしなくなりました。

やはり、時代とともに「節分」の主たるイベントが「豆まき」から「恵方巻き」へとシフトしつつあるのでしょうか。そうだとするとどこか寂しく感じます。

今年はコロナから解放され、日々の生活が元に戻りつつありますが、冬のインフルエンザが代わりに流行っているみたいなので油断は禁物です。

ウイルスの邪気を追い払うためにも「節分」の日にしっかり豆まきと恵方巻きの丸かじりをしておきたいものですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼2024年(令和6年)の年中行事カレンダーはこちら▼

■【2024年(令和6年)】年中行事・イベントカレンダー

▼暦に関する他の記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

■【昔の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

■【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦

コメント