こんにちは、

りんとちゃーです。

寒さがいちだんと厳しくなり、来年に向けての準備で忙しくなる師走の12月。

12月には、寒い冬に備えて柚子湯に入ってかぼちゃを食べる二十四節気の「冬至(とうじ)」の他、年末の大掃除の「煤払い(すすはらい)」や年越しの「大晦日(おおみそか)」など、新年を気持ち良く迎えるための行事が満載です。

記事では、以下のことをまとめています。

■冬至の風習と煤払い

■大晦日(除夜の鐘・年越し蕎麦)

■クリスマスの起源とクリスマスイブの意味

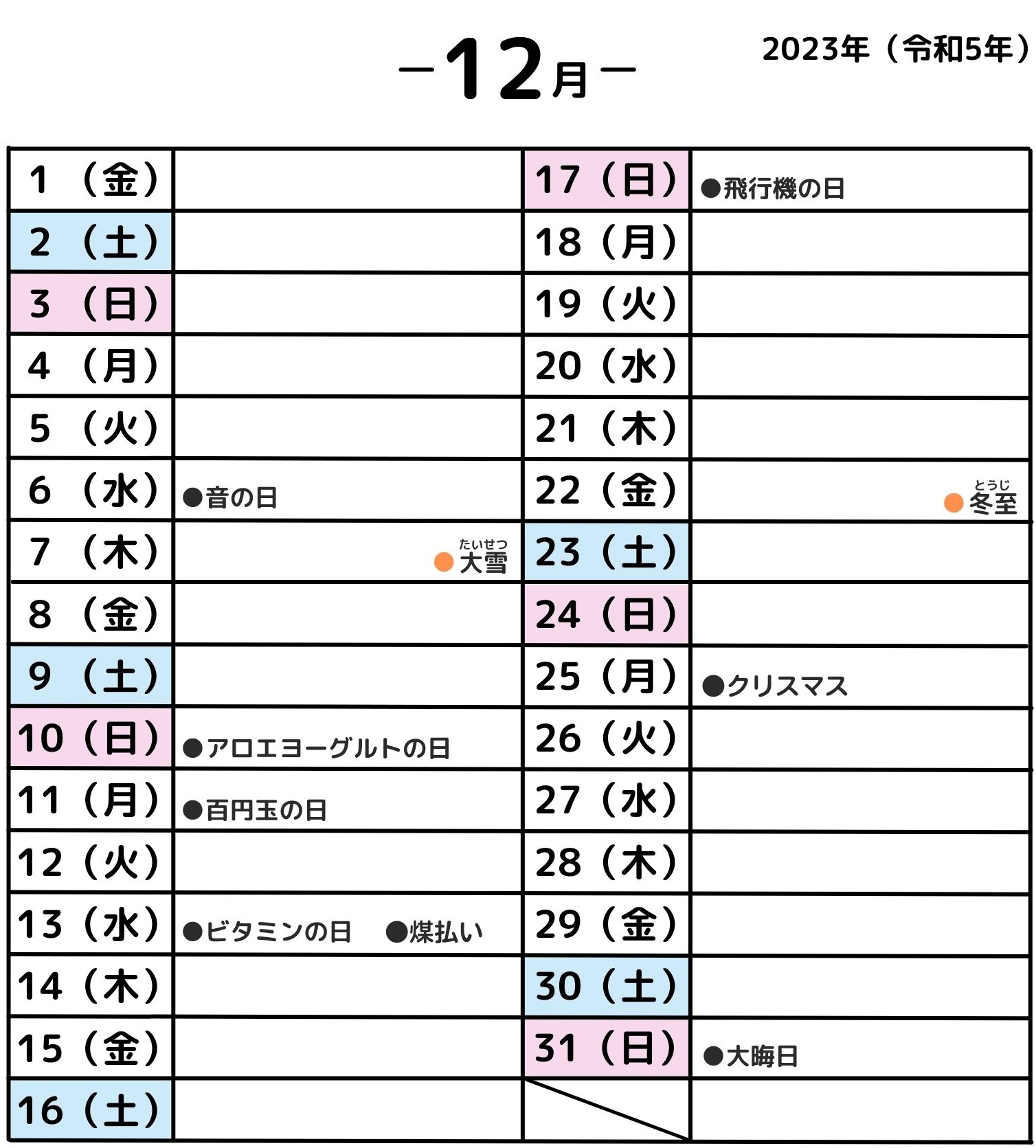

■2023年12月のカレンダー【付録】

一年の最後を締めくくる師走の行事を学んで、来たる新年(2024年)に備えましょう。

冬至

「冬至(とうじ)」とは、北半球において日の出から日の入りまでの時間が最も短くなる日のことで、この日を境にして昼の時間が長くなり、季節は春へと向かい始めます。

※2023年の「冬至」は12月22日(金)

中国では古来より「冬至」の日に小豆粥を食べて無病息災を祈願する習わしがあり、日本においても同様に冬の寒さに備えてこの日にカボチャを食べたり柚子湯に入る風習がありました。

「柚子湯」に入るのは血行を促進して体を温めるため、「カボチャ」を食べるのは粘膜を保護して抵抗力を高めるためで、どちらも風邪の予防に非常に効果的だと言われています。

「冬至」の日には、縁起担ぎのために「蓮根(れんこん)」「大根」「人参」「南京(なんきん=かぼちゃ)」「金柑(きんかん)」「銀杏(ぎんなん)」「うどん」といった「ん」の付く(=運がつく)食材を食べるのがと良いとされ、これら7つは「春の七草」「秋の七草」と並んで「冬の七草」と呼ばれています。

煤払い(すすはらい)

新年に「歳神様(※1)」を迎え入れるために家の内外の「すす(※2)」や「ちり」を払う大掃除のことを「煤払い(すすはらい)」と言います。

(※1)歳神様(としがみさま)・・日本神話に登場する穀物神で、地域によっては「歳徳神(としとくしん)」「恵方神」「とんどさん」と呼ばれている。恵方巻きの名前の由来になっている「恵方」は、その年の「歳神様」がやってくる方位を示す言葉。

(※2)すす・・物が燃えた時に発生する燃えカスとほこりがくっついたもの。

昔は今のようにエアコンやストーブがなく、薪(たきぎ)や炭を燃やして暖を取っていました。そのため、家の天井にはたくさんの「煤(すす)」がたまり、このたまった「煤(すす)」をお正月前にきれいに掃除する必要があったのです。

「煤払い」は12月13日に行うのが一般的で、「煤梵天(すすぼんてん)」と呼ばれる笹竹の先に葉や藁(わら)をくくり付けた道具を使って、神棚から台所へと順に掃除していきます。

「煤梵天」には神聖な力が宿るとされていて、「煤払い」が済んだ後は家の戸口に立て掛け、「どんど焼き(※3)」の日になったら正月飾りと一緒にお炊き上げします。

(※3)どんど焼き・・お正月の飾り物(門松・しめ縄・書き初めなど)を焚き上げる(燃やす)神社の火祭り行事。小正月の日(=1月15日)に行なわれる。

大晦日(おおみそか)

「大晦日(おおみそか)」は、一年の最終日である12月31日を指す言葉です。

漢字の「晦(つごもり)」には、月が隠れる(=月隠り【つきごもり】)という意味があり、月の満ち欠けにもとづいた旧暦の太陰暦では、月が隠れる日にあたる30日を「晦日(みそか)」と呼んでいました。

その後、暦が改められて新暦となって、ひと月に31日ある月が登場し、それに合わせて「晦日」が「30日」から「月の最終日」を表す言葉へと変化していきます。

12月31日は、この「晦日」の中でちょうど一年を締めくくる日にあたり、他と区別するために頭に「大」を冠して「大晦日」と呼ぶようになったと言われいます。

除夜の鐘(じょやのかね)

大晦日の夜は別名「除夜(じょや)」と呼ばれていて、大晦日の夜から1月1日にかけてつく鐘のことを「除夜の鐘」と言います。

つく鐘の回数は人の煩悩(ぼんのう)の数と同じ「108つ」で、この音を聞くと煩悩が打ち消され、清らかな心で新年が迎えられるとされていました。

ちなみに「108つ」については、12ヶ月・二十四節気・七十二候といった、旧暦にまつわる数を足し合わせたもの(12+24+72=108)とする説もあります。

年越し蕎麦(そば)

切れやすい「蕎麦」には一年の厄災を断ち切る縁起があり、長寿と健康を願って古くから大晦日の夜に食されていました。

また、金銀細工職人が、仕事場に飛び散った金粉を蕎麦団子で集め、団子を焼いて金粉を取り出したというエピソードに由来して、金を集める意味で「蕎麦」を食べていたとも言われています。

「年越し蕎麦」では、薬味に「ネギ」が添えられることが多いですが、これは「ネギ」を食べることで、長寿と金運を祈願する(祈る=ねぐ)意味合いがあったからです。

年取り魚

大晦日の夜には、新年への感謝と希望を込めて魚を食べる風習が各地にあり、東日本では「鮭」を、西日本では「ブリ」を食べるのが一般的です。

成長とともに名前が変わる出世魚(※4)の「ブリ」は縁起か良く、動脈硬化や滋養強壮に効き目があります。また「鮭」には、体を温め引き締めてくれる効果があり、たんぱく質やビタミンが豊富と、栄養面においても優れています。

(※4)出世魚(しゅっせうお)・・稚魚から成魚までの成長段階によって異なる名前を持つ魚のこと。江戸時代に、元服・出世した武士や学者が改名する習慣があり、それになぞらえたもの。代表的な出世魚は「ブリ」「スズキ」「ボラ」。

クリスマス

「クリスマス」とは、イエス・キリストの降誕をお祝いする日のことで、カトリック、聖公会、正教会などでは、毎年12月25日に行うのが慣例となっています。

由来・語源

「クリスマス」には「Christmas」と「Xmas」の2種類の表記があり、「Christmas」の「Christ」はキリスト、「mas」は「ミサ(礼拝)」を表します。

「Xmas」の「X」は、ギリシャ語でクリスマスを意味する「Xristos」の頭文字をとったもので、「Xmas」の表記のほうが「Christmas」より歴史が古いと言われています。

ただ、後の時代にアルファベットの「X」がキリストを意味するのはおかしいという批判が広がったため、近年では「Xmas」を公の場で使うことがほとんどなくなりました。

クリスマスイブ

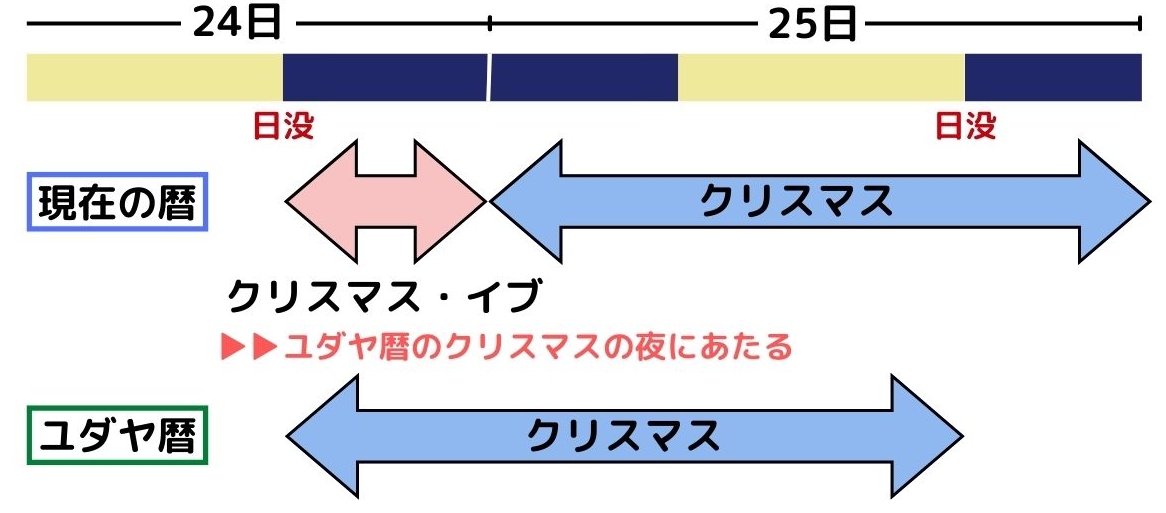

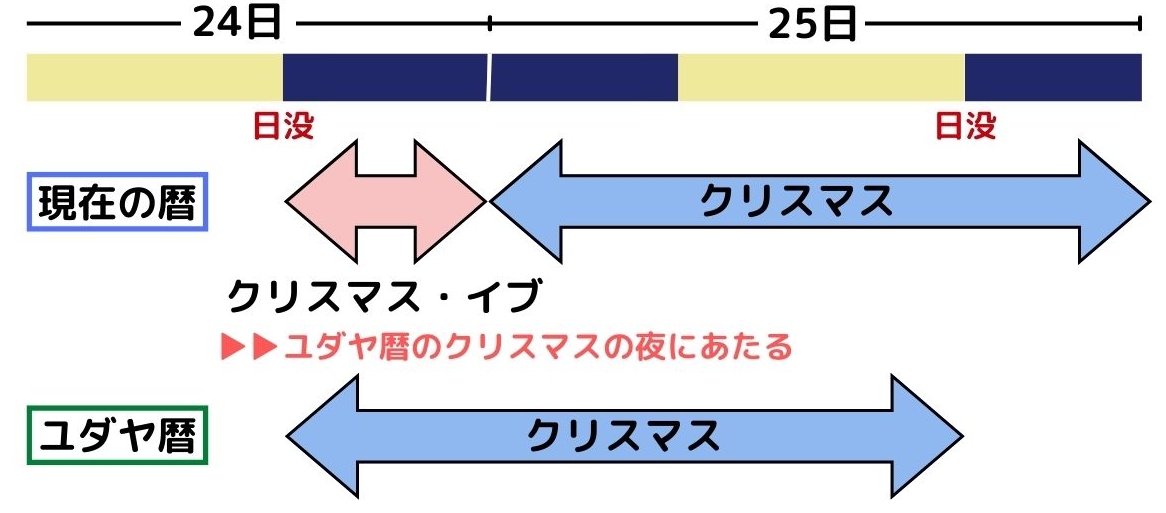

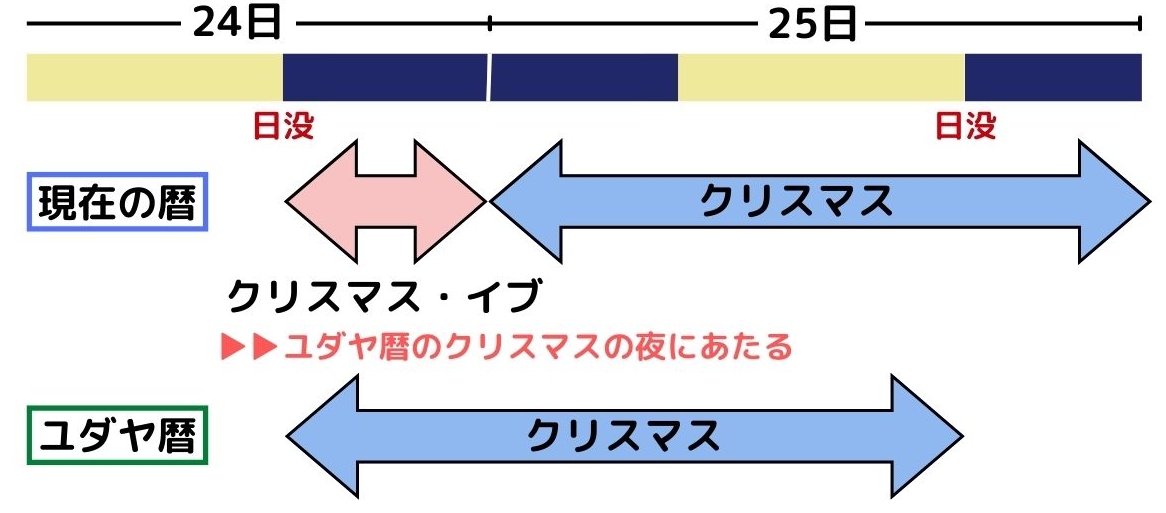

「クリスマスイブ」の「イブ」の語源となったのは英語の「evening(イブニング=夜)」で、そのまま直訳すると「クリスマス(当日)の夜」となります。

現代で「クリスマスイブ」と言えば「クリスマス前日(12/24)の夜」のことを指しますが、なぜこのような違いが生まれたのでしょうか。

実はかつてのヨーロッパの暦である「ユダヤ暦」においては、12月24日の日没から12月25日の日没までが「クリスマス」とされていて、12月24日の夜が当時における「クリスマスの夜」にあたっていたのです。

ツリーやサンタクロースの由来

クリスマスツリーやサンタクロースなどにはそれぞれ由来があります。各由来について順に見ていきましょう。

クリスマスツリー

北ヨーロッパに住む古代ゲルマン民族の習わしに、冬至のお祭りの日に寒さに強い「樫(かし)の木」を植えて永遠の象徴として崇めるというものがありました。

その「樫の木」が、後の時代にキリスト教の布教の妨げになるとして宣教師によって伐採され、代わりに「モミの木」が植樹。

15世紀になると「モミの木」が「クリスマス」を代表する木として飾られるようになり、さらにアメリカを発祥にオーナメントやイルミネーションなどの装飾が施され、現在の「クリスマスツリー」の原形となるものが完成していったのです。

サンタクロース

「サンタクロース」のモデルとなったのはキリスト教の聖人ニコラウスです。

彼にまつわるエピソードに、貧苦にあえぐ家庭を助けようと窓に金貨を投げ入れたところ、暖炉に掛かっていた靴下に入ったというものがあり、ここからサンタが靴下にプレゼントを入れる習わしが生まれたと言われています。

クリスマスキャロル

「キャロル」には民衆的な賛歌・祝歌という意味があり、現代では、クリスマスイブの夜に歌うクリスマス聖歌を指す言葉として使われています。

代表的な「クリスマスキャロル」には、「きよしこの夜」「もろびとこぞりて」などがあります。

クリスマスカラー

「クリスマスカラー」の赤と緑は、キリストの受難を象徴する植物の「ヒイラギ」に由来するもので、「赤色(=実)」は「キリストの血の色」を、「緑色(=ギザギザの葉)」はキリストが身に付けていた「イバラの冠」を表しています。

七面鳥

アメリカの開拓時代、植民地に移住したイギリス人入植者たちは、冬の寒さと作物の不作によって苦しめられていました。

そんな彼らの窮状を見た先住民のインディアンたちがひどく同情し、作物の種や衣服、野生の「七面鳥」などを惜しむことなく提供。結果、入植者たちは無事に生き延びることとなります。

その後、インディアンからもらった「七面鳥」が感謝のシンボルとして尊ばれるようになり、お祝いの席に欠かせない肉としてパーティーや結婚式などにも頻繁に登場。さらにその風習がヨーロッパに伝わり、キリスト降誕への感謝を示すクリスマスのごちそうとして食べられるようになったと言われています。

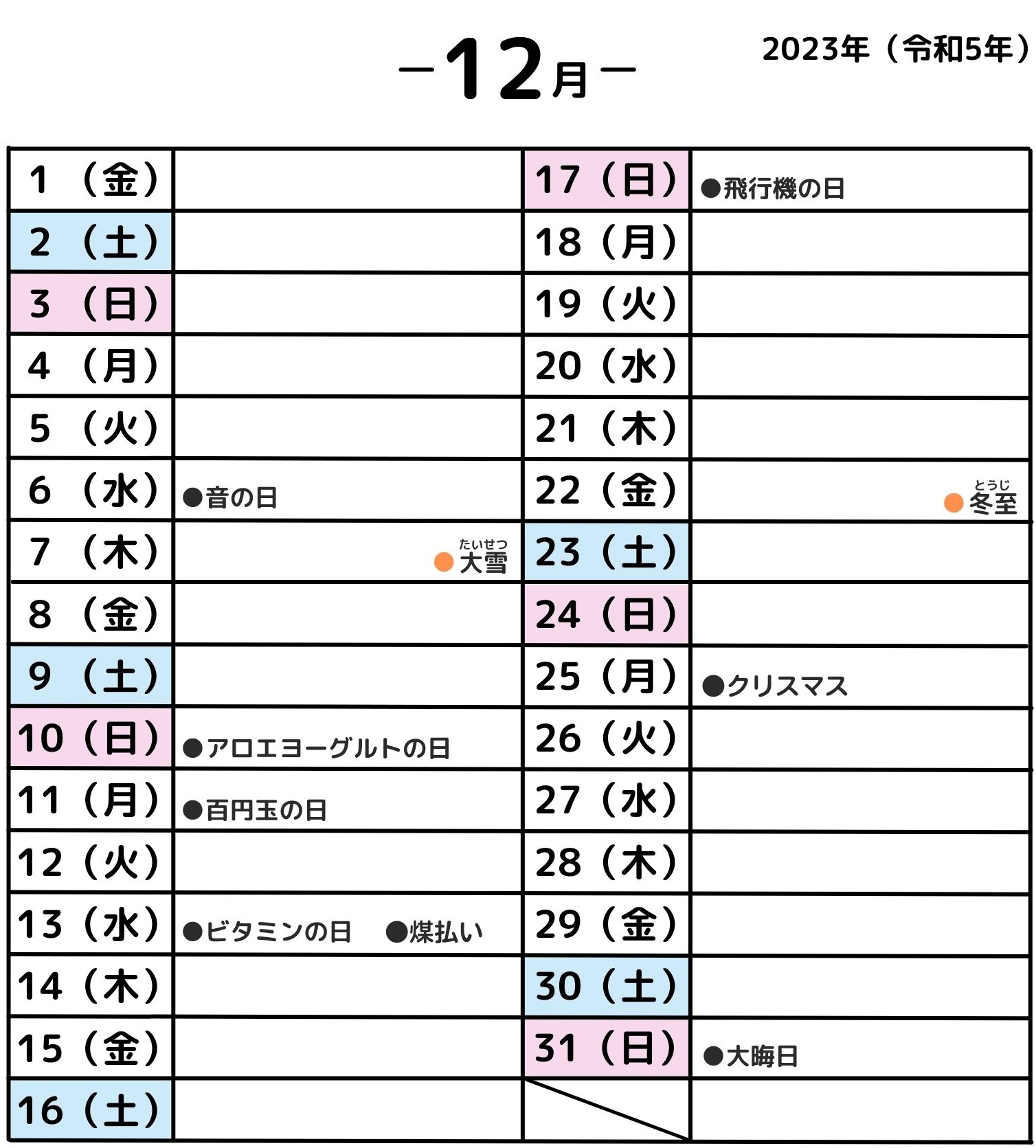

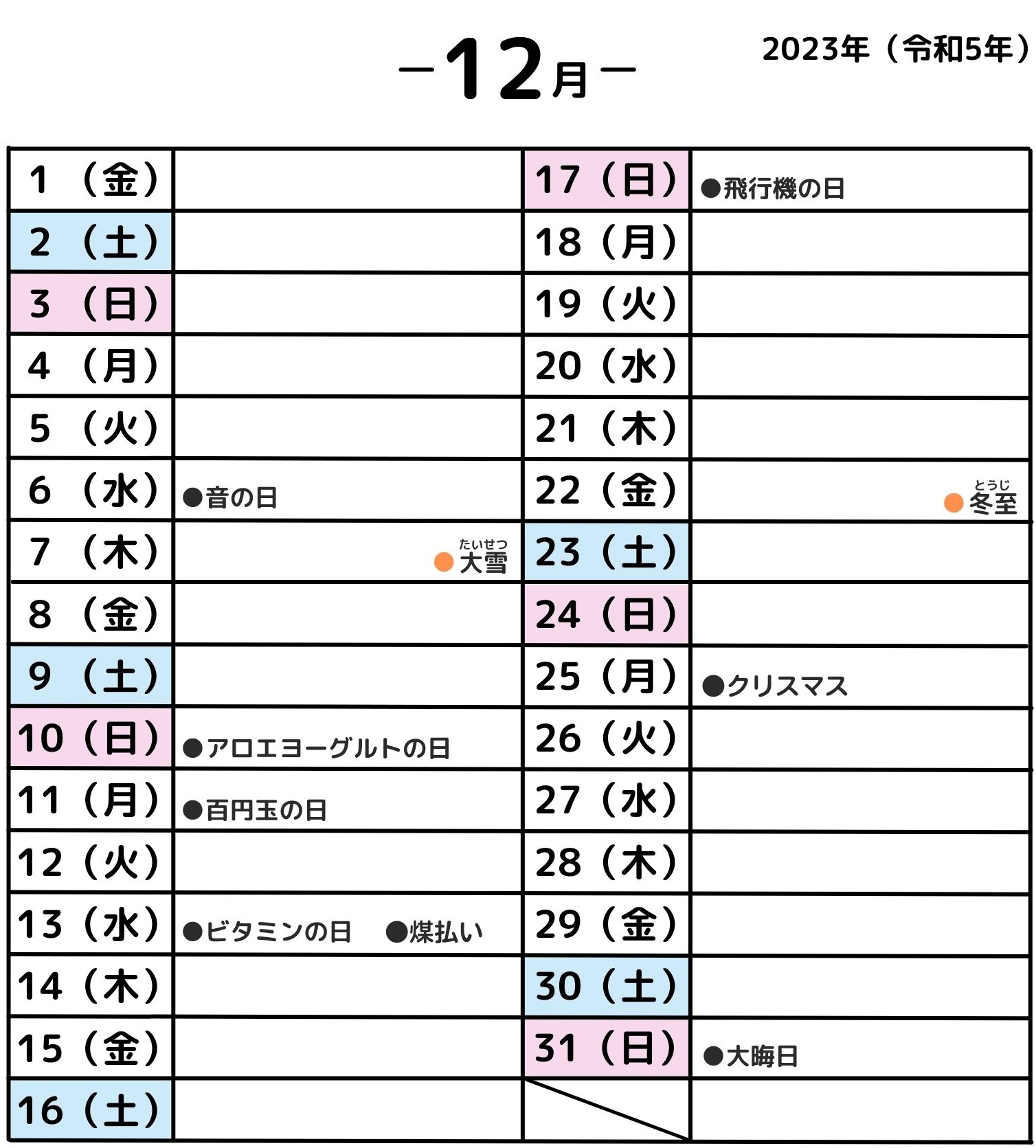

12月のカレンダー【付録】

付録として2023年度12月の行事・祝日・二十四節気・記念日が分かるカレンダーを載せておきました。日々の生活にお役立てください。

【二十四節気】

●大雪(たいせつ)【12/7】・・冷たい北風が吹いて本格的に冬が到来する時期。山々が雪に覆われ、平野では雪が降り積もる。

●冬至(とうじ)【12/22】・・一年で昼が最も短くなる日。柚子湯(=ゆずを入れたお風呂)に入ったり、かぼちゃを食べる習わしがある。

【記念日】

●音の日【12/6】・・音楽文化の重要性を広く認識してもらうとともに、オーディオ産業の一層の発展に寄与することを目的に日本オーディオ協会が1991年に制定。

●アロエヨーグルトの日【12/10】・・1994年12月10日に森永乳業がはじめて「アロエ葉肉入りヨーグルト」を発表したことを記念して制定。

●百円玉の日【12/11】・・1937年のこの日に、日本で初めて百円硬貨が発行されたことにちなんで作られた記念日。

●ビタミンの日【12/13】・・1910年12月13日に、農芸化学者・鈴木梅太郎がビタミンB1(オリザニン)を発見したことにちなんで、ビタミンの日制定委員会が2000年に制定。

●飛行機の日【12/17】・・1903年のこの日に、アメリカ・ノースカロライナ州でライト兄弟が動力飛行機の初飛行に成功したことにちなんで作られた記念日。

【その他】

●旧暦12月『師走(しわす)』・・この時期に、先祖供養のために師(お坊さん)が忙しく走り回っていたからというものや、一年の最後の月として「今年やりとげることを全部する」という意味を持つ「為果(しは)つ」が変化したなど、由来には諸説ある。

●12月の英名『December』・・「ラテン語の数の接頭辞(=数詞)」からとったもので、12月「December」は「10」を意味する「decem」が語源になっている。

●時候の花・・水仙(すいせん)、山茶花(さざんか)、椿(つばき) など

●旬の菜と魚・・水菜、長芋、ブリ、サワラ、ハタハタ など

●12月の童謡・唱歌

『きよしこの夜』(訳詞:由木康/作曲:Franz Xaver Gruber)

『もろびとこぞりて』(訳詞:中田羽後/作曲:J・F・ヘンデル)

『ひいらぎかざろう』(訳詞:松崎功/イギリス民謡)

『We Wish You A Merry Christmas』(イギリス民謡)

『Winter Wonderland』(訳詞:漣健児/作曲:Felix Bernard)

『ジングル・ベル』(訳詞:宮沢章二/作曲:James Pierpont)

おわりに

いかがでしたでしょうか。

師走の12月は、本格的な冬への備えと新年に向けての準備で何かと忙しくなる時期です。特に年末の大掃除は、次の年を気持ちよく迎えるためにも、手を抜かず徹底的にやりたいもの。

今年は物価高や世界情勢不安など暗いニュースが続きましたが、来年はどんな年になるのでしょうか。明るい展望が開け、みんなが前向きに進んでいける、そんな年になるといいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

![]()

![]()

▼2024年の年間行事カレンダーはこちら▼

■【2024年(令和6年)】年間行事・イベントカレンダー

▼暦に関する記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

■【日本の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

■【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦

コメント