こんにちは、

りんとちゃーです。

暦の上で秋が始まる8月には、お盆にまつわる祭礼・行事が各地で催されます。

その中で特に有名なのが「京都の五山送り火」で、 お盆の16日に先祖の霊(=精霊)を送りとどけるために、京都を取り囲む五つの山に順に火が灯されます。

記事では、以下のことをまとめています。

■お盆の由来、迎え火と送り火について

■京都五山送り火と沖縄エイサー祭り

■2024年8月のカレンダー【付録】

古くから伝わる先祖供養の習わしを学んで、来たるお盆に備えましょう。

お盆【8/13~16】

お盆とは?

「お盆」は、先祖の霊を供養する仏教行事の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と「魂祭り(みたままつり)」と呼ばれる日本古来の先祖供養が結びついた行事で、かつては旧暦の7月15日前後に行われていました。

現代では月遅れの8月13日~16日の「旧盆」に行なわれることがほとんどで、毎年この時期になると帰省ラッシュで各地の交通機関が混雑します。

「盂蘭盆会」は、サンスクリット語で「逆さに吊るされた苦しみを救う」という意味で、その起源は、釈迦(しゃか)の弟子である木蓮(もくれん)の説話にあると言われています。

▼木蓮の説話▼

木蓮が釈迦に教えを請いました。

「死んだ母親が地獄に落ち、逆さ吊りの刑を受けて苦しんでいます。どうしたら救われるでしょうか?」

それに対し釈迦は「7月15日に母親を供養しなさい」と返答。

教えどおりの日に木蓮が供養を行ったところ、母親は無事、極楽浄土に行くことができたそうです。

この説話をもとにして「盂蘭盆会」の行事が生まれ、後にそれが日本に伝来。もともとあった土着の先祖信仰と融合して、日本独自のお盆の習わしが作られたと考えられています。

お盆の準備、迎え火と送り火

お盆の行事は、地域によって時期・迎え方・送り方が異なり、一般的に「釜蓋朔日(かまぶたついたち)」と呼ばれる8月1日にお盆の準備(お墓や仏壇の掃除など)を始め、13日の夕方に先祖の霊が迷わず帰って来られるように家の前で「苧殻(※1)」を燃やし、「迎え火」を焚きます。

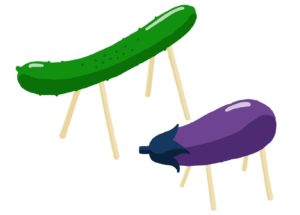

その際、ご先祖様を迎えるために、仏壇の前に精霊棚をしつらえ、ナスとキュウリでできた精霊馬(※2)や季節の野菜・果物、精進料理などを一緒に供えます。

(※1)苧殻(おがら)・・麻の茎の皮を剥いで干したもの。空間を清める働きがある。

(※2)精霊馬(しょうりょううま)・・「キュウリ」は足の速い馬に見立てたもので、「あの世から早く家に戻って来られるように」という願いが込められている。「ナス」は歩みの遅い牛を表し、「ゆっくりあの世に帰ってもらう」という意味を持つ。

そして、15日の夜(もしくは16日の朝)になったら、再び同じ場所で苧殻を燃やし、「送り火」を焚いて先祖の霊を送り出します。この時、精霊棚に供えた野菜や果物を川に流す「精霊流し」も同時に行います。

各地のお盆の行事

お盆の時期になると、先祖の霊を送る「精霊送り」に由来した行事が各地で行われます。その中で特に有名なのが「京都の五山送り火」と「沖縄のエイサー祭り」です。

京都五山送り火

「五山送り火(ござんのおくりび)」は、毎年8月16日のお盆の夜に京都で行われる精霊送りの行事で、八幡(やはた)神社の祇園(ぎおん)祭りと並んで、京都の夏を彩る風物詩として全国的に知られています。

まず、東山浄土寺の如意ヶ嶽(にょいがだけ)に「大」が灯り、その後、松ケ崎の西山と東山に「妙」と「法」、西加茂の船山に「船形」、金閣寺の大北山に「左大文字」、嵯峨鳥居本(さがとりいもと)の曼荼羅山(まんだらやま)に「鳥居形」と、順番に火が灯っていきます。

如意ヶ嶽は、空海が疫病を払うために火を焚いた場所と言われ、「妙」「法」の送り火は日蓮宗の題目「南無妙法蓮華経」に由来するものです。また、鳥居形は愛宕山の「鳥居参道」を、船形は霊を送る「精霊船」を表しています。

「五山送り火」の起源については諸説あり、一説によると、送り火を焚く日の夜に、松明(たいまつ)の火を空に投げて虚空を行く霊を見送るという風習が古くからあり、それが、山に火を灯す様式へと変化していったのではないかと考えられています。

沖縄エイサー祭り

「エイサー祭り」とは、沖縄本島の中部にあるエイサーのまち・沖縄市で繰り広げられる青年エイサーの祭典のことで、例年、旧盆明けの最初の週末に3日間にわたって開催されます。

初日の「道じゅねー」では、県内各地の青年会が、唄と三線・太鼓の囃子(はやし)に合わせて踊りながら沖縄市街地を練り歩き、中日の「沖縄市青年まつり」では、沖縄市青年会が中心となってエイサーを披露。

最終日には、県内各地から選抜された選りすぐりの団体が参加し、楽器・踊り・隊列の異なる様々なエイサーが演じられます。

ちなみに「エイサー」は、旧暦のお盆の最終日に祖先を送る「御送り(ウークイ)」で行われていた「念仏踊り」のことを指し、その時の囃子「エイサー、エイサー、ヒエルガエイサー」が名前の由来だとされています。

8月のカレンダー【付録】

付録として2024年度8月(初秋・旧暦7月【文月】)の行事・祝日・二十四節気・記念日が分かるカレンダーを載せておきました。日々の生活にお役立てください。

【国民の祝日】

●山の日【8/12】・・山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日。海の日が国民の祝日になったことをきっかけにして、2016年の改正祝日法で新設された。

【二十四節気】

●立秋(りっしゅう)【8/7】・・暦の上では秋だが、まだまだ残暑の厳しい時期。ひぐらしが鳴き始め、残暑見舞いが時候の挨拶となる頃。

●処暑(しょしょ)【8/22】・・暑さが緩み、涼しげな秋の風が感じられる日。台風の被害が多い日で、暴風雨に特に注意が必要。

【雑節・五節句】

●二百十日(にひゃくとおか)【8/31】・・「立春」から数えて210日目。この日は天候が荒れやすく、「厄日(やくび)」として昔から恐れられてきた。稲がちょうど開花する時期にあたり、作物が台風の被害を受けないようにと警戒を促す日でもある。

【年中行事・イベント】

●ハーブの日【8/2】・・1987年に開始したフレッシュハーブの販売事業30周年を記念して、2017年に株式会社エスビー食品が制定。日付は、「ハ(8)ーブ(2)」の語呂合わせより。

●はちみつの日【8/3】・・「はち(8)みつ(3)」の語呂合わせから、はちみつ全日本協同組合と日本養蜂はちみつ協会が、健康食品としてのはちみつの魅力を知ってもらうために1985年に制定。

●箸の日【8/4】・・「箸を正しく使おう」という民族研究者の提案を受けて、わりばし協会が1975年に制定。

●ハムの日【8/6】・・日本ハム・ソーセージ工業協同組合が「ハ(8)ム(6)」の語呂合わせにちなんで制定。

●広島平和記念日【8/6】・・広島市に原子爆弾が投下された日(=1945/8/6)。歴史的な悲劇から目を背けず、犠牲者の霊を慰めるとともに世界平和を啓発する日として広島市が制定。

●バナナの日【8/7】・・暑い夏に栄養豊富なバナナを食べて元気になってもらいたという願いを込めて、日本バナナ輸入組合が2001年に制定。日付は「バ(8)ナナ(7)」の語呂合わせから。

●ひょうたんの日【8/8】・・数字の「8」がひょうたんの形に似ていることにちなんで、全日本愛瓢会が制定。

●長崎平和の日【8/9】・・長崎に原子爆弾が投下された日(=1945/8/9)。原爆被害者を追悼し、同じ悲劇を繰り返さないことを願って長崎市が制定。

●終戦記念日【8/15】・・日本において第二次世界対戦が終結した日(=1945/8/15)。戦没者を追悼し、平和を祈念する日として制定。

●パイナップルの日【8/17】・・「パ(8)イ(1)ナ(7)ップル」の語呂合わせから、果物や野菜の生産・販売を行う株式会社ドールが制定。

●地蔵盆【8/23、24】・・近畿地方でお盆期間に行われる、道祖神(どうそじん)信仰と結びついた行事。地蔵菩薩(じぞうぼさつ)を洗い清めて新しい前垂れをかけ、化粧を施して提灯(ちょうちん)を飾り付ける。

●ラーメン記念日【8/25】・・1958年のこの日に、世界初の即席ラーメン「チキンラーメン」を発売したことを記念して、日清食品株式会社が制定。

●焼き肉の日【8/29】・・夏バテ気味になっている人にスタミナをつけてもらうため、全国焼肉協会が1993年に制定。日付は「や(8)きに(2)く(9)」の語呂合わせにちなんだもの。

●野菜の日【8/31】・・野菜の良さを見直してもらうため、「や(8)さ(3)い(1)」の語呂合わせから、全国青果物商業共同組合連合会などの9団体が1983年に制定。

【その他】

●旧暦8月『葉月(はづき)』・・「葉の落ちる月」を意味する「葉落ち月(はおちづき)」が転じたというものや、「稲の穂が張る月」という意味の「穂張月(ほはりづき)」が変化したなど、由来には諸説ある。

●8月の英名『August』・・もともとは6番目の月という意味の「Sextilis」の名で呼ばれていたが、カエサルの後を継いで内乱を鎮めた初代ローマ皇帝の「アウグストゥス(Augustsu)」に敬意を評して、後に「August」へ改名された。

●時候の花・・向日葵(ひまわり)、桔梗(ききょう)、撫子(なでしこ)、朝顔(あさがお) など

●旬の菜と魚・・きゅうり、冬瓜、かぼちゃ、とうもろこし、カワハゼ、アオリイカ、ハモ など

おわりに

いかがでしたでしょうか。

8月と言えば帰省ラッシュのシーズンで、ご先祖様を供養するために、お盆の時期に実家に帰る人も多いのではないでしょうか。

今回の記事で紹介した内容は、そんなお盆の行事に役立つ知識ばかりなので、ぜひ覚えて帰ってほしいところです。

さて、お盆が明ければいよいよ夏も終盤。気温が下がっておいしい物がいっぱい食べられる秋の到来が今から待ち遠しい限りですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![]()

▼2024年の年間行事カレンダーはこちら▼

■【2024年(令和6年)】年間行事・イベントカレンダー

▼暦に関する記事はこちら▼

■【暦の基礎①】「二十四節気・五節句・雑節」で知る季節の移ろい

■【暦の基礎②】「太陰暦・太陰太陽暦・太陽暦」の違いと日本の暦

■【日本の暦】『旧暦の月』の読み方・由来 一覧|「和風月名」の意味を知ろう

■【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦

コメント