こんにちは、

りんとちゃーです。

賞金300万円を目指して、毎週様々な挑戦者が小学生の問題に挑む「クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?」。

今回は「家族スペシャル」と題して、高学歴姉妹の「本仮屋ユイカ・リイナ」、愛娘3人とともに前回のリベンジ狙う「エハラマサヒロ」、新婚旅行の資金のために「丸山桂里奈&本並健二」アスリート夫妻、娘のドイツ留学費を稼ぎたい「雛形あきこ&天野浩成」夫妻、教員免許も持つ人気芸人「土佐兄弟」の豪華5組が挑戦しました。

記事では、以下のことをまとめています。

■番組の基本情報

■出題された問題(11/19放送分)の詳しい解説

■演習問題7問

前半部分では、番組で出題された問題の詳しい解説を(知識編)、後半部分では、それをふまえた上での演習問題(実践編)を載せています。

なお、記事の内容は11/19放送分「クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?~家族SP!高学歴本仮屋姉妹&娘3人と芸人リベンジ?土佐兄弟~」の出題問題から厳選しました。

それでは、全問正解を目指して一緒に勉強していきましょう。

番組情報

「クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?」

――日本テレビ系 金曜よる7時00分~7時56分 放送

■公式サイト

▶https://www.ntv.co.jp/shou5/

■MC

劇団ひとり、佐藤隆太

■助っ人小学生

かなとくん(インテリ双子の文系兄)、ひなたくん(インテリ双子の理系弟)、はるかちゃん(将来の夢は昆虫博士)、ひかるくん(将来は東大で鳥の研究をしたい)、かりんちゃん(慶応中学志望の才女)

■番組公式クイズブック(第3弾)

【Amazon.co.jp】クイズ あなたは小学5年生より賢いの? ③

知識編

最大公約数と最小公倍数【算数】

小学校の算数で習う、「最大公約数」と「最小公倍数」。

各用語の「約数」「公約数」「最大公約数」「倍数」「公倍数」「最小公倍数」とは何かについて整理しながら、それぞれ見ていきましょう。

「約数」とは、ある一つの正の整数を割り切る数のことで、例えば「6」ならば、1、2、3、6が「約数」になります。

「公約数」とは2つ以上の正の整数に共通する「約数」のことで、「6」と「24」を例にあげると、「6の約数」は上と同じく1、2、3、6、「24の約数」は1、2、3、4、6、8、12、24で、「2つに共通する約数」は1、2、3、6です。

「最大公約数」は、上記の「公約数」の中で一番大きい数のことなので、6となります。

一方の「倍数」は、ある数の整数倍のことで、「公倍数」とは2つ以上の整数に共通する「倍数」のこと、「最小公倍数」はその「公倍数」の中で一番小さい数を示す言葉です。

例として「4」と「6」をあげると、次のようにまとめることができます。

「4」の倍数▶4、8、12、16、20、24・・

「6」の倍数▶6、12、18、24、30・・

「4」と「6」の公倍数▶12、24・・

「4」と「6」の最小公倍数▶12

四字熟語とことわざ【国語】

番組の国語の問題として出題された四字熟語の「品行方正」と、ことわざの「案ずるより産むが易し」。以下は、それぞれの簡単なまとめです。

品行方正(ひんこうほうせい)

――心や行いがきちんとして正しいこと。

「品行」とは、行動、動作、行い、所作、振る舞い、「方正」は正しくきちんとしていることを意味する言葉で、実際のシーンでは、「あの人は品行方正だ」と言うように、真面目で道義的な性格・性質を形容する四字熟語として用います。

案ずるより産むが易し

――新しく物事を始める時には、あれこれと心配ごとが絶えないが、実際にやってみると案外たやすくできるということ。

お産をする前には、本人や周囲の人がさまざまな不安・心配を抱えるが、いざ出産が終わってみると、案外楽にできたなと思ってしまうところからできたことわざです。

童謡「紅葉(もみじ)」【音楽】

小学校の音楽の時間で習う、秋の定番童謡曲「紅葉(もみじ)」。

作詞は高野辰之、作曲は岡野貞一で、歌の舞台となったのは信越本線・旧熊ノ平駅近辺の確氷峠の風景だと言われています。

リズミカルな七七調の詩が特徴的で、目の前に紅葉の情景がありありと浮かぶ美しい歌です。

▼メロディーと歌詞はこちら▼

■歌詞(1番)

秋の夕日に 照る山紅葉(もみじ)

濃いも薄いも 数ある中に

松をいろどる 楓や蔦(つた)は

山のふもとの 裾(すそ)模様

伝統工芸品【社会】

「伝統工芸品」とは、その地域でとれる素材をもとに、伝統的な技法と職人の技によって作られたもののことです。以下は、今回問題として出題された各都道府県ごとの伝統工芸品のまとめになります。

○江戸切子(東京都)・・ガラスの表面に切り込みを入れて、文様を付けたカットガラスのこと。江戸時代にビードロ問屋を営んでいた加賀屋久兵衛らが、海外のガラス製品に切子細工を施したのが始まり。

○西陣織(京都府)・・京都の西陣の地で織られる先染め絹織物のことで、色彩美あふれる色糸とさまざまな技法で織り上げられた文様が特徴。西陣とは、室町時代の応仁の乱の際に、西軍が本陣をおいた地名。

○輪島塗り(石川県)・・能登半島北岸の港町である輪島市で生産される漆器。丈夫で美しく、輪島市でしかとれない輪島地の粉を使用している。

○熊野筆(広島県)・・広島県安芸郡熊野町で生産されている筆。ヤギやウマ、シカなどの獣毛を用いて、熟練職人によって全て手作業で作られている。

○伊万里焼(佐賀県)・・佐賀県有田町周辺で生産された磁器の総称で、製品の積み出し港が「伊万里(いまり)」だったことから、「伊万里焼」と呼ばれている。白い磁肌と藍色の染め付け呉須(顔料)、上絵の具で描かれた赤絵が特徴的。

※挑戦者の雛形夫妻が「伊万里焼」と勘違いして答えた「滋賀県の焼き物」というのは、たぬきの置物として有名な、滋賀県甲賀市信楽で作られる陶器「信楽焼(しがらきやき)」のことです。

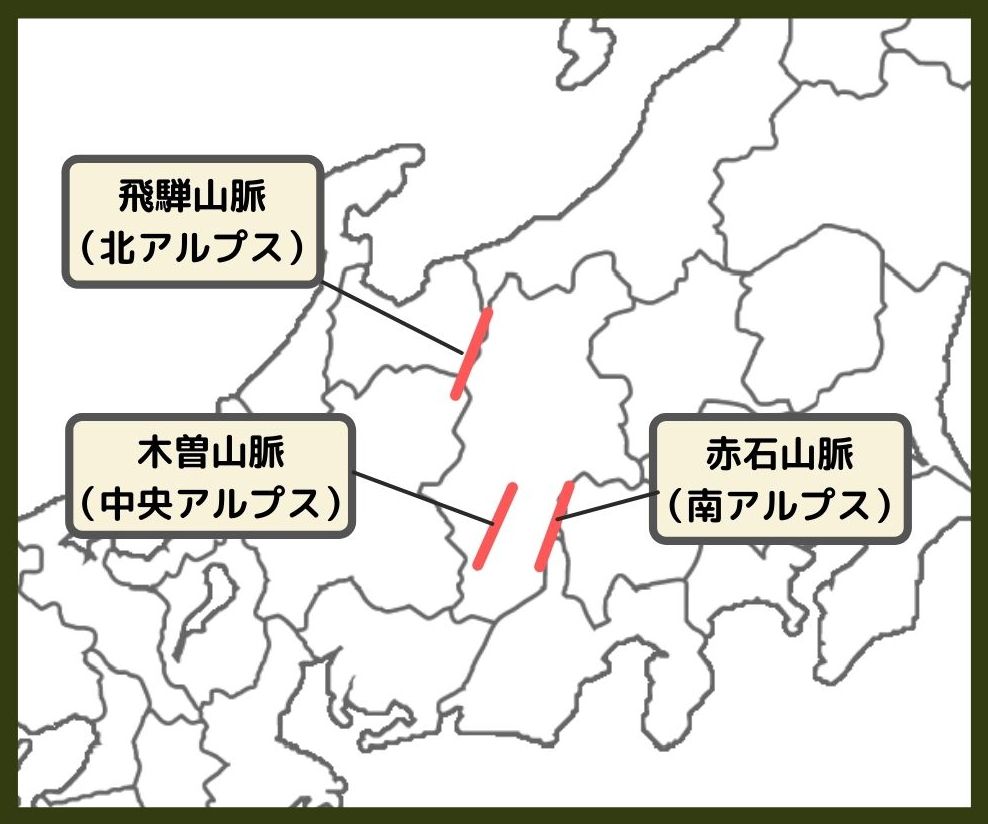

日本アルプス【社会】

本州の中部地方にある山脈「飛騨山脈(北アルプス)」「木曽山脈(中央アルプス)」「赤石山脈(南アルプス)」の3つの総称である「日本アルプス」(通称:日本の屋根)。

1850年に北アルプス槍ヶ岳に登頂したウィリアム・ゴーランド(イギリス)が、ヨーロッパのアルプスを思い出させるその風景を見て「日本アルプス」と呼んだことが名前の由来になっています。

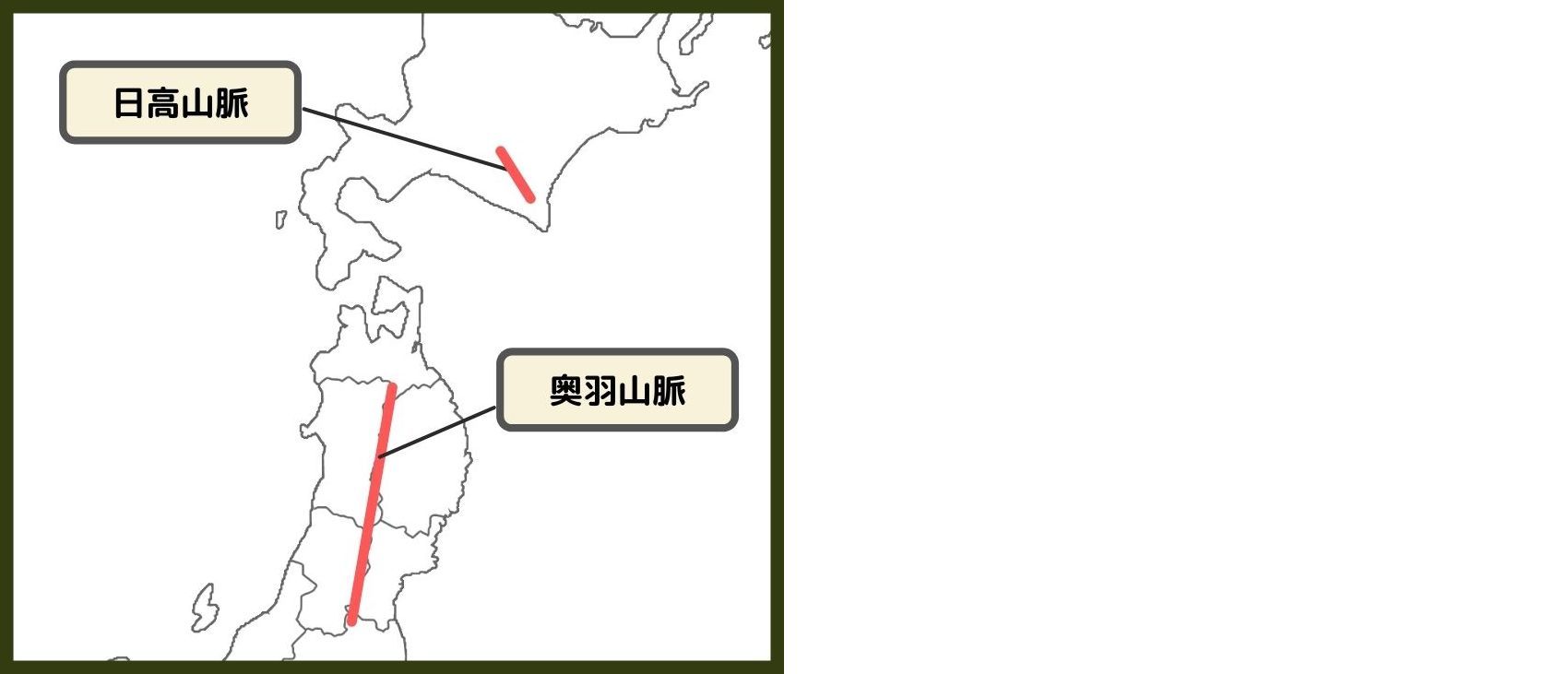

ちなみに、問題の選択肢にあった「奥羽(おうう)山脈」は、東北地方の中央を南北に走る日本最長の山脈のことで、「日高(ひだか)山脈」は、北海道の中央部にある唯一の山脈のことです。(場所は下図を参照)

新体力テスト【体育】

国民の運動能力を調査するために、1964年から実施されてきた「体力・運動能力調査」(通称:スポーツテスト)。

1999年の大幅改定を受けて、その名称が「新体力テスト」へと変わり、実施項目も変更になりました。

現在小学校で実施されている項目は、以下の8つです。

○握力(筋力)

○上体起こし(筋持久力)

○長座体前屈(柔軟性)

○反復横跳び(敏捷性)

○立ち幅跳び(跳躍力)

○20mシャトルラン(全身持久力)

○50m走(走力・スピード)

○ソフトボール投げ(巧緻性)

なお、かつてのスポーツテストで行われていた「踏み台昇降運動」と「垂直跳び」は、平成9年度から実施されなくなりました。

実践編

それでは知識編で勉強した内容を、実際の問題で復習してみましょう。(※タップすると答えが開きます)

■問題①「6と24の最大公約数は?」

A:3 B:6 C:24 D:48

■問題②「四字熟語、『行いがきちんとして正しいこと』」

品□方□

■問題③「ことわざ、『事前には心配するが、実際やってみると以外に簡単なこと』」

案ずるより( )が易し

A:行う B:言う C:産む

■問題④「童謡『紅葉』、( )に入る歌詞は?」

秋の夕日に ( )紅葉

濃いも薄いも 数ある中に

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

A:照る山 B:輝く C:真っ赤な

■問題⑤「次の伝統工芸品と都道府県の組み合わせで正しいものは?」

A:輪島塗り――石川県

B:熊野筆――熊本県

C:伊万里焼――滋賀県

■問題⑥「日本アルプスに含まれる山脈を選べ」

A:奥羽山脈 B:日高山脈

C:赤石山脈

■問題⑦「小学校の『新体力テスト』、現在行われているものを全て選びなさい。」

A:反復横跳び B:片足立ち

C:立ち幅跳び D:踏み台昇降運動

E:ハンドボール投げ F:垂直跳び

C:立ち幅跳び

おわりに

いかがでしたでしょうか。

各界の有名人家族が挑戦した今回のクイズ小学5年生。

高学歴の本仮屋姉妹、アスリートの丸山夫妻、教員免許も持つ土佐兄弟などが、得意分野と思われる問題でミスをし、次々と敗れていく中、リベンジで参戦したエハラマサヒロが安定した解答を見せ、なんと300万の最終問題にまで到達。

しかし、最後に出題された現役小学生なら常識的に答えられる体育問題で惜しくも間違え、涙をのむ結果に終わってしまいました。ただ、リベンジ戦としては好成績を収められたので、前回の汚名は返上することができたのではないでしょうか。

次回は11/26。今年色々大変だったパパたち「テツandトモのテツ」「クールポコ・小野まじめ」などが挑戦します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

![]()

コメント