こんにちは、

りんとちゃーです。

季節の変化を伝えてくれる、暮らしの羅針盤「暦(こよみ)」。

国民の祝日、二十四節気、年中行事などが記された「暦・カレンダー」は、季節や自然の変化に合わせて生活を営んできた人々の知恵の結晶でもあります。

記事では、そんな「暦」の祝祭日・節日・イベントがひと目で分かる「2024年(令和6年)のカレンダー」を、月別に分けて掲載しています。

各月の末尾に、行事の詳細をまとめた関連記事も貼っていますので、より詳しく知りたい方はそちらをご参照ください。

また、掲載したカレンダーはダウンロードが可能です。印刷して、2024年のスケジュール管理にお役立てください。

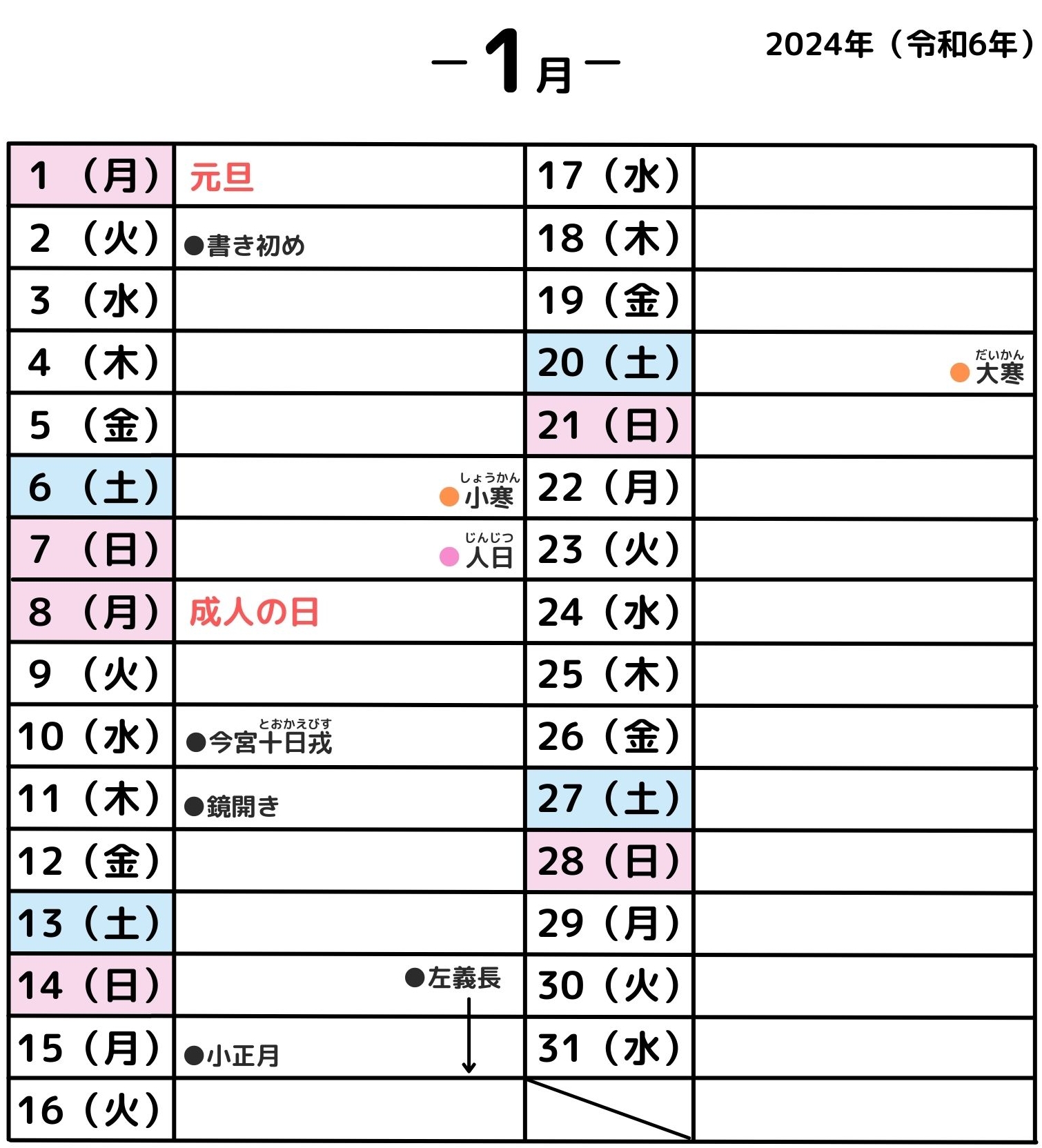

1月/January

【国民の祝日】

●元日【1/1】・・年のはじめを祝う日。

●成人の日【1/8】・・大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を強く励ます日。1999年までは「1/15」であったが、祝日の一部を月曜に移動する「ハッピーマンデー制度」を受けて、2000年から「1月第2月曜日」になった。

【二十四節気】

●小寒(しょうかん)【1/6】・・この日から「寒の入り」となり、「小寒」から「節分」までの約30日間を「寒の内(かんのうち)」と呼ぶ。

●大寒(だいかん)【1/20】・・最も寒さが厳しい頃。寒の水は腐らないので、古くから味噌や醤油・酒などの仕込みが行われていた(=寒仕込み)。

【雑節・五節句】

●人日(じんじつ)の節句【1/7】・・日本の五節句の一つで、別名を「七草の節句」という。邪気払いと薬効がある「七草粥」を食べて無病息災を祈願する。

【年中行事・イベント】

●元旦/お正月【1/1】・・家族が揃って新年を迎える日であるとともに、実りと健康をもたらす「歳神様(としがみさま)」を迎え入れる日。「歳神様」をもてなしてお祝いするために様々な正月行事が行われる。「初詣」「鏡餅」「門松」「おせち料理」など。

●書き初め【1/2】・・新年が明けて、初めて筆で書をしたためる日。書いたものを小正月(こしょうがつ)の「左義長(さぎちょう)」で燃やす。その際、炎が高く上がると書の腕が上達するとされる。

●今宮十日戎(いまみやとおかえびす)【1/10】・・漁業・商売繁盛の神として有名な「恵比寿(えびす)様」を祀っている今宮戎神社(大阪市浪速区)のえびす講のこと。毎年1月9日から3日間行われ、9日を「宵戎(よいえびす)」、10日を「本戎(ほんえびす)」、11日を「残り福」という。

●鏡開き【1/11】・・正月にお供えした鏡餅をいただく儀式。縁起を担いで木槌(きづち)で叩いて開き、お雑煮やお汁粉に入れていただく。

●左義長(さぎちょう)【1/14~15】・・小正月の前後に行われる火祭り。竹などで櫓(ろ)を組んで、正月飾りや書き初めを燃やす。

●小正月(こしょうがつ)【1/15】・・1日の「大正月(おおしょうがつ)」に対して、15日を「小正月」という。この日の朝に、栄養豊富な小豆を入れた「小豆粥(あずきがゆ)」を食べ、一年の健康を願う。

【その他】

●旧暦1月『睦月(むつき)』・・「睦」には、「親しく仲が良い・仲睦まじい」の意味があり、正月に家族や親戚と仲睦まじく過ごすことからこの漢字が当てられた。

(▶▶【昔の暦】「和風月名(旧暦/陰暦の月名)」の読み方と意味・由来 一覧)

●1月の英名『January』・・ローマ神話における最古の神「ヤヌス(Janus)」が語源。「ヤヌス」は時間・扉・出入り口を司る天空神で、身体の前後に2つの顔(=一つは若く未来を見つめ、もう一つは老いて過去を見つめる)がある。

(▶▶【世界の暦】英語の月名の由来 一覧|神話と皇帝を起源とする古代ローマの暦)

●時候の花・・枇杷(びわ)、黄梅(おうばい) など

●旬の菜と魚・・大根、ほうれん草、白菜、ムツ、たら、しじみ、スルメイカ など

●1月の童謡・唱歌

『お正月』(作詞:東くめ/作曲:滝廉太郎)

『一月一日』(作詞:千家尊福/作曲:上真行)

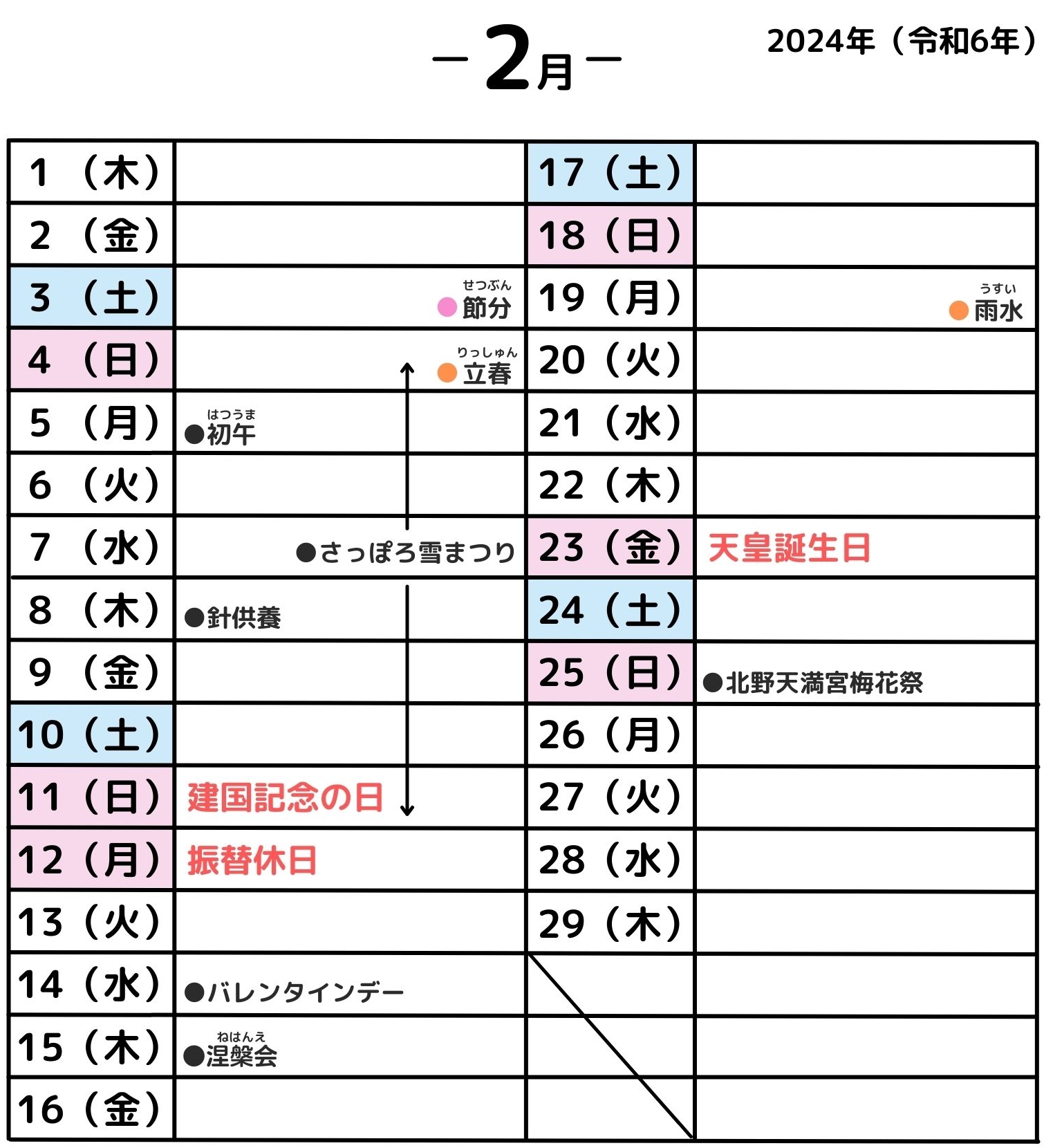

2月/February

【国民の祝日】

●建国記念の日【2/11】・・建国を偲び、国を愛する心を養う日。

●天皇誕生日【2/23】・・天皇の誕生を祝う日。1988年までは「4/29」だったが、1989年から「12/23」に変更。その後、令和2年に「2/23」に移動した。

【二十四節気】

●立春(りっしゅん)【2/4】・・一年の始まりで、冬から春へと季節が変わる日。新暦では「節分」の翌日にあたる。「八十八夜(はちじゅうはちや)」「二百十日(にひゃくとおか)」などの雑節の基準日でもある。

●雨水(うすい)【2/19】・・雪が雨に変わる頃で、呼び名の「雨水」は「降り積もった雪が溶け出す」という意味。農作業の準備を始める目安となる日。

【雑節・五節句】

●節分(せつぶん)【2/3】・・雑節の一つ。立春・立夏・立秋・立冬の前日のことで、現在では「立春」の前日のみを「節分」と呼ぶ。宮中の「追儺式(ついなしき)」を起源とし、豆をまいたり、柊鰯(ひいらぎいわし)を玄関に飾ったりする。(※2024年の恵方は『東北東』)

【年中行事・イベント】

●初午(はつうま)【2/5】・・2月最初の午の日に、京都伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)をはじめとした全国の稲荷神社で行われる祭礼。商売繁盛と豊作を祈願して、お稲荷さんをお参りする。

●針供養(はりくよう)【2/8】・・折れた縫い針をこんにゃくや豆腐に刺して供養し、裁縫の上達を祈願する行事。

●さっぽろ雪まつり【2/4~11】・・北海道札幌市で毎年2月上旬に開催される雪と氷の祭典。今年は大通会場・すすきの会場で予定通り開催。(※つどーむ会場は開催見送り)

●バレンタインデー【2/14】・・西暦269年2月14日に処刑された司祭バレンタインを祭る日。14世紀頃から「バレンタインデー」と呼び名が変わり、恋人たちが愛を誓い合う日となった。恋人にチョコレートを贈る風習は日本特有のもの。

●涅槃会(ねはんえ)【2/15】・・お釈迦様が入滅した日(旧暦2/15)に全国の寺院で行われる法要のこと。各寺院で涅槃図(=お釈迦様が入滅したときの様子を表した絵)が掲げられ、仏舎利【ぶっしゃり】(=お釈迦様の遺骨)を模した涅槃団子をいただいて無病息災を祈願する。

●京都北野天満宮梅花祭【2/25】・・京都北野天満宮の梅の祭礼。梅をこよなく愛した御祭神の菅原道真(すがわらのみちざね)を偲んで、命日の2/25に梅祭りが行われている。この時期になると、満開に咲く紅白の梅を愛でようと、多くの観光客で賑わう。

【その他】

●旧暦2月『如月(きさらぎ)』・・「衣更着(きさらぎ)」が転じたという説が有力。「衣更着」は「厳しい寒さにそなえて衣服を重ね着する」という意味。

●2月の英名『February』・・ローマ神話の月と贖罪の神「フェブルウス(Februus)」が語源。「フェブルウス」は、戦争で亡くなった戦士たちの霊を弔うために行われていた古代ローマの慰霊祭「フェブルアーリア(Februalia)」の主神となる存在。

●時候の花・・川柳、福寿草 など

●旬の菜と魚・・れんこん、春菊、小松菜、ワカサギ、ヒラメ、マダイ、白魚 など

●2月の童謡・唱歌

『豆まき』(日本教育音楽協会)

『雪(ゆき)』(文部省唱歌)

『早春賦(そうしゅんふ)』(作詞:吉丸一昌/作曲:中田章)

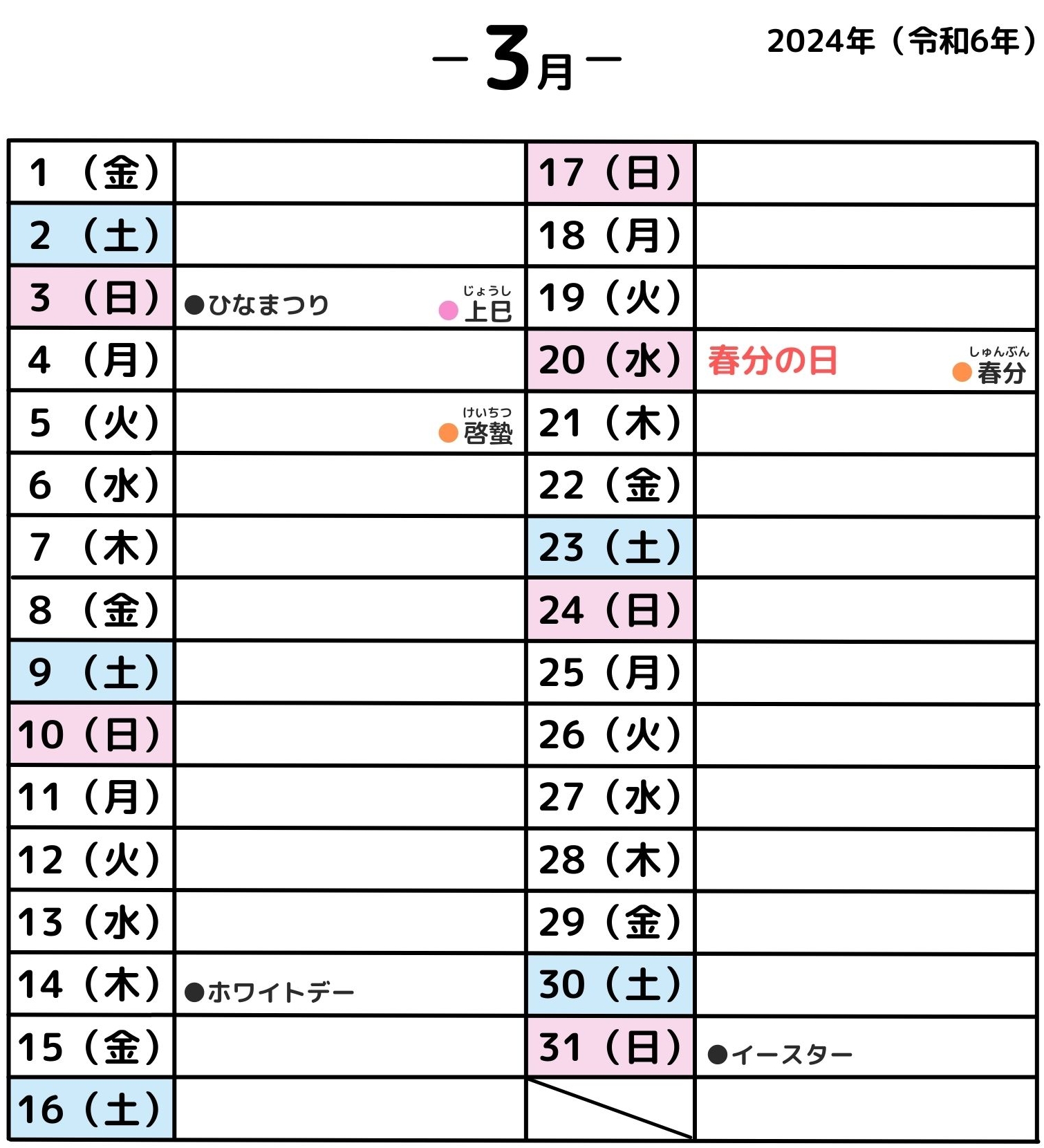

3月/March

【国民の祝日】

●春分の日【3/20】・・自然をたたえ、生物をいつくしむ日。「二十四節気」の「春分」にあたる。

【二十四節気】

●啓蟄(けいちつ)【3/5】・・「蟄」は虫などが土の中で隠れているという意味。大地があたたまって目覚めた虫たちが、穴を啓(ひら)いて地上へ出ることからこの名がついた。

●春分(しゅんぶん)【3/20】・・彼岸の中日(なかび)にあたる日。昼夜の長さがほぼ同じになり、この日以降、次第に日が伸びていく。

【雑節・五節句】

●上巳(じょうし)の節句【3/3】・・日本の五節句の一つで、旧暦3月初めの巳(み)の日のこと。桃の花が咲く季節であることから「桃の節句」とも呼ばれる。女の子の健やかな成長を祝って、お雛様を飾ったり、旬の縁起物として「菱餅」「草餅」「ひなあられ」「はまぐりの吸い物」「白酒」をいただいたりする。

●春彼岸(はるひがん)【3/18~24】・・春分をはさんだ前後3日間。先祖供養の風習があり、春の花の牡丹(ぼたん)にちなんで「ぼたもち(牡丹餅)」をお供えする。「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通り、「彼岸」を過ぎるとぽかぽかと陽気になって過ごしやすくなる。

【年中行事・イベント】

●ホワイトデー【3/14】・・菓子業界が、マシュマロやクッキー・キャンディをバレンタインデーのお返しの品として提唱したことが起源。1980年に、全国飴菓子工業協同組合が「ホワイトデー」と命名した。

【その他】

●旧暦3月『弥生(やよい)』・・「いや(弥)」には「いよいよ、ますます」の意味、「おい(生)」には「草木が芽吹く(生い茂る)」の意味があり、この時期に「草木がだんだん(=弥)と芽吹いてくる(=生)」ことから「弥生(やよい)」の名が付いた。

●3月の英名『March』・・・・ローマ神話の軍神「マルス(Mars)」が語源。ロムルス暦の「3月」は冬に中断された軍事作戦を再開する時期で、戦いの勝利を願って、戦争の神である「マルス」を月名に取り入れた。

●時候の花・・沈丁花(じんちょうげ)、杏(あんず) など

●旬の菜と魚・・わさび、新玉ねぎ、菜の花、ふき、メバル、サヨリ など

●3月の童謡・唱歌

『うれしいひなまつり』(作詞:サトウハチロー/作曲:河村光陽)

『どこかで春が』(作詞:百田宗治/作曲:草川信)

『春よ来い』(作詞:相馬御風/作曲:弘田龍太郎)

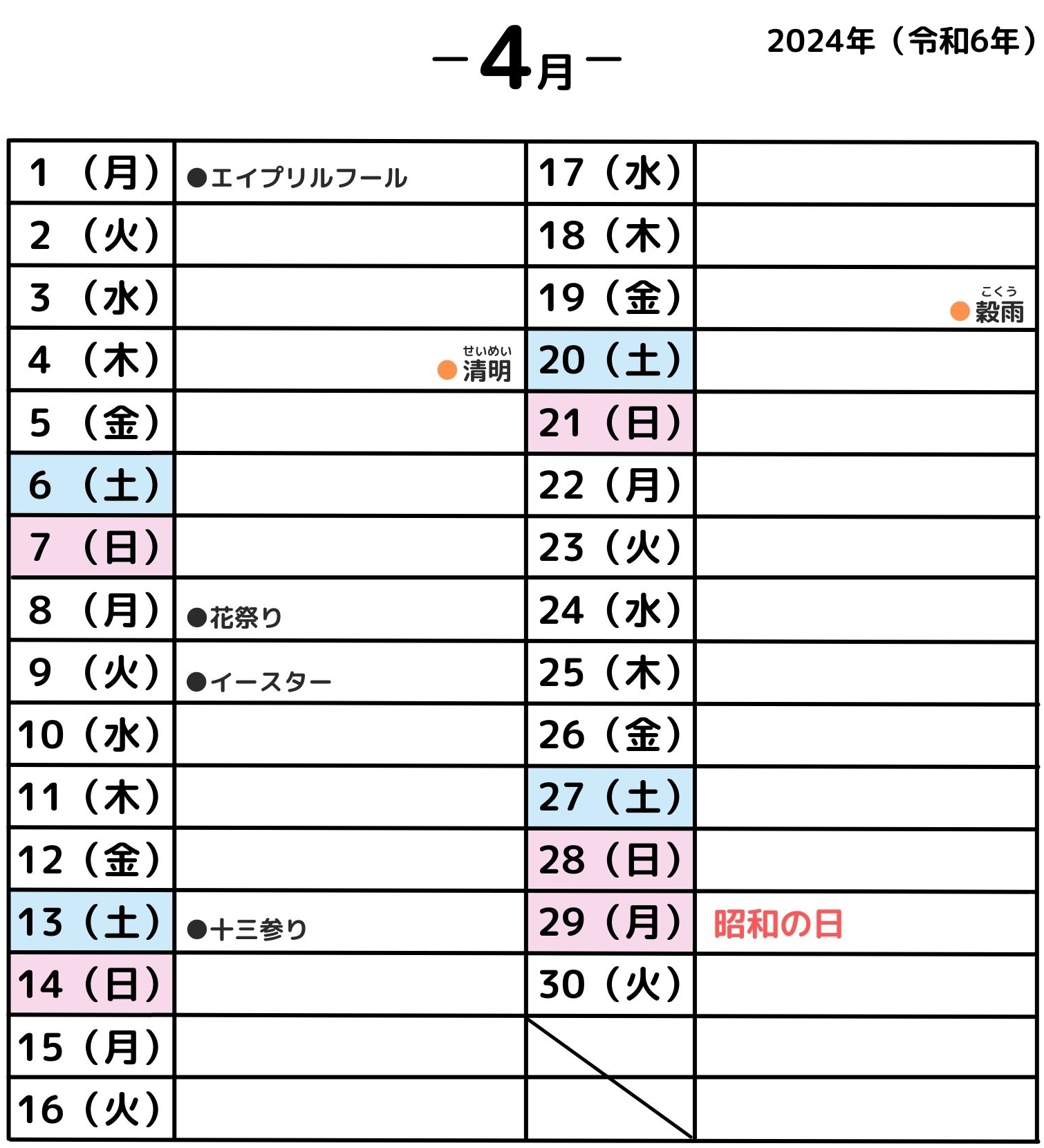

4月/April

【国民の祝日】

●昭和の日【4/29】・・激動の日々を経て復興を遂げた、昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日。もともとは「天皇誕生日」だった日で、1999年から「みどりの日」に名称が変更。さらに、その後の2007年に「昭和の日」になった。

【二十四節気】

●清明(せいめい)【4/4】・・「清浄明潔(しょうじょうめいけつ)」を略した言葉で、春の浅い時期の清らかさと生き生きとした様子を表している。鳥がさえずり、菜の花が咲き始める春たけなわの頃。

●穀雨(こくう)【4/19】・・春の終わりの時節。けむるような春雨が田畑をうるおし、穀物の生長を助けてくれることからこの名が付いた。「穀雨」に降る長雨は、旬の菜の花にちなんで「菜種梅雨(なたねづゆ)」と呼ばれる。

【年中行事・イベント】

●エイプリルフール【4/1】・・毎年4/1に行われる、罪のないウソやいたずらで笑わせても良いという風習。大正時代に欧米から伝わった。

●花祭り【4/8】・・4/8のお釈迦様の誕生日を祝う日。別名「灌仏会(かんぶつえ)」。お寺の花御堂(はなみどう)に設置されたお釈迦様の像の頭上に甘茶(あまちゃ)を注ぎ、厄除けや身体頑強を祈願する。

●イースター【4/9】・・イエス・キリストが十字架の刑に処せられた後に復活し、弟子の前に姿を現したとされる日。永遠のシンボルのうさぎ(=イースターバニー)を飾り、5色のイースターエッグを割ってキリストの復活を祝す。

●十三(じゅうそう)参り【4/13】・・旧暦3/13に行われている13歳になる男女を祝う日。晴れ着をまとって観音様にお参りし、健やかな成長を祈願する。法輪寺(京都)と浅草寺(東京)が有名。

●花見【3月下旬~4月上旬】・・桜を見ながら宴を楽しむ春の定番行事。「花見」のお供としてお茶菓子の「花見団子」と「桜餅(さくらもち)」をいただく。

【その他】

●旧暦4月『卯月(うづき)』・・名前の由来には、「卯の花(ウツギの白い花)が咲く時期だから」という説や、「稲を植える」という意味の「植月(うえつき)」が転じて「うづき」になったなど、諸説ある。

●4月の英名『April』・・古代ローマでは、4月1日に愛と美の女神「ヴィーナス」を称える祭礼(=ウェネラリア(Veneralia))が催されていて、彼女と対になるギリシャ神話の神「アフロディーテ(Aphrodite)」が名前に取り入れられた。

●時候の花・・牡丹(ぼたん)、れんげ草、山吹(やまぶき) など

●旬の菜と魚・・たらのめ、たけのこ、かつお、あさり など

●4月の童謡・唱歌

『さくらさくら』(日本古謡)

『花』(作詞:武島羽衣/作曲:滝廉太郎)

『春の小川』(作詞:林柳波/作曲:岡野貞一)

『春が来た』(作詞:高野辰之/作曲:岡野貞一)

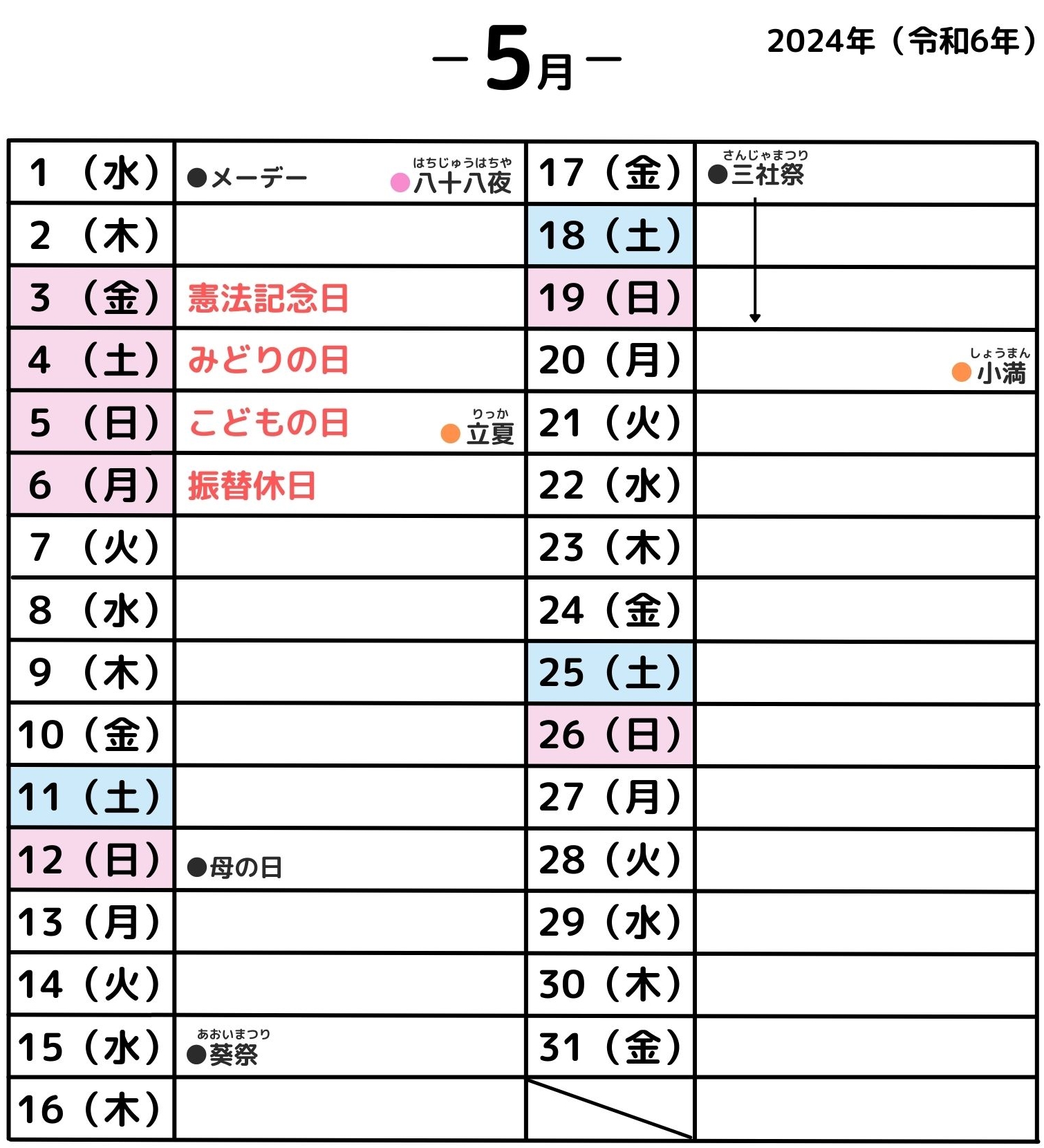

5月/May

【国民の祝日】

●憲法記念日【5/3】・・日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日。

●みどりの日【5/4】・・自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育む日。2006年までは「4/29」だったが、2007年の法改正で「5/4」に移動した。

●こどもの日【5/5】・・子どもの人権を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに国に感謝する日。「端午の節句」と同義。

【二十四節気】

●立夏(りっか)【5/5】・・夏の始まりで、気候としてはまだ春の色合いが濃い時期。「立夏」は夏の季語にもなっている。

●小満(しょうまん)【5/20】・・万物が次第に長じて、天地に満ち始めるという意味。さまざまな生き物の生気があふれる時期で、早いところでは梅雨入りが始まる。

【雑節・五節句】

●八十八夜(はちじゅうはちや)【5/1】・・立春から数えて88日目のことで、遅い霜で作物が無駄にならないようと注意を促してくれる日。この日に摘んだお茶を飲むと、一年間、健康に暮らせると言われている。

●端午(たんご)の節句【5/5】・・別名「菖蒲(しょうぶ)の節句」。「端午」とは月の初めの午(うま)の日のことで、5月のこの日に薬草の菖蒲を使って邪気払いをする習わしがあった。男の子が勇ましく丈夫に育つことを願う日で、粽(ちまき)や柏餅を食べて鯉のぼりをあげる。

【年中行事・イベント】

●メーデー【5/1】・・世界共通の労働者の日。米国で起きた8時間労働制を要求する労働組合のストライキが起源。

●母の日【5/12、5月第2日曜日】・・母の苦労を労い、日頃の感謝を示す日。米国のアンナ・ジャービスが、亡き母を追悼するために教会で白いカーネーションを配ったのが始まり。

●葵祭(あおいまつり)【5/15】・・京都三大祭の一つで、上賀茂(かみがも)神社と下鴨(しもがも)神社の例祭のこと。京の都に初夏の訪れを告げる風物詩でもある。

●三社祭(さんじゃまつり)【5/17~19】・・5月の第3金・土・日曜日に行われる東京浅草神社の例大祭。一番の見所は、最終日に町の中を渡御する、江戸風情を残した勇壮かつ華やかな御輿(みこし)。

【その他】

●旧暦5月『皐月(さつき)』・・「さ」は古語で「耕作」を意味し、そこから稲作の月(=「さつき」)と呼ばれるようになったとする説や、「早苗を植える月」を意味する「早苗月(さなえづき)」が転じたなど、由来には諸説ある。

●5月の英名『May』・・ギリシャ神話における春と豊穣の女神「マイア(Maia)」を語源とする説や、5月が「年長者」を表す月なので「man、major」などの年配を意味する言葉からとったなど、複数の説がある

●時候の花・・カーネーション、つつじ、藤 など

●旬の菜と魚・・アスパラガス、春キャベツ、らっきょう、イサキ など

●5月の童謡・唱歌

『こいのぼり』(作詞:近藤宮子/作曲者不詳)

『茶摘み』(文部省唱歌)

『夏は来ぬ』(作詞:佐佐木信綱/作曲:小山作之助)

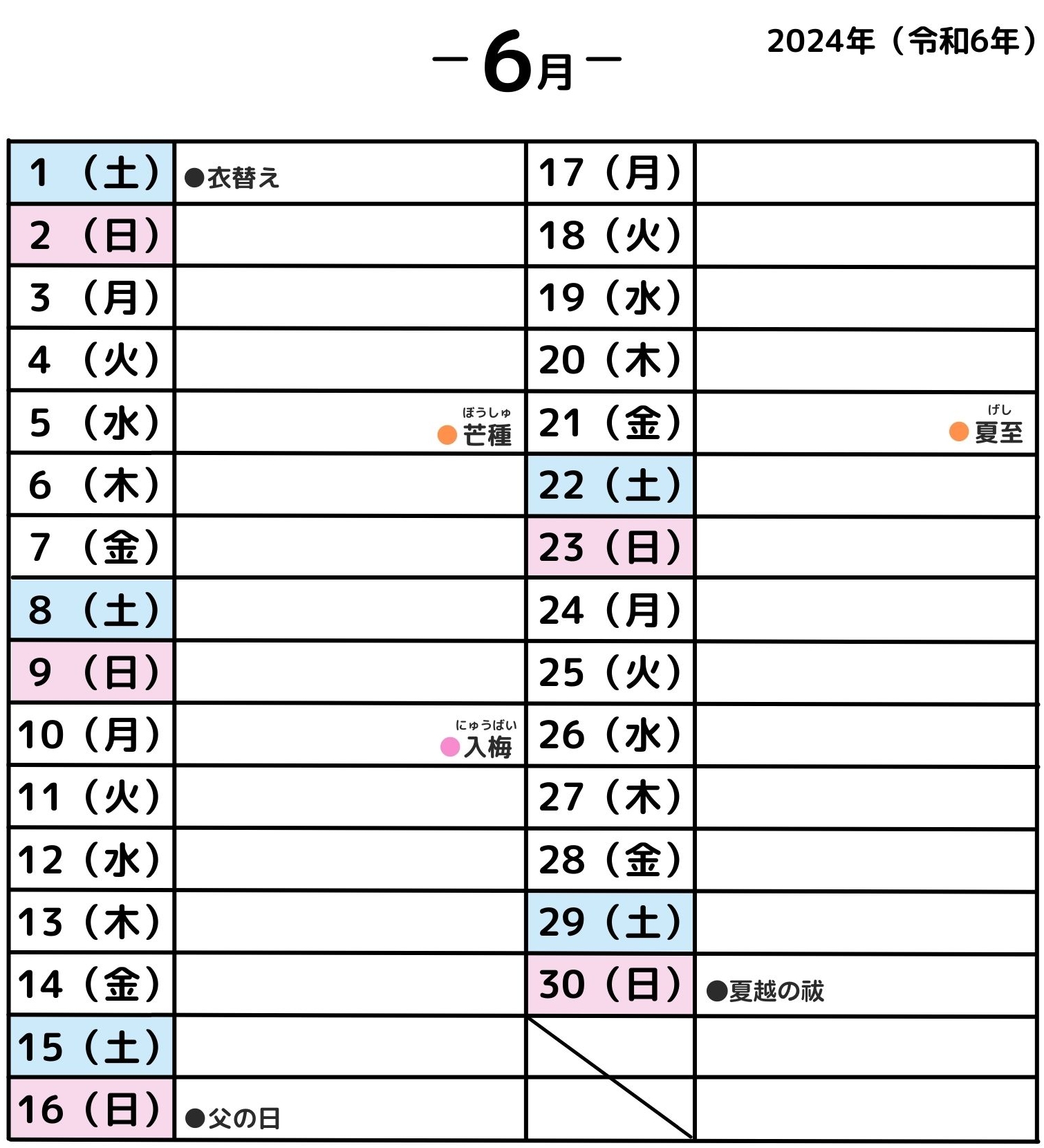

6月/June

【二十四節気】

●芒種(ぼうしゅ)【6/5】・・稲や麦などの「芒(のぎ)」がある穀物を植える時期。「芒」とは、イネ科植物の実の外穀にあるトゲ状の突起のこと。

●夏至(げし)【6/21】・・夏のちょうど真ん中で、北半球で最も昼が長くなる日。農家では田植えの繁忙期となる。中国ではこの日に「ちまき」を邪気払いのために食べる風習があり、日本では太陽の恵みに感謝して「夏至祭り」が一部地域で催されている。

【五節句・雑節】

●入梅(にゅうばい)【6/10】・・梅雨に入る最初の日のことで、暦の上では6/11から「梅雨入り」となる。「入梅」は、梅を収穫して加工する時期にあたり、古くから梅酒や梅ジャムなどの保存食が作られてきた。

【年中行事・イベント】

●衣替え【6/1】・・春の衣服から夏物に替える日。平安時代からの風習で、4月と10月の朔日(=4/1と10/1)に、宮中で厄除け・お払いの意味を兼ねて行われていた。現代では、6/1を夏の衣替え、10/1を冬の衣替えと言う。

●父の日【6/16、6月の第3日曜日】・・アメリカ・ワシントン州のドット夫人が、母親が亡くなった後に男手一人で自分を育ててくれた父親に感謝する日を作って欲しいと牧師教会に嘆願し、生まれた記念日。

●夏越の祓え(なごしのはらえ)【6/30】・・別名「夏越神事(なごししんじ)」「水無月祓(みなづきばらえ)」。一年の半分にあたる節日(=6/30)に宮中や神社で執り行われる行事で、茅の輪(ちのわ)をくぐって残り半年の無事を祈願し、半年分の厄や穢れを清め落とす。

【その他】

●旧暦6月『水無月(みなづき)』・・『無』は連体助詞の『の』のことで、「水無月」は「水の月」を意味する。旧暦の6月は、田んぼに水を引く季節なので、そこから「水の月」=「水無月」になった。

●6月の英名『June』・・結婚・出産を司る女神「ユノ(Juno)」が語源。6月に結婚すると幸せになれる「ジューン・ブライド」の言い伝えは、女神「ユノ」にちなんだもの。

●時候の花・・あじさい、しょうぶ、花しょうぶ など

●旬の菜と魚・・ズッキーニ、セロリ、新ごぼう、アユ、マアジ、キス など

●6月の童謡・唱歌

『あめふり』(作詞:北原白秋/作曲:中山晋平)

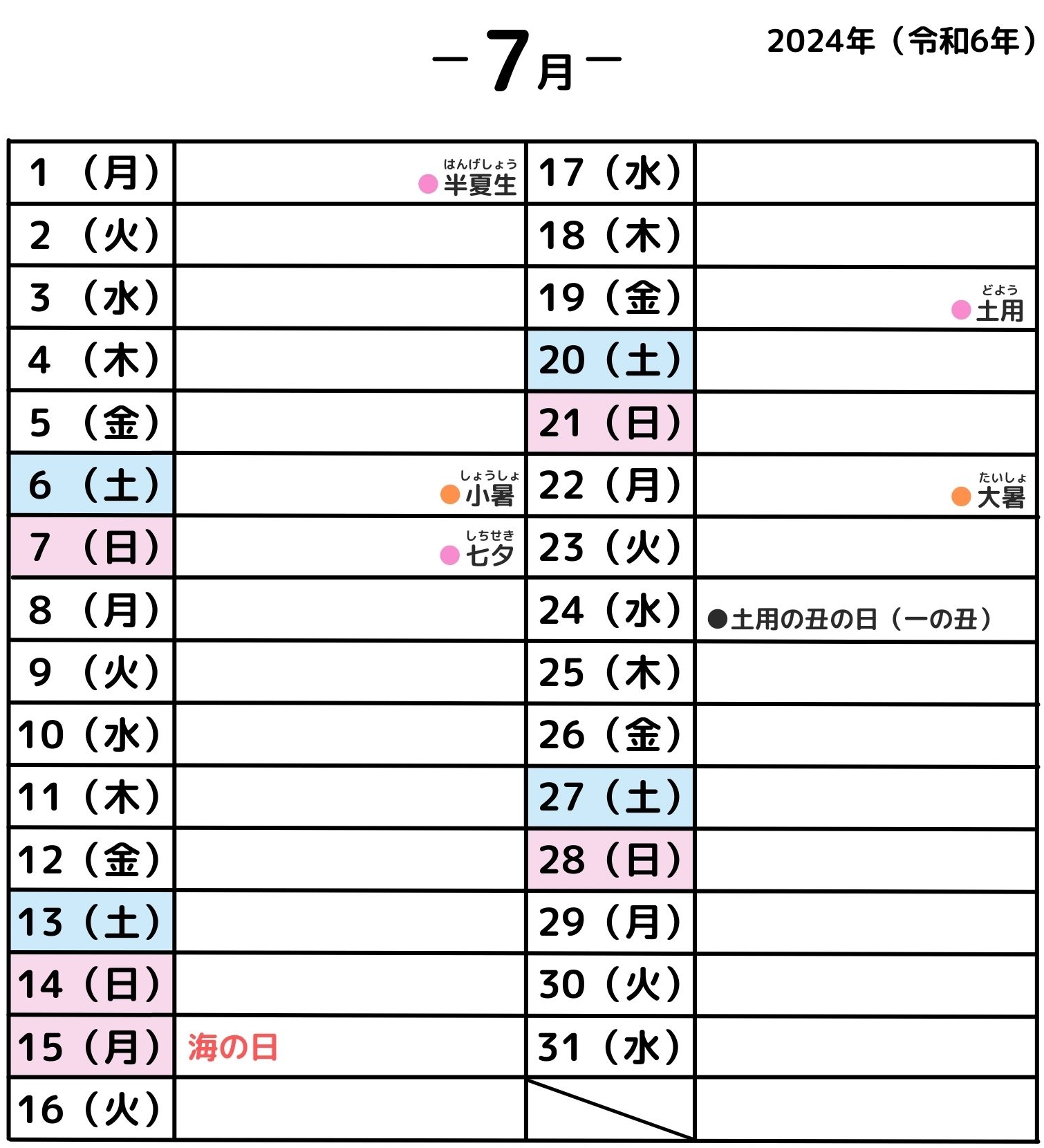

7月/July

【国民の祝日】

●海の日【7/15】・・海の恩恵に感謝し、海洋国家日本の繁栄を願う日として、1996年から始まった祝日。

【二十四節気】

●小暑(しょうしょ)【7/6】・・夏至から15日目。小暑は「小さい暑さ」という意味で、本格的に暑くなる少し前を指す。梅雨明けが近く、セミが鳴き出す頃。

●大暑(たいしょ)【7/22】・・一年で最も暑くなる日。厳しい夏を乗り切るために天ぷらを食べるのが慣例。土用の丑の日や花火大会が行われる時期でもある。

【五節句・雑節】

●半夏生(はんげしょう)【7/1~7/6】・・夏至から11日目の7/1から7/6までの5日間。薬草の半夏(=鴉柄杓【からすびしゃく】)が生える頃で、一部地域では稲の収穫を祈願してタコが食べられている。

●七夕(しちせき)の節句【7/7】・・五節句の一つ。この日に織姫と彦星が出会うという古代中国の故事にちなんだもの。天に伸びる神聖な笹に短冊を結んで願いを託し、行事食として「そうめん」を食べる。

●土用(どよう)【7/19~8/5】・・夏の土用と呼ばれる立秋の前の18日間。暦の上では、立春から立冬のそれぞれの前に土用の期間がある。

【年中行事・イベント】

●土用の丑の日【7/24、8/4】・・土用期間中の「丑の日」のことで、夏バテ防止のために栄養価の高い「うなぎ」を食べる。地域によっては、うなぎと同様に「う」が頭につく「梅干し」「うどん」「牛肉(=うし)」「瓜」などを食すこともある。

【その他】

●旧暦7月『文月(ふみづき・ふづき)』・・短冊に歌や文字を書いて書道の上達を祈願する行事の「文被月(ふみひらづき)」が語源。

●7月の英名『July』・・・・7月はもともと5番目を表す月で「Quitilis」と呼ばれていた。それが後に、ローマの英雄「ユリウス・カエサル(Lulius Caesar)」への敬意を込めて「July」(=Luliusの英名)へと改名された。

●時候の花・・蓮(はす)、梔子(くちなし)、鳳仙花(ほうせんか) など

●旬の菜と魚・・オクラ、トマト、ピーマン、シマアジ、舌平目、岩牡蠣 など

●7月の童謡・唱歌

『たなばたさま』(作詞:権籐はなよ/作曲:下総院一)

『我は海の子』(文部省唱歌)

『浜辺の歌』(作詞:林古溪/作曲:成田為三)

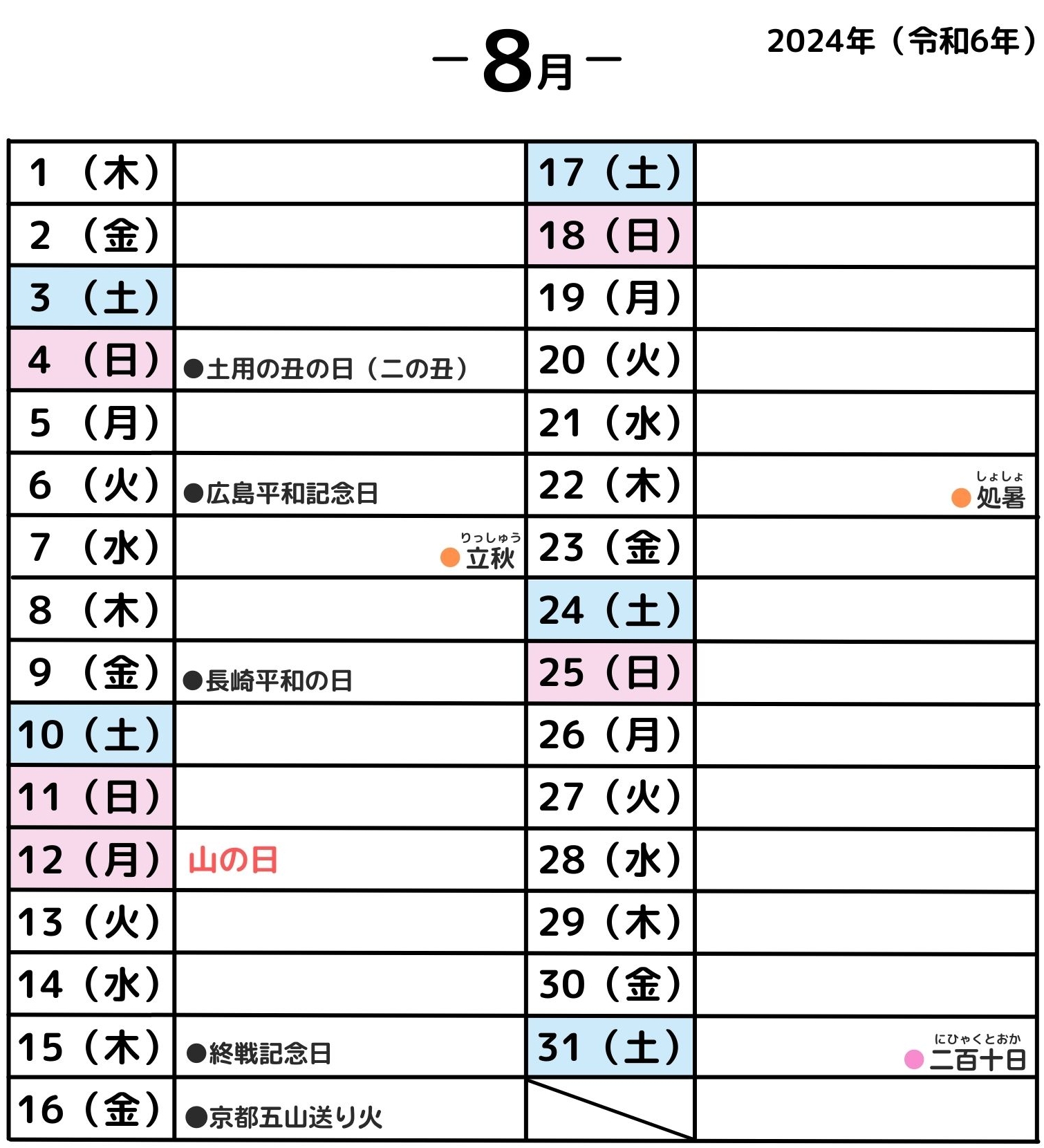

8月/August

【国民の祝日】

●山の日【8/12】・・山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日。海の日が国民の祝日になったことをきっかけにして、2016年の改正祝日法で新設された。

【二十四節気】

●立秋(りっしゅう)【8/7】・・暦の上では秋だが、まだまだ残暑の厳しい時期。ひぐらしが鳴き始め、残暑見舞いが時候の挨拶となる頃。

●処暑(しょしょ)【8/22】・・暑さが緩み、涼しげな秋の風が感じられる日。台風の被害が多い日で、暴風雨に特に注意が必要。

【雑節・五節句】

●二百十日(にひゃくとおか)【8/31】・・「立春」から数えて210日目。この日は天候が荒れやすく、「厄日(やくび)」として昔から恐れられてきた。稲がちょうど開花する時期にあたり、作物が台風の被害を受けないようにと警戒を促す日でもある。

【年中行事・イベント】

●広島平和記念日【8/6】・・広島市に原子爆弾が投下された日(=1945/8/6)。歴史的な悲劇から目を背けず、犠牲者の霊を慰めるとともに世界平和を啓発する日として広島市が制定。

●長崎平和の日【8/9】・・長崎に原子爆弾が投下された日(=1945/8/9)。原爆被害者を追悼し、同じ悲劇を繰り返さないことを願って長崎市が制定。

●終戦記念日【8/15】・・日本において第二次世界対戦が終結した日(=1945/8/15)。戦没者を追悼し、平和を祈念する日として制定。

●お盆【8/13~16】・・先祖の霊を供養する仏教行事の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と日本古来の先祖供養の「魂祭り(みたままつり)」が結びついて生まれた行事。13日の夕方に、先祖の霊が迷わず帰って来られるように「迎え火」を焚き、15日の夜もしくは16日の朝に「送り火」を焚いて先祖の霊を送り出す。

●京都五山送り火【8/16】・・毎年8月16日のお盆の夜に京都で行われている精霊(しょうりょう)送りの行事。東山浄土寺の如意ヶ嶽(にょいがだけ)の「大」を始まりにして、松ケ崎の西山と東山に「妙」と「法」、西加茂の船山に「船形」、金閣寺の大北山に「左大文字」、嵯峨鳥居本(さがとりいもと)の曼荼羅山(まんだらやま)に「鳥居形」と、送り火が順番に灯る。

●地蔵盆【8/23、24】・・近畿地方でお盆期間に行われる、道祖神(どうそじん)信仰と結びついた行事。地蔵菩薩(じぞうぼさつ)を洗い清めて新しい前垂れをかけ、化粧を施して提灯(ちょうちん)を飾り付ける。

【その他】

●旧暦8月『葉月(はづき)』・・「葉の落ちる月」を意味する「葉落ち月(はおちづき)」が転じたというものや、「稲の穂が張る月」という意味の「穂張月(ほはりづき)」が変化したなど、由来には諸説ある。

●8月の英名『August』・・もともとは6番目の月という意味の「Sextilis」の名で呼ばれていたが、カエサルの後を継いで内乱を鎮めた初代ローマ皇帝の「アウグストゥス(Augustsu)」に敬意を評して、後に「August」へ改名された。

●時候の花・・向日葵(ひまわり)、桔梗(ききょう)、撫子(なでしこ)、朝顔(あさがお) など

●旬の菜と魚・・きゅうり、冬瓜、かぼちゃ、とうもろこし、カワハゼ、アオリイカ、ハモ など

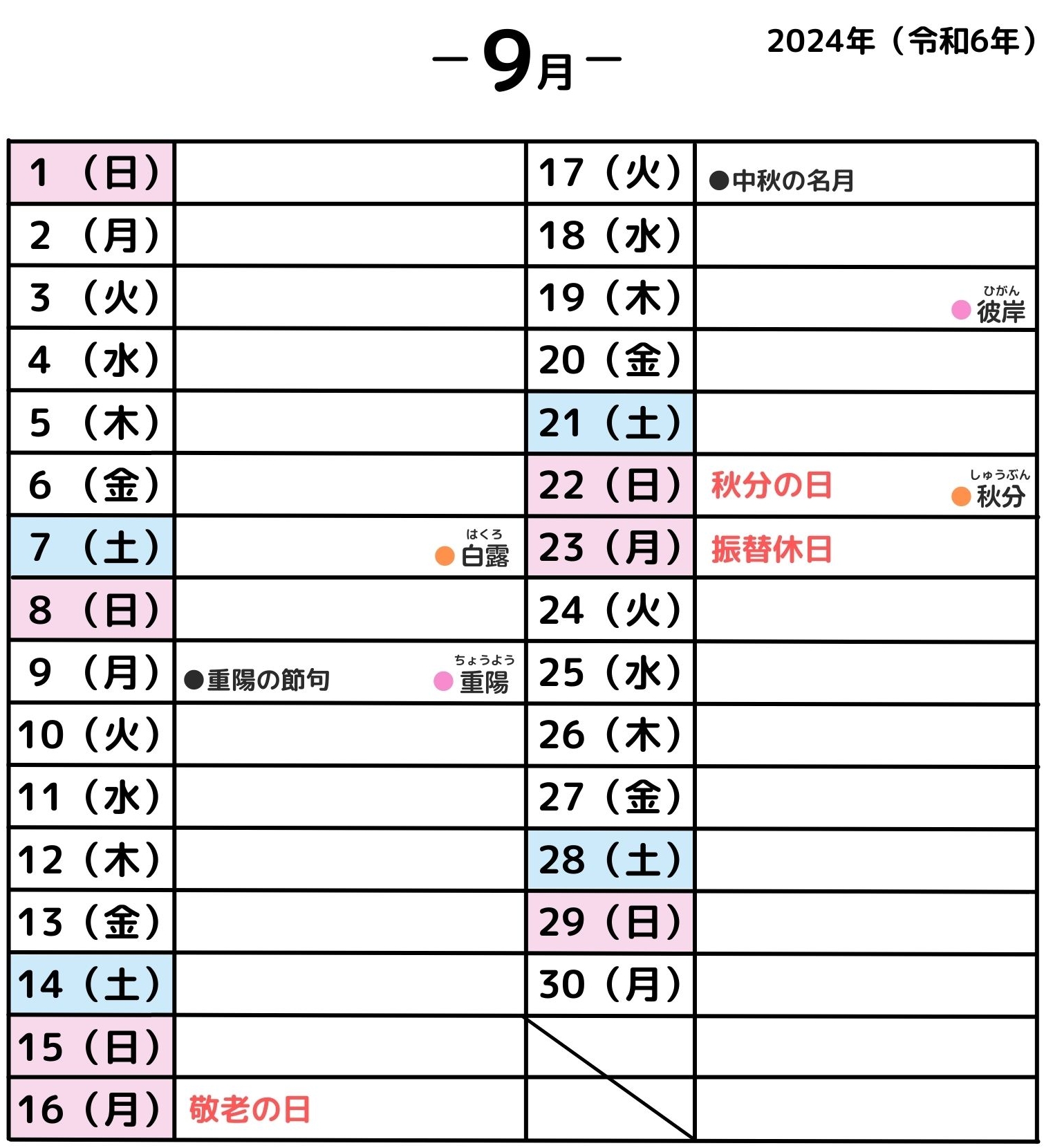

9月/September

【国民の祝日】

●敬老の日【9/16】・・多年にわたり社会に尽くしてくれた老人を敬愛し、長寿を祝う日。昭和22年に、兵庫県多可部郡間谷村のスローガン(=「お年寄りを大切にし、お年寄りの知恵を活かして町づくりをしよう」)を受けて、農閑期の9/15が「としよりの日」と名付けられ、その後の昭和39年に「老人の日」に改名。昭和41年に国民の祝日「敬老の日」となった。2000年から、ハッピーマンデー制度によって9月の第3月曜日に移動した。

●秋分(しゅうぶん)の日【9/22】・・戦前は「秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)」と呼ばれ、歴代天皇ならびに皇族の霊を祀る儀式を行う日だった。昭和23年に祖先を敬い亡くなった人を偲ぶ日として「秋分の日」に改められた。

【二十四節気】

●白露(はくろ)【9/7】・・夜中に大気が冷え、草花や木に朝露が降り始める頃。降りた露が光って白く見えることから「白露(はくろ)」と呼ばれている。

●秋分(しゅうぶん)【9/22】・・太陽が真西に沈み、昼と夜の長さが同じになる日。この日を境にして、日の出が遅く、日の入りが早くなる。

【雑節・五節句】

●重陽(ちょうよう)の節句【9/9】・・五節句の一つ。古代中国で、この日に長生きの効能がある菊酒を飲んで不老長寿を願う風習があった。盃(さかずき)に菊の花を浮かべた菊酒を飲んだり、菊の花を鑑賞したりする。

●彼岸(ひがん)【9/19】・・秋分の日を真ん中にはさんだ7日間のこと。もともとは仏教祭事があった日で、お寺では「彼岸会(ひがんえ)」と呼ばれる法事・仏事が行われている。先祖に墓参りに行くのが慣例で、秋の七草「萩(はぎ)」にちなんだ「おはぎ」をお供えする。

【年中行事・イベント】

●十五夜(じゅうごや)/中秋(ちゅうしゅう)の名月【9/17】・・一年で最も月が美しくなる旧暦8/15の「中秋の名月」に団子やススキを供えて、秋の収穫を感謝する行事。

【その他】

●旧暦9月『長月(ながつき)』・・秋分を過ぎると日が短くなって夜が長くなることから「夜長月(よながづき)」と呼ばれるようになり、後にそれが転じて「長月(ながつき)」となった。

●9月の英名『September』・・「ラテン語の数の接頭辞(=数詞)」からとったもので、9月「September」は「7」を意味する「septem」を語源とする。

●時候の花・・彼岸花、木犀(もくせい)、秋桜(コスモス) など

●旬の菜と魚・・かぼす、サンマ、ホッケ、銀鱈(ぎんだら) など

●9月の童謡・唱歌

『うさぎ』(わらべうた)

『兎のダンス』(作詞:野口雨情/作曲:中山晋平)

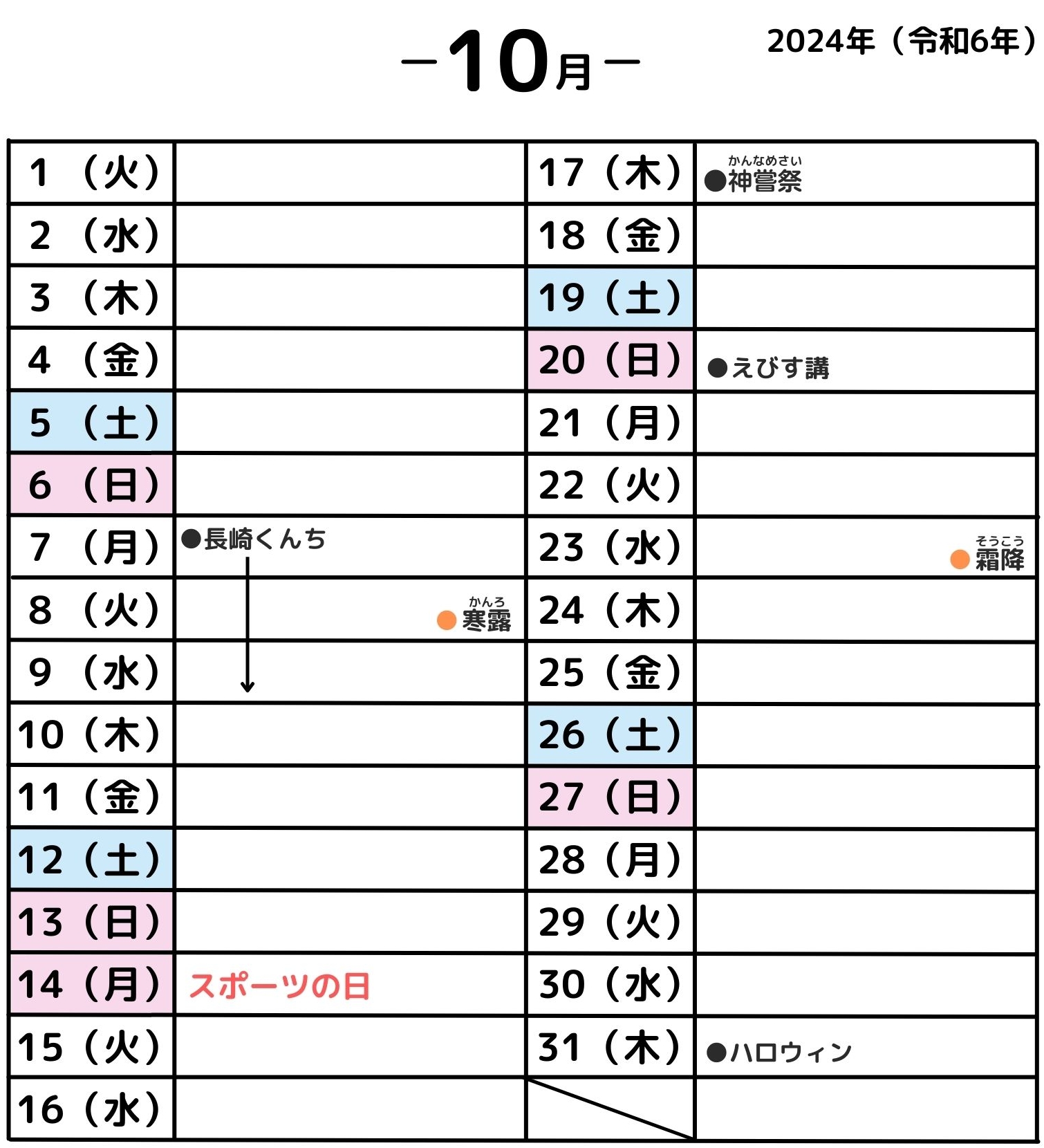

10月/October

【国民の祝日】

●スポーツの日【10/14】・・毎年10月の第2月曜日にあたる国民の祝日。1964年に、東京オリンピック開催を記念して、「国民がスポーツを楽しみ、健康な心身を培う日」として「体育の日」が制定。その後、2000年の法改正(=ハッピマンデー制度)で10月の第2月曜日に移動し、2020年に名前が「スポーツの日」に改められた。

【二十四節気】

●寒露(かんろ)【10/8】・・朝晩の冷え込みが厳しく感じられる一方で、空気の澄んだ秋晴れが続き、過ごしやすくなる時期。夜の時間が長くなり、美しく輝く月を見ることができる。

●霜降(そうこう)【10/23】・・朝晩の冷え込みがいっそう厳しくなり、北国や山里で霜が降り始める頃。暦の上では最後の秋の節気にあたり、山々では紅葉が見られる。

【年中行事・イベント】

●長崎くんち【10/7~9】・・長崎県で行われている秋祭り。「唐津くんち(佐賀県唐津市)」「博多おくんち(福岡県福岡市)」と並ぶ『日本三大くんち』の一つ。

●神嘗祭(かんなめさい)【10/17】・・伊勢神宮で毎年10月17日に執り行われている宮中行事。その年の最初に収穫した初穂を天照大御神(あまてらすおおみかみ)にお供えし、五穀豊穣を祝う。

●えびす講【10/20】・・七福神の一人である恵比寿様を祀って商売繁盛を祈願する行事。毎年1/10と10/20に催されていて、1/10を「十日戎(とおかえびす)」、10/20を「二十日戎(はつかえびす)」という。

●ハロウィン【10/31】・・ヨーロッパを発祥とする祭りで、もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いがあった。現在では、様々なキャラクターにコスプレをして街に繰り出す、仮装イベントとして親しまれている。

【その他】

●旧暦10月『神無月(かんなづき)』・・旧暦の10月は、全国の八百万(やおろず)の神さまが出雲大社に集まる時期で、出ていってしまった国では神さまがいなくなるので「神無月(かんなづき)」と呼ばれている。

●10月の英名『October』・・「ラテン語の数の接頭辞(=数詞)」からとったもので、10月「October」は「8」を意味する「octo」が語源になっている。

●時候の花・・菊、秋海棠(しゅうかいどう)、芙蓉(ふよう) など

●旬の菜と魚・・里芋、しめじ、松茸、柿、八角、イシモチ、マコガレイ など

●10月の童謡・唱歌

『赤とんぼ』(作詞:三木露風/作曲:山田耕筰)

『虫のこえ』(文部省唱歌)

『夕焼け小焼け』(作詞:中村雨紅/作曲:草川信)

『証城寺の狸囃子』(作詞:野口雨情/作曲:中山晋平)

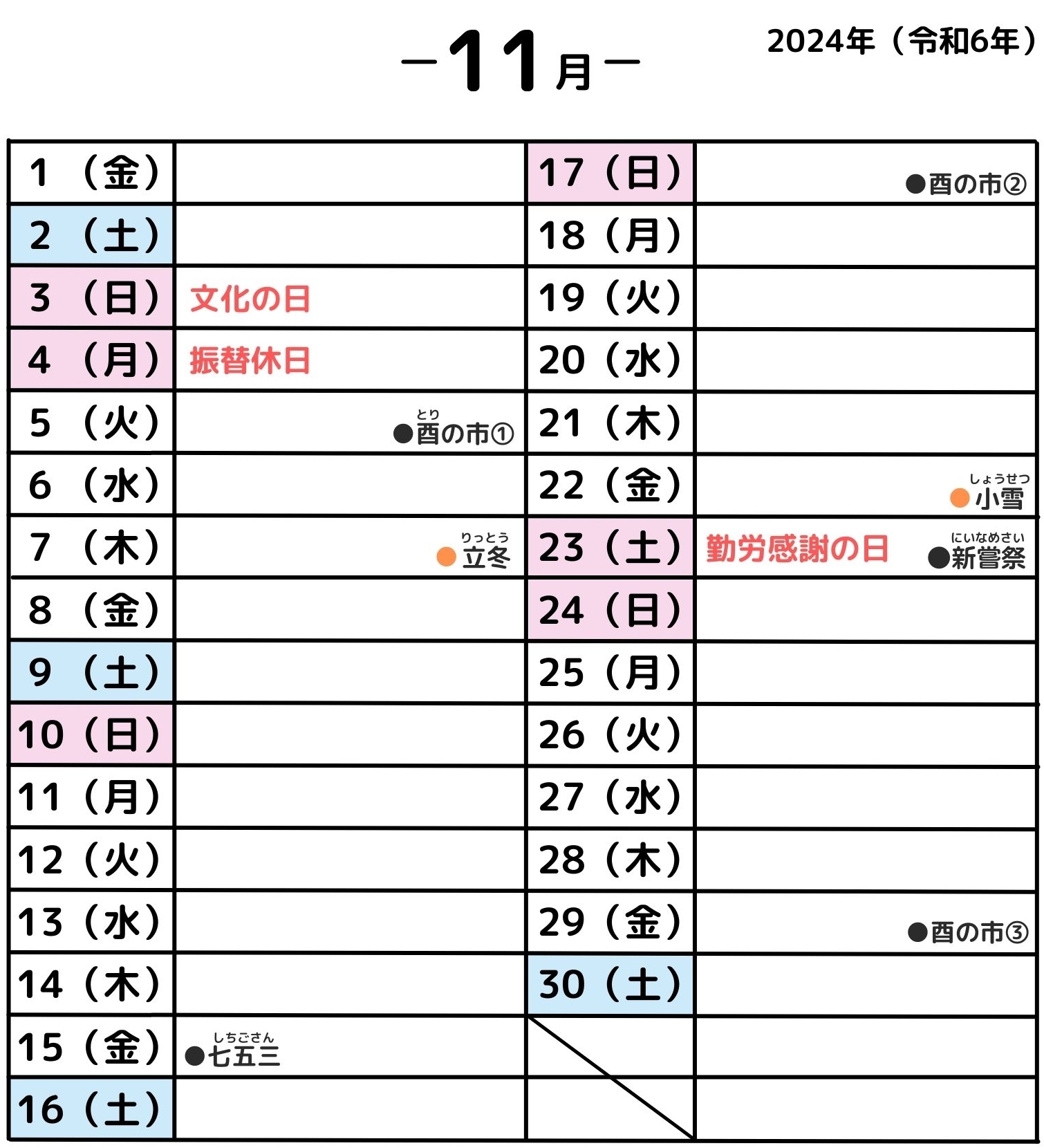

11月/November

【国民の祝日】

●文化の日【11/3】・・昭和21年のこの日に新憲法が公布されたことを記念して制定された国民の祝日。皇居で、文化勲章の授与式が行われる。

●勤労感謝の日【11/23】・・勤労や生産を国民が互いに感謝し合う日。かつては「新嘗祭(にいなめさい)」と呼ばれ、神さまに新穀を捧げ五穀豊穣を祝った。

【二十四節気】

●立冬(りっとう)【11/7】・・暦の上で冬がはじまる日。空気が冷たくなり、冬の気配を感じる頃。木枯らしが吹き、早いところでは初雪が降る。

●小雪(しょうせつ)【11/22】・・わずかながら雪が降り始める頃。お世話になった人に感謝の気持ちをおくる「お歳暮」の準備が始まる時期。

【年中行事・イベント】

●酉の市(とりのいち)【11/5、17、29】・・別名「おとりさま」「大酉祭」。毎年11月の酉(とり)の日に、鷲(おおとり)神社(大鳥神社)などの鳥にゆかりのある神社で、開運招福や商売繁盛を祈願して行われる。市(いち)では、縁起物の「熊手(くまで)」が販売されている。

●七五三(しちごさん)【11/15】・・3歳になった男女・5歳になった男児・7歳になった女児に晴れ着を着せ、氏神(うじがみ)様を祀った神社に詣って健やかな成長を祈願する年中行事。

●新嘗祭(にいなめさい)【11/23】・・天照大御神(あまてらすおおみかみ)をはじめとした天神地祇(てんじんちぎ)すべての神々に初穂を供えて五穀豊穣を祝う祭礼。宮中で天皇陛下が収穫への感謝を込めて新穀をお供えし、自らそれを召し上がる。

【その他】

●旧暦11月『霜月(しもつき)』・・「霜の降りるくらい寒い月」を意味する「霜降り月(しもふりつき)」が転じたという説が有力。

●11月の英名『November』・・「ラテン語の数の接頭辞(=数詞)」からとったもので、11月「November」は「9」を意味する「novem」が語源になっている。

●時候の花・・リンドウ、茶の花、シクラメン など

●旬の菜と魚・・ごぼう、やまといも、落花生、フグ、サケ、サバ など

●11月の童謡・唱歌

『紅葉(もみじ)』(作詞:高野辰之/作曲:岡野貞一)

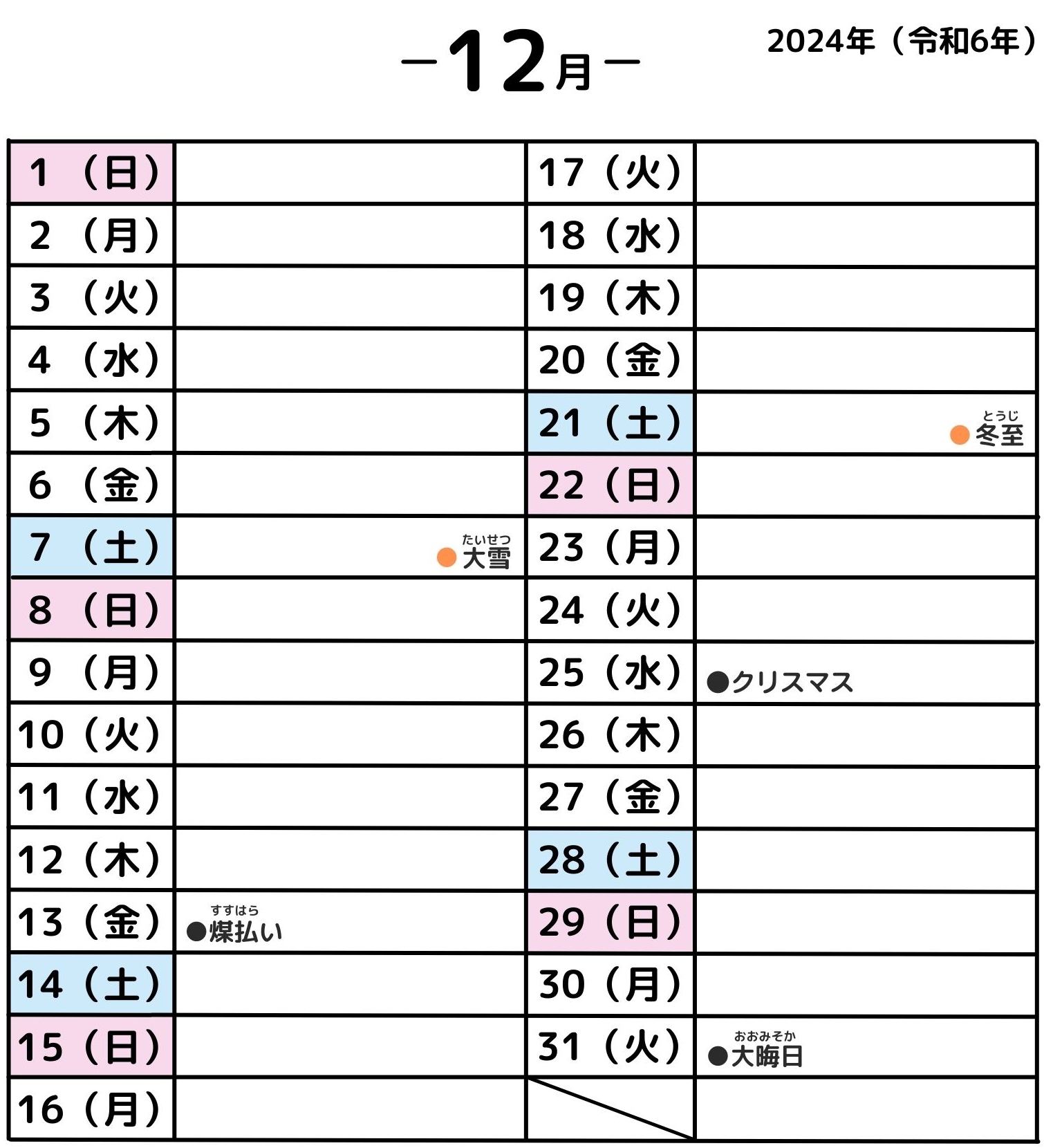

12月/December

【二十四節気】

●大雪(たいせつ)【12/7】・・冷たい北風が吹いて本格的に冬が到来する時期。山々が雪に覆われ、平野では雪が降り積もる。

●冬至(とうじ)【12/21】・・一年で昼が最も短くなる日。柚子湯(=ゆずを入れたお風呂)に入ったり、かぼちゃを食べたりする。

【年中行事・イベント】

●煤払い(すすはらい)【12/13】・・新年に「歳神様」を迎え入れるために家の内外の「すす」や「ちり」を払う大掃除の習わしのこと。「煤梵天(すすぼんてん)」と呼ばれる笹竹の先に葉や藁(わら)をくくり付けた道具を使って掃除する。

●クリスマス【12/25】・・イエス・キリストの降誕をお祝いする日。クリスマスツリーやリースを飾ったり、サンタクロースにプレゼントをお願いしたりする。「クリスマス(Christmas)」の「Christ」はキリスト、「mas」はミサ(礼拝)を意味する。

●大晦日(おおみそか)【12/31】・・一年の最終日である12月31日のこと。この日の夜から1月1日にかけてつく鐘のことを「除夜の鐘」と言い、鐘の音を聞くと煩悩が打ち消され、清らかな心で新年が迎えられるとされる。一年の厄災を断ち切ってくれる「蕎麦」を食べて、長寿と健康を祈願する。

【その他】

●旧暦12月『師走(しわす)』・・この時期に、先祖供養のために師(お坊さん)が忙しく走り回っていたからというものや、一年の最後の月として「今年やりとげることを全部する」という意味を持つ「為果(しは)つ」が変化したなど、由来には諸説ある。

●12月の英名『December』・・「ラテン語の数の接頭辞(=数詞)」からとったもので、12月「December」は「10」を意味する「decem」が語源になっている。

●時候の花・・水仙(すいせん)、山茶花(さざんか)、椿(つばき) など

●旬の菜と魚・・水菜、長芋、ブリ、サワラ、ハタハタ など

●12月の童謡・唱歌

『きよしこの夜』(訳詞:由木康/作曲:Franz Xaver Gruber)

『もろびとこぞりて』(訳詞:中田羽後/作曲:J・F・ヘンデル)

『ひいらぎかざろう』(訳詞:松崎功/イギリス民謡)

『We Wish You A Merry Christmas』(イギリス民謡)

『Winter Wonderland』(訳詞:漣健児/作曲:Felix Bernard)

『ジングル・ベル』(訳詞:宮沢章二/作曲:James Pierpont)

【付録】2024年カレンダー(縦・横)〈印刷用PDF〉

記事で紹介した「2024年(令和6年)カレンダー」のPDFファイル(縦・横)を無料で配布しています。印刷してスケジュール管理などにお役立てください。

▼2024年カレンダー(横向き・1月)の見本はこちら▼

.jpg)

コメント